- 初期の放射線障害

- 放射線皮膚炎・皮膚癌

- 原著論文

- 1896 初の皮膚症状-脱毛の報告

- 1897 放射線皮膚炎の初期報告

- 1902 初の皮膚癌の報告

- 1902 X線と皮膚障害の因果関係の証明

- 関連事項

- X線脱毛装置トリコ・システム

- 血液疾患

- 原著論文

- 1911-X線と血液像の関係を示唆する初報

- 1924-放射線科医の血液疾患

- 防護対策

- 原著論文

- 1903 X線防護の鉄則集

- 1916 戦時下の緊急防護勧告

- 1921 世界初の本格的な放射線防護指針

- 1928 ICRP勧告の原点となった初の国際的放射線防護指針

- 関連文献

- 1907 放射線防護に関する初の学会討論

- 1921 X線防護ガイドライン策定のきっかけとなった新聞投稿

- 1921 Dr. Ironside Bruceの死を巡る一連の新聞記事

- 関連事項

- 放射線殉職者顕彰碑

- 日本における初期の放射線防護

初期の放射線障害

放射線皮膚炎・皮膚癌

図1.当時のX線撮影の様子.患者(下)の手を撮影する前に,まず術者(上)が自分の手をX線にかざして透視し,X線の強度,線質をチェックしている.このため医師や技師の手には皮膚障害が頻発した[7].

図2. 放射線による皮膚障害.1904年からX線技師として毎月300~400枚の撮影に従事,半年後から両手の発赤,腫脹が出現.上図は1911年,皮膚の乾燥,角化があり小潰瘍も認められる.その後手関節部に潰瘍が出現,増悪.皮膚癌と診断され1913年,左前腕を切断(下図)[1]

1896年1月にレントゲンによるX線発見の報が伝えられ,ただちに欧米各国でおびただしい数の追試が行なわれた.当時のX線管球はもちろん無遮蔽で四方八方にX線が放出され,また撮影には数十分から数時間を要したことから,多くの研究者や医師が発赤,脱毛などの皮膚反応を経験し,重篤な水疱形成,皮膚潰瘍も多発した.2月29日,物理学者のJohn Danielが同僚の頭部にCrookes管を使って1時間照射したところ,21日後に照射部位に直径2インチのまるい脱毛を生じたということを報告している[→原著論文].おそらく最も早期の皮膚症状の報告である.

当時,X線管球の出力を確かめるために,医師や技師はまず自分の手を透視して見るのが一般的であった(図1)(→放射線計測・単位).このため放射線皮膚炎は,まず患者よりも繰返しX線を浴びる研究者,医師などのX線取扱者に発生した(図2).最初期の記載としては,1896年7月にドイツの技術者のLeppinが実験に際して自分の左手を被写体として使っていたところ,発赤,腫脹,水泡を来たしたことが報告されている[2].また当時,X線の透視能力を見世物にする商売があり,1日に何時間も自らの体にX線を照射していた.1897年2月,アメリカの物理学者Glichristは,自験例をふくめそれまでに報告された24例の皮膚障害例をまとめているが[→原著論文],ここには患者としての被曝のほか,技術者,見世物興行師らの症例が混在している.このようなX線取扱い者の皮膚の急性X線障害は,当時はごく普通のことで,当時の平均的な被曝量は年間10Gyにも及んでいたと推定されている[3].

さらに重篤な皮膚障害である放射線皮膚癌は長い潜伏期を経て現われ(図1),1902年にドイツのFriebenが報告した,X線管球製造工場の従業員が4年間の就業後に発症した例が初報とされる[→原著論文].1911年にHesseがレビューした54例のX線誘発皮膚癌確実例のうち,26名が医師,24名が技師,4名は放射線治療後の患者であった[4].被曝開始から発癌までは4~14年,皮膚炎発生から発癌までは1~11年,この時点で11名(20%)が死亡している.放射線治療に続発した皮膚癌の原疾患は,血管腫,乾癬,疣贅など良性皮膚疾患例が多いが,これは悪性疾患例は早期に原疾患で死亡することが多く,長期生存した良性疾患例に長い潜伏期を経て発生した皮膚癌が観察されたものである[5].

X線照射と皮膚障害の因果関係は経験的に疑う余地のないところであったが,皮膚障害の機序,成因については当初多くの議論があった.X線以外もに,電界,紫外線,X線により発生するオゾン,電極から放出される白金微粒子などが原因となる可能性が挙げられた.例えばTeslaはオゾンと考えて,皮膚に油を塗って空気との接触を遮断する方法を提案している.Leonardは静電界が原因と考えて金属粉をおいて帯電防止を試みた.1901~3年,William Rollinsは動物実験によりX線が皮膚障害のみならず成体,胎児に致死効果をもつことを明らかにしたが,その一環として動物を電磁シールドしたケージ内に入れるなどしてX線以外の他の原因を除外しても皮膚症状や致死効果が見られることから,X線そのものが原因であることを証明した[→原著論文].

原著論文

図3. X線による脱毛例(別の論文に掲載されたもの).13歳男児.1896年10月21日,管球-被写体距離18インチ,40分間照射.11月8日に突然脱毛した.疼痛,発赤などはなかった.翌年3月にはほぼ完治した[12].

【要旨・解説】 著者は物理学者で,X線発見直後から追試を行ないくつかの新しい知見を報告した投稿記事であるが,その中に脱毛が記載されている点が注目される.レントゲンの論文発表のわずか2か月足らずの1896年2月29日,同僚の頭部に1時間照射したところ,その21日後に円形脱毛を生じたことを報告している.発赤や疼痛などいわゆる放射線皮膚炎の症状はなかったようであるが,X線による皮膚症状の報告としてはおそらく初例である.当時,毛根に電流を流す脱毛法があり,X線による電流が原因ではないかと推測している.

この記事には症例写真は添えられておらず,右に示す写真(図3)は別の論文からの引用であるが,長時間照射による脱毛は当時少なくなかった.この報告直後,一般紙の反応は,ひげ剃りに応用できるのでは……という気楽なもので,まだ事の重大性は全く認識されていなかった.しかしこの後30年以上を経た1930年,既に放射線による重篤な副作用が良く知られ,その防護法もほぼ確立した時代にも関わらず,アメリカの美容院で放射線を使った脱毛が行なわれ,皮膚障害,歯肉障害を生じた事例が報告されている[13].

図4. 放射線皮膚炎.32歳男性.X線のデモンストレーションのために3週間,毎日4時間右手に被曝後,発赤,腫脹,疼痛を来たした.皮膚の硬化,落屑が認められる.

【要旨・解説】 アメリカの皮膚科医によるX線皮膚炎の1例報告で,あわせてこの時点で文献検索された23例をレビューしている.症例の多くは医療従事者,研究者,X線を見せ物にする興行師であるが,治療目的の照射も一部含まれている.被曝時間いずれも数十分~数時間で,それを長期間連日繰り返している例も多く,X線使用をめぐる当時の状況が垣間見える.症状はほとんどが,皮膚の発赤,腫脹にはじまり,ついで水疱を生じて表皮脱落(落屑)がおこり,さらに重度の場合は潰瘍形成に至る.自覚的には疼痛があり,しばしば激痛である.

自験例は32歳のX線興行師で,皮膚炎としては典型であるが(図4),X線写真で患側の骨肥厚,硬化像などが認められることから,皮膚炎に加えて骨膜炎,骨炎,関節炎があると述べている.しかし,現在の知識からみてこのような病態が少なくとも初期に起こることは考えにくく,供覧されている写真にも明らかな異常はない.骨濃度のわずかな左右差はテクニカルな要因によるものであろう.この点は,同年69例のX線皮膚障害例を報告したScottも指摘している[6].

皮膚症状の原因が,X線自体のよるものか,その他の原因によるものかという点については,確たる結論は述べていないが,X線以外の原因である可能性を示唆している.

最後に,皮膚症状を来たすものはごく一部であり,距離を離して使用時間を短縮すればほとんど問題ないと述べ,また自分の手でX線を試験するときは手背ではなく皮膚が厚い手掌を使うことを推奨しており,放射線のリスクに対する理解はまだ不十分であることがわかる.

【要旨・解説】 1902年,ハンブルク医師会でFrieben医師が発表した放射線誘発皮膚癌の1例報告で,記録された放射線皮膚癌としては初例とされる.患者は33歳男性,X線管球工場の従業員で,4年間にわたって管球の調整のために自分の手を照射していた.手背の慢性放射線皮膚炎の症状に加えて難治性潰瘍が出現し,皮膚癌と診断されて切断するに至った.当時,癌が感染症を背景とするという考えがあったようで,殺菌作用のあるX線照射で発癌するのであればそれを否定する根拠になるというコメントが付されている.

なおこの記事は医師会の議事録の形で,演者のAlbert Frieben(1875-?)の経歴は不詳である.

【要旨・解説】X線照射による皮膚障害は,1896年から既に知られていたが,その原因がはたしてX線そのものかという点については長らく議論があった.原因として推測されたのは,X線のほか,X線管球の放電による電界,紫外線,電極から放出される白金,スパークギャップで発生するオゾン,硝酸ガスなどである.著者のRollinsは歯科医であるが,最初期からX線の応用に取り組み,特にX線防護の啓蒙に大きな功績を残している.1898年には,自らも皮膚障害はX線ではなく電界よるものであると報告しているが,その後の経験,実験を経てあらため,特に1901年には幾つかの短報を通して,X線そのものが有害であること,皮膚障害のみならず流産,死亡の原因となることを報告した.しかし周囲の研究者には,否定的な意見も多く,真剣にとりあげられなかった.

そこで本稿では,モルモットに毎日15分,約1か月にわたって連日照射し,動物をファラデーケージに入れ,さらにアルミニウムで遮蔽することにより電界,紫外線の影響を遮断し,さらにX線を照射しない動物を対照としてガスの影響も否定することによって,X線照射による個体死がX線そのものによることを証明したものである.症例,対照ともに2匹ずつで,正式な科学論文の体裁を欠くが,実際的な疑問に答えるための簡にして要を得た実験である.

関連事項

X線脱毛装置トリコ・システム

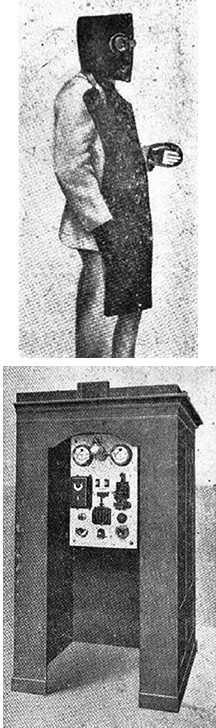

図5. トリコ・システムの宣伝.脱毛する部位を押し当てる窓の中にX線管球が仕込まれている [22]

図6. トリコ・システムの宣伝.余剰な体毛を永遠に脱毛できます - 再発したら返金します,と書かれている[28]

X線の脱毛効果は最初期より知られていたが,その後これを美容的脱毛に利用する試みが少なからずあった.中でも最も大々的に事業として展開したのが,Dr. Albert C. Geyserによる「トリコ・システム」(Tricho System)である.

1908年,コーネル大学医学部の内科医Alrbert Geyserは,X線管球に鉛遮蔽を加えてX線を絞り,狭い正方形の領域からのみX線が放出されるコーネル管(Cornell tube) を考案し,これを使用した脱毛装置「トリコ・システム」を開発した(図5, 図6)[22].1924年,息子のFrank Roebling Geyserは,コーネル管の特許を申請し,トリコ・セールス社(Tricho Sales Corporation)を創立した.トリコ・セールス社は,この装置を美容院に貸し出したが,実際に施療するのは2週間のトレーニングコースを受講した無資格の美容師であった[23].

トリコ・システムの一般向け広告には,次のように書かれている[22].「トリコ波(毛髪波)は,25年以上前,コーネル大学医用電気学教授,ニューヨーク工科学校講師のDr. Albert C. Gayserにより発見されました.Dr. Gayserはマルコーニの波動選択システムを適用してトリコ装置を開発し,過去10年間に数千人の女性,男性の治療に成功しています.トリコ波は特別に選ばれた波動で,聞いたり,見たり,触れたりできません.トリコ波は,ラジオ波のように毛髪に沿って毛乳頭に達し,乳頭を破壊するのです」.ここではトリコ波(Tricho wave)という名称を使用しており,これがX線であることを表に出していない.

1930年前後の医学誌には,トリコ・システムによる皮膚障害が相次いで報告され[23-26],警鐘をならしている.これに対してGeyserは,「トリコ・システムが皮膚病変を起こすことは,物理学的にも生理学的にもありえない.この装置が美容院に設置されており,美容院の顧客は最も評価が厳しい人種であることを考えれば,それ自体この装置が満足のゆくものであることの証左である」と,あまり理屈にならない反論を述べている[24].しかしその一方,Geyser自身も放射線障害で指を切断している[22].

平均線量は,1回あたり1/2紅斑線量,2週間毎に照射し,6回目で脱毛が得られるが,永久脱毛を得るためにさらに追加治療が行われた[26].初期の報告例は,皮膚炎,毛細血管拡張症,萎縮であったが,やがて悪性腫瘍が報告されるようになり,1976年のレビューでは,施療後20~50年を経て自験例を含め10例以上の致命的な皮膚癌が記載されており,未報告のものを含めればかなり多くの犠牲者があったものと推測される[27]. トリコ・システムによる施療は,1940年代まで行われていたようであるが,これ以外にもいくつか同様の装置が使用されていた[27]

X線脱毛装置は,法的規制を受けないX線装置を素人が操作したという意味で,1920年代から半世紀近くにわたって靴販売店頭で広く使用された「シューフィッティング透視装置」 に共通するところがある.しかし,シューフィッティング透視装置は,照射線量が小さかったため健康被害はほとんどなかった.これに対して脱毛治療装置は,比較的大線量が照射されたため相応の犠牲者を生んだと考えられる.

血液疾患

X線の皮膚以外の臓器への影響については,まず生殖腺や胎児に対する影響が1900年代に明らかとなった.X線取扱い者に不妊が多いことは初期から知られていたが,1903年に Albers-Schönberg は動物実験でこれを証明[8],同年Gilmanらはやはり動物実験で奇形の発生を報告している[9].血液に対する影響は,1911年,Jagiéによる放射線科医の血液所見について述べた論文が初報であるが,この時点ではまだ因果関係は明確ではなかった[→原著論文].しかし後述のように,1921年にイギリスの放射線科医Ironside Bruceが再生不良性貧血で死亡したことが医学界のみならず一般人の注目を集め[→関連文献],さらに1924年に消化管造影で高名なCarmanが北米放射線学会で行なった講演は,再生不良性貧血,白血病など血液疾患の問題を取上げ,それまでの皮膚障害を主眼とした考え方から血液疾患を重視する流れに転換するきっかけとなった[→原著論文].

従前の皮膚炎,皮膚癌など皮膚障害にかわって,血液疾患の問題が浮上した背景には,X線機器の技術的発達がある.1913年にCoolidge管が発明されて管球の性能が格段に向上し,また電源装置の改良も加わり,高管電圧が使用できるようになってX線の透過性が高くなった.しかしこの時点でのCoolidge管は無遮蔽という点では従来のガス管球と変わるところがなく,深部臓器障害が顕在化する一因となったと考えられる.その後管球全体を遮蔽する金属製管球が登場するのは1925年以降であった.

原著論文

【要旨・解説】放射線の血液像への影響を検討した初の論文である.冒頭にあるように当時,放射線業務従事者の白血病死が続けて報告され,また動物実験ではX線の血液像への影響が確認されていたことから,無症状の従事者10例についてその血液像を検討している.結論として,白血球,特に多形核好中球がやや減少,リンパ球が増加し,これらの変化はX線業務従事期間と相関があるとしている.

ただし,白血球の正常値を7,000/mm3(多形核好中球65~70%,リンパ球22~25%)としており,現在からみると白血球数,多形核好中球数は高め,リンパ球数は低めの範囲設定で,実際の症例でも白血球5,300~8,000(多形核好中球46~72%,リンパ球28~43%)であることから,これが果たして実際に放射線の影響かという点については疑問がある.しかしX線の血液への影響を示唆して注意を喚起したという意味では重要な研究であったといえよう.実際に放射線による白血病や再生不良性貧血が明らかとなり,問題となったのは1920年代以降である.

【要旨・解説】1924年の北米放射線学会(RSNA)での講演で,X線と再生不良性貧血,白血病など血液疾患との関係を確認する内容である.それまで主に皮膚障害に主眼が置かれていた放射線防護対策をさらに一歩進めて血液障害を念頭に,その後のX線防護策の方向性を決定して,翌1925年のICR,1928年IXRPCでの議論にも影響を与えた点で重要な論文である.

X線照射と血液像の関係を初めて論じたのは,1911年,前掲のJagiéの論文であるが,本稿ではまずそれ以後の研究をレビューして,血液像の変化は必ずしも一定しないが,特にリンパ球の感受性が高いとしている.ついで,長年にわたって放射線防護策を怠ってきた放射線科医やラジウム作業者6例における再生不良性貧血の死亡例,およびリンパ性白血病の死亡1例を紹介している.これらの事例から,放射線科医が血液疾患のリスクに曝されていることは明らかであるとして,防護策の徹底を呼びかけている.また,腸管粘膜への障害,高圧装置による電撃傷による死亡例についても触れ,あわせて放射線科医の防護が緊要であると説いている.

後に続く討論の記録では,いずれの発言者も多くの施設で防護策が蔑ろにされている現状を憂い,公的機関による防護策の監査を提案している.

防護対策

図7.防護衣(1910年頃).今から見ると重装備に過ぎるようにも見えるが,当時はX線管球自体が無遮蔽で,二次線対策もほとんど皆無であったことを考えるとこれでも不足だったかも知れない[10].

初期のX線障害の報告者は,それぞれに防護策について論じている.特にRollinsは,管球を開口部を除いて遮蔽する,絞りを使用する,術者は眼鏡,手袋などを着用する,照射を短時間にとどめるなど,基本的な防護策を繰返し啓蒙している(図7)[→原著論文].しかし,これらの防護策はそれぞれ個人の工夫にとどまり,医学界全般としての本格的な防護策は遅々として進まず,特に初期のパイオニアの多くがその後X線障害の犠牲となった[→ 関連事項].

放射線関連の学会で放射線防護の問題が初めて本格的に取上げられたのは,1907年の米国レントゲン学会(ARRS)であった[→関連文献].ここで例えば放射線科医のCharles Lester Leonardは,X線管球を鉛で覆って散乱線を遮蔽することの重要性を強調している(この数年後,自身も皮膚癌で死亡した).同じく演者のRussel H. Boggsは,学会として計測基準を定めることの必要性を提案するとともに,フィルターの使用を奨めている.

1915年,英国レントゲン学会(British Roentgen Society)は,学会としての勧告 "Recommendation for the Protection of Xray Operators" (X線取扱者の防護勧告)[→原著論文]を公表した.折しも第一次世界大戦の最中でX線撮影の需要が急増し,前線で粗造な撮影装置を扱う経験の浅い医師や技師の被曝を懸念した放射線科医のSidney Russ (Middlesex Hospital)が策定したものであった.その内容はX線管を被覆する,透視には鉛ガラスを使用する,防護手袋やエプロンを使用する,X線管の調製のために自分の手をかざさない,といったきわめて基本的なものであるが,これを1枚の紙に印刷して前線の医療施設に配布した[11].

それまで問題とされたX線障害は主に皮膚症状,皮膚癌であったが,1921年3月,イギリスの放射線科医 Ironside Bruceが再生不良性貧血で死亡したことが報じられると,一般市民の間にX線に対する不安が急速に高まった[→関連文献].これに対して放射線科医のRobert KnoxがThe Times誌に,X線取扱者を保護する方法を考えるべきであるという意見を投書した[→関連文献].この提言をもとに複数学会から構成されるBritish X-ray and Radium Protection Commission(英国X線ラジウム防護委員会)が設立され,早くも3か月後に第一報が発表された[→原著論文].ここでは,X線取扱者のX線使用時間の上限を1日7時間までとする,X線管球は鉛当量2mmの遮蔽を行なうなど具体的な指針を提示し,その後の防護対策の基本となった.

1924年にはアメリカでも,前述のCarmanの講演[→原著論文]に続いてAmerican Roentgen Ray Protection Committeeが同様の勧奨事項を公表したが,このような各国の動きをまとめる目的で,1925年に第1回International Congress of Radiology(ICR,国際放射線会議)が開かれ,1928年の第2回総会でInternational X-ray and Radium Protectection Committee (IXRPC, 国際X線ラジウム防護委員会)が創設され,初の国際的な放射線防護指針が発表された[→原著論文].この策定には,スウェーデンの放射線物理学者 Rolf Maximillian Sievert が中心的な役割を果たした.その後,1950年にInternational Commission on Radiological Protection (ICRP,国際放射線防護委員会)と改称され現在に至っている.

原著論文

【要旨・解説】著者のWilliam Rollinsは,歯科医として開業しながらX線研究に力を注いだパイオニアであるが,特にX線防護の基本的な対策について多くの啓蒙的な記述を残している.いずれも「X線に関する覚書」(Notes on x-light)というタイトルで180編(1896~1904)あるが,そのほとんどが1頁前後の短報である.本稿はそのNo.177で,それまでの短報のうち,特にX線を利用する場合の実際的な留意事項を整理,再掲したものである.X線防護については,管球を被覆する,照射野を絞る,照射時間を短縮することが推奨されている.現在からみれば当然のことであるが,X線防護の重要性がほとんど認識されていなかった1903年の時点では貴重な忠告であったといえよう.しかしこれらの忠告はほとんど実践されず,あるいは時既に遅く,同時代の放射線科医,技師,X線研究者の多くが放射線誘発皮膚癌の犠牲となった.

(London, November, 1915)

【要旨・解説】1914年に第一次世界大戦が勃発,特に前線でのX線撮影の需要が急増して,経験の浅い医師,技師の不用意な被曝が喫緊の問題となったことを背景として,1915年,英国レントゲン学会(Britisch Röntgen Society)が公表した,X線取扱者のための防護勧告である.

わずか6項目の簡単なもので,X線は危険である,有資格者の指導の下で使用せよ,適切な防護策を実施せよ,というただそれだけの内容で,その後1920年代に発表される指針のような系統的なものではまったくない.しかし,これは1枚の紙に印刷されて,それを各施設で良く見える場所に掲示することを推奨しており,非常事態下に緊急かつ実際的な注意喚起を行なっている点が注目される.

【要旨・解説】Robert Knoxの新聞投書[→関連文献]による提言で生まれた新たな組織,The British X-ray and Radium Protection Committeeが発表した放射線防護策の第1報である.これは学会誌に発表されると同時に,一般紙 The Times(1921年6月24日)にも全文が掲載されたが,その特徴は,放射線科医,技師,研究者などX線取扱者の保護,作業環境の改善を念頭において,具体的な数字をあげて明確な基準を打ち出したことである.

主な内容は,X線取扱者の労働時間を7時間/日として,毎週1日,年間4週間の休暇を求め,X線管球の鉛遮蔽,遮蔽板,鉛手袋の使用を推奨し,いずれも必要な鉛当量を数値で明示している.放射線障害以外についても,当時多発した高圧装置による感電事故防止のため,高圧装置の電線の絶縁,機器の接地を求め,またスパーク放電による有害ガス対策として室内の換気を推奨し,X線室を当時一般的であった地下に設けないよう求めている.

これは当時としてはほぼ完璧な推奨事項で,現在から見ても適切な内容であるが,当時は,例えばX線管球の鉛遮蔽は装置が大型化するなどの問題から過剰との批判もあった.しかしこの後数年を経て,例えばMetallix管球のような遮蔽機能を持つ小型管球が登場し,また絶縁高圧ケーブルなども利用できるようになり,自ずからこの推奨事項が遵守されるようになった.またこの勧奨を機に,それまで病院の地下室など間に合わせの場所に押し込められていることが多かった放射線部門が,陽当たりの良い,明るい場所に設けられるようになったことも重要な変化であった.

この予備報告の後,1923年12月に改訂第1報,第2報が公表され,1948年の第7報まで続くが,特に1927年5月の第3報は翌1928年に開催された第2回国際放射線会議(ICR)で創設された国際X線ラジウム防護委員会(IXRPC,ICRPの前身)で一部修正の上採択され,その後の放射線防護指針の基本となった.

【要旨・解説】1928年の第2回国際放射線学会(ICR)で採択された, 国際X線ラジウム防護委員会(IXRPC)の放射線防護勧告案である.1921年にイギリスで策定された前掲の勧告案を叩き台とする,欧米各国が支持する初の「国際勧告」 であり,現在広く引用されるICRP勧告の原点とも言える.

X線取扱者の労働時間の上限,X線室の設計,X線およびラジウムの取扱い上の注意点,遮蔽板や手袋,エプロンなどによる個人防護などが41項目にわたって記載されている.構成と内容は,1921年のイギリス案と大筋は一致しており,X線防護だけでなくX線室の換気,採光や,高圧電源装置による感電防護策についても記載されている点も同様であるが,放射線防護の三原則「時間,距離,遮蔽」を強調し,どこの施設でも実践できるように,具体的に数値を挙げるなどより実際的な記述となっている.冒頭に,これは法的規制ではなくあくまでも勧告であり,その利用については各国に委ねるとされており,これも現在のICRP勧告と同じ姿勢である.

現在の視点からみても概ね正しい記述であるが,ラジウムの扱いに関して,熟練を要しない作業は短期雇用の臨時作業員におこわなせる,という記述については時代を感じさせるところである.

関連文献

図8. Pennsylvania大学病院のLeonardの診察室.患者の胸の上に管球があり,医師も看護婦も全くの無防備である.この講演では防護の重要性を説いているが,彼自身,初期には無防備で被曝しており,7年後に皮膚癌で落命している[14].

【要旨・解説】1907年,第8回米国レントゲン学会(ARRS)総会における,初めての放射線科医と患者の防護に関する議論である.それまでも個々の論文では防護の必要性や方法が論じられていたが,学会として専門家が一堂に会して論じたのはこれが最初である.ここに紹介するのはその講演録で,冒頭のLeonardは主に放射線科医,X線取扱者の防護について述べており,基本的には管球をできるだけ遮蔽すること,照射野を必要最小限の範囲に絞ることが重要であるとしている.また放射線皮膚障害の治療法についてかなりの部分を割いており,過度の治療はかえって症状を悪化させるとして,侵襲を加えないことを奨めている.Leonardは最初期から放射線医学に携り,特に尿路結石のX線診断に大きな功績を残しているが,初期にはX線の皮膚作用はX線自体ではなく静電気によるものであるとしてほとんど無防備で診療にあたっていた.この発表の時点では,X線障害の本質に気付いていたようであるが,時既に遅く,この7年後に皮膚癌の全身転移で命を落としている(図8).

次のBoggsは主に放射線治療患者の防護について述べており,特に距離とフィルターの重要性を強調しており,当時はまだ一定の方法がなかった標準的な線量評価法を,学会として提案することを求めている.

この2編の講演録に続いて,会場のディスカッションの記録が掲載されている.中には的外れな発言もあるが,Caldwell と Lawrenceは防護の重要性を認めながらも過度の防護には反対の立場である.ひとつ興味深いのは,医師でもあり管球メーカーでもあったRome V. Wagnerが,いつもポケットにX線乾板を持ち歩いており,毎晩これを現像してその日一日どの程度被曝したかを調べていると発言していることである.現在でいうフィルムバッジの嚆矢とも言えるアイデアである.しかしこのWagnerもこの6か月後に死亡している[15].

ここで発言している十数名はいずれも,当時としては放射線防護に対する問題意識が最も高い人々であったはずであるが,演者のLeonardを初めとして,Wagner, Kassabian , Caldwell, Baetjerはいずれもその後皮膚癌の犠牲となっており[14],この時期の放射線防護の状況を示すものといえる.

図9. Ironside Bruce (1876-1921).英国ロンドンのCharing Cross病院の放射線科医.被曝による再生不良性貧血で死亡.その死は,X線取扱者の放射線防護策が本格的に検討されるきっかけとなった[16].

【要旨・解説】1921年3月21日,イギリスの放射線科医の草分け,ロンドンのCharing Cross病院の放射線科医Ironside Bruce(1876-1921,図9)が,長年の放射線診療による再生不良性貧血で死亡したことが報じられ,一般の人々の間にX線医療に対する不安が高まったことを受けて,同僚の放射線科医Robert Knoxが一般紙に寄せた投書記事である.

放射線研究者,医療従事者の犠牲の歴史を振り返り,放射線の取扱いには危険が伴うことを認めた上で,X線治療の有用性について述べ,その技術開発を遅らせてはならないとしている.しかしそのためには放射線取扱者の完全な防護が必要であり,研究組織の新設を求めることが自らの責務であると述べ,社会の理解と支援を求めている.実際にKnoxの提言をもとに複数の関連学会からなる The British X-ray and Radium Protection Committeeが組織され,このわずか3か月後に防護指針が「予備報告」としてが公表された.

【要旨・解説】放射線科医Ironside Bruceの放射線障害による死亡を巡って,前掲のRobert Knoxによる投稿記事と前後して同じThe Times紙に掲載された短報を3つ紹介する.

1つ目の「X線による殉職」は,Bruceの死の翌々日,3月23日に掲載された訃報であるが,「新型」の強力なX線管球を使っていたことが原因であることを示唆する記載がある.

2つ目の「X線管球について」はこの3日後,X線管球メーカーの販売担当者の投稿記事で,Bruceの死が「新型管球」,すなわちCoolidge管によるものであるという風説を否定する内容である.すなわちCoolidge管はそれ以前から使用されており,十分な配慮をもって扱えば危険ではないと強調している.そして,製品に添付している注意書きのラベルを掲載しており,ここには管球の遮蔽,手袋など防護具の使用が指示されている.

3つ目の「X線の危機-再生機能への危険」は死の10日後,3月31日の記事で,Bruceの死因が再生不良性貧血であったことを受けて,放射線治療に硬X線が利用されるようになり,従来問題にされてきた放射線皮膚障害にくらべて重篤で対策が難しい骨髄障害が今後増加することへの懸念を述べている.新聞記者の書いたものなので医学的に不正確な点はあるが,皮膚と異なり目に見えない臓器への障害に対する漠然とした恐怖を科学的に理解しようとする視点がある.

関連事項

放射線殉職者顕彰碑

図10. ハンブルクの聖ゲオルク病院の庭に立つ放射線殉職者顕彰碑.1936年に14ヶ国159名の名前を刻んだ碑(中央)が建立された.その後左右4枚の碑板が追加され,総計359名が顕彰されている[20].

放射線医学の初期,放射線防護の知識が乏しかった時代には,多くの医師,技師,研究者が皮膚癌,血液疾患などのX線やラジウムによる放射線障害の犠牲となった.1936年,ドイツのハンブルクの聖ゲオルク病院の構内に,これら放射線科学の研究に殉じた人々の顕彰碑が建立された.ここには14ヶ国,159名の名前が刻まれているが,ラジウムの発見者Marie Curie, その娘Irène Joliot-Curieの他,Bergonié, Caldwell,Holzknecht, Albers-Schönbergなど,放射線医学の教科書で必ず目にする先達の名前が並んでいる[17-19].この時期には,放射線障害の基本的防護法は一通り確立していたが,その後も晩期障害の犠牲者は増え続け,1938年,1960年に,最初に建てられた碑の両側にそれぞれ2枚ずつ碑板が増設され,最終的に359名の名前が刻まれている(図10).

この碑の建立と平行して,殉職者の略歴を記した顕彰録が刊行されている.最新版[21]は1992年刊で,日本人52名も掲載されている (日本人名リスト)*1.

設置場所に聖ゲオルク病院が選ばれた理由は,顕彰碑にも名前がある同病院の初代放射線科部長 Albers-Schönberg (1865-1921)の後任,Hermann Georg Holthusen*2(1886-1971)が,当時のドイツレントゲン学会会長で顕彰碑建設費のスポンサーでもあったHans Meyerの求めで場所を提供したことによる.

*1 このリストには名前がないが,パリのキュリー研究所に日本人として初めて留学し,Irène Curieのもとで研究にあたった東京大学理学部の山田延男(1896-1927)が帰国後に視力障害,聴力障害,四肢運動機能低下などを発症して早逝し,放射線障害による死亡とされている[30].皮膚症状,脱毛があったことから放射線障害ではあったと思われるが,神経症状については剖検も行われ「脳腫瘍」などの記載があるものの詳細は不明で,放射線障害による脳疾患の死亡例は他に記録がないことからも因果関係は不明である.

*2 Holthusenは1919年,同病院の助手時代に,患者として訪れたレントゲン本人を撮影しており,レントゲンのレントゲン撮影を行なった唯一の医師とされている.この時レントゲンは,「レントゲン室」の中に入ったのは初めてだと述べたという[17].

日本における初期の放射線防護

(上)X線透視に際して着用する鉛入りめがね,前掛け,手袋.(下)配電盤の周囲を被う鉛入り遮蔽 [29]

1914年刊行の藤浪剛一著「れんとげん學」は,当時としては唯一の放射線医学に関する教科書で広く読まれたが,放射線防護についも随所に記載があり注意を喚起している.「レントゲン皮膚炎」の章の冒頭には下記の記載がある.

レントゲン線の皮膚に作用する事実は,該線発見後まもなく報告せられたり.マルクューゼは嘗て一青年がレントゲン実験に身を捧げ,日々5分乃至10分間づつ放射せられたるに,4週後に至り頭部は禿髪し,半側の顔面,胸部,および背部に劇しき炎衝を生じ,数ヶ月を経て漸く頭毛は再生しも,背部に生ぜし潰瘍は,殆んど治癒転機せざりしことを報告せり.当時に在りては,レントゲン線の生物学的知識が皆無なりし為め,余儀なくも失敗を招き,不慮の危険を醸したる先哲の酣めたる辛苦の経験は,斯線の経過の響となり,斯学の生物学研究を促し,レントゲン反応に関する吾人の知識を啓蒙し,之を予防すべき途を拓かしめたり.今日にありて,吾人は先人の躓きし轍を踏まず,恐るべきレントゲン炎衝を未発に免除するは,後輩の務にして亦斯学に忠なるものなり.故に若し誤りて患者にレントゲン反応を起さしむるが如きは,苟もレントゲン學に従事せるもの,一大恥辱にして,罪を被害者に向いて償わざる可らず.泰西諸国に於てはレントゲン線に基く強度の皮膚炎には,損害罪として処罰せらるるなり.吾が国に於ては,余が寡聞,未だレントゲン皮膚炎を起さしめて,罪せられたるを聞かざるは誠に斯学の幸福なり.方今我が国のレントゲン學の普及,日に旺にならんとするとき,斯の如き不祥事あらんか,是れ我がレントゲン学史を穢すべき恥辱なり.今日既に,十分に予防を講ずるの途を知れる以上,自他戒めて他の嘲笑を招くこと勿れ.

そして具体的な防護法については,わずか2頁であるが「レントゲン従業者の心得」として,ドイツレントゲン学会の推奨事項が下記のように引用されている.

ドイツレントゲン学会は,レントゲン火傷を未発に予防すべきは,医師としての最大義務なることを警告し,1913年にレントゲン放射線に対する保護法規を布告せり.

1. 人体の同一箇所を屡々反復放射するは危険にして,往々多大の損傷を蒙り,レントゲン専門医および其従事者が死せしことあれば,苟も斯学に従事せる凡ての関係者は完全の保護手段を講ずべきは絶対必要にして,此の知識を涵養すべし.斯る注意書をレントゲン室内に掲示すれば一層有効なり.

2. 放射の長く続く場合には,少なくとも相当の保護としては,2mmの厚き鉛板を以て,直接放射を受くる全身を被覆せざる可らず.然れども鉛板は有毒なれば其の両面を木板假漆(ワニス)等にて被覆するものなりとす.

3. 保護用の鉛に代ゆるに,含鉛硝子あるいは含鉛護謨(ゴム)を以て補充するも可なり.然れども其代用品は厚きものを要す.含鉛護謨なれば鉛板よりは4倍厚く,含鉛硝子にては5-6倍厚きもの,即ち8mmまたは10乃至20mmの厚さに非ざれば,完全の保護とはなし難し.

4. 例え保護装置を施すも,少なくとも長期の放射に際しては,及ぶ限り管球より遠かることは最善の策なり.

5. 保護の良法として,前記の保護材料を以て管球を納む可き函を作るか,或は保護室を作りて術者を其の裡に居らしむるなり.其他保護衝立を用い,之に隠れて管球を操縦すべし.

6. 蛍光版及び其他直接に放射を受くるに用ゆる器具,例えば硬度計,焦点計の如きものは含鉛硝子板を以て其表面を被う可し.其有効のものとしては5乃至10mm厚き硝子を要す.

7. 予め保護装置の適否を検するを要す.其簡易なる検査法としては硬き管球を用いて透視又は撮影を施して遺漏なきやを検す可し.

8. レントゲン装置の運用試験,又は管球の硬度を視る為に,同一者を該試験に反復供す可らず.

9. レントゲン室に於て従事するものには,病院管理者或は所有者が保護法を十分に付与すべき義務あるものとする

また,撮影室の備品を扱う章では,防御設備として衝立,鉛入りのゴム手袋,前掛け,メガネ等を紹介し,透視にあたっては蛍光版を鉛ガラスで被うことを推奨している(図11).

これらの記載はいずれも皮膚障害の予防に関するもので,血液疾患など全身障害については触れられていないが,日本の放射線医学を主導した藤浪は,当時の放射線障害,防護に関する当時の最新の知識を十分に身につけて後進を指導していたと考えられ,藤浪自身をふくめその主宰する慶應義塾大学の教室在籍者に放射線障害の記録はない.

出典

- 1. Flaskamp W, Wintz H. Über Röntgenschäden und Schäden durch radioaktive Substanzen. (Urban & Schwarzenberg, Berlin, 1930)

- 2. Kleine Mittheilungen. Dtch Med Wochenschr. 28:454,1896

- 3. Glücksmann A, Lamerton LF, Ma;yneord WV. Carcinogenic effects of radiation. In: Raven RW ed. Cancer Vol. 1. (Butterworth, London, 1957)

- 4. Hesse O. Das Röntgenkarzinom. Fortschr Rontgenstr 17:82-92,1911

- 5. Petersen O. Radiation cancer. Report of 21 cases. Acta Radiol 42:221-236,1954

- 6. Scott NS. X-ray injuries. Am X-ray J. 1:57-66,1897

- 7. Morton WJ, Hammer EW. The x-ray. (American Tchnical Book, New York, 1896)

- 8. Albers‐ Schönberg. Über eine bisher unbekannte Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Organismus der Tiere. Münch Med Wochenschr. 50:1859-60,1903

- 9. Gilman PK, Baetjer FH. Some effects of the Röntgen rays on the develpoment of embryos. Am J Physiol. 10:222-4,1903/1904

- 10. Mould RF. A century of x-rays and radioactivity in medicine. (Institute of Physics Publishing, Bristol & Philadelphia, 1993)

- 11. Meggitt G. Taming the rays - A history of radiation and protection. (lulu.com, 2010)

- 12. Kolle FS. The effect of x-rays on the hair. Elect Eng 23:267-1897

- 13. Hazen HH. Injuries resulting from irradiation in beauty shops. Am J Roentgenol 23:409-12,1930

- 14. Brown P. American martyrs to science through the roentgen rays. (Charles C. Thomas, Springfield, 1936)

- 15. Khare P, et al. The road to radiation protection: A rocky path. J Clin Diagn Res. 8:ZE01-ZE4,24

- 16. 1921年3月23日の新聞記事,紙名不明

- 17. Vogel H. Das Ehrenmal der Radiologie in Hamburg. Fortsch Röntgenstr 178:753-6,2006 原文 和訳

- 18. Memorial to X-ray martyrs. Brit J Radiol. 9:351-2,1936

- 19. Memorial to X-ray martyrs. Radiography and Clinical Photography (Kodak). 12(3), 1936

- 20. CC By-SA 3.0

- 21. Mollineus W, Holthusen H, Meyer H. Ehrenbuch der Radiologen aller Nationen. (Blackwell Wissenschaft, 1992)

- 22. https://www.cosmeticsandskin.com/cdc/xray.php

- 23. Cipollaro AC, EinhornMB. The use of x-rays for the treatment of hypertrichosis is dangerous. J Am Med Assoc 135,349-53,1947

- 24. The Tricho System. J Am Med Assoc 92:252,1929

- 25. Hazen HH. Injuries resulting from irradiation in beauty shops. Am J Roentgenol 23:409-12,1930

- 26. Kaplan II. Sarcoma of cheek following tricho x-ray treatment for hair on face. J Am Med Assoc 102:595-6,1934

- 27. Lapidus SM. The tricho system: hypertrichosis, radiation, and cancer. J Surg Oncol 8:267-74,1976

- 28. The propaganda for reform. J Am Med Assoc 85:919-22,1925

- 29. 藤浪剛一.れんとげん學(第4版) (南山堂,1925)

- 30. 山田光男. 放射能研究に殉じた山田延男の生涯. 薬史学雑誌 33:136-40,1998;34:29-34,1999;43:12-5,2008