- X線CT

- X線CTの発明

- 原著論文

- 1973 X線CTの発明 その1

- 1973 X線CTの発明 その2

- 1973 X線CTの発明 その3

- 関連文献

- 1976,1979 Hounsfieldが語るCT開発の歴史と将来展望

- 関連事項

- X線CTの先行研究

- 関連文献

- 1980 Cormackのノーベル賞受賞講演

- 1961 Oldendorfの先行研究

- 1976 高橋信次の先行研究

- X線CTの発展

- ・開発競争

- ・スキャン方式の変遷

- ・ヘリカルCT

- ・多検出器型CT (MDCT)

- ・コーンビームCT (CBCT)

- 原著論文

- 1990 ヘリカルCT

- 関連事項

- CTの世代

- Helicalか Spiralか

- 画像の左右表示

X線CT

X線CTの発明

図1. 最初期の頭部専用スキャナ[1]

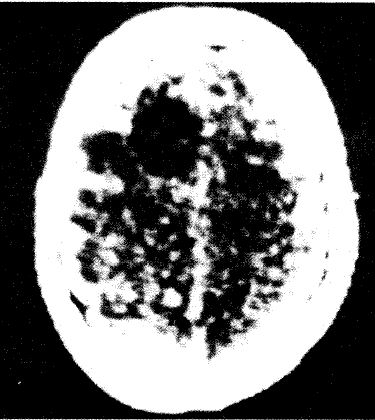

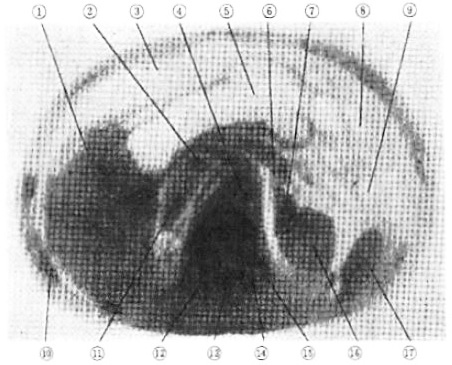

図2. 臨床例第1号.前頭葉の嚢胞性腫瘍[1]

断層撮影法の歴史は1920年代初頭に遡り,初期は体軸に平行な断層面が撮影されたが,1930年代になると体軸に垂直な軸位断層法の研究も行なわれ,臨床機も製作された(→関連事項).しかし,濃度分解能については通常のX線撮影と基本的に変わるところが無く,軟部組織のコントラストは全く得られなかった.1970年代になり,デジタルコンピューターの導入によって,高い濃度分解能をもつ薄い断層画像が得られるようになった.

コンピューターを利用したX線CT(Computed Tomography)は,英国EMI社*の技術者Godfrey Hounsfield(ハウンズフィールド, 1919-2004)が事実上単独で発明,開発したものである.1968年頃より開発が進められ,1972年,世界初の臨床機が英国ロンドンのAtkinson Morley Hospitalで稼働した(図1).初めての患者は,脳腫瘍が疑われていた女性で(図2),画面に写し出された腫瘍を目にしたHounsfieldと共同研究者の内科医Ambroseは,「決勝ゴールを決めたフットボール選手のように」喜びあった[1].従来,まったく観察することができなかった頭蓋内の脳の断層像を鮮明に写し出すX線CTの登場は,レントゲンのX線発見に勝るとも劣らない医学史上の画期的な出来事であった.同年4月の英国放射線学会,11月の北米放射線学会で発表され,その画像を目にした世界中の放射線科医は,その日を境に放射線医学のみならず臨床医学そのものが全く変わったことを実感したという.

* EMI社はレコード会社として出発した電気機器の大手メーカーであった.当時同社のレーベルから発売され大ヒットしていたビートルズのレコードの売上が,X線CTの莫大な開発費を賄うにあたって大きく貢献したという通説がある.これについて,当時の開発資金源を分析し,人件費を除く開発費は約100,000ポンドで,英国政府(Department of Health and Social Security)からの公的資金が606,000ポンドであることから,EMIの負担は相対的に小さく,ビートルズとの直接の関係はないとする研究がある[28].

原著論文

CTが正式な論文として発表されたのは1973年のことで,BJR誌の同じ号にPart 1~3の3篇にわけて掲載された (許可を得て転載).

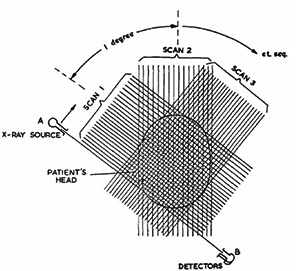

図3. データ収集の原理の説明図

【要旨】多数の角度から頭部を透過するX 線を読み取り,このデータから頭部に含まれる物質の吸収値をコンピュータで計算し,一連の頭部断面画像として提示する技術について述べる.

患者を細いX線束でスキャンして160点のデータを読み,さらに1度回転してスキャンすることを180回繰り返す.これを80×80画素の画像をコンピュータで再構成する(図3).各X線束から28,800本の連立方程式が得られ,未知数は6,400個である.これにより組織のX線吸収係数を0.5%の精度で求めることができる.患者1人当り平均35分で6枚の画像を撮影できる.

X線吸収係数は,空気を-500,水を0とする簡便なスケールで表示している.これまでのX線写真では,様々な組織を識別できるのは吸収係数が十分大きく異なる場合のみであった.本法では,組織の吸収係数の絶対値を得ることができ,濃度が類似する軟部組織を識別して,頭蓋内の軟部組織の画像を構築することができる.この技術は,X線診断に新たな章を開く可能性がある.

【解説】Hounsfield自身がシステム,装置の概要を述べた論文である.原理については概念的な表現にとどまり,具体的なアルゴリズムや数学的な扱いについてはまったく触れていない.検査法の呼称は,Computerized Transverse Axial Scanning (Tomography)とされ,CAT あるいは CTの略称はまだ使われていない.また,X線吸収係数を表示するスケーリングが導入されているが,CT値に相当する名称も登場しない.

論文の最後に,異なる管電圧で撮影してサブトラクションすることにより原子番号を推定し,造影剤とカルシウムを区別できる可能性について述べている.これは昨今ようやく実用化されたdual energy CTの原理そのものであり,その先見の明に驚かされる.

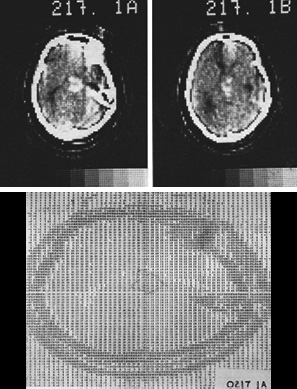

図4. 臨床例.下段は減弱係数のプリントアウト

【要旨】操作:患者をポジショニングし,断面を決定してコンソールを操作すると,スキャナが交互回転運動をして計測,記録する.他の検査方法との位置の比較のために,外眼角と外耳道を結ぶ線(OM線)を基本線とした.大部分の例で,3回のスキャン,6枚で十分である.結果は吸収係数のプリントアウト,CRTの表示,CRTのポラロイドカメラ画像で記録,診断する(図4).

正常像:X線吸収係数は,標準化したスケールで脳皮質は19~23,白質は13~17,液体腔は0~8程度である.カルシウムを含む組織は20~200である.

異常像:密な組織,線維性組織は正常組織より高濃度である.石灰化病変は著しく高濃度で,髄膜腫,低悪性度星細胞腫などは高濃度となる.脳内出血は凝固が開始すると高濃度になる.イオタラム酸ナトリウム20~40mlを静注後にスキャンすると,様々な腫瘍の濃度に上昇が認められ,髄膜腫は特に著しく上昇した.組織濃度の低下は数多くの病態で認められ,梗塞,悪性腫瘍の壊死,嚢胞,変性,浮腫などが主たるものである.

制限:この方法は従来の検査に替わって重要な位置を占めることは疑いのないところであるが,いくつかの制限がある.(1)体動による精度の劣化,(2)頭蓋底,後頭蓋窩,高位円蓋部における画質の劣化,(3)小さな構造における解像度の不足である.動脈瘤など血管の異常については依然として血管造影が有効な方法であるが,この方法は脳血管病変全体の検査として,出血と梗塞を鑑別できる貴重な方法となるであろう.

【解説】Hounsfieldの共同研究者で,臨床面を担当した医師Ambroseによるもので,現在でも基本とされるOM線による頭定位法,検査手順の解説に続いて,脳の正常例,異常例が多数供覧されている.

高吸収,低吸収を示す病変の例がそれぞれ挙げられているが,基本的な疾患,病態の所見について,その組織背景を含めてこの時点で既に的確に把握されている点は驚異的である.また既にヨード造影剤も使用されている.体動による画質劣化,後頭蓋窩など,骨と近接した領域の診断が難しいことなどについても触れられている.まだ画像の濃淡に関する知識が蓄積していないこともあり,X線減弱係数のプリントアウトを参照して診断の一助としている点は興味深い.

【要旨】コンピュータ横断軸位スキャンにおいて,X 線発生装置出力の推定,室内の線量分布の調査,患者被曝線量の推定を行うための計測を行った.室内計測:電離箱で計測し,壁面のいかなる場所でも0.5mRを超えることはなく,大部分は0.05mR以下であった.頭部ファントム:頭部の完全スキャン線量は,1~2.5Rであった.比較のため測定した頭蓋X線撮影では,フィルム1枚あたり2.5Rであった.生殖腺線量:1回の完全スキャンで0.1mradよりかなり少ないと考えられ,電離箱による測定で確認した.

【解説】放射線被曝に関する検討で,ファントム実験により,検査室内の線量分布,被写体の被曝を計測し,通常の頭蓋X線写真の線量を上回るものではないことが示されている.

関連文献

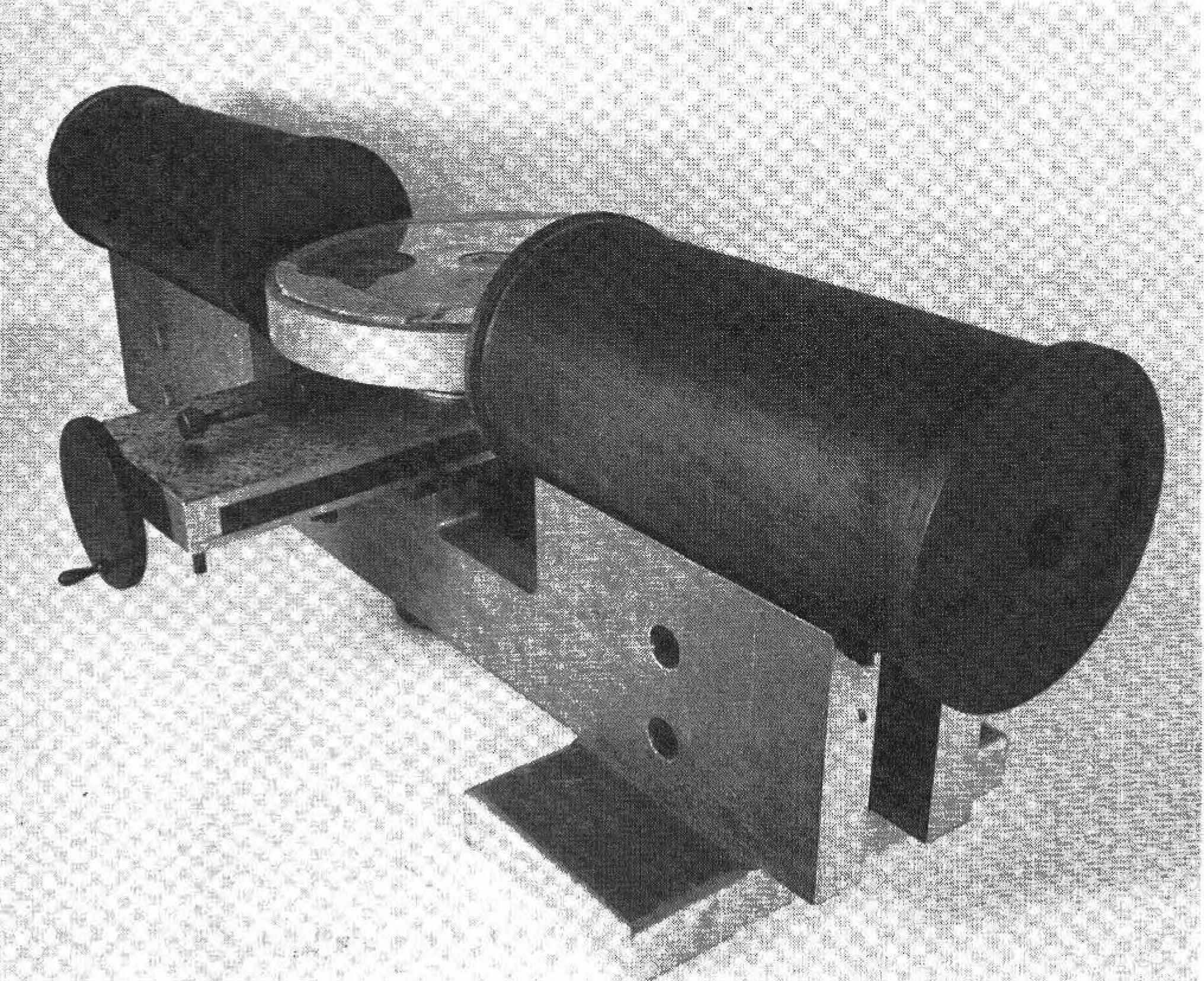

図5. 初期の実験装置.旋盤台の上に脳標本が置かれている.左上にX線管が見える.

図6. 初めて得られた脳標本(左)の断層画像(右).灰白質,白質が識別できる.

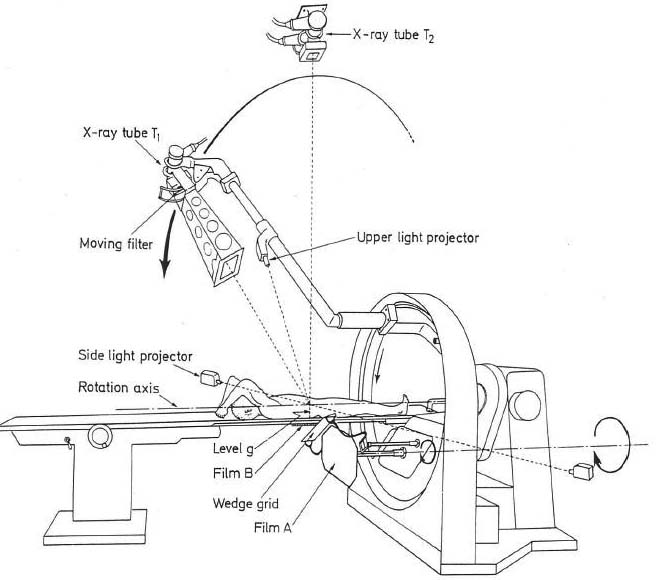

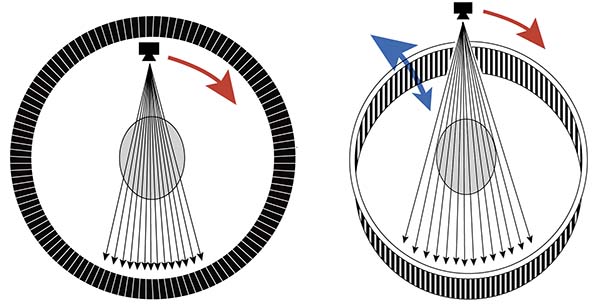

図7.スキャンジオメトリーの解説.左から現在でいう第2,第3,第4世代に相当する.

図8. 心電同期下に撮影された造影心臓CT.

【要旨・解説】いずれもCTの発明者,ハウンズフィールドがその開発の経緯を語ったもので,1976年の文献はカナダの学会に招かれた時の講演録,1980年の文献はノーベル賞受賞記念講演である.重複する部分があり,両者の記載には多少の齟齬があるが,いずれも初期の実験から将来展望までが語られている.

パターン認識技術を研究していたハウンズフィールドは,X線による3次元画像を作る研究に興味をもち,1967年に実験を開始した.興味深いのは,3次元情報の表示方法として従来のX線断層法に倣って「スライス」として画像を提示することが最も簡便であると判断したと述べられていることで,軸位断像の撮影が必ずしも一義的な目的ではなかったとことが窺われる.

最初期はアメリシウムのγ線を線源として旋盤台の上にファントムを置いてモーターで回転させるファントム実験を行い(図5),スキャンに9日,データ処理には大型コンピュータでFORTRANを用いて21時間を要した.その後は線源をX線としてスキャン時間は9時間となり,プラスチックに包埋した人脳をスキャンした(図6).1970年8月に実機の設計が開始され,アトキンソン・モーリー病院の放射線科医のアンブローズ(James Ambrose)博士の協力を得て,1971年9月に同院に臨床機が設置され,翌年初の臨床例が撮影された.これは,メインフレームコンピュータのICL 1905で機械語を使用し,画像1枚当たりの処理時間は20分であった.その後,ミニコンピュータが使用できるようになり,処理時間は4分半に短縮した.ハウンズフィールドがほとんど独力で,最初の実験から臨床応用までわずか5年でCTを開発したことは驚異的であるが,逆に独力だからこそできたことかも知れない.

従来の断層撮影法との比較については,従来法は撮影面以外にもX線が照射されるが,CTでは目的とする断層面に限局するので効率的であるという,必ずしも本質的ではない説明がされている.画像マトリックスは80×80であったが,1976年の講演で述べられている「新システム」では160×160に改良されており,このいる.撮影原理については,多方向からX線束を入射して連立方程式を解く,という表現にとどまっており,仕様の詳細やアルゴリズムについては触れられていないが,これは商用機のため公開できなかったためであろう.

ノーベル賞受賞講演では,スキャンジオメトリーについて解説されているが,商用機がまだ第2世代(translate-rotate方式)であったこの時点で,既に現在で第3世代(rotate方式),第4世代(stationary方式)について述べられている点には驚かされる(図7).また単に診断用途のみならず,治療計画における等線量図作成への応用が紹介され,将来展望として心臓CT,冠動脈CTについて触れ,心電同期造影心腔画像の例も紹介されている(図8).さらに当時まだ実用化されていなかったNMR撮影法 (MRI)について,その原理と特徴が相当な紙面を割いて紹介されている点も興味深い.CTとNMRは競合相手ではなく,将来的に共存し補完的な役割を果たすであろうと述べているところにも先見の明が感じられる.

関連事項

X線CTの先行研究

Hounsfieldは,論文中でもその後の発表でも先行研究についてほとんど語っていない.特許などが絡む企業人としての立場もあろうが,実際にほとんど独力による開発であった.しかしこれ以前に,放射線源と被写体を相対的に回転させることにより軸位断層像を得る理論,実験はいくつかあり,実機が製作されたこともあるが,いずれも実用には至らなかった.その最大の理由は,まだデジタルコンピュータが存在しなかったことで,ちょうどコンピュータの勃興期にあたり,自らコンピュータの設計に携っていたHounsfieldに一日の長があったことは確かである.

Cormackの業績

Hounsfieldと共に1979年のノーベル生理学・医学賞を共同受章したアメリカの物理学者Allan McLeod Cormack(コーマック)の受章理由は,軸位画像再構成原理を考案したことにあるが,Hounsfieldはその業績を知らなかったと思われる.Cormack自身もHousefieldの方法は自分のものとは異なると述べている.その研究の経緯,内容については,ノーベル賞受賞講演で語られている[→関連文献].

Oldendorfの業績

Hounsfieldが唯一その論文に引用している先行研究が,William H. Oldendorf(オルデンドルフ)の1961年の論文である[→関連文献].Oldendorfはアメリカの神経内科医で,気脳写,脳血管造影など侵襲性が大きい検査を自ら手がける中で,低侵襲の画像診断法の必要性を痛感して断層法を研究した.この論文では,被写体と線源を相対的に回転させることにより,内部の構造を画像に表せることを実験的に示したが,臨床装置を組み立てるには至らなかった.Oldendorfは,このアイデアをいくつかの医療機器メーカーに持ち込んだが,高価を理由に断られた.あるメーカーには「25万ドルはする.頭の横断像を見るだけのために,そんな高価なものが売れるとは思えない」と言われたという.ちなみにEMI社の初期のCTは約30万ドルであった. Hounsfield,Cormackとともにノーベル賞候補にのぼったものの政治的理由で選外になったとも言われている*.しかし,その後も旺盛な研究活動を続け,SPECT,PETなど脳血流検査の分野で不動の業績を残した.

*Oldendorfは,直前にはずされたと言われている[6].その理由の一つとして,英国のEMIと米国のメーカーの間に特許を巡る裁判が進行中で,Oldendorfが受賞すると,英国1名に対して米国2名となり訴訟に影響することが危惧されたという.また当時の委員の中に,CT研究を推すグループと基礎系の免疫学研究を推すグループがあり,CTグループは臨床家であるOldendorfを外すことにより,基礎系研究を優先する選奨委員会の譲歩を引き出したともいわれている.

Kuhlの業績

ペンシルベニア大学の放射線科医David E. Kuhlは,1958年にファントムによる回転スキャンによる核医学断層像の実験に成功した.1963年にさまざまな核医学断層法の理論を整理した論文を著したが,これはその後のSPECT,PETの発展につながる記念碑的論文[→原著論文]であった.翌年には臨床機を試作して臨床画像を発表した.放射線源はX線ではなく放射性同位元素であるが,臨床断層像の研究ではOldendorf,Hounsfieldに先立つものであった.さらにこれをもとに,その後のリング型SPECTのプロトタイプとなるMark II(1964), Mark III (1970),Mark IV(1976)を開発,核医学における断層法臨床的有用性を示した(→SPECT・PET).

廻転横断撮影装置 (Takahashi Tomography)

従来の古典的な断層撮影法によって体軸に垂直な軸位像を得ようとする試みは1930年代からいくつかあり[7,8],実機も試作されたが実用には至らなかった[9,10].そのような中にあって1947年頃から開始された弘前大学(その後名古屋大学)放射線科の 高橋信次 (1912-85)がその半生を捧げた研究は質,量ともに優れたもので[→関連文献],1953年には島津製作所との共同研究により臨床機を試作,1970年には東芝から実用機が「廻転横断撮影装置」,通称 Takahashi Tomography として発売され,主に放射線治療計画用に国内外約70の施設に納入された[11].アナログ軸位断層装置としては完成度の高いものであったが,この直後にデジタルコンピュータを使用したHounsfieldのX線CTが登場し,活躍の場はほとんどなかった*.

* Hounsfieldのノーベル賞受賞に際して,高橋信次が同時受賞しなかったことに疑問を呈する声があった [26,27].断層像再構成法に対する両者のアプローチは異なるものであり,また高橋以外にもヨーロッパには同様の試みが複数あったことから,必ずしも的を射た指摘とは思えない.しかし,当時高橋がデジタルコンピュータを容易に利用できる環境にあれば,CTに相当する方法を開発できていたかもしれない.この点,自らコンピュータ技術者で,着想から5年足らずでCTを完成させたHounsfieldに一日の長があったことは確かである.

関連文献

図9. 手製のCT装置.制作費約100ドル.

【要旨】ケープタウン大学で病院物理学者の職にあったとき,放射線治療計画の線量曲線の計算が,人体を均質なものであるという仮定の下に行なわれているのを見て,体内の吸収係数の分布を知りたいと考えたのが研究のきっかけであった.手作りの装置(図9)による実験を経て,被写体に多数の放射線を入射することでこれを数学的に求める方法を発見したが,実はこの方法は1917年にドイツのJohann Radon(ラドン, 1887-1956)が発見したラドン変換と基本的に同じものであることを後に知ったという.現在行なっている研究の結果が,何かの役に立つかどうかはわからない,単に数学の問題として面白いから研究しているのであり,科学とはそういうものである,と結んでいる.

【解説】Cormackは,画像再構成法に関する論文を数編著しているが,いずれも数式で埋め尽くされた難解な論文であることから,ここにはノーベル賞受賞講演を紹介した.病院の放射線物理学者の職にあったという点で医学との接点があるが,基本的に物理学者であり,その関心は専ら数学,物理学にあることがわかる.

図10. 実験装置.鉄道模型のレールやめざまし時計の部品で手作りした.

【要旨】従来の断層撮影は,空間分解能,濃度分解能に制約があり,脳組織の断層撮影には不適である.そこで,超音波断層撮影の原理を,ガンマ線,X線に応用することで,脳の断層撮影が可能であるかを実験で確かめた.物体を回転させると,回転中心にない物体の放射線濃度の不連続は回転に応じた周波数で変調され,回転中心の物体は直流成分となる.従って,平行移動と回転移動を組合わせ,回転中心の平行移動速度が回転速度に対して十分遅ければ,ローパスフィルタを使って中心部の低周波成分を,周辺部の高周波成分から分離できる.

プラスチック製ブロックの中心部に鉄の釘,アルミの釘各1本を立て,その周囲を囲むように鉄の釘を同心円状に2列立てたモデルを作り,これをゆっくり平行移動しながらガンマ線を照射して吸収係数を測定し,中心部の2本の釘を識別できるか実験した.平行移動だけでは,周囲の釘のノイズのために中心部の釘を識別できないが,ブロックを十分速く回転させながら平行移動すると識別できることが確認された.

【解説】周囲に同心円状に立てた釘を頭蓋,中心部の2本の釘を脳と腫瘍とすれば,入射光線に対して頭部を回転することにより,頭蓋内の限局性病変を同定できることを実験的に証明できたと言える.デジタルコンピュータのない時代,アナログ処理によりCTに相当することが可能であることを示したもので,この論文には数式が1つも登場しない.実験装置は工作が得意なOldendorfが,子供のおもちゃ箱にあった鉄道模型の貨車とレール,めざまし時計のゼンマイ,音楽レコードのターンテーブルを使って組み立てたものであった(図10).

【解説】X線廻転撮影(Takahashi tomography)(図11)の生みの親である高橋信次が,その開発経緯,撮影原理を解説した総説である.20年以上にわたる高橋の研究は幾多の変遷を経ており,原著論文からはその全貌を把握しにくいが,本稿では研究の経緯,全体像がわかりやすく解説されている.画像表示法,読影法,被曝などについても臨床応用を念頭に丁寧に論じられている .

その前年に日本にも導入された「電算横断撮影」,すなわちHounsfieldのX線CTとの比較が述べられており,本法が優位な点として,空間分解能やコストが挙げられているが,やはり濃度分解能に劣る点は致命的で,早晩X線CTに道を譲ることは明らかであった(図12).

図11. X線廻転撮影装置の構造. 1970年に東芝から市販された [12].

図12. 腹部の横断像.臓器の輪郭は鮮明であるが,濃度分解能には乏しく,軟部臓器のコントラストは得られていない [12].

原文(許可を得て転載)

X線CTの発展

開発競争

ガンマ線源を用いたハウンスフィールドの初期実験では,画像1枚の計測に9日間,データ処理にはメインフレームコンピュータを使用して2.5時間を要し,さらにそのデータを紙テープに記録して研究室に持ち帰り,CRTに表示した[13].その後,線源はX線にかわったがそれでも計測には9時間を要した.その後,幾多の技術的革新を経て,1秒間で数百枚の画像が得られる現在に至っている.

1972年にEMI社が正式に商用機CT-1000の販売を開始し,初の最初の3台は英国内,次の2台が米国のMayo ClinicとMGHに設置された.CT-1000は頭部専用機であったが,1975年,米国Georgetown大学のRobert Ledleyは世界初の全身用スキャナ,ACTA Scanを開発してPfizer社が販売し[14],EMIもこれに続いて全身用CT-5000を発表した.世界中でCT開発競争が繰り広げられ,1976年の時点で既に十数社がCTを製造販売していた.しかしその多くは数年のうちに淘汰され,EMI社も医用機器事業から撤退するに至り,1980年代には,GE,Siemens,Philips, 東芝(現 キャノン),日立(現 富士フィルムヘルスケア),島津の6社となった(その後島津が撤退,現在は5社).

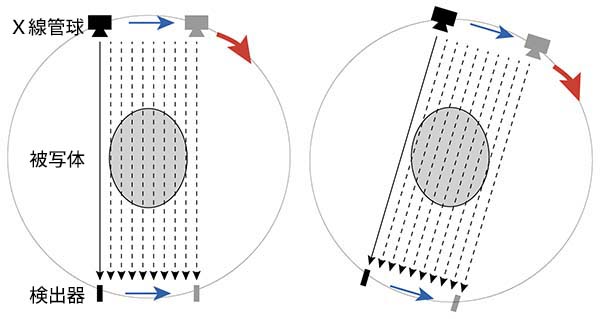

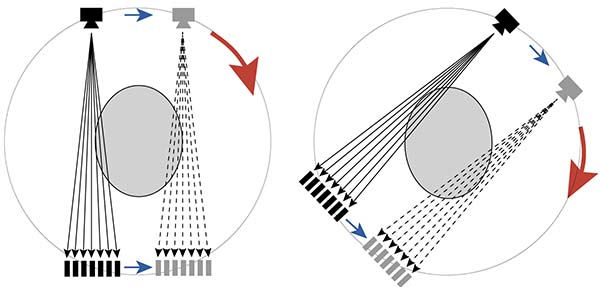

スキャン方式の変遷

X線CTの初期発展は,しばしばスキャン方式(スキャンジオメトリー)によって第1世代~第5世代に分けて論じられる(→関連事項)[15,16].最初期の第1世代CTは,ペンシルビームによるTranslate-Rotate方式で,撮影時間4.5分,画素数は80x80であった.第2世代CTは,ファンビームによるTranslate-Rotate方式で,撮影時間は1~2分に短縮した.第3世代CTは,1975年にGE社が開発したRotate-Rotate方式で,画素数512x512の断層像が10秒以下で得られた(図13).その後,様々なX線技術の改良に伴って効率良くデータが収集できるようになると同時に,コンピュータ処理能力の著しい向上により,検査時間は飛躍的に短縮し,分解能も向上した.1980年代後半に,連続回転CTの技術が開発された[15].それまでのCTはX線管球や検出器の回転とともに電源ケーブル,信号ケーブルなどの電線も同時に回転させる必要があることから一方向に連続回転させることは不可能であった.いわば「紐付き」で,このため1回転毎に回転方向を左右反転させる必要があり,これが撮影時間短縮の足枷となっていた.1方向への連続回転を可能としたのは新たに採用されたスリップリング機構*で,回転する摺動子により電気的接触を保つことによりケーブルの軛から解放され,連続回転照射が可能となった.この方式のCTとして1985年に東芝(TCT-900S),1988年にSiemens(Somatomスリップリング機構 Plus)が上市された.東芝TCT-900Sは,これを利用して,検出器を全周に固定し,管球のみを連続回転させる第4世代CTであった.この方式は技術的に問題が多く,後継機は登場しなかったが,ここで開発された連続回転技術は,次のヘリカルCT発展の素地として重要な役割を果たした.

* スリップリングの技術は,1950年代からレーダーなどに使用されており,1975年にはVarian社,Artronix社などのCTで既に採用されていたが,ほとんど普及していなかった.

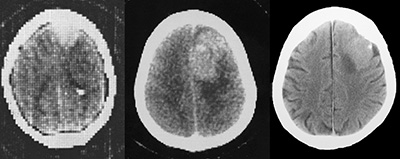

図13. CTの世代による画質の進歩.

いずれも前頭葉髄膜腫の症例.(左)1973年,第1世代CT(EMI)[4].(中)1980年,第2世代CT(EMI 1010)[5].(右) 1990年,第3世代CT (GE CT/T 8800)[5].着実な画質の進歩がわかる.

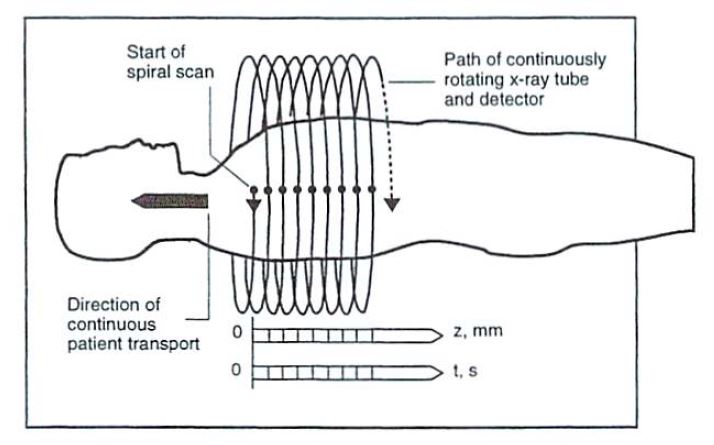

ヘリカルCT

CTの技術は着実な進歩を遂げたが,その発展の歴史で最も大きな飛躍は,1990年初頭のヘリカルCTの登場である.この技術的背景には,前述のように1980年代後半に実用化された連続回転CTの開発があった.この技術をもとに,連続回転する管球から連続的にX線を照射しながら同時に寝台を定速で移動するヘリカルCTが開発された.管球は移動する被写体の回りにらせん状の軌跡を描き,通常の再構成方法ではアーチファクトが発生するため,体軸方向のデータ補間を行なう画像再構成アルゴリズムが必要となるが,この時代のコンピュータはこれに応えるだけ処理能力を備えていた.

このヘリカルCTの初報は,1989年,ドイツSiemens社のKalenderらの北米放射線学会(RSNA)での発表で(→原著論文),以後急速に普及して標準的な撮影法となった.スキャンジオメトリーは第3世代方式が採用された(図10,図11).

多列検出器型CT(MDCT)

図14. (左)従来の単列検出器型CT.(右)多列検出器型CT(MDCT).体軸方向に検出器(赤)が複数列(この図は4列)あり,1回のスキャンで同時に複数毎の断面を撮影できる.

図15. 320列多列検出器型CTによる造影冠動脈CT像.1秒以下の撮影で心臓全体を撮影できる.

さらに1990年代後半に,多列検出器型CT(multi-detector row CT, MDCT)が登場した.従来,X線検出器はガントリー内面に弧状に1列に配置されていたが,これを複数列にすることにより,同時に複数枚の断面を撮影でき,撮影時間もそれに応じて短縮する( 図14)*.1998年のRSNAで,GE社,Siemens社が,翌年に東芝社が4列MDCTを発表し,その後各社が競って8列,16列,32列,64列と検出器数を増加させた.またMDCTをヘリカル技術と組み合わせることにより,広範囲にわたる等方向性のボリュームデータを短時間に得ることができるようになった.さらに2007年,東芝は320列装置によりヘリカル撮影を行うことなく1回転,1秒以下で16cm幅の撮影が可能な面検出器型CT(area detector CT, ADCT)を開発し,これにより心臓の動態CTは大きく進歩した(図15).

1990年代前半,任意の断面が得られるMRIの発展に伴い,水平断しか撮影できないCTはその後塵を拝する状況にあった.しかし,ヘリカルCT,MDCTの登場は,短時間,呼吸停止下でボリュームデータを取得して任意方向の3次元画像の再構成を可能とし,CTによってMRIに匹敵あるいはこれを凌ぐ診断情報が得られるようになり,その診断的意義があらめて確立され,現在に至っている.

* 検出器列を複数にして撮影時間を短縮するというアイデアは,ある意味誰もが思いつくことで,実際のところ最初期のEMI社のCTは2列の検出器を備えていたが,その後はすべて1列となった.多列検出器では列数分の大量のデータを処理する必要があるだけでなく,体軸方向にも扇型に広がりをもつX線が検出器に角度(コーン角)をもって入射するためその補正も必要となり,その実用化にはコンピュータ処理速度の向上を待つ必要があった.MDCTは特定の発明者がいたわけではなく,各社からほぼ同時に製品が発表されたが,その背景にある要因の一つとして,この時期にようやくこれを可能とするだけのコンピュータ処理能力が備わったことが挙げられる.

コーンビームCT (CBCT)

図16. (左)コーンビームCT.通常のCTに比べて小型で診察室にも容易に設置できる[38].(右)下顎大臼歯.通常のCTとくらべて高空間分解能で金属の影響を受けにくい[5].

MDCTとほぼ同時期に,コーンビームCT (cone beam CT, CBCT)が実用に供された.コーンビームCTは,主に歯科用に利用される小型のCTで,1998年にイタリアの医師Piero Mozzo (1950-),1999年に日本大学歯学部の新井嘉則(1959-)*により,それぞれ独立に発明された[35,36].4cm程度に小さく絞った円錐ないし四角錐のX線束を被写体周囲に回転することによりボリュームデータを取得して,断層像を得る(図17).受光装置は,当初は光電子増倍管(Image Intensifier, I.I.)であったが,その後平面検出器(FPD)が使用されるようになった.

図17. (左)通常のCT.弧状のX線束(fan basm)を回転させて撮影する.(右)CBCT.円錐状のX線(cone beam)を回転させてさせて撮影する.

通常のCTとくらべてきわめて小型で,一般の診察室内に容易にも設置することができ(図16),空間分解能が高く,金属アーチファクトの影響を受けにくく,また被曝線量も小さいことから,歯科領域では従来のパノラマ撮影にかわって急速に普及した.CBCTは体軸方向の空間分解能に優れることから,歯科のほか耳鼻科領域でも側頭骨,顎骨などの診断に利用されている.一方で,軟部のコントラストには劣ることから,これを改良することにより全身用装置の研究も進められたが,MDCTの登場により実用機は開発されることなく終わった.

*CBCTの理論は,新潟大学歯学部の豊福不可依らが1986年から基礎研究を発表していたが,実用化には多くの技術的困難があった.新井嘉則らはこれらの問題を解決して実機を製作し,1997年の日本歯科放射線学会地方会で初報した.その後,モリタ製作所が製品化し,2000年に商品名3DXとして発売された[37].

原著論文

図18. データ収集の原理の説明図

【要旨】ヘリカルCTの初報である.著者のKalenderは独Siemens社の技術者.1987年に発表(1988年発売)された連続回転スキャナ Somatom Plus にステップモーターによる寝台移動メカニズムを追加して連続移動可能としてボリュームスキャンを行ない,体軸方向の補間アルゴリズムで画像処理を行なうことにより,被写体を動かしながら鮮明なCT像を撮影することに成功した(図18).装置の性能は,250mA/5秒~170mA/12秒,1秒間に12スライス撮影可能で,寝台移動速度は0.1~11.0mm/秒であった.ファントム実験では,移動速度を再構成断面厚と等しくした場合,実効スライス厚は1.3倍となった.スイスのベルン大学で臨床例を撮影し,肺の小結節病変,肝の多発転移の症例を供覧している.

【解説】本稿でも触れられている通り,管球の連続回転下に被写体を移動しながら撮影するというアイデア自体は新しいものではなく,既にCT登場以前の1969年,"X-ray helical scanning"の米国特許[17]があり,1993年にも米国の研究者が "helical scan"の補間法を論じている[18].また前提となる連続回転撮影についても,1975年にVarian社が発売したCTはスリップリング機構を備え,連続回転撮影による心臓CTの撮影が可能であった.しかしこれらの技術が組み合わさって,現在のようなヘリカルCTの先鞭となったのは,Siemens社のKalenderらによる1989年の北米放射線学会(RSNA)での発表,ならびにその翌年に発表された本稿であった*.

*ヘリカルCTの初報はこのKalenderらの論文であるが,日本の東芝技術陣は1982年にヘリカルCTの特許を国内外で取得しており,1988年から 片田和廣(藤田保健衛生大学)らととも研究開発を進め,Kalenderらとほぼ同時期にこれを完成,1990年11月に世界に先駆けて商用機を発売している.Kalenderもその後の総説で,日本の開発動向について言及している[19].この辺りの経緯については日本の開発陣の回顧録に詳しい[20-22].

関連事項

CTの世代

CT技術は,X線管球,検出器,コンピュータ,画像再構成アルゴリズムなど様々な要素から成るが,X線管球と検出器の関係を示すスキャンジオメトリー(scanning geometry)が重要な位置を占め,その発展を「世代」(generation)に分ける記載が一般的である[15,16].ただし,第1世代から第3世代までは,技術的な「進歩」の段階を踏むものであるが,第4世代,第5世代は特殊な枝道的な方式で,現在のCTは基本的に第3世代の延長にあるといえる.

図19a. 第1世代.ペンシルビームを照射する管球と対向する検出器が平行移動 (青→)と回転移動(赤→)を繰り返す.

第1世代 (Translate-Rotate方式 - Pencil beam)

細いX線束(ペンシルビーム)とこれに対向する検出器が組となり,平行移動(translation)した後,回転移動(rotation)することを繰り返す(図19a).Hounsfieldの初報では,平行移動を160回,回転移動は1°毎に180回繰り返している.撮影時間は1枚あたり約5分を要した.

図19b. 第2世代.小角度のファンビームと複数(8~30個)の検出器が,平行移動[(青→)と回転移動(赤→)を繰り返す.

第2世代 (Translate-Rotate方式 - Narrow beam)

平行運動と回転運動を組合わせる点では第1世代と同じであるが,ペンシルビームにかわって扇型のX線束(ファンビーム)を照射する(図19b).現在のような大角度ではなく3~15° (narrow fan beam)で,対向する検出器の数も8~30個程度であったが,平行移動による収集データ数が増えた分,回転角度を大きくすることが可能で,撮影時間は大幅に短縮した.1974年にEMI社が導入し,日本で初期に活躍したEMI-1010,東芝TCT-30もこの方式であった.撮影時間は1枚あたり20~120秒であった.

図19c. 第3世代.大角度のファンビームと弧状に配列した多数(数百個)の検出器が対向して,同時に回転(赤→)する.

第3世代 (Rotate-Rotate方式)

平行運動を排し,回転運動だけでデータを収集する.撮影範囲全体をカバーする幅広いファンビームを使用し,これに対向する円弧状に配置された多数(数百個)の検出器を同時に回転する(図19c).撮影時間は1~10秒.1975年にGE社が初めて搭載して以来,現在に至るまで最も基本的な方式であるが,当初は多くの検出器の感度のわずかなばらつきに起因するリングアーチファクトの解決に時間がかかり,このためEMI社は第2世代方式に固執して開発に遅れをとったとも言われる.当初は1回転毎に回転方向を反転する方式であったが,1990年以降はスリップリング機構が採用され,連続回転が可能となった.

その後,1990年にヘリカルCT,1998年には多列検出器型CT(MDCT)が登場して現在に至っているが,スキャンジオメトリーの点では,第3世代の方式が踏襲されている.

図19d. 第4世代.(左)Stationary-Rotate方式.検出器はリング全周に固定されており,管球のみ回転する(赤→) (右)Nutate-Rotate方式. 管球が検出器リング外にあり,回転(赤→)と同時にガントリーが前後に傾きながら(青→)スキャンする

第4世代 (Stationary-Rotate方式)

全周に配置された検出器を固定し,ファンビームを照射する管球のみ回転運動を行なう(図19d).可動部分が少ない利点があるが,管球を検出器リングの内側に置く必要があるため,リングが大きく装置が大型となり,管球と被写体の距離が近いために必要検出器数が多くなる問題があった.そこで管球を検出器リングの外に置き,回転と同時にガントリーを前後方向に傾けながらX線束がリングに邪魔されないようにスキャンするNutate-Rotate方式が考案された.これを採用した実機は東芝のTCT-900Sのみであった.画期的ではあったが,構造が複雑で故障が多く,後継機に採用されることはなかった.ジオメトリーとしては成功しなかったものの,ここで培われた管球の連続回転技術は,ヘリカルCT発展の素地となった.

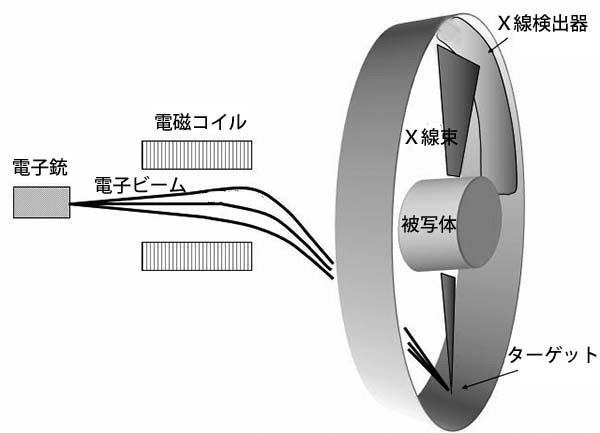

図19e. 第5世代.X線管球を使わず,電子銃から放出される電子ビームをターゲットにあててX線を発生させる.

第5世代 (電子ビーム方式)

ガントリー内にX線管球と検出器を対向して設置する従来の方式とは全く異なり,電子銃で発生した電子ビームを偏向コイルで制御してターゲットリングに照射することによりX線を発生する(図19e).1986年にImatron社から発売された.

機械的な可動部分が無く,1枚あたり0.05秒でスキャンできることから「超高速CT」として 主に心臓検査の適応に期待されたが,高価,大型なため一部の循環器疾患専門施設での稼働にとどまった.

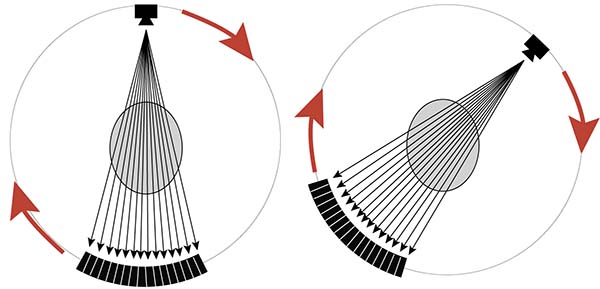

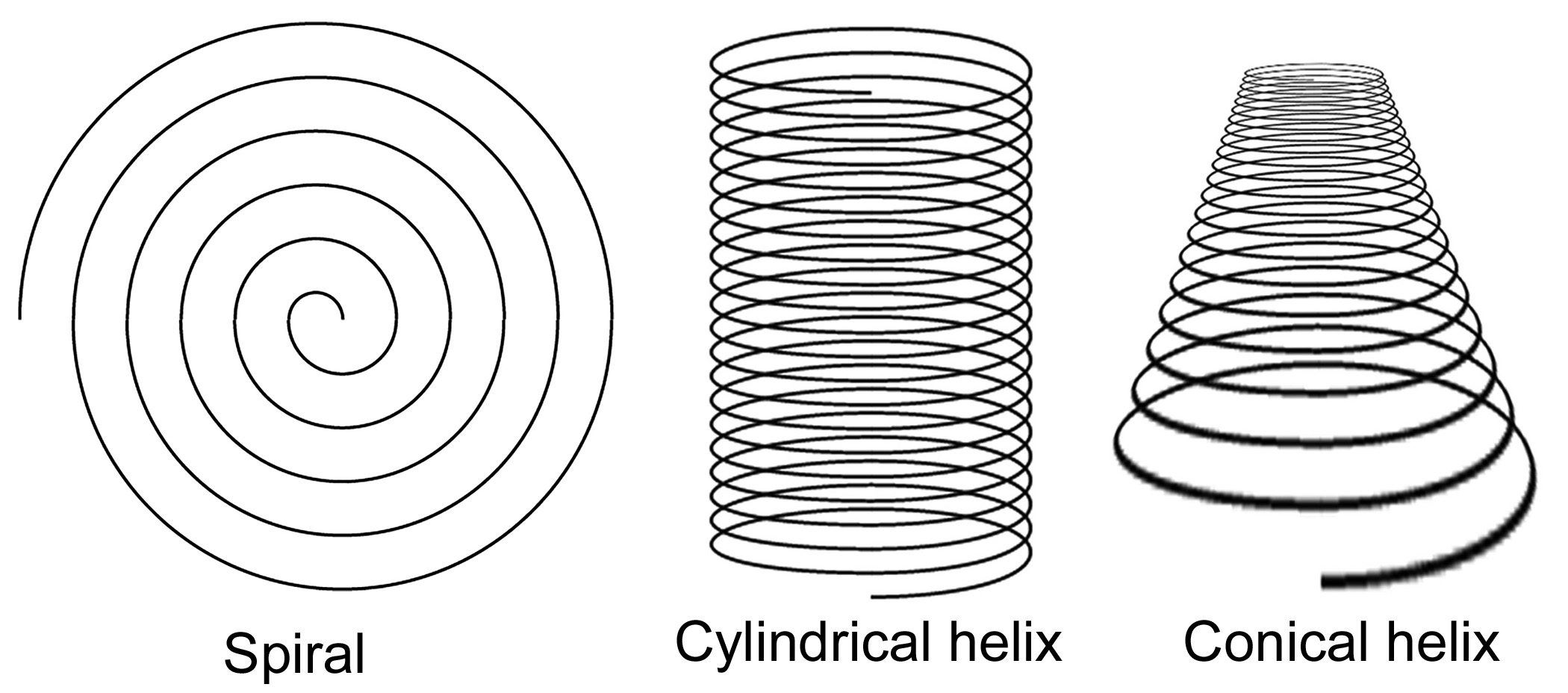

Helical か Spiralか*

図20. 数学的に,Spiralは2次元,Helixは3次元的な概念で,らせんCTの軌道は Cylindrical helixに相当する.

管球がらせん軌道を描くCTの呼称には,helical CT,spiral CTがあり同義に用いられている.日本では,初めてこの方式を世界に先駆けて普及させた東芝社(現キャノンメディカル社)が helicalと称して以来こちらが一般的であるが,世界的にはspiralの方が多い傾向がある.Kalenderの初報は spiral CTとしているが,冒頭の要約の中には helical が1回だけ登場し,本文中には spiral or helical geometry の記載があり,あまり使い分けを意識していないようにみえる.

その後,AJR誌のLetter to the Editor欄上で,spiral, helical,いずれが適切かという問題について投稿が繰り返され,最終的にhelicalが適切という結論に達している[23,24].その根拠は,数学用語としてのspiralは2次元的な平面上の曲線であり,helicalは3次元的な円柱あるいは円錐状の曲線を指す言葉である,というものである.円柱状の渦巻きをcylindrical helix, 円錐状の渦巻きをconical helixと呼び,ヘリカルCTの軌跡はまさに前者に相当する(図20).これを踏まえて,AJR編集部は「今後はhelicalを採用する」と記載しており,その後同誌の掲載論文は概ねhelicalに統一されている.

一方,生みの親である当のKalenderはRadiology誌に,「自分は英語のnative speakerではないのでいずれを使うべきか迷うところで,helicalの方が正確かもしれないが,spiralの方が分かりやすい(understandable)と思う.自分は当初の論文で使ったspiralを今後も使い続けるが,決して一方が正しく,一方が誤りというものではない」という意見を寄せている[25].これに対してRadiology誌編集部は「確かにその通りなのでいずれも認める」とコメントしており,その後も同誌ではhelical, spiralが混在している.

* 本稿の内容は,百島祐貴「画像診断のトリビア」(中外医学社,2012)より抜粋,一部改変.

画像の左右表示*

図21. CT黎明期の画像表示は,現在とは逆で,画像の右が患者の右でであった[29]..

図22.現在のような画像の右が患者の左となる表示は,Radiology誌では1976年5月号が初出である[30].

軸位断CT画像の表示は,画像の右が患者の左となるように表示するのが原則である.これは医者が患者に正対して診察する場合,患者の左右と画像の左右が一致し,胸部,腹部などX線写真正面像の左右とも一致するという意味で,自然な表示法といえる.しかしCT黎明期の画像表示はこれとは逆で,画像の右が患者の右であった.Hounsfieldの初報がそのように表示されており,以後EMI社のスキャナはこれを踏襲したものであるが,この論文にもその理由については明記されていない.しかし初期のCT装置は頭部専用で,脳神経外科医が手術する際,仰臥位とした患者の頭頂部から見下ろすような位置に立つことが多いことから,この表示は自然なものであったと思われる.また脳の軸位断は左右対称であることもあって,左右の表示法はあまり問題にならなかったようであるが,全身用CT登場後もしばらくはこの「右が右」の表示法が引き継がれていた(図21).

Radiology誌の場合,現在のような「右が左」の表示法が初めて登場したのは1976年5月号で(図22),ここに掲載された論文のひとつ[30]には,「足を先頭にしてポジショニングする(胸腹部撮影の標準的な)方法では,下から見上げるように表示される.すなわち,仰臥位の患者の右側が画像の左側に表示され,これは通常のX線写真の慣用に一致する.これによって他の検査との比較が容易となり,米国超音波学会の勧告にも一致する.頭部から装置に入る(頭頸部撮影の標準的な)方法では,上から見下ろすように表示され,これはEMI社の頭部専用機と同様な方法である 」と記されている.また,同じ号に併載されている別の論文[31]では,「腹部CTは患者の左側が画面の右側になるように表示している.この向きが良いのか,あるいは逆向きが良いのか,現在検討中である」との記述があり,まだ模索段階であったことがうかがわれるが,これ以降の体部CTはいずれも「右が左」に統一されている.同誌1976年10月号では,頭部CTも「右が左」となった.これは,1976年にプエルトリコで開催された国際シンポジウム[39]で画像表示法が議論されて「右が左」が採用され[40],同年AJR誌7月号のEditorial[41]で,AJR誌,Radiology誌の編集者が連名でこれを支持し,投稿論文もこれに沿うことを推奨した結果である[42].

図23. MRI黎明期(1980年)の矢状断画像現在と異なり右向きに表示されている[32].

ちなみに1980年代,MRIの時代になり,冠状断,矢状断が一般化したが,冠状断の表示法は,「患者の左右と画像の左右を一致させる」という原則から,軸位断と同じく「右が左」とすることに特に問題はなかった.しかし矢状断については,多少の混乱があった.現在,矢状断は左向き(患者の顔面が画像の左を向いた状態)で表示するのが原則であるが,当初は逆の表示もしばしば見られた(図23).しかしほどなくして左向きが原則となった.その理由は,解剖学アトラスなど過去の文献の慣用によるとされており,確たる根拠はないようである[43].

人間が人物の横顔を描く場合,左向きに描くことが多く,また動物や乗り物の絵も先端部分が左側に描かれることが多いという.その理由として,人は物をみるとき視線を左から右に動かす癖がある,右利きの場合左から右に書く方が書きやすいなどの理由が挙げられている[33,34].矢状断画像の表示法が左向きに定着した背景には,このような心理的な理由があるのかもしれない.

* 本稿の内容は,百島祐貴「画像診断のトリビア」(中外医学社,2012)より抜粋,一部改変.

出典

- 1. Isherwood I. In Memoriam: Sir Godfrey Hounsfield. Radiology 234:975-6,2005

- 2. Hounsfield GN. Computerized transverse axial scanning (tomography): Part 1. Description of system. British Journal of Radiology. 46:1016-22,1973

- 3. GE Health Care Japan 提供

- 4. Ambrose J. Computerized transverse axial scanning (tomography): Part 2. Clinical application. British Journal of Radiology. 46:1023-47,1973

- 5. 慶應義塾大学病院症例

- 6. Broad WJ. Riddle of the nobel prize. Science 1980;207:37-8

- 7. Watson W. Improvement in or relating to X-ray apparatus. UK patent 480459,1936-8

- 8. Vallebona A. Axial transverse laminography. Radiology 55:271-3,1950

- 9. Gebauer A, Wachsmann F. Geometrische Betrachtungen und technische Fragen zur Herstellung transversaler (horzontaler) Körperschichtaufnahmen. Röntgen-Blätter 2:215-29,1949

- 10. Kuhl DE, Hale J, Eaton WL. Transmission scanning: A useful adjunct to conventional emission scanning for arcurately keying isotope deposition to radiolgraphic anatomy. Radiology. 87:278-84,1966

- 11. 松田忠義.回転横断撮影の研究開発.日本画像医療システム工業会(JIRA)医用画像電子博物館

- 12. Takahashi S. An atlas of axial transverse tomography and its clinical application. (Springer, Berlin, 1969)

- 13. Hounsfield GN. Computed Medical Imaging. Nobel Lecture, December 8, 1979

- 14. Ledley RS, Wilson JB, Golab T, et al. The ACTA-scanner: The whole body computerized transaxial tomograph. Comput Biol Med. 4:145-55,1974

- 15. Goldman LW. Principles of CT and CT technology. J Nucl Med Tech 35:115-28,2007

- 16. 平尾芳樹. 医療用X線CT技術の系統化調査報告.国立科学博物館技術の系統化調査報告. 12, 2008

- 17. USP 3432657

- 18. Bresler Y, Skrabacz C. Optimal interpolation in helical scan 3D computerized tomography. International Conference on Acoustics,Speech,and Signal Processing. 1472-75,1989

- 19. Kalender WA. Engelke K, Schaller S. Spiral CT: Medical use and potential industrial applications. SPIE 3149:188-202,1997

- 20. 森一生. ヘリカルCTの開発経緯,価値,今後の展望. 循環器専門医 7:17-45,1999

- 21. 平尾芳樹. TCT-900Sとヘリカルスキャン. 日本画像医療システム工業会(JIRA) 医用画像電子博物館

- 22. 片田和廣. X線CTの発明から今日まで.臨床画像 29:754-762,2013

- 23. Towers MJ. Spiral or helical CT? (letter) Am J Roentgenol 151:901,1993

- 24. Bahn MM. Helical versus spiral CT (letter). Am J Roentgenol 164:508,1995

- 25. Kalender WA. Spiral or helical CT: Right or wrong? Radiology 193:583,1994

- 26. 岡田光治. X線CTの先駆者 高橋信次.(医療科学社, 2003)

- 27. 森田皓三. 高橋信次教授の「廻転撮影法」ー教授がノーベル賞を逸した原因を探る! 日本画像医療システム工業会(JIRA)医用電子博物館

- 28. Maizlin ZV, Vos PM. Do we really need to thank the Beatles for the financing of the development of the computed tomography scanner? J Comput Assist Tomogr 35:161-4,2012

- 29. Haaga JR, Alfidi RJ. Precise biopsy localization by computed tomography. Radiology 118:603-7,1976

- 30. Sagel S, Stanley RJ, Evens RG. Early clinical experience with motionless whole-body computed tomography. Radiology 119:321-30,1976

- 31. Stephens DH, Hattery RR, Sheedy II PF. Computed tomography of the abdomen. Early experience with the EMI body scanner. Radiology 119:331-5,1976

- 32. Hawkes RC, Holland GN, Moore WS, et al. Nuclear magnetic resonance (NMR) tomography of the brain: A preliminary clinical assessment with demonstration of pathology. J Comput Assist Tomogr 4:577-86,1980

- 33. 中森義宗 他.美術における右と左(増補).中央大学出版部, 1992

- 34. 小沢康甫. 暮しの中の左右学. 東京堂出版, 2009

- 35. Mozzo P, Proccacci A et al. A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-beam technique:preliminary results. Eur Radiol 8:1558-64,1998

- 36. Arai Y, Tammisalo E, Iwai K, et al. Development of a compact computed tomographic apparatus for dental use. Dentomaxillofac Radiol. 28:245-8,1999

- 37. 小林馨. 歯科用コーンビームCTの開発の歴史と特性. 日本歯科理工学会誌 32;445-8,2013

- 38. CC-BY-SA-4.0.

- 39. International Symposium and Course on Computerized Tomography, San Juan, Puerto Rico, April 5-9, 1976

- 40. 金子昌生. CTの出現と放射線医学における今後の役割. 臨床放射線 21:1029-35,1976

- 41. Figley MM, Eyler WR. Editorial: Orientation of CT images. Am J Roentgenol. 127:199,1976

- 42. 西村哲夫. CTの横断像が下から見た表示に決まるまで. 放射線科同門会会誌(浜松医科大学, 2021年度). 3:13-14,2022

- 43. Axel L. Editorial: Orientation of MR images. J Comput Assist Tomogr 8:185-6,1984