- 軍事医学と放射線

- 第1次エチオピア戦争

- ギリシア-トルコ戦争

- 原著論文

- 1899 ギリシア-トルコ戦争(イギリス軍の報告)

- 1897 ギリシア-トルコ戦争(ドイツ軍の報告)

- ティラフ戦争

- 原著論文

- 1898 ティラフ戦争

- マフディー戦争

- 原著論文

- 1899 マフディー戦争

- ボーア戦争

- 原著論文

- 1901 ボーア戦争

- 1902 ボーア戦争

- 米西戦争

- 日本陸軍とX線装置

- 関連文献

- 1906 日露戦争時の日本陸軍のX線装置

- 第一次世界大戦

- 関連事項

- マリー・キュリーの活躍

- 世界初の女性放射線科医ストーニーの活躍

- 関連文献

- 1919 アメリカ軍の車載X線装置

- 第二次世界大戦とそれ以後

- 原著論文

- 1941,1942 第二次世界大戦

軍事医学と放射線

第1次エチオピア戦争

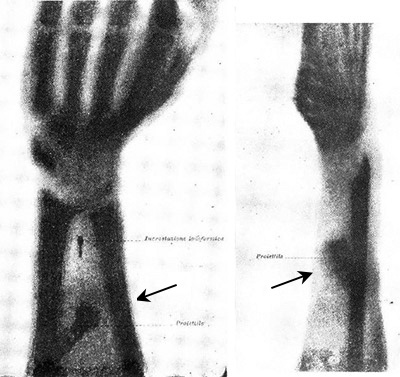

図1.ライフル銃弾で左前腕を負傷.外科的に治療したが銃弾は発見できず閉創.後日のX線検査で銃弾を確認(→),摘出に成功した.遠位部の小陰影は,外科治療時に置いたヨードホルムガーゼ[1].

X線が発見されてからまだ半年も経たない1896年5月,第1次エチオピア戦争*から海路帰還したイタリア戦傷兵のうち2名をナポリの病院で,軍医Giuseppe AlvaroがX線を使用して,従来の方法では発見できなかった銃弾の発見,摘出に成功した(図1)[1].これは,受傷2ヵ月後に本国の病院で行なわれたもので,戦地での撮影ではないが,戦傷の診断・治療に初めてX線が利用された例とされる.

*第1次エチオピア戦争:19世紀後半,ヨーロッパ列強によるアフリカの植民地化が進む中,イタリアはエリトリア,ソマリアに続いてエチオピア侵略を図って1893年に侵入を開始,当初は優勢であったが,1896年3月1日のアワドの戦いで大敗を喫して失敗に終わった.当時のヨーロッパでのエチオピア地方の呼称からアビシニア戦争とも言う.1935年,イタリアは再侵略を図って第2次エチオピア戦争に勝利し,1941年までエチオピアを支配した.

ギリシア-トルコ戦争

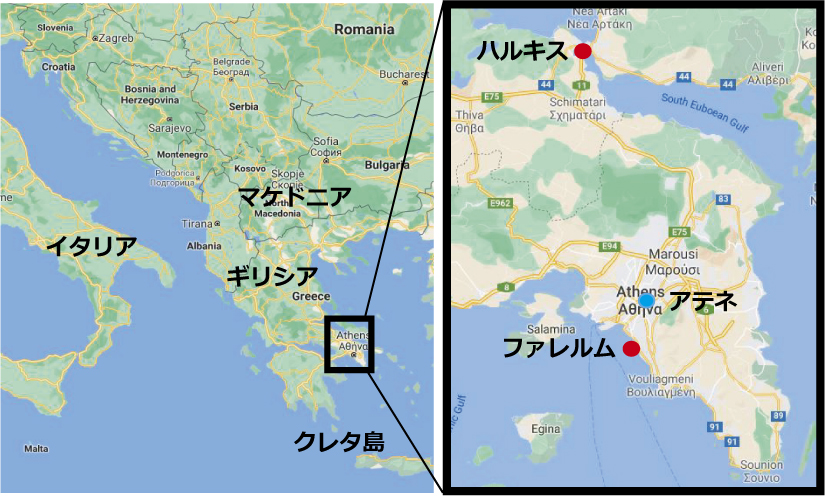

図2.イギリス軍は,アテネの港町Phalerum(ファレルム)と,北方約60kmのChalcis(ハルキス)の仮設病院で診療にあたり,X線撮影は前者で行なった.

実際に戦場でX線が活躍した初めての例は,翌1896~7年のギリシア-トルコ戦争*である.この戦争ではギリシアを支援したイギリス軍,トルコを支援したドイツ軍それぞれが,前線でのX線利用に関する記録を残している.

1897年,イギリスの新聞社Daily Chronicle紙が赤十字の協力のもと,外科医Francis C. Abbott率いる医療チームをギリシアに派遣し,アテネ近郊で6週間にわたって診療にあたった(図2).計114名を治療し,その約半数にX線撮影が行なわれた.器材の重量,脆弱性などの困難から,前線でのX線検査は現実的ではなく,ある程度離れた後方病院で行なうべきであるとしている[→原著論文].

ドイツ側では,赤十字が派遣したHermann Küttnerが,コンスタンチノープル(現イスタンブール)の病院で傷病兵のX線撮影を行ない,骨折の診断,銃弾の局在同定,神経麻痺の原因が脊椎損傷によるか否かの鑑別などに有用であるとする一方,やはり装置が大型であることから前線ではなく後方施設で使用するべきとしている点で,イギリスの報告と一致している[→原著論文].

イギリス,ドイツ,いずれにとっても最大の問題は電源の確保で,イギリスは沖合に停泊する戦艦で蓄電池を充電して使用し,ドイツは病院の照明用電源を流用した.

*ギリシア-トルコ戦争(1896-7):1830年,ギリシアはオスマントルコから独立したが,その後も両者は常に敵対していた.ギリシア本土への併合をめざすクレタ島のギリシア系住民のたび重なる反乱を支援して,1896年にギリシアが軍を派遣した.ヨーロッパ列強がこれに反対したため,1897年4月,ギリシアはマケドニアのトルコ軍を攻撃したが敗北,英仏独露墺伊の6ヶ国が介入して5月休戦が成立したが,多額の賠償金を要求された.

原著論文

《1899-ギリシア-トルコ戦争(イギリス軍の報告)》

図3.前腕から入射した弾丸が,橈骨を破壊して手に残存している.

【要旨・解説】1896年,バルカン半島で発生したギリシア-トルコ戦争は,ギリシアを支援したイギリス軍,トルコを支援したドイツ軍それぞれにおいて,X線撮影が戦地で利用された史上初の戦争である.本稿はイギリス軍の外科軍医による報告である.実際にX線装置が設置されたのは1897年6月で,主に銃創の診断,治療について述べられているが,紙面の半分以上がX線検査の方法,所見に当てられている.計114例を治療しており,X線を撮影した例数が明記されていないが,数十例以上は撮影されているようである(図3).

X線撮影の問題点として,器材の重量,電源の確保,硫酸の危険性,管球や乾板の破損,給水や暗室の確保,長時間労働が挙げられている.加えて,現地ではX線は悪魔の仕業と思われ,常に胸の前で十字を切る動作をするので撮影が難しかったという苦労も述べられている.これらの理由で最前線でX線検査を行なうことは事実上不可能であり,撮影したとしても時期尚早,不十分な手術を促すだけであり,少し離れた後方病院で行なうべきであるとしている.電源の確保は,停泊している戦艦で二次電池を充電した.X線管球は3本を用意し,ガラス乾板は使わず,透視と陽画紙への焼き付けを使用した.

X線撮影は体内の銃弾の有無,局在,骨折の診断に有用で,直交する2方向の撮影が必要である.新型の銃弾(モーゼル弾)は,従来のマルティニ弾よりも小径,高速で,貫通して体内に残存しない場合も多い.撮影時間は,手や上腕でも数分,胸部や大腿では20~30分以上で,供覧されている写真は,一部印刷の状態が悪いものもあるが,治療には十分と思われる画質が得られている.

《1897-ギリシア-トルコ戦争(ドイツ軍の報告)》

Erfahrungen im Griechisch-Türkischen Krieg 1897

図4.脛骨骨間骨折.銃弾が多数の弾片に分裂して遺残している.

【要旨・解説】ギリシア-トルコ戦争に参加したドイツ軍の軍医による報告である.コンスタンチノープルの1000床の後方病院での3ヵ月にわたって活動した.電源には,一次電池も用意したが急速に消耗するため,蓄電池が必要であり,後方病院では照明用電源に接続して充電できる.

透視室をかねた充分な広さの暗室を用意することが推奨される.高温のため,患者の汗や化膿創の滲出液による写真乾板の損傷を防ぐために,乾板は防水紙やゴム製の袋に入れることが必要である.

X線撮影よりもX線透視を利用する機会がはるかに多かった.遺残銃弾の位置,骨折の性状などを観察してそのまま手術できる利点がある.感染銃創では触診が難しいが,X線透視により骨折の有無を知ることができる.写真乾板を節約する必要があり,透視で興味症例と考えられる骨折のみを撮影した.

ギリシア軍はすべて旧式の鉛弾,トルコ軍も1師団をのぞいて鉛弾であった.脊髄損傷では,圧迫が骨片によるものか,弾片によるものかを知ることができた.X線検査は骨損傷で最も多く行われ,破砕腔の状態,骨膜との関係,腐骨の鑑別などに有用であった.具体的な検査症例数については記載がないが,遺残銃弾15例,神経損傷6例,銃創骨折20例について,症状とX線所見を詳述している(図4).

今後の展望として,戦陣外科にとってX線は不可欠なものであるが,最も活躍するのは最前線の野戦病院ではなく,後方病院であると結論している.

前掲のイギリス軍医Abbottの報告と比較すると,X線の有用性を高く評価していること,特に透視が重要であること,しかし野戦病院ではなく後方病院で活用するべきであるという点で一致している.具体的な面でやや異なるのは,X線撮影に際してAbbottらは紙焼きを推奨しているが,KüttnerはX線乾板を使用している点である.電源についても,二次電池の利用を推奨している点は同じであるが,前線に近い病院で活動したAbbottらは軍港に停泊する軍艦の電源で充電しているが,本土コンスタンチノープルのKüttnerは既設病院の照明電源を使っている.

ティラフ戦争

図5.アフガニスタンとインド(現パキスタン)国境のカイバル峠.ラワルピンディから約100kmの距離を人力で資材を運んだ.

ほぼ同時期,1897年,インドのアフガニスタン国境でのティラフ戦争*では,戦場となったティラフ(カイバル峠)は交通の便が悪く,約100km後方のラワルピンディの病院まで戦傷者を搬送することが難しかったため,最前線でX線撮影が行なわれた(図5).外科軍医のWalter C. Beevorは私財でX線装置を購入し,現地住民を雇って竹竿に梱包をくくりつけて悪路を前線まで運搬し,約200例のX線撮影を行なった.

電源は,一次電池も使用したが化学薬品の運搬や扱いが難しく,手回し発電機で電池を充電する方法がベストであるとしている.さまざまな悪条件にもかかわらず,銃弾の局在診断,外傷の診断にX線は大いに威力を発揮し,今後は後方病院のみならず前線病院にもX線装置は必須であると結論している[→原著論文].

*ティラフ戦争(Tirah campaign)(1897ー8).インド(現パキスタン)とアフガニスタンを結ぶ要衝の地,カイバル峠(Khyber pass)をイギリス軍の傭兵として警備していたトルコ人が,1897年6月にイギリスのギリシア支援への不満から叛逆して峠を占拠,これに対してインド駐在イギリス軍が出兵,鎮圧した.

原著論文

《1898-ティラフ戦争》

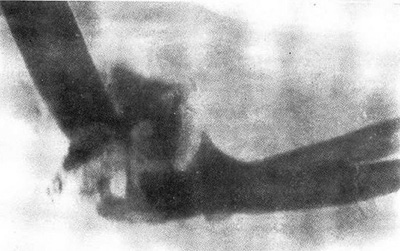

図6.肘関節の弾丸.触診でも触れず,X線撮影で初めて診断できた.

【要旨・解説】ティラフ戦争に際して,インドのカイバル峠の最前線でX線撮影を行なった経験を,帰国後に報告した講演会の記録.前半では銃創15症例について,臨床所見とX線所見を提示しているが(図6),聴衆には一般人も含まれているようで,医学用語をあまり使わずに平易な言葉を使用している.銃弾が予想外の位置に見つかることが多く,銃弾は体内で骨などにあたって破断,変形することが多い.

後半では,戦地での撮影をめぐる様々な技術的問題について述べている.まず装置については,故障してもすぐに修理できるようなアクセスのしやすい構造が必須である.装置の運搬方法は,ラバ,ラクダ,荷車などあらゆる手段を試みた結果,人力が最も確実で,二人の人夫がかつぐ棒に荷をぶら下げて運んだ.最大の問題は電源で,強酸が必要で重い一次電池は不適で,充電池を手動発電機が充電する方法が良かった.高温多湿の条件で,配線が故障することが多く,臨機応変な修理が必要であった.前線では,迅速に診断できる蛍光板透視が重要である.写真撮影にはガラス板が最も確実で,フィルムや印画紙はあまり良くなかった.

必ずしも全ての野戦病院に1台のX線装置を備える必要はないという記述と,X線装置があれば救える命が救えないことが多々あることを考えると,後方病院だけでなく前線にもX線装置を備えることが必要であるという記述が混在しており,矛盾を感じるところがあるが,最後の会場討論では,戦場にどの程度のX線装置が必要かという点が議論されており,やはり多い方が良いという意見が多く述べられている.

本論とは関係ないが,最後の座長のコメントに,当時,ドイツ,フランスで,兵士の行軍後に頻発する足の腫れが,中足骨骨折が原因であることがX線で分かったという記載があり,いわゆる行軍骨折が早くもこの時期に診断されていた点は興味深い.

マフディー戦争

図7.ナイル川上流のアバディに病院を設け,オムドゥルマンの前線から送り込まれる負傷者を治療した.

翌1898年,スーダンでのマフディー戦争では,イギリス軍はカイロからナイル川を遡上,その後砂漠を南進してスーダンに入り,アバディ(Abadieh)に後方病院を設け,首都ハルツーム郊外マフディーの拠点オムドゥルマン (Omdurman)の前線からの負傷者を診療した.灼熱の高温と砂塵のもとで,機材の保護や,X線検査に様々な困難を伴った.

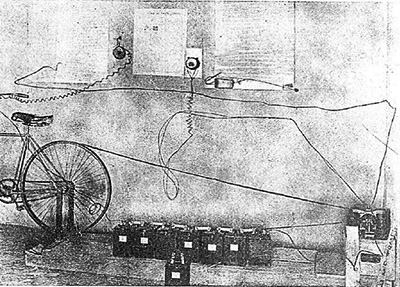

軍医 John C. Battersby少佐指揮下にX線診療が行なわれ,電源は自転車を兵士がこいで車輪につないだ発電機で電池を充電した(図8).また,炎天下でテントの遮光が不十分であったことから,透視,現像は深夜に行なったという.[→原著論文].

*マフディー戦争(1896-9):当時スーダンはエジプトのイギリス傀儡政権の支配下にあったが,1881年にマフディー(Mahdi,イスラームの救世主)を名乗るムハンマド=アフマドが立ち上がった.これに対して1896年,イギリスはKitchener将軍指揮下,2万人からなる鎮圧軍を派遣,1898年9月,オムドゥルマンの戦いで数の上では圧倒的優勢を誇るマフディー軍が近代兵器を装備したイギリス・エジプト軍に大敗,翌1899年には全滅し,スーダンは1956年の独立までイギリス植民地となった.イギリスではスーダン戦争,River Warともいう.

原著論文

《1899-マフディー戦争》

図8.自転車を使って発電機を回し,電池を充電した.

【要旨】1898年,スーダンにおけるマフディー戦争に軍医として参戦したBattersby少佐が,帰国後に英国レントゲン学会の招待に応じて行なった講演録である.

この前年にインドのティラフ戦争では,同じくイギリス軍のBeevor少佐が前線でのX線撮影に成功しているが,ティラフ戦争は山岳地帯の寒冷地であったのに対して,スーダンはナイル河畔の砂塵が舞う40℃以上の猛暑の下で,さらに悪条件であった.カイロからスーダンまでの器材運搬にあたっては,器材が高温になるのを防ぐため,梱包にフェルトの布をかぶせ,水をかけて冷やしながら運搬した.現地では,タンデム自転車の後輪に発電機をつないで電池を充電した(図8).強い日射のため遮光が難しく,現像液も高温になることから,透視やフィルム現像は夜間に行なった.

外科的に残留銃弾を診断できず,X線撮影を行なった20例について正確な診断が得られ,容易に摘出することができた.供覧されている数例のX線写真は,決して良い画質ではないが,銃弾の位置は十分知ることができる.

ボーア戦争

図9.南アフリカのレディースミスでは4ヵ月にわたる包囲戦となった.

1899年に始まった南アフリカの(第2次)ボーア戦争でもイギリス軍のX線が活躍した.特に1週間にわたるレディースミス(Ladysmith)包囲戦は,文字通り弾丸の飛び交う最前線でX線診療が行なわれた初の例であった.軍医のForbes Bruceは,マフディー戦争にも従軍して電源の重要性を痛感していたが,近くの製粉所の動力軸を使って発電機を回したという[→原著論文]. Hall-Edwardsは,プレトリア(Pretoria)とデルフォンテイン(Deelfontein)の比較的設備が整った後方病院で診療に当たったが,それでもやはり電源確保は大きな問題であった[→原著論文].

*ボーア戦争(1899-1902):1806年,イギリスは,ボーア人(17世紀にユグノー弾圧を逃れて南アフリカに入植したオランダ人の子孫)のケープ植民地を占領した.このためボーア人は北方に移動してトランスヴァール共和国,オレンジ共和国を建設したが,ここに金鉱,ダイヤモンド鉱が発見されたため,イギリスはこれを目当てに植民地支配を拡大すべく攻撃した.1880~81年の第1次ボーア戦争には惨敗したが,1899~1902年の第2次ボーア戦争に勝利,両共和国を併合した.

原著論文

《1901-ボーア戦争》

図10.病院として接収したLadysimithの市役所.時計塔に砲弾による破壊のあとが見える[2].

図11.銃創による肘関節の骨折.

【要旨】 1899年10月16日にLadysmithに進軍し,市役所を接収して野戦病院を設け,X線装置もセットアップした(図10).当初は順調だったが,敵に水道を遮断され現像フィルム洗浄用の清水が不足し,脱脂綿で拭かざるを得なかった.10月30日からは町が包囲され,病院の周囲にも砲弾が着弾する状況下での撮影であった.電源は持参した電池や鉄道会社から借用した電池を使用したが,充電する方法がないため,近くの製粉工場の製粉機の軸に発電機をつないで充電した.11月5日にはさらにIntombiに前進してここで診療を続けた.充電は,電池をLadysmithに送って製粉機で充電し,製粉工場の操業停止後は,エンジンを使って充電した.この間,約200件のX線撮影を行なった(図11).

【解説】南アフリカでイギリスとボーア軍が戦った第2次ボーア戦争(1899~1901)に参戦した軍医Bruce少尉の学会報告であるが,本人は不在で,論文を送付して代読されたものである.1899年10月11の開戦直後にLadysmithに進軍したが,敵軍に周囲を包囲され,砲弾が降り注ぐ緊迫した状況下での初のX線撮影である.最も苦労したのは電源の確保であったとして,多くの部分がこの問題に割かれている.製粉機を利用するなど苦労が語られる.最終的にはエンジンを使用しており,なぜ初めからエンジンが使えなかったのかは不明である.その後Intombiに移動し,1月以降包囲戦の終結まではそれほど仕事がなかったと書かれているが,Ladysmithが解放されたのは2月28日であり,ほぼ4ヵ月にわたって困難な状況に置かれたことになる.史料によると,Intombiの野戦病院は当初は100床であったが,最終的に1,900床まで拡大し,10,000人以上が入院治療を受けたという[2].

症例は,銃創,骨折が大部分であるが,このような困難な状況下での撮影ながら,供覧されている写真は意外に鮮明な写真で,十分診断に耐える画質が得られている.

《1902-ボーア戦争》

【要旨】従来の鉛製銃弾にかわって,小口径の鋼製銃弾が使われるようになり,銃創は小さく,死者も少なくなった.銃弾の変形も小さいが,跳弾による外傷は大きいことがある.小口径弾の外傷は,内部の損傷範囲を知ることが難しい,X線の登場により状況は大きく変化した.X線撮影を行った症例は193例で,うち65例で銃弾の局在同定を行なった.著者は独自に工夫した2枚の乾板を使用する方法を採用し,全例で成功した.遺残銃弾は腹部から足の範囲に多かった.

現地での最大の問題は電源で,輸送中の電池の液漏れや破損に苦労した.結局石油エンジンで発電機を駆動して充電する方法が最も良かった.自転車型のフライホイールを利用した発電機は,全く役に立たなかった.

現地のX線撮影に関する状況は予想以上に良好であるが,担当者が知識や経験に乏しいため,充分に活用できていない場合も多い.ロンドンの管理部門はこれを認識しておらず,今後はトレーニングを受けた,医学知識のあるものだけがX線の運用にあたるべきである.

図12.X線により局在同定した銃弾の位置を術中に見失わないように,独自に工夫したポインター装置.

【解説】著者のHall-Edwardsは,イギリスの放射線医学の草分け的存在で,多岐にわたる功績があるが,若い頃には軍医として活躍した.主な活動地点は DeelfonteinとPretoriaである.前掲のBruceの論文と同じく,帰国直後の報告講演記録である.主眼は,表題の通り体内遺残銃弾の局在診断に関する内容である.従来の指やゾンデによって銃創を探索する方法は,患者の苦痛が大きく,感染の危険があり,不正確であった.金属に反応して音が出る金属探知機も使われたが,あまり役に立たなかったようである.これに対して,X線による銃弾の局在同定法は,絶対的であると強く賞揚している.せっかく皮表にマーカーをつけても深部に向けて手術して行く際に方向を見失ってしまわないように,その方向を示す簡単な装置を工夫している点は興味深い.これは単に病変の方向を示す金属の棒であるが,バネがついていて術中に術野からはずせるようになっている(図12).同じ戦役に参加したBruce少尉の報告に共通するのは,やはり電源確保の困難さで,自転車方式の発電は役に立たず,結局エンジンで発電機を回す方法が最適であるという,同じ結論に達している.

図13.前線で負傷,病院船Reliefで撮影したX線.脛骨背側に残留するMauser弾.右上は摘出した銃弾[3].

図14.右上腕骨の銃創骨折.20分間曝射したが失敗,翌日更に2回試みたがいずれも不成功におわった.6日後に紅斑,その後水疱,潰瘍を生じ,治癒に11ヵ月を要した[3].

米西戦争

アメリカ軍が初めてX線を戦場で使用したのは,1898年の米西戦争*であった.米軍は後方病院と3隻の病院船にX線装置を配備した.軍医のWilliam Bordenは,X線の利用に関する100頁におよぶ詳細な報告書を残している[3].

電源は,静電発電機,充電池なども試みたが重量,容積の点から使用が難しく,結局Edison-Lalande電池を直列につないで使用するのが最も良かったとしている(亜鉛と酸化銅を電極とする初期のアルカリ電池の一種).

戦傷者1,594名,死者数106名で,最も多いのが四肢の銃創であった(上肢429,下肢562).このうちX線検査が行なわれた数は不明であるが,多くの銃創,骨折の症例が供覧されている(図13). 銃弾摘出は緊急性はなく,前線では無菌手術も難しいので,X線装置を前線に備えることは不適切な手術を増やすだけで無用としているが,同様の意見は,先行するギリシア-トルコ戦争[→原著論文]でも,半世紀後の第二次大戦の報告[→原著論文]にも述べられている点は興味深い.

興味深いのは,撮影がうまくゆかず繰返し撮影されて重篤な皮膚障害を来たした2例に言及されている点で,戦傷における放射線障害の報告としてはおそらく初めてである(図14).30分以上照射した場合は,3日間は2回目の照射を控えると良いと書かれている.

*米西戦争(1898):コロンブス以来スペインの植民地となっていたキューバは,1895年に独立宣言を出したが,その後もスペインの弾圧が続いた.砂糖プランテーションに投資していたアメリカは権益を守るべくスペインを支援し,1898年2月,ハバナ港停泊中の米軍艦メイン号の爆沈事件(実際には事故であったらしい)を口実に同年4月に開戦し,キューバと同時にフィリピン,グアムのスペイン基地を攻撃した.わずか4ヵ月間でアメリカの勝利に終わり,キューバは独立してアメリカが実質支配し,フィリピン,グアムはアメリカの植民地となった.

日本陸軍とX線装置

図15.芳賀榮次郎(1864-1953).ドイツから初めてX線装置を持ち帰った[4].

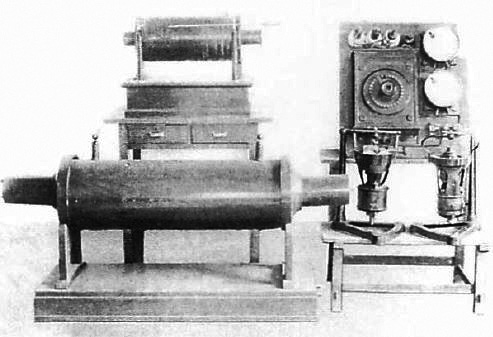

日本陸軍の軍医,芳賀榮次郎(1864-1953)(図15)は,帝国大学医学部を卒業後,ただちに軍医となり外科学を専攻した.1896年9月~98年5月,ドイツ(ベルリン陸軍病院)に留学したが,ちょうどレントゲンによるX線発見の直後で,現地でX線の有用性に触れ,帰国時に私費を投じてシーメンス社製のX線装置一式を持ち帰り,1898年11月,陸軍軍医学校にこれを寄贈した(図16).費用は約1,000円,ちなみに芳賀の月給は95円であったという[4].実際の装置の管理,運用は,植木第三郎軍医が当った.

これ以前にも,1896年以来,帝国大学(現東京大学)の研究者など物理学者,技術者が自ら装置を組立てて,X線の実験を行なっており,1898年3月に東京帝国大学外科のスクリバがドイツに一時帰国した際にX線装置を持ち帰って臨床例を撮影した記録もあるが[5],本格的な臨床応用に供したのは芳賀らが初めてと思われる.1899年に著わした「レンチエン寫眞に就いて」は,ドイツで見聞したX線臨床の活況を紹介したもので,X線の臨床的可能性の周知に大きく貢献した.その後,芳賀は陸軍病院のみならず,帝国大学病院,永楽病院(現東大分院)の患者を多数撮影した[6,7] .その意味で,日本におけるX線診断の普及には,陸軍病院,軍医学が大きく貢献したといえる.

図16.芳賀榮次郎が持ち帰ったX線撮影装置[5]

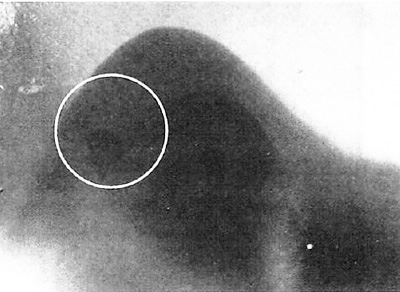

図17.日露戦争の野戦病院で撮影されたX線写真.踵骨下の残留弾[4].

1900年,中国大陸で勃発した義和団の乱(北清事変)には8ヶ国の連合軍が共同出兵したが,ここでドイツ軍が戦場でX線装置を使用しているのを知り,日本陸軍省もドイツから野戦用X線装置を輸入した[5,6]. この装置は実際の戦闘には間に合わなかったが,大陸から100名以上のフランス軍将兵を含む多くの戦傷者を受入れた広島陸軍予備病院では,芳賀軍医の指導の下,既存のX線装置が活躍した(図17).これは内地での撮影であるが,日本で戦傷者の診断にX線が活用された初の事例である.この装置は出力が小さく,四肢の撮影しかできなかったが,X線所見を活用することにより250例以上の銃創患者の全例で四肢切断術を避けることができた*.

* フランス軍のGuilaumat少佐は,右肘に貫通銃創を負い,フランス軍医には切断を示唆されていたが,芳賀軍医の的確な診断により保存的治療で完治し,その後陸軍大将にまでなり芳賀に大いに感謝していたいう.1902年,芳賀は,北清事変におけるフランス軍将兵の治療の功績に対しレジオン・ドヌール勲章を授与された. 広島市には,治療の甲斐なく落命した7人のフランス人兵士の墓地が残る.

1904年の日露戦争では,芳賀は数年前に自ら持ち帰ったX線1号機を,野戦用装置として戦地に持ち込み,第3野戦病院で実際に使用した(図17).この時点では既に旧式であったが,四肢の撮影には問題なかったようである.フランス軍の観戦武官が,この装置を実際に日本軍が使用しているところを目撃して報告を残している[→関連文献].

関連文献

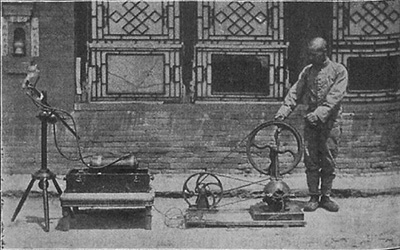

《1906-日露戦争時の日本陸軍のX線装置》

図18.満州における日本軍のX線装置.

【要旨・解説】 フランスの観戦武官が,日露戦争で日本軍がX線装置を使用しているという事を耳にし,実際に満州で目にした装置と画像について報告している.長さ30cm,スパーク長15~18cmのRuhmkorffコイル,長さ20cmのX線管を使用し,電源は手回し発電機である.実際に目にした透視画像は,十分な画質であったという.電源を確保できない戦地では,充電池の充電は難しく,このような小型発電機が有用であろうしている.

この装置は,前述のように芳賀榮次郎がドイツから輸入した第1号機であった[4](図18).

第一次世界大戦

ヨーロッパでは,初期には前線でのX線撮影は不用と考えられていたが,戦況が長びく中,次第にその有用性が認識されるようになった.ラジウムの発見者,ノーベル賞受賞者のマリー・キュリー は,開戦当初から戦傷治療における前線でのX線の重要性を見抜いて,赤十字の放射線部門の責任者となり,X線撮影装置を搭載した自動車(voiture radiologique)18台を作り,自ら率先して診療にあたった(→関連事項).イギリス軍もポータブルX線装置を前線で使用した.

アメリカの参戦は開戦3年目の1917年4月であった.Arthur C. Christi中佐は陸軍に放射線部門を設け,資材の調達,開発にあたった.当時イギリスやフランスは,従来のガス管球,誘導コイル,断続器を使用していたが,アメリカ陸軍の装備はCoolidgeが開発した強力な小型X線管球,空冷ガソリンエンジンで駆動する交流発電機を電源とする断続器不用のトランスフォーマーを備えていた.アメリカはこのような装置719台を戦地に送った.この中には,後方病院用の装置だけでなく,ポータブル装置,救急車に搭載する移動車載撮影装置[→関連文献]もあった.前線では,かさばる写真乾板は使いにくく,すでにX線フィルムもあったがまだ片面乳剤で感度が低く,紙が反り返るなどの不便があったため,診断はほとんど透視で行なわれた[8].

しかし最大の問題は,放射線科医と技師の不足であった.そこでChristieは,現役あるいは予備役の軍医に,放射線医学を2週間で短期集中教育するコースを各地の民間病院で行ない,6ヵ月で200人の放射線科医を戦地に派遣した.さらに,X線装置を扱う「マニピュレーター」を1ヵ月で養成するコースも作った.1918年には,放射線科医,マニピュレーターともに需要が逼迫し,さらに養成期間は短縮された.この意味で,第一次世界大戦は,放射線科医という専門分野の確立の重要な契機となったとも言える[8,9].

関連事項

図19.X線装置を搭載したトラック"Petite Curie".運転台に座るのはMarie Curie自身[10].

マリー・キュリーの活躍

ラジウムの発見者,マリー・キュリー は第一次世界大戦の初期から,戦傷者のX線検査に大きく貢献した.その動機は第二の祖国フランスへの愛国心であった.化学者であるキュリーは医学教育を受けていないが,自ら貢献しうるのは「放射線」であると考え,フランスの放射線科医の草分けAntoine Béclèreの下で放射線医学の基礎を学び,赤十字の放射線部門の責任者となった.

まず寄付金を集め,X線撮影装置を備えた自動車(voiture radiologique)を18台作った(図19).これは,"Petite Curie" (小さなキュリー)の愛称でよばれ,X線撮影装置,現像設備を備え,車のエンジンで発電機(110V,15A)を回して電源とした.医師,技師,運転手が乗り込んだが,キュリーもこのために自ら運転免許を取得してハンドルを握り,娘のイレーヌともに前線で診療活動にあたった[10].その後,イギリス軍,アメリカ軍もこれにならってX線装置搭載車を開発した* [→関連文献].さらにキュリーは私財を投じ,寄付を集め,病院用X線装置を200台調達し,女性X線技師の養成校を設立し,良家の子女,看護婦らに物理学や医学の基礎,放射線医学を短期間で教育して前線に送り出すなど多方面で活躍した.

* 従来,軍用車載X線装置の使用は,第一次世界大戦におけるこのPetite Curie が初とされていたが,最近になってその直前のバルカン戦争(1912-13)において既にギリシアで使われており,Peitite Curieはこれを参考にしていたことが判明した[11] .

図20.Florence Ada Stoney (1870-1932). 世界初の女性放射線科医.第一次世界大戦で傷病兵の救護に活躍した.

世界初の女性放射線科医 ストーニーの活躍

世界初の女性放射線科医 ストーニー(Florence Ada Stoney, 1870-1932 )(図20)も第一次世界大戦で活躍した女性のひとりである.ストーニーは,アイルランドのダブリンに,二男三女の次女として生まれた.父は,電子(electron)という名称を初めて提唱したことでも知られる物理学者で*1,アイルランドにおける女性への高等教育推進運動の支持者でもあった.しかし,当時はまだ女性の大学進学は難しく,1883年一家は娘たちの教育のためにロンドンに移住した.同年ストーニーは,9年前に世界初の女性医師として知られるブラックウェル (Elizabeth Blackwell, 1821-1910)らが創立したロンドン女子医学校(London School of Medicine for Women)に入学し,1895年に優秀な成績で卒業,1898年に学位を取得した.母校で解剖学の助手をつとめたが,1902年に放射線科を志して母校および英国初の女性医師 アンダーソン (Elizabeth Garrett Anderson, 1836-1917) による新産婦人科病院(The New Hospital for Women)にX線部門を創設した.しかし,X線部門は病院の正式なメンバーとして認められず,助手もなく,ストーニーは撮影から現像まですべてひとりでこなす必要があり,しばしば写真乾板を持ち帰って自宅で現像するような状態であった.1913年,ストーニーはアメリカを訪れて各地の病院を見学し,そこで放射線科医が重要な医療メンバーとして活躍していることを見聞した.

1914年,第一次世界大戦が勃発すると,ストーニーは医学物理学者の姉エディス*2とともに,英国赤十字と陸軍省に協力を申し出たが女性であることを理由に拒絶された.そこで,当時女性参政権運動家,社会活動家として活躍していたストバート(Mabel St. Clair Stobart)が組織した女性医療チームの一員となり,外科と放射線のチーフとして,ベルギーの首都アントワープで古い音楽ホールを病院として傷病者救護活動を開始した.病院の135床はただちに傷病兵で満床となった.10月に病院がドイツ軍の空襲で崩壊すると,戦火をかいくぐって徒歩でオランダにわたり,さらにフランスのシェルブールに移動して診療を続けたが,水も電気も乏しい中,自家発電に頼りながらの厳しい診療であった.1915年,ロンドンに戻り,イギリス初の陸軍省認可の女性医師としてフラム陸軍病院(Fulham Military Hospital)のX線部門責任者となり,延べ15,000人以上の治療にあたった.終戦後の1919年,その功績に対して大英帝国勲章(O.B.E., Order of the British Empire)を受章した.

戦時中の被曝による放射線障害のため健康状態は優れなかったが,その後も南部のボーンマス(Bournemouth)の病院で放射線科医をつとめながら,甲状腺疾患のX線治療,くる病の紫外線治療などに関する論文を多く著した.1928年,引退後は姉のエディスとともにインドを訪れ,くる病に関する研究を続け,現地で紫外線療法の指導を行った.1932年死去.診断名は,第7頸椎横突起の線維肉腫とされており,放射線障害との関係はなかったものと考えられている[19-21].

*1 George Johnstone Stoney (1826-1911).電気分解を研究する中で,1891年に陰イオンのような基本電荷単位量として electron という言葉を提唱した.1897年,イギリスの物理学者 トムソン(Joseph John Thomson)は,陰極線の研究から,陰極線の本態は電荷をもつ微粒子の流れであることを発見した.トムソンはこの微粒子を corpuscle と称したが,その後これが electron と呼ばれるようになった.

*2 Edith Anne Stoney (1869-1938) .ケンブリッジ大学で物理学を学び,その後妹のフロレンスが学ぶロンドン女子医学校の物理学の講師となった.同校でフロレンスがX線部門を立ち上げるに当たっては共同してX線装置を設営した.第一次世界大戦が勃発すると,妹とともに前線に赴き,各地で病院のX線設備,電気設備の設置,管理に活躍し,X線撮影も行った.世界初の女性医学物理学者とされる[19,20].

関連文献

図21.左からイギリス軍,フランス軍,アメリカ軍のX線装置搭載車.

【要旨・解説】第一次世界大戦で,アメリカ陸軍が開発,使用した車載ポータブルX線装置について,イギリス軍,フランス軍と比較してその特長を解説したもの.著者は,陸軍のX線医学,装備の責任者であったChristie中佐.

アメリカが第一次世界大戦に参戦したのは,開戦3年目の1917年で,ヨーロッパ戦線では既にイギリス軍,フランス軍が車載ポータブルX線装置を使用していたが,1903年にアメリカで開発されたトランスフォーマー,1913年に発明されたCoolidge管はまだ使用されておらず,従来の誘導コイル,断続器,ガス管球を組合わせた装置であった.これに対して,アメリカ軍は,小型,小焦点のラジエータ型のCoolidge管とトランスフォーマーを使用したコンパクトな装置を開発した.

X線装置を積載する車両は,従来からアメリカ陸軍が使用していた標準的な救急車に最小限の変更を加えることにより,車両供給やメンテナンスを容易にした.X線装置の電源については,イギリス軍,フランス軍は,自動車のエンジンで発電機を回す方式であったが,アメリカ軍は独立したガソリンエンジン発電機を搭載することで,自動車のエンジンへの負担を緩和した.また,前線の病院では,しばしばX線装置のみならず照明用の電源も供給する必要があることからもこの方法は適していた.実際の撮影にあたっては,屋外あるいは屋内に張った遮光テントの中に撮影装置をセットし,車載発電機から電力を供給してX線透視を行なった.

アメリカ軍の車両はイギリス軍,フランス軍に比べて小型で(図21),車内に暗室設備を欠くが,戦場でのX線診断はほとんどが透視で行なわれることを考えると,道路事情の悪い戦地には適した選択であるとしている.撮影,現像が必要な場合は,ポータブル暗室装置を使用した.

第二次世界大戦とそれ以後

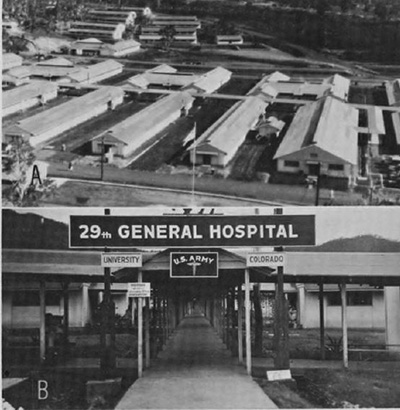

図22.ニューカレドニア島の後送病院(一般病院)[18]

第二次世界大戦では,アメリカ軍は本国における徴兵検査の胸部スクリーニング検査にも,間接X線写真が使用を使用し[→原著論文],戦地でもX線装置が大々的に活躍した.既に放射線科医という専門分野が確立しており,多くの放射線科医が志願したが,それでもやはり絶対数は不足していた.Alfred A. de Lorimer少佐は,他科の臨床医を対象とする促成コースを設けた.当初は28日間であったが,1942年には12週間に延長され,計887名が修了した.このコース修了者の多くは戦後放射線科医となった.また同時に行なわれた放射線技師の養成コースは1429名が修了した[→原著論文].

X線装置の製造はPicker社*が担当し,戦場用の標準装置を開発した.設計の基本は,(1)個々の装置が多機能であること,(2)容易に分解して運搬でき,各部品が200ポンド(90kg)を超えないこと,(3)戦場のみならず平時にも使用できること.特にこの平時でも使用できるという条件は,平時にも同じ装置を使用することで,戦時に特別な措置をすることなく,使い慣れた最新の装置を使用できるという点で重要とされた.このほか,透視にも現像にも使える遮光テントなどが用意された.

*Picker社は軍用X線装置を一手に引き受けたが,大戦中に得た収益は戦後国庫に寄付した.以後現在に至るまで軍用X線装置のトップメーカーである.

戦傷者はまず前線の救護所(clearing station)で応急処置を受けた後,5~7マイル後方の移動外科病院(mobile surgical hospital)に搬送された.これはテント張りであったがX線装置を備え,放射線科医2名,技師3名が診療にあたり,外科手術も可能であった.さらに高度の医療が必要な場合は,さらに後方の兵站病院(evacuation hospital),一般病院(general hosptal)に送られ,ここにも放射線科医2~3名,技師数名が置かれていた[→原著論文](図22).

日本軍でも戦場におけるX線検査の意義は十分認識されており,実際に前線の野戦病院やその後方の兵站病院で車載あるいは駄載X線装置が使用されたが[12],放射線科医が配属されたアメリカ軍と異なり,一般の軍医はその取扱いに不慣れで,十分活用できなかった事例も多かったようである[13].

朝鮮戦争(1950~53),ベトナム戦争(1955~75)におけるアメリカ軍のX線設備についてはほとんど情報がないが,基本的には第二次世界大戦と同様の構成であったものと思われる[14].湾岸戦争(1991)では,アメリカ軍は2台のCT(Picker社,GE社)を現地の後方病院に設置した.また,初めて画像を衛星回線で転送して専門医の診断に供する遠隔画像診断(teleradiology)に成功した[15].1993年には,韓国駐留軍の放射線画像を遠隔診断するシステムが整い,その後の各地の紛争地に展開するアメリカ軍は,CTと遠隔画像診断を配備している[16].

原著論文

《1941, 1942-第二次世界大戦》

図23.移動外科病院のX線検査室 兼 フィルム現像室となる遮光テント.

図24.移動外科病院におけるX線撮影.最前線ではあるが,内地と同じような整った設備である.

【要旨・解説】第二次世界大戦の初期,アメリカ陸軍医学校のde Lorimier少佐が戦地での放射線医療の構造について記載した論文である.最初の論文は主に機器,装備について,2番目の論文は人的資源が扱われている.それぞれ1941年,1942年という戦争の比較的早い段階で書かれており,機器の設計,戦地での物的,人的資源の配備計画が述べられている.

いずれの論文でも,前線の医療システムの概要がかなり詳しく解説されており,銃弾の飛び交う最前線でX線検査を行なうことは実際的ではなく,前線から5~7マイル後方の移動外科病院(mobile surgical hospital)がX線診療の前線であり,ここから必要に応じて患者を後送してより本格的な治療を行なう兵站病院(evacuation hospital),一般病院(general hospital)でもそれぞれX線診療が行なわれる(図23, 図24).X線診療は,X線透視を主体として,X線撮影は10%程度と予想している.X線機器の設計にあたっては,個々の装置が多機能であること,容易にコンポーネントに分解して運搬できることなどに加えて,できる限り平時の民間病院での装置と同じものとすることにより,常日頃からその扱いに習熟し,装置を備蓄しておくことにより,突然の非常時にもスムーズに対応できることが強調されている.

人員配置は,移動外科病院,兵站病院には2名,一般病院には3名の放射線科医(士官),数名のX線技師(下士官)が配属される.必要とされる放射線科医は約1,000名で,現時点で少なくとも500名が不足しており,これに対応すべく他科の医師に放射線医学の知識,技術を4週間で教育するトレーニングコースが設けられた.そのカリキュラムが掲載されているが,非常にコンパクトで興味深いものがある.

終戦直後,1945年12月の同じ著者の論文[17]では実際の運用を振り返って問題点を挙げているが,資材については比較的早い時期からアルミニウムが不足して設計変更を余儀なくされ,機器の重量が増加してことが指摘されている.また実際のX線診療については,当初はX線透視が主体と考えていたが,最前線でも放射線科医はX線撮影を好み,外科医もX線写真を手元に欲しがったこと,異物探索でも想定されていた透視下の探索法ではなく,2方向撮影による方法が好まれたことを報告している.

ここに記載されているX線診療システムは,主にヨーロッパ大陸の戦場を想定したものであり,太平洋戦争における島嶼,未開地での戦場には必ずしも通用せず,沖合の病院船が最前線医療基地となった.しかしそれでも,ハワイ,サイパン,ニューカレドニア,沖縄などには完備した後方病院が設けられていた[18].

出典

- 1. Alvaro G. I vantaggi practici della scorperta Röntgen in chirurgia - Determinazione diagnostica nella ricerca dei proiettili sopra i soldati feriti provenienti dall' Africa (X線発見の外科学への実際的寄与-アフリカからの傷病兵の銃弾探索における診断的有用性). Giornale Medico del Regio Esercito 44:383-94,1896

- 2. Nevinson H. Ladysmith - The diary of a siege. Methusen & Co. 1900

- 3. Borden W. The use of the Röntgen ray by the Medical Department of the United States Army in war with Spain. US Government Printing Office, 1898

- 4. 木村益雄. 導入初期におけるX線の運用. 日本放射線技師会雑誌 48:1034-49,1426-1440,2001

- 5. 稲本一夫.日本のレントゲン史初期における新事実.日本放射線技術学会雑誌 51:846-54,1275-80,1995

- 6. 片岡義雄. 陸軍軍医中将芳賀栄次郎博士に関する研究-第10報 レントゲン器械の導入. 防衛衛生 34:185-92,1987

- 7. 片岡義雄. レントゲン器械導入に貢献した陸軍軍医芳賀栄次郎博士. 徳島県医師会報 215:20-2,1989

- 8. Lauer OG. Radiography in the united states army during world war I. Radiol Technol,56:400-8,1985

- 9. Reynolds L. The history of the use of the roentgen ray in warfare. Am J Roentgenol 43:649-72,1945

- 10. Curie M. La radiologie et la guerre. (Librairie Félix Alcan, Paris, 1921

- 11. Diamantis A, Magiokinis E. Mobile radiography units in Balkan wars. J R Army Med Corps 0:1-3,2015

- 12. 中牧淺五郎. 陸軍の野戦「レントゲン」器械に就きて. 医科器械学雑誌 7:282-8,1929

- 13. 陸上自衛隊衛生学校. 大東亜戦争陸軍衛生史. 1969

- 14. Thomas AMK, Bnerjee AK. The history of radiology. Oxford University Press, Oxford, 2013

- 15. Cawthon MA, et al. Prelimianry assessment of computed tomography and satellite teleradiology from Operation Desert Storm. Invest Radiol 26:854-7,1991

- 16. Bass DW, Roberge EA. Battlefield teleradiology. Curr Trauma Rep 2:173-80,2016

- 17. De Lorimier AA. The army roentgen-ray equipment problem. Am J Roentgenol 54:673-87,1945

- 18. Ahnfeldt GAL ed. Radiology in World War II. Office of the Surgeon General, Department of the Army. 1966

- 19. Thomas A, Duck F. Edith and Florence Stoney, sisters in radiology. (Springer, 2019)

- 20. Guy JM. Edith (1869-1938) and Florence (1870-1932) Stoney, two Irish sisters and their contribution to radiology during the World War I. J Med Biogr 21:100-7,2013

- 21. Obituary. Florence Ada Stoney. Brit J Radiol 5:853-8,1932