- 法医学と放射線

- 裁判証拠としてのX線写真

- 関連文献

- 米国初のX線写真の証拠採用

- 1900 骨折のX線診断に関する米国外科学会の見解

- 1904 裁判証拠としてのX線撮影に関する放射線科医の提言

- X線障害を巡る訴訟

- 関連文献

- 1899 オルメ殺人事件におけるレントゲン検査

- 犯罪捜査へのX線利用

- ・所持品検査

- ・体内隠匿

- ・年齢・性別の推定

- ・個人同定

- 関連事項

- ヒトラーとメンゲーレの遺体同定

法医学と放射線

裁判証拠としてのX線写真

1895年9月,イギリスの女優Gladys Ffolliott(1879-1928)は舞台から降りるときに階段で左足を挫き,階段の不備であるとして劇場を提訴した.1896年4月,ロンドン大学病院で撮影した立方骨脱臼のX線写真が法廷に提出され,女優は勝訴した[1].これはX線写真が法廷に持ち出された初の事例とされる.

1896年12月,アメリカの高名な外科医Grantが骨折を誤診したとして訴えられた裁判では,X線写真の証拠としての適否が本格的に論じられ,初めて証拠として採用された[2][→関連文献].アメリカではこれ以前にもX線写真が証拠物件として提出された裁判がいくつかあったが,いずれも証拠として認められていなかった.

この頃アメリカでは,骨折のX線診断に関連する医療訴訟が急増し,医師に不利な判決が相次いでいた.たとえば,1899年,メイン州の女性Gertrude E. Jamesonは,骨折治療の結果をめぐってG. Gilmore Weld医師に4,000ドルの損害賠償を求めた.Weld医師は肘頭骨折,両顆骨折と脱臼と診断したが,保存的治療の経過がはかばかしくなく,患者の求めに応じてX線撮影を行なったところ骨折はなく,背側脱臼のみと判明した.X線写真は真実を反映しているとして,判事はX線写真を証拠に採用し,陪審員は原告有利の判決を下した[3].

このような状況の下,骨折診断におけるX線の意義について外科医の中には懐疑的な意見もあり,1900年,米国外科学会はX線検査は補助的なものに留めるべきであるとする意見書を公表している[→関連文献].しかし1913年,1915年の報告書ではX線検査の有用性を評価し,骨折の治療前後でX線撮影を行なうことを推奨している[5].

関連文献

図1.法廷の様子.上から被告Grant医師,原告James Smith,X線写真を撮影したBuckwalter,被告側証人Frank Hafner[4].

【要旨】X線写真が初めて証拠物件として採用された裁判の様子を紹介する(図1).1895年6月,法学部の学生James Smithがアルバイトの庭仕事中に梯子から転落して左股関節を受傷し,外科医 William W. Grantの診察を受けた.Grantは米国外科学会の創立者の1人で,,米国初の虫垂切除術を行なったことでも知られ,数々の学会長をつとめた高名な外科医であった.Grantは診察の結果,骨折はないと診断し,固定することなくむしろ運動を奨めた.1週間後に再診したがやはり骨折の所見はないと判断した.しかしその後症状は悪化し,他の医師の診察で骨折と診断されたが,結局患肢が短縮して松葉杖が必要な状態となった.1896年4月,Smithは10,000ドルの賠償を求めてGrant医師を提訴した.被告には老練な3名の弁護士,原告Smith側は新進気鋭の2名の弁護士が代理人となった.

1896年11月,原告側は写真家H. H. BuckwalterとC. E. Tennant医師の協力を得て股関節のX線写真を撮影した.露光時間は80分であった.12月2日の法廷で,原告側は実際にX線装置を法廷に持ち込んでX線透視を実演してみせ,蝋燭とピンホールカメラの原理を利用した投影装置で判事と陪審員にX線写真を供覧した.

被告側は,半日にわたって反論を繰り広げ,法の下でX線写真は証拠として受入れられないと主張した.しかし,裁判長のOwen E. Le Fevreは,法曹界も広く扉を開いて科学技術の進歩を積極的に取り入れるべきであるとして,X線写真を証拠として採用すると述べ,原告勝訴となった.

【解説】 これ以前にもX線写真が証拠物件として提出された裁判はあったが,米国内ではすべて証拠として認められていなかった.その理由は,X線に対する一般の理解がまだ不十分で,それが目に見えない体内の状態を正確に反映しているとは言えないという点であった.本件では,これを実際に確認することはできないが,科学技術の進歩を積極的に取り入れて証拠として採用することが妥当であるという判事の意見が述べられている.さらに,X線写真はそれ自体では証拠とはならず,適切な資格者の解釈を得て初めて証拠となりうる,という点が明言されているところにも見識を見ることができる.

【要旨・解説】X線が骨折の診断に利用されるようになると,事故後の訴訟,医療訴訟に証拠として骨折のX線写真が頻繁に取上げられるようになった.これを受けて米国外科学会は,1897年,骨折のX線所見の信頼性を検討する委員会を組織した.本稿は第1回報告の要約である.検討方法としては,当時の文献を収集するとともに,会員にアンケートを送ってその結果を分析した.アンケート結果では,腫脹が強く触診が難しい骨折,関節周囲骨折,骨端離開,癒合不全ではX線が有用とされる一法,大腿骨頸部,頭蓋底,脊椎などの有用性は否定的であった.本稿には具体例は紹介されていないが,法廷でX線写真が不適切に扱われたり,X線の価値を実際以上に称揚する専門家がいるなどの問題が検討された.

委員会の結論は以下のようなものである.(1)骨折が疑われる全例にX線撮影を行なうべきとする理由はない.検査法の一つとして撮影するのは良いが,偽陰性,偽陽性があることに留意する.(2)頭蓋底,脊椎,骨盤,股関節については特に不十分である,(3)変形の診断には慎重を要する,(4)仮骨と癒合不全は区別できない,(5)X線火傷は防ぎうるものである,(6)異物の局在診断は誤ることがある,(7)法的な解釈は州,判事により異なるので厳密な判断は難しい.

このように骨折のX線診断の信頼性には大きな疑問符が付されている.これは当時の不十分な装置,技術の帰結として理解しうる.本報告の続編ともいえる 「米国外科学会骨折委員会の骨折治療報告」[5]が,1913~18年にわたって毎年発表され,1921年に最終報告が行なわれているが,1915年以降はX線撮影を積極的に推奨する方向に転換し,「有能な撮影者による撮影あるいはX線透視を使用すること,固定前,固定後にX線撮影を行なうこと,および治療終了時に記録の意味でX線撮影を行なうこと」とされた.

【要旨・解説】著者のMihran Kassabian(1870-1910)はアメリカの内科医であるが,初期からX線撮影法,X線障害などの研究に携った放射線医学のパイオニアの1人である.特に法廷証拠としてのX線写真の利用について当時の第一人者で,自ら訴訟関連のX線撮影を行なうともに,証言台に立った.ここではその経験をもとに,証拠としてのX線写真の位置づけ,具体的な撮影法,証言台に立つ医師の心得を述べている.

特に強調しているのは,X線写真は充分な経験のある専門家である医師が撮影するべきであるという点である(まだ放射線科医という言葉は使用していない).これは,当時はしばしば一般の写真家や素人が撮影することがあったためである.またその所見の解釈に当っても,充分な経験を積んだ医師が,できれば撮影した医師自身が行なうべきであり,このような条件が揃わなければX線写真の裁判証拠としての価値はないと述べている.自ら証言台に立った裁判の例をあげ,フィルムはX線装置メーカーのセールスマンが撮影したもので,読影にあたった経験に乏しい外科医は正常棘突起を骨折線と誤診した例を紹介している.

撮影に際しては,証人が立ち会った状態で乾板上にキー,リングなどのマーカーをおいて同定できるようにすること,撮影条件を詳細に記録することなど,証拠としての正当性の担保についても言及している.

専門家として法廷で証言するにあたっては,充分な準備を行なった上で,慎重に発言するというアドバイスを行なっているが,X線写真とともに,素人にもわかりやすいように(骨折症例の説明のために)骨標本を持参することを奨めている点は興味深い.

X線障害を巡る訴訟

X線診断に伴う放射線障害に対する訴訟も初期から頻発した.1895年9月,Frank Balling(37歳男性)は馬車から転落して右足首を骨折し,整復術後の経過が思わしくないためX線撮影が行なわれた.X線管球と皮膚の距離5~6インチ,撮影時間35~40分で,3枚のX線写真が撮影された.3週間後,足背に水疱,潰瘍を生じ,その後悪化,壊死に陥ったため,11月に足関節離断術を施行,翌年再手術が必要となった.これに対してBallingは2人の医師を相手取って25,000ドルの損害賠償を求めて裁判となり,結局10,000ドルが支払われた[3].

1897年,ニューヨーク州で,妻の浮気の現場に出くわしたOrmeという男性が妻と間男を銃で撃つという事件が発生した.頭部を撃たれた男は重症であったが順調に回復した.しかしX線透視で銃弾を探索したところ急変し,数時間後に死亡した.Ormeは殺人罪で起訴されたが,弁護人は死因は銃創ではなくX線の副作用であると主張した.放射線科医のPitkinが証人として呼ばれ,X線が創傷に及ぼす有害作用について述べた結果,被告は無罪となった.[→関連文献]

1899年,フランスのパリで,若い女性Mochertが大腿のX線撮影を3回受け,計60分照射されたあと火傷になったとして医師に5,000フランの賠償を求めた裁判では,証人に立った医師が,X線による火傷は稀に起こるがこれは患者次第で,感受性の高い患者を事前に知ることはできない,医師がこのようなことで責任を負わされたら,X線の使用を諦めるしかないと述べ,被告医師は無罪となった[3].

関連文献

図2. 法廷の様子.中央のまるい囲みの中が被告George Orme,その左がOrme夫人.

【要旨】1896年7月,ニューヨーク州Chemung郡で,帰宅した老紳士George Ormeは妻と下宿人James Punzoの浮気現場に出くわし,拳銃を2発発射した.妻は軽症であったが,間男のPunzoは後頭部に銃弾を受け,意識不明となった.その後,搬送先の病院で外科的に銃弾探索を行ない銃弾は発見できなかったが,2週間後には普通に話したり散歩できるまでに回復した.そこで再度,X線を使用した銃弾探索を行なったが,銃弾はうつらず失敗におわった.X線検査は,Crookes管を後頭部から1.5インチの距離に置き,約30分曝射した.その数時間後,患者は発熱し,意識が低下して20日後に死亡した.剖検では,後頭葉の深さ1.5インチの位置に銃弾が発見されたが,その周囲には良好な治癒過程が見られた.

Ormeは殺人罪で起訴されたが,弁護側は死因は銃創ではなく,X線検査であると主張した.著者のPitkinは被告側証人として出廷し,X線照射は組織に有害であり,外傷で刺激状態にある脳に対して,なんら防護を行なわない状態で照射したことが死因であると証言した.この結果,被告は無罪となった(図2).

【解説】著者のJohn T. Pitkinは,初期からX線臨床に携った内科医で,その後もX線防護に関する論文を著している[6].ここで論じられているX線障害の機序は,X線の直接作用よりも電気的な影響が重視されている.当時既に,X線皮膚障害については良く知られていたが,その機序については,X線そのもの,X線管球の放電による電界,電極から放出される金属など様々な説があった(→初期の放射線障害).

脳内に弾丸が残った状態で,いったん奇跡的ともいえる回復を見せていた患者の容態が,X線照射直後に悪化した理由は,現在の知識から見ても不可解である.剖検では,銃弾は脳表から1.5インチ(約4cm)の位置にあったとされており,これがX線写真で見えなかったということから,使用されたX線装置がいかに非力であったかが推測される.非常に低電圧の軟線を30分間も照射したために脳浮腫を生じ,それが症状再燃の契機となった可能性は否定できないが,X線照射が直接の死因であるとする無罪判決には疑問が残る.実際,当時の医学界,法曹界でも驚きの声があがった[7].

なおここには書かれていないが,外科医のFrank Ward Rossが原告側証人として,X線は安全であるという立場で証言している[7].Rossもその後X線の法医学的な利用について論文を著すなどこの分野で業績を残し,Chemung郡の検死官もつとめている.皮肉にもPitkinは放射線誘発皮膚癌で落命しているが,Rossにそのような記録がない.

犯罪捜査へのX線利用

図3. フランスの税関での所持品検査.左側の箱がX線装置.その右側にある鞄を透視装置で観察している[8].

図4. 宝石店で宝石を呑み込んで店を出た女性を捕らえてX線撮影したところ,高濃度にうつったことから硝子製の模倣品と判明し,不起訴となった[9].

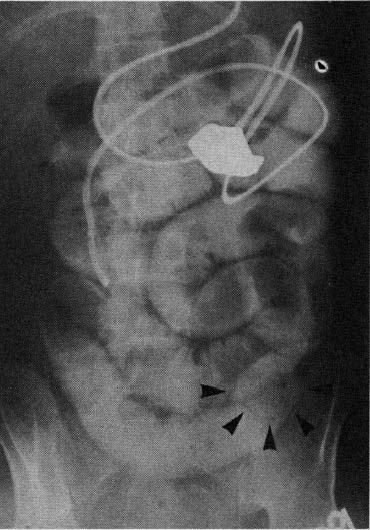

図5.Body packingの初報告例.大麻を充填したコンドーム(矢印)による閉塞性イレウス.口側の小腸が拡張している.イレウス管からの消化管造影[10].

図6. X線による指紋の描出[16].

X線は,初期からさまざまな形で科学的捜査手段のひとつとして利用された.

所持品検査

現在空港などで広く活用されているX線による所持品検査は,早くも1897年にフランスで導入された.当時,フランスでスーツケースに爆発物や釘を詰め込んだ時限爆弾("infernal machine")による犯罪が問題となり,その対応策としてX線が利用されたほか,パリの市境で贅沢品の持ち込みに課せられていた入市税(octroi,1948年廃止)の税関で使用された(図3) [8].

体内隠匿

宝石を嚥下して隠匿する犯罪は古くからあり,初期からその発見にX線が利用されたことが記録されている.ダイヤモンドなど「本物」の宝石はその多くがX線透過性であることから, 台座,指輪など金属部分を除けば宝石そのものを同定することは難しいこともあったが,逆にガラス製模造品は不透過性であることから宝石の真贋の判定にも有効であった(図4)[9].

1973年,大麻を充填したコンドームに包んで嚥下後のイレウスが報告されて以来[10],違法薬物をバルーン,コンドームなどに包んで密輸する body packingが急増し,その発見にX線検査は必須となった(図5).

年齢・性別の推定

1917年,アメリカのシンシナティ州で19歳の男が暴行傷害で逮捕されたが,父親と弁護側は実際には17歳であるとして,18歳以下の犯罪者を扱う少年裁判所への送致を求めた.少なくとも18歳と判断した裁判所の医師は,容疑者の手,肘関節,股関節のX線写真を撮影し,さらに17歳の少年のX線写真を撮影して骨化像を比較した.容疑者の骨には骨化が見られたが,17歳少年にはこれがなかったことから,容疑者は18歳以上と判断されたという[11].しかし,化骨の個人差を考えるとこの判断の正当性には疑問がある.

しかしその後の研究で,性別,年齢の推定に頭蓋,肋骨,骨盤などのX線所見が利用されている[12,13].

個人同定

事故や犯罪における遺体の同定は法医学の重要な一分野であるが,19世紀末には骨格の表面計測によるBertillon法が広く用いられていた.1899年,LevinsohnはX線を利用することによって高精度な計測法を提案した[14].

1918年,フランスのHenri Béclèreは,手の皮膚に酸化鉛(Pb3O4)や炭酸ビスマス(BiCO3)の溶液を塗布してX線写真を撮影することにより,掌紋,指紋を記録する方法(dactylography)を考案し,これを個人同定の方法として提案した(図6)[15,16].通常のインクと紙による指紋採取が難しい変性屍体でも有用とされているが,あまり普及しなかった.

遺体の変性が強く,外見的な同定が難しい場合はX線所見による同定が必要となるが,生前に撮影されたX線写真が入手できれば,かなり正確に同定できる場合が多い.特に,鎖骨,頭蓋,骨盤骨,腰仙椎などが有用とされる[17].外傷歴,歯科治療歴を利用した遺体の個人同定は現在も重要な法医学的手法のひとつであるが,第二次世界大戦後,戦争犯罪者の遺体の同定にもX線が利用された(→関連事項).

関連事項

ヒトラーとメンゲーレの遺体同定

図7. ヒトラーの頭蓋X線写真.歯科ブリッジが遺体同定の決め手となった[9].

1945年4月30日,自殺したヒトラー(Adolph Hitler)の遺体は一部焼却,一部埋葬されたが,その直後に遺体を調査したソ連が調査結果を秘匿したため,生存説も流れるなど詳細は長らく不明であった.しかし1968年,ソ連のLev Bezymenskiが調査結果を公表し,1944年に頭痛を訴えた際に撮影された3枚の頭蓋X線写真に認められた特徴的な歯科ブリッジの状態からヒトラーの遺体であることが確認された(図7)[9,18].

ナチ親衛隊のメンバーで,アウシュヴィッツ収容所における非道行為の責任を問われた医師メンゲーレ(Joseph Mengele)はブラジルに逃亡し,消息不明のまま1979年に心臓発作で死亡した.1985年,メンゲーレと思われる遺体が発掘され,全身のX線撮影が行なわれた結果,脊椎の変性,寛骨臼,胸鎖関節,肩甲骨に外傷痕が認められた.メンゲーレは3回の外傷歴,骨髄炎,口腔上顎洞瘻の既往があることが知られていたが,決め手に欠けた.しかし遺族が日記の閲覧を承諾し,そこに歯科治療が記載されていたことから歯科医が撮影したX線写真の存在がつきとめられ,頭蓋の治療痕と一致したことから遺体が同定された[9,18].

出典

- 1. Literary Digest. 24.12:707, Apr.11,1896

- 2. Golan T. The authority of shadows: The legal embrace of the x-ray. Historical Reflections. 24:437-58,1998

- 3. The x-ray in law. Am X-ray J. 566-9, May 1899

- 4. Daily News. Dec 3,1896

- 5. Binne JF, Jopson JH, Roberts JB, Estes WL, ed. Reports of the committee on fractures of the American Surgical Association for 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1921. American Surgical Association, 1922

- 6. Brown P. American martyrs to science through the roentgen rays. Charles C Thomas, 1936

- 7. Huggins K. Death rays: The murder that put x-rays on trial. J Psychiatr Law. 38:627-61,2011

- 8. "La lorgnette humaine". An x-ray device in use by the French customs authorities. Electr Rev. Aug. 11, 1897

- 9. Brogdon BG. Brogdon's Forensic Radiology. CRC Press, 2010

- 10. Deitel M, Syed AK. Intestinal obstruction by an unusual foreign body. Can Med Assoc J 18:221-4,1973

- 11. The value of the x-ray. Sci Am 115:672,Dec 23,1916

- 12. Ceballos JL, Rentschler EH. Roentgen diagnosis of sex based on adult skull characteristics. Radiology 70:55-61,1958

- 13. Sanders CF. Sexing by costal cartilage. Brit J Radiol 39:233,1966

- 14. Levinsohn. Beitrage zur Feststellung der Identität. Arch Krim Antrhrop Leipzig. 2:211-20,1899

- 15. Béclère H. La radiographie antropometrique du pouce. Compt Rend Acad Sci 167:499-500,1918

- 16. Béclère H. La radiographie cutanée. J Radiol Electr 4:145-9,1920

- 17. Sanders I. Woesner ME, Ferguson RA. A new application of forensic radiology. Identification of desceased from a single clavicle. Am J Roentgenol 114:619-22,1972

- 18. ARRS-A history of the radiological sciences. https://www.arrs.org/ARRSLIVE/HRS