- 放射線計測・単位

- 線量の計測-化学作用・写真作用の利用

- 原著論文

- 1903 化学物質の変色を利用した線量計

- 線量の計測ー電離作用の利用

- 原著論文

- 1908 初の電離作用によるX線の計測

- 1923 通気型平行電極電離箱

- 1925 小型電離箱の実用化

- 線量の計測-単位レントゲン (R)

- 原著論文

- 1921 フランス式 R の定義

- 1924 ドイツ式 R の定義

- 関連文献

- 1928 2つのレントゲン単位(R)を巡る論争

- 1928,1937 単位「レントゲン」を公認したICRU報告書

- 線質の計測

- 原著論文

- 1902 アルミ階段によるX線硬度計

- 1912 半価層の導入

- 吸収線量と等価線量

- ラジウムの放射能と照射線量の単位

- 関連文献

- 1910/1912 ラジウム原器

放射線計測・単位

線量の計測-化学作用・写真作用の利用

X線管球やラジウムから発生する放射線量をいかに知るかは,当然ながら初期から問題となった.最初期の試みとしては,ドイツの物理学者DornによるX線照射による空気の温度上昇の測定があるが[1],理論的な裏付けはあるものの,温度変化がきわめてわずかであることから実用的なものではなかった.

まず実用化されたのは,X線の化学作用を利用する方法である.1902年にHolzknechtが考案したクロモラジオメーター(Chromoradiometer)は,塩化カリウム(KCl)が,X線照射によって緑色~黃色~褐色に変色することを利用したものであった[→原著論文].その後1910年にシアン化白金バリウムに変えた改良型が作られた.単位は「H」とされ,物理量とは無関係な独自の数字であるが,簡便であることから広く使用された.このほかにも,ヨードフォルム[2],塩化水銀[3]などの化学変化を利用する方法が提案されたが実用化には至らなかった*.

* 化学反応による変色を利用した線量計は,現在もFricke線量計,ガラス線量計などが使われているが,いずれも数十~数千Gyといった高線量域を対象とする産業・研究分野での利用に限られる.

1905年,Kienböckは,X線フィルムの黒化度を利用したクヴァンティメーター(Quantimeter)を作った[3].これは臭化銀を塗った短冊状の紙片を黒い遮光した袋に入れて照射し,標準濃度表と比較する方法で,任意単位「X」が使用された.現像するまで結果が分からない不便があったが記録性が高いため,照射録に貼付して利用することができた.この方法は,1940年代以降,被曝管理を目的とするフィルムバッジとして復活することになる.

X線の蛍光作用を利用する方法も試みられた.1902年,フランスのContremoulinsはアセチレンランプの輝度を基準としてX線による蛍光の輝度を比較した[5].1907年にGuillemniotは一定量のラジウムを標準線源として蛍光板の輝度を比較したが[6],いずれも実用的とは言えなかった.

原著論文

d'Électrologie et Radiologie Médciales. 377-9,1903

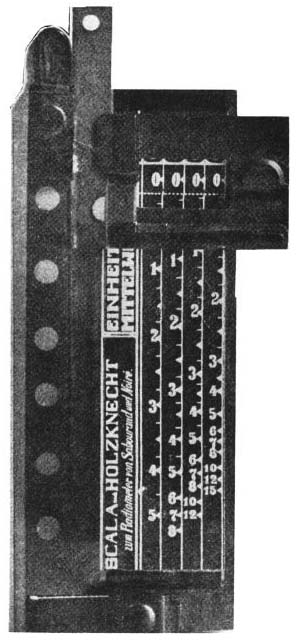

図1. クロモラジオメーター(1910年の改良版).左側に標準色が並んでおり,その右側にある試験片を載せた滑尺を滑らせて比較し,右側の数値を読む.[7]

【要旨・解説】X線の化学作用,すなわちある種の物質に放射線を当てると化学変化をきたして変色する現象を利用した線量測定装置は,さまざまなものが考案されたが,このHolzknechtのクロモラジオメーター(Chromoradiometer)は最も早期に製作されたもののひとつであった.

化学物質を塗布した試験片にX線を照射し,標準色と比較するだけの簡単な方法であるが,計算尺のような構造の装置で,試験片を滑尺に載せて移動し,固定尺に描かれている標準色と一致するところで目盛の数字を読めるように工夫されている(図1).単位としてHが使用されているが,全く任意の設定である.

本稿は1903年の国際医学電気・放射線学会での講演記録で,反応物質として実際に何を使ったかは記載されていないが(秘密であったらしい),後の記述をみると塩化カリウム(KCl)と炭酸ナトリウム(NaCO3)の混合物と思われる.1910年の改良型では白金シアン化バリウムに変更されている.

著者の経験では,若年者の顔面皮膚で3Hで第1度皮膚反応(紅斑)が見られるなどと書かれているが,概ね6Hが紅斑線量,550レントゲン程度であったらしい[8].任意単位による半定量であるが,簡便であるため広く使われた.

線量の計測-電離作用の利用

このような初期の半定量的,間接的な方法に対して,1908年,フランスの物理学者Paul Ulrich Villard(ヴィラール, 1860-1934)はX線の電離作用を利用する定量的な計測法を初めて考案した[→原著論文].これは電離箱と象限電位計を使用する方法で,その基本原理は現在も広く使われているが,当時はまだ実用的な装置を作るには至らなかった.

電離箱は,気体を入れた箱の中に設けた電極に電圧を印加したもので,放射線が入射すると気体の分子が電離してイオン対が発生し,これが両電極に収集されて発生する電流を測定するものである.照射線量と発生する電荷は比例するので定量が可能である.しかし実際には,電離箱の壁から発生する二次電子線の影響(wall effect)を考慮する必要があり,正確な定量には他にもさまざまな問題を解決する必要があった.

1914年,William Duane(デュアン,1872-1935)は,通気型平行電極電離箱(free-air pallalel-plate ionization chamber)を製作した[→原著論文].これは,開放された小さな窓からX線を入射して壁に当たらないようにすることで, wall-effectを回避できた.その後改良が加わって標準測器となったが,内部で発生する二次線がすべて利用されて電極に達するためには,電極間の距離を大きくとる必要があり,またこの距離を短くすると壁の材質や厚さの影響を受けるという問題があるため大型にならざるを得ず,臨床応用は難しかった.1925年にはFricke & Glasserが空洞型(指頭型)電離箱を考案して小型化に成功し[→原著論文],これは1928年にVictoreen社から Victoreen Condenser R-Meterとして商品化され,戦前戦後を通じて標準的な計測器となった.1932年にはTaylorが収集電極の両側に,電気力線を垂直に補正する保護電極を設けてさらに小型化し,持ち運び可能な標準測定器が完成した.

原著論文

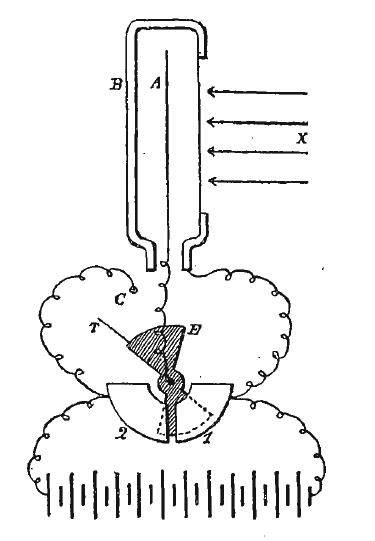

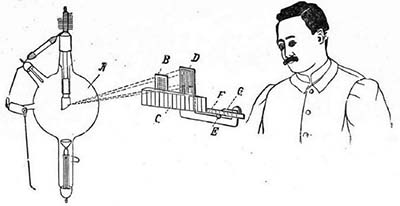

図2. VillardによるX線の電離作用を利用した線量測定の原理.図の右側からX線を照射し,フィルターAで仕切られた左右の空間の電離状態の差を,下部の象限電位計で検出する.

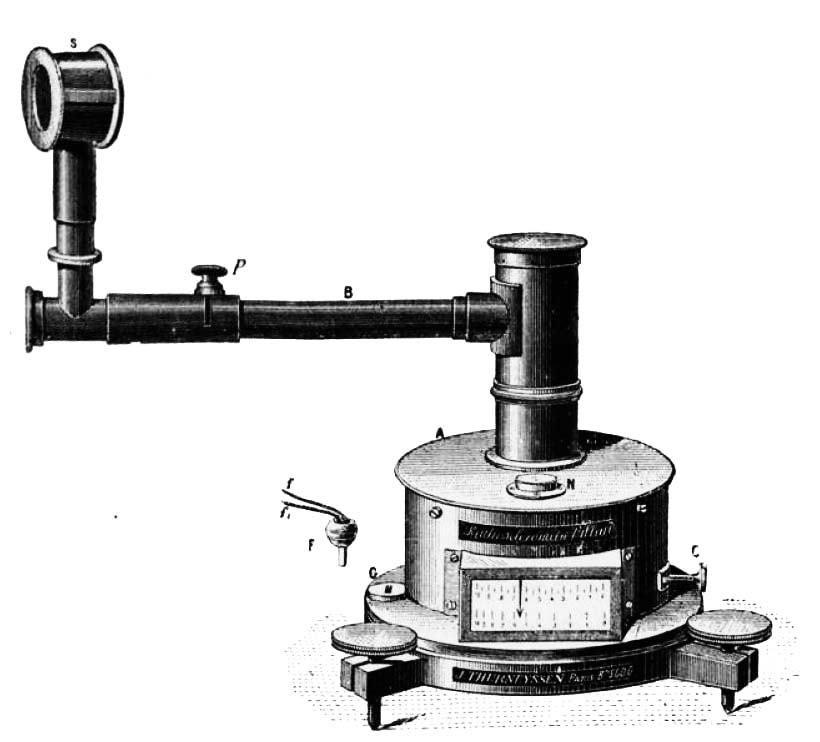

図3. ラジオスクレロメーター(Radio-sclérometre)の外観.

【要旨・解説】X線の線質,線量の測定に,X線の電離作用を利用する方法を初めて提案した論文である.1つ目の論文は線質測定,すなわちX線の硬さを定量する装置 ラジオスクレロメーター(Radiosclérometre)の解説で,その構造と使用法について述べている.その原理については,2つ目の論文の前半でさらに詳しく述べられているが,アルミニウム製フィルターで仕切られた2つの空気電離箱の電離を,象限電位計を使用して比較することにより線質を定量するものである(図2).それまでの化学物質の変色を比較する半定量的な方法に比較して,正確な硬度を直読できた.この装置は実際に製作,市販されて実用に供された(図3).

2つ目の論文の後半は,X線量の測定法を述べている.装置の構成は基本的に同じで電離箱と電位計の組合わせであるが,電離作用によって電位計の針が振り切れるとスイッチに触れて回路がショートして等電位となると同時に磁石の力に初期位置に復帰するメカニズムで針を往復運動させる.振動回数は線量に比例し,これを時計のエスケープ機構を使って歯車を回転させてカウントするというものである.ただ,実際に装置を製作することは電位の変化がわずかなので難しいとしており,実用化はされなかったらしい.

さらにこの論文の重要な点は,その最後に「電離によって標準温度,標準気圧の空気1cc に1 静電単位を付与するようなX 線量」をX線量の単位とすることを提案していることで,その後長らく顧みられなかったが,これは20年後の1928年,国際的に採用されることになるレントゲン(R)の定義そのものである.

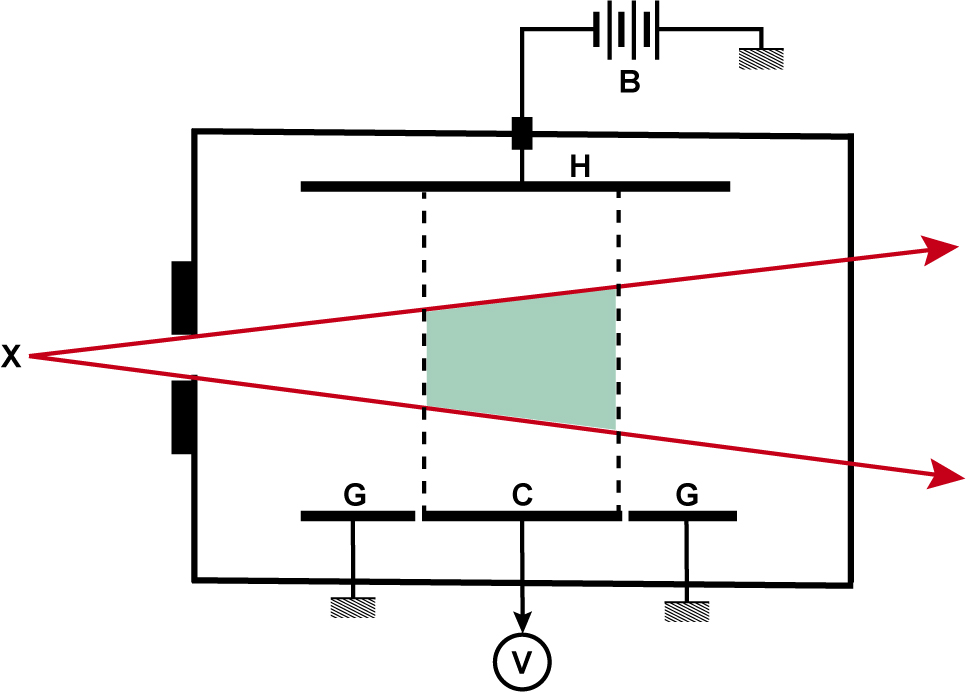

図4. 通気型平行電極電離箱の構造.X線束(X)により発生するイオンを,電源(B)につないだ高圧電極(H),集荷電極(C)間の電界で集め(緑色の部分),電位計(V)に流れる電流を計測する.集荷電極の両側の保護電極(G)は電界の方向を補正するためのもの.

【要旨・解説】 Villardが提案したX線の電離作用を利用したX線量の計測装置を初めて作ったのが,アメリカの物理学者Duaneである.1914年のARRSでの発表[9]が初出らしいが,これに対応する論文は書かれていない.しかし,1922年に発表された2篇の論文[10,11],および1923年のここに紹介する論文に,この装置の構造や計測上の留意点が記載されている.特に本論文には,具体的な使用法,ピットフォールなどが詳述されている.

Duaneの装置は,一般に通気型平行電極電離箱(open-air parallel-plate ioniziation chamber)といわれるもので,電離箱の本体は常圧常温の空気を入れた容器で,X線束と平行に上下2枚の金属平板電極を配したものである.構造は簡単であるが,これで定義通りのX線量を計測するには,発生したイオンが再結合する前にすべてのイオンを計測できること,すなわち飽和電流を計測する必要がある.これを可能とするには電離箱の構造が重要であることを強調し,いくつかのタイプの電離箱による実験結果を示している.

さらに,壁から発生する二次放射線が作るイオンもふくめすべて計測できることが必要で,そのためには電離箱は十分大きいことが必要であるが,実際には電極間距離10cm程度で十分であるとしている.また,実際に臨床で使用する小さな電離箱を標準電離箱で較正する方法を示している.

1928年のICRで定義された単位レントゲン(r)も,Duaneが提唱するこの標準電離箱を前提とするものであった.

図4. 小型電離箱.壁を空気と同じ実効原子番号をもつ材質とすることにより,容積1cc前後で大型標準電離箱に相当する制度が得られた.

【要旨・解説】現在,指頭型電離箱(thimble chamber)あるいは円筒型電離箱と呼ばれ,放射線治療などに実用されている小型線量計の基本となった論文である.

X線の電離作用に基づいてレントゲン単位でX線量を計測するには,Duaneが作った通気型平板電極電離箱が標準計測器とされるが,正確な計測には,理論的に無限に大きな電離箱が必要である.Duaneの論文では実用上はそれほど大きくなくても良いとしているが,それでも電極間距離10cmが必要とされ,臨床にそのまま使えるものではなかった.

この論文はまず冒頭で,X線による電離作用は,電子の光電効果とコンプトン散乱によるものであり,光電効果は物質の原子番号の3乗に比例することを示し,電離箱の壁の材質に依存することを述べている.そして,壁を空気と同じ実効原子番号(7.69)をもつ物質で作れば,小型でもレントゲン単位で正確な計測が可能であることを,理論と実験で示している.

具体的には,空気と同じ実効原子番号をもつ,黒鉛とマグネシウムの混合物で電離箱を作製し,容積0.5~5cc程度でも,実用的な広範囲のさまざまな線質のX線について,安定した計測値が得られた.また,これを用いて紅斑線量を測定し,約1,400Rとしている.

線量の計測-単位レントゲン(R)

この間,放射線量の単位の定義には少なからぬ混乱があった.前述のように1908年にVillardは, X線の電離作用を利用し,「0℃,1気圧下で空気1ccに1静電単位の電荷を賦与する放射線量」を1単位とした.この定義は,後に正式に採用されることになるr(レントゲン)単位に引き継がれることになるもので,先見の明であったといえるが,当時はあまり注目されず長らく使用されなかった.自由空気型電離箱を作ったDuaneはVillardの定義の毎秒量をIntensityと呼んで単位Eで表わした[9].1918年に,Friedrich, KrönigはVillardの単位をe単位と称し[12],1924年,計測器の較正,検定の公的機関である帝国理工学研究所(Physikalisch-Technischen Reichanstalt)の物理学者Hermann Behnkenがこれを発展させた単位を定義し[→原著論文],同年ドイツレントゲン学会が公式な単位Röntgen(R)としてこれを認めた.すなわちドイツでは基本的にVillardの定義が踏襲された.一方,フランスでは1921年にIser Solomon(ソロモン,1880-1939)が,「1gのラジウムから2cm離れた位置で0.5mm厚白金フィルターを通した放射線が毎秒発生する電離量」を基準として,これに等しい電離をもたらすX線量を単位とした[→原著論文].そして,やはりその単位にRöntgen(R)を使用し,1924年にフランスの学会もこれを認めた.このため,ドイツ,フランスそれぞれが定義した異なる2つのRが共存することなり,その換算が問題となった.

1925年の第1回ICRでこの問題が議論されたが決着がつかず,学会でも激しい議論が戦わされた[→関連文献].しかし1928年の第2回ICRで「二次電子による電離がすべて取り入れられ,かつ電離槽の壁の影響のない状態で,0℃,1気圧の乾燥空気1 cc 中に1 静電単位 のイオンを作り出すX 線の量」を単位とすることが定められ,これはVillard以来のドイツの定義にほぼ一致するものであった.単位記号としては,従来の2つのRとの混乱を避けるために小文字のr (röntgen)が定められた.この1928年の定義は,標準計測装置である通気型電離箱の使用を前提としているが,1937年,第5回ICRの定義では計測装置の指定がなく,小型の指頭型電離箱の使用も可能となった.これとともに対象がX線のみならずγ線にも拡張され,空気の量が0.001293gと質量で表示された.またこの時,後述のように線質について半価層の使用が明記された[→関連文献].

1962年,人名単位を大文字とする原則に従ってRöntgenの単位表示は再び大文字のRに戻されたが,1974年にSI単位の導入に伴って照射線量の単位は C/kg(1R=2.58x10-4C/kg)となった.しかしながら,よりによってレントゲンの名前が単位名から消えてしまったことは残念である.

原著論文

【要旨・解説】フランス式の「レントゲン」(R)単位を提唱した論文.1921年の論文では,独自に制作した線量計(イオノメーター)の構造が記載されている.基本的に,電離箱と金箔検電計を利用した一般的な構成であるが,両者をつなぐ接続部がフレキシブルに作られており,体腔やファントムに挿入しやすく作られており,臨床現場で使いやすい構造である.注目すべきは,一定量(1g)のラジウムを線源として較正し,単位をRとすることを提案している点である.

1924年の論文は,まずVillard(1908)以来のドイツ式の静電単位の歴史を振り返り,それまでe,Eなどで表わされてきた放射線量の単位はさまざまな条件に依存して一定しないとして,「ラジウム元素1g を電離箱から2cm の距離に置き,0.5mm厚の白金でフィルターした放射線」を基準として,これを1R(レントゲン)とすることをあらためて述べている.この定義は,白金フィルターの使用を明記している点を除けば,前報と基本的に同じである.

【要旨・解説】ドイツ式「レントゲン 」(R)単位を提唱した論文.ドイツでは,Villard(1908)以来,X線量の単位としてた空気1g当りの電離量の静電単位表示が使用されてきたが,これをあらためて整理し,特に小さな電離箱を使用する場合に問題となる壁効果を考慮して「18℃,1気圧下,電子を完全に利用し壁効果の無い状態で1 静電単位の電荷を発生する放射線量」を1単位とした.ここではまだ単位表示を「e」としているが,その後ドイツレントゲン学会で公認されて「R」(Röntgen)となった.この結果,フランスのSolomonの定義による「R」と共存することになり両者の換算が問題となったが,1928年のICRではBehnkenの定義のうち測定温度を18℃から0℃にあらためた他はほぼ同じ定義が採用され,照射線量の単位は「r」(Röntgen)となった.

関連文献

【要旨・解説】1928年当時,照射線量の単位として1921年にドイツレントゲン学会が公認した静電単位をもとにしたレントゲン(R)と,1924年にフランスのSolomonが導入した一定量のラジウムによる電離をもとにした同名のレントゲン(R)があり,それぞれの正当性と換算をめぐる一連の議論があった.ここに紹介する3本の論文はその代表的なものである.1本目はベルギー放射線科医Murdochらによる論文で,両者を厳密に同じ条件下で比較したところ,両者の比は管電圧やフィルターに依存して変化することから,フランス方式は絶対的な単位としては不適であるとした.

2本目はこれに対するフランス式単位の提唱者Solomon本人による反論で,Murdochらの結果は使用した電離箱の波長依存性によるもので,これを考慮すれば両者の不一致は消失するとしている.

3本目はこの両論文に対するコメントで,著者のBehnkenはドイツ式単位の提唱者であるとともに,Murdochらが使用した電離箱の較正証明書を発行している帝国理工学研究所の所長をつとめる物理学者である.ここでは,Murdochらが使用した電離箱は線質ごとに較正してあるので技術的な問題はなく,やはりフランス式を絶対単位として見なすことはできず,ドイツ式が優れているとしている.

【要旨・解説】1928年,第2回国際放射線学会(ICR)で,国際X線単位委員会による照射線量の単位「レントゲン(r)」を公認した報告文書である.それまでドイツ学派,フランス学派の異なるレントゲン(R)の定義が共存して議論があったが,ここで採用された定義はドイツ学派のものにほぼ同じで,混乱を避けるために単位を小文字の「r」としている.この時点では,わずか半ページの簡略なものであるが,この後1931年,1934年の報告書ではすこしづつ肉付けされて具体的なものとなり,ここにあわせて紹介する1937年版では,X線だけでなくγ線にも適用することを明記し,計測装置として空気等価壁電離箱(いわゆる指頭型電離箱)の利用を認め,また線質の表示について電圧に応じた物質を指定した半価層を指定しており,ここでほぼ「レントゲン」の定義が完成した.

線質の計測

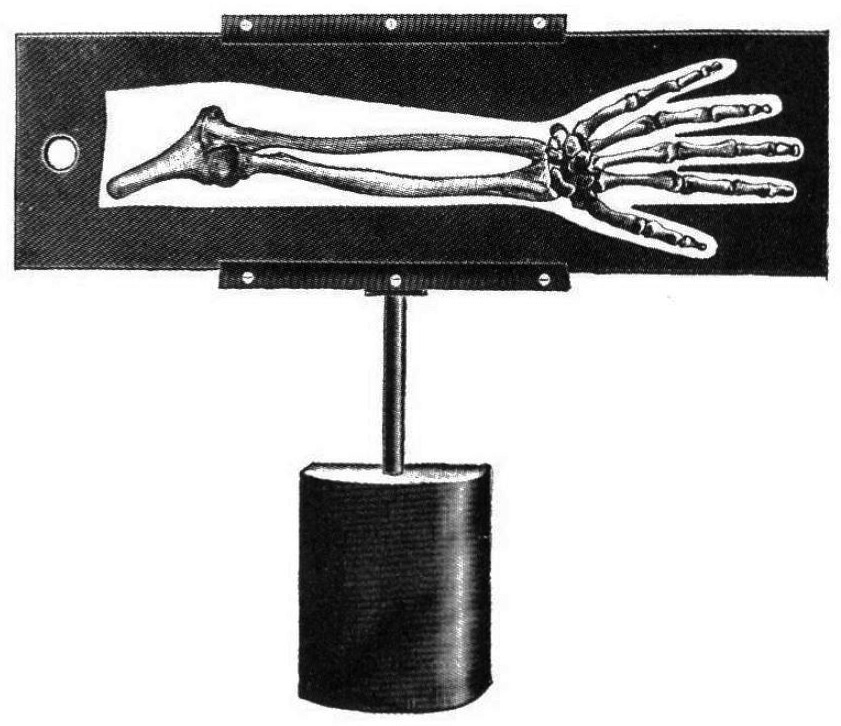

図5. X線質チェック用のOsteoscope.厚紙に上肢の骨格標本を埋め込んであり,軟部の輪郭は錫箔を切り抜いたもの.価格25ドル.X線管球の前に手をかざすかわりに,これを置いて線質を調整するために使った[13].

当時のX線管球は不安定で, 使用に当たってはその都度,線質(硬度)を確認して調整する必要があり,医師や技師はX線管球の前に手をかざしてみるのが一般的であった(→初期の放射線障害).しかし,まもなくX線による皮膚障害が明らかとなって警鐘が鳴らされ,これに応じてアメリカの医師Beckは,1904年,上肢の骨格標本を厚紙に固定したオステオスコープ(Osteoscope, Max Kohl社) を紹介してその使用を推奨した[13](図5).これを透視して,橈骨と手根骨の関節が明瞭に見える状態がベストとしている.

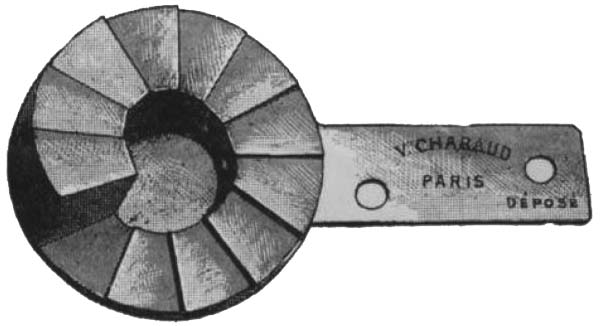

レントゲン自身が1897年の第3報で,白金シアン化バリウムの蛍光作用とアルミ箔フィルターを利用した「窓数」について触れているが[→原著論文],これが初の線質定量の試みと言える.原理的にはこれと同じであるが,1902年にフランスのLouis Benoist(ベノア*,1856-?)はアルミ階段を利用した硬度計(radiochromomètre)を考案した[→原著論文].これは中央部の銀円板の周囲にアルミニウム階段を配したもので,アルミ階段には1から12まで番号が振られており,X線を照射して銀円板と同等の透過度を示すアルミ階段の番号を硬度(単位B)とする.このほか,類似のものにWehnelt硬度計があり,形状は異なるが同様の方法である.

* 日本では慣用的にベノアと呼んでいるが,実際の発音はブノアに近い.

1912年,スイスの物理学者Theodore Christen(クリステン)は半価層の概念を導入し,ベークライト板を使用した測定装置を考案した[→原著論文] .その後スペクトル分析法として,1922年にDuaneが有効波長[14],1924年にSeemannが最小波長[15]の表示を提案しているが複雑で実用的ではなかった.1931年の第3回ICRでは,管電圧と半価層を線質表示とすることが明記され,さらに1937年の第5回ICRで具体的に電圧に応じて,指定の物質の半価層を表示することになった(~20kV セロファン,20~120kV アルミニウム,120~150kV 銅,400kV~ 錫)[→関連文献].

原著論文

図7. BenoistのX線硬度計.中央の銀円板を取り巻いて,12分画のアルミニウム階段が配されている.X線を照射して,中央と等濃度の階段数を硬度とする.

【要旨・解説】アルミニウム階段を利用したX線硬度計(透過計)の発明である.X線透過性の線質への依存度が小さい銀を対照物質として銀円板を中心におき,その周囲に厚さ1~12mmのアルミニウム階段を配した簡単な構造で,これにX線を照射して透視あるいは撮影し,銀円板と等濃度のアルミ階段数を硬度(1~12)とする(図7).

また,これを望遠鏡のような円筒の一端に組込んだ放射線比色鏡 (Lunette radiochrométrique)は,これを直接X線管球に向けることにより,その管球の線質を直読できるというものであるが,放射線防護が全く考慮されていないところが時代を感じさせる.「ベノア硬度計」は現在も実験などには使用されている.

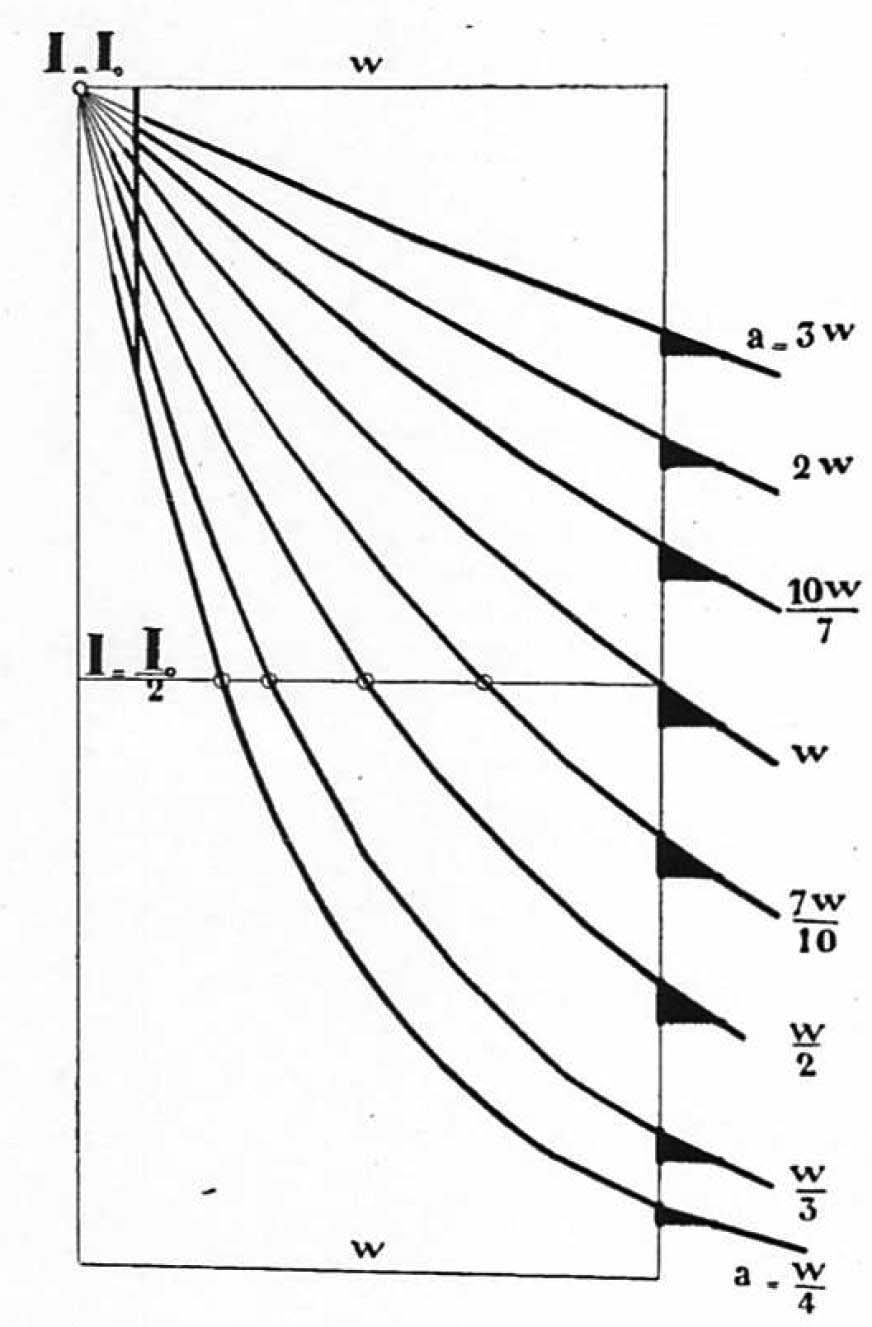

図8. 半価層の概念図.組織厚wと半価層aが一致するとき,最も効率的な深部線量が得られる.

【要旨・解説】X線の線質評価は,X線診断,治療いずれにおいても重要な問題であった.アルミ階段を利用したBenoistの硬度計は簡便で広く使われていたが,半定量的なものでしかなかった.初めて物理量としての線質計測法として,現在も広く使われている半価層の概念を提案したのは,オランダの物理学者Theodore Christenであった.1番目の論文はその初報である.

まず数式ならびにグラフを使った理論的解説によって半価層を解説し,半価層を軟部組織厚に等しくすると,深部線量が最大,皮膚線量が最小となることを示し(図8),深部治療に容易に応用できることを示している.具体的な計測法としては,蒸留水の半価層が最適としつつも,水の使用は実用的でないことから,水とほぼ同等の吸収能をもつベークライトを使用している.X線不透過性の金属板(材質は指定されていない)に多数の小孔をあけ,小孔の面積が表面積のちょうど半分となるようにした半価板によって強度が半減したX線を作り,これとベークライト製の階段を通過したX線とを透視板で目視的に観察して,両者の輝度が等しくなるようなベークライト階段の厚さから半価層を知ることができるという原理である(図9) .この方法は,物理学に暗い医師にも容易に理解でき,臨床的にも有用な方法であるとしているが,実際,約20年後の1931年,第3回ICRで半価層をもって線質表示とすることが決定され,現在も広く利用されている.

2番目の論文は,先の論文と同年に発表されたものであるが,包括的なその表題からも分かるように,半価層の概念をもとに,線質,線量をふくめた放射線計測について論じている.まず冒頭で半価層の意味,意義を紹介した後,「不均一な」 放射線の扱いを述べている.すなわちいわゆる第1半価層,第2半価層(という言葉は使っていないが)の概念を導入し,その比として均等度を定義している.これも現在に至るまで使用されている概念である.この論文の後半は,線量(dosage)を論じているが,これは「表面に到達する放射線エネルギーではなく,単位体積当りに吸収されるエネルギー量である」としており,現在でいう吸収線量の概念を初めて明確にした点で注目される.照射線量のことをここでは,組織の表面に到達するエネルギーという意味で「表面エネルギー」 と称しており,表面エネルギーが同じでも線質によって線量(吸収線量)が異なることを論じている.実際の計測法としては,結局Szilardの電離法を利用した方法(Iontoquantimeter)を紹介するにとどまっており,線量計測法や単位ついては今後の国際機関での検討に期待すると述べて結んでいる.

図9. 半価層によるX線量計測装置.半価板B,ベークライト階段Cをそれぞれ透過したX線を蛍光板Dで観察し,両者の輝度が等しくなるベークライト階段の厚さで半価層を知ることができる[14]

吸収線量と等価線量

それまで,単位R(レントゲン)は照射線量,吸収線量を区別せずに使われていた.吸収線量の概念を初めて明らかにしたのは,前述のように1915年,Christenの論文で,線量(dosage)という名称で照射される放射線エネルギーが同じでも,線質(半価層)によって「単位当りに吸収されるエネルギー量」は異なるとしてこれを求める方法を論じている.しかしあまり注目されることはなかった.通常の臨床領域では,1RのX線,γ線が空気に吸収される場合のエネルギー量は約83erg/gであることが分かっており,とりあえず支障はなかったためもある.しかし次第に高エネルギーX線,X線以外の放射線が利用されるようになり,1932年には中性子も発見され,空気と組織の違い,線質による吸収線量の違いを考慮する必要が生じてきた.電離法による吸収線量の測定は固体では不可能であったが,1936年にイギリスの物理学者Louis Harold Grayが,固体中に空洞を設けることで理論的に計算できることを示した.このBragg-Grayの公式は,照射線量から吸収線量を求める基本的な理論となった.

放射線の種類を考慮した等価線量の概念の歴史は,1931年にFaillaがラジウムのγ線とX線の治療効果を比較する目的で導入したRBE(Relative Biological Effectiveness,生物学的効果比)に遡る[17].以後,さまざまな放射線が,標準的なX線と等価の吸収線量をもたらす照射量は tissue roentgen, roentgen equivalentなどと呼ばれたが,1945年,アメリカの物理学者Herbert Parkerがβ線に対して物理学的にX線と等価という意味でrep (roentgen equivalent physical)という名称を用いた[18].さらにParkerは,組織の耐容線量を論ずるに当たって,同じ吸収線量でも組織によって耐容線量が異なることを論ずる方法として,repと同じ考え方を生物学的に適用し,その意味で名称はreb (roentgen equivalent biological)が相応しいが,発音がrepと紛らわしいことから rem (roentgen equivalent man, mouse, or mammal)と呼ぶと記載している[18].これが単位remの初出で,その実体は rem=rep × RBE であった [19].

1953年,ICRUは初めて吸収線量と照射線量を明確に区別し,照射線量の単位をR,吸収線量の単位をrad(=100erg/g)とした[20].さらに1956年のICRUで,rad x RBEを RBE doseと呼び,その単位にremを採用した.1962年のICRPで,これはあらためて線量当量(dose equivalent)と定義され,remは放射線防護のための線量として正式に位置づけられた.1977年,ICRUはSI単位への統一をはかり,吸収線量,等価線量の単位はそれぞれGy (=1 J/kg=100rad),Sv(=100rem)となり,1990年のIRCP Publ. 60で線量当量にかわって等価線量(equivalent dose),実効線量(effective dose)が導入され現在に至っている.

ラジウムの放射能と照射線量の単位

ラジウムはその発見直後からさまざまな治療応用が行なわれたが,当然その量を考える必要があった.初期は純度も一定せず,化合物による違いもあったことから,最初期の文献では等量のウランとγ線の強度を比較してこれを"strength", "intensity","activity"などと表現しており,値は数十万~200万程度であった[21].ラジウムの発見者Curieもこれを使用している.イギリスの放射線科医Butcherは,ウラン1gの放射線量を1 Uranieとし,ラジウムはおよそ100万 Uranieであるとしている[22].

1910年の第2回International Congress of Radiology and Electricityで,ラジウム元素1g(あるいはこれと平衡にあるラジウムエマネーション)がもつ放射能を1 Ci(キュリー)とすることが定義され[→関連文献],世界初の放射能の国際単位となった.またこの時の討議をもとに,1912年に国際ラジウム原器 (International Radium Standard)が作成され,パリに保管された[→関連文献].

Ciは放射能の単位として長く使われたが,1953年のInternational Commission on Radiological Unitsで,ラジウムへの依存を捨てて毎秒3.7×1010個崩壊する放射性元素の量と定義され,その後1974年にはSI単位に統一されて,毎秒1個崩壊する放射性元素の量としてBq(ベクレル)が採用されるに至り,Ciは過去の単位となった(1Ci = 3.7 x 1010 Bq).

なお当時,ラジウムエマネーションである気体のラドンについては,Mache (マッヘ)という単位が使われていた.ラドンの研究者 Heinrich Mache(1876-1954)に因むもので,空気あるいは水1Lについて10-3静電単位の飽和電流を生じる放射能と定義される(1 Mache = 13.5 Bq).初出は明らかでないが,1900年代から使われていた[25].その後,科学論文からは姿を消したが,現在でも 放射能泉の泉質表示に使われることがある.

ラジウムによる照射線量(dose)については,1909年,イギリスの医師Turnerが,ラジウム塩の質量と照射時間の積 mg-hrで表現することを提案した[26].

装置に依存するX線と異なり,ラジウムの線量はその質量で決まるのでこれはこれで合理的な方法で広く使われたが,1928年にX線量の単位としてレントゲン(r)が公認されると,特に放射線治療にあたってはラジウムも同じ単位で計測,比較する必要性が痛感された.しかしラジウムのγ線は二次電子を大量に放出することから,通常の電離箱ではこれを全てとらえることができず,大きな電離箱が必要であった.1938年,Friedrichは100×50×20mの大きなホールで計測を行ない[27],ラジウム1mg,0.5mmPt フィルターを使用して1cmの位置で8.4r/hrとの結果を得て,ラジウムもX線と同じ単位で治療計画を立てることができるようになった.

関連文献

【要旨・解説】ラジウム発見後,さまざまな放射能定量法が考案されたが,いずれも研究室レベルで方法が異なり,測定結果を比較することができない状態であった.この問題を解決すべく,イギリスのEarnest Rutherford,オーストリアのStefan Meyer,フランスのMarie Curieらが中心となってラジウム原器(標準線源, radium standard)を製作することを検討した.1910年9月にベルギーのブリュッセルで開催された国際放射線医学電気学会 (The International Congress of Radiology and Electricity)でこのための委員会が組織された.

最初の文献はその報告書であるが,Marie Curieがラジウム試料を提供して原器を作成することに同意したこと,この原器の完成後にこれをもとに副原器を作成して各国に配布すること,故Pierre Curieを讃えて*1 ラジウム1gと平衡にある放射性物質の量を1 curieとする*2ことが記載されている.このほかにも,放射性物質の命名法について議論され,新しい命名法の導入は混乱を招くことから従来のラジウムCなどの命名法を踏襲すること,半減期(half-value period)という用語の導入が決定された.

図10. 東北大学が購入した副原器(第8号)とその証明書(→和訳).Rutherford, Curie, Meyerの署名がある [出典:東北大学理学部・理学研究科.許可を得て掲載].

2番目の文献は,1912年3月にパリで開催された同委員会の報告書で,この2年間にラジウム原器が完成されたこと,今後の運用に関する審議結果が記載されている.著者名の記載がないが,前稿と同じくRutherfordと思われる.パリのMarie Curieが塩化ラジウム21.99mgを含む原器を作成し,同時にウィーンのHönigschmidが3本の原器を作成し,委員会がこの両者を比較したところ両者の値は計測誤差の範囲で完全に一致した.Curieの原器を国際ラジウム原器(International Radium Standard) としてパリの国際度量衡局(Bureau International des Poids et Mesures, BIPM)に保管し*3,オーストリアの原器の1本を予備原器としてウィーンに保管することが決定された.そしてこれをもとに,各国の求めに応じて副原器を作成し,国際原器,予備原器と比較し,証明書とともに提供されることとなった.

1913年, 日本も3本の副原器を購入したとされ,その詳細は不明であるが,その1つ(第8号)は東北大学が購入,保管していたことが記録されている(図10) [28].

その後,1953年に Curieの定義が ラジウムが3.7×1010壊変/秒する量と変更され,ラジウム原器は事実上不要となり,さらに1975年には放射能のSI単位として Becquerel (=1壊変/秒)が採用されるに至ってCurieは過去のものとなった.ラジウムの壊変に伴うヘリウムガス発生によるガラス管内の圧上昇,破損も懸念されることから,1993年に廃棄された[24].

*1 委員会開催にあたってRutherfordは,原器の製作にあたるMarie Curieがこれを自分の研究室に置くことを主張することを考慮し,公の場に保管するよう説得する材料のひとつとして単位名curieを持ち出したとされる.curie がPierre Curie, Marie Curieのいずれに因むかという点についてはいろいろ思惑もあったようで,Marieに因んで命名すると,委員の中には反対意見がでることが予想されることから公式にはPierreに因むととされた節がある.Rutherfordは後年「Curie夫妻を讃えて」と述べている[23].

*2 ラジウム1g は非現実的な大量であり,Rutherfordら他の委員は 1×10-8g を 1 curie とする意向であったが,Marie Curieが強く主張したため 1gとなった[23]

出典

- 1. Dorn E. Über ein erwärmende Wirkung der Röntgenstrahlen. Ann Phys Physikal Chemie 63:160-76,1897

- 2. Freund L. Ein Neues Radiometrisches Verfahren. Wien Klin Wochenschr 17:1904

- 3. Schwarz G. Über die Einwirkung der Röntgenstrahlung auf Ammonium-oxalat-Sublimatloesung. Fortschr Geb Röntgenstr 11:114,1907

- 4. Kienböck R. Über Dosimeter und das quantimetrische Verfahren. Fortschr Röntgenstr 9:276-95,1905/1906

- 5. Contremoulins G. Recherche d'une unité de mesure pour la force pénétration des rayons X et pour leur quantité. Compt Rend Acad Sci 134:649-51,1902

- 6. Guilleminot H. Nouvequ quantitomèter pour rayons X. Compt Redn Acad Sci 145:711-3,1907

- 7. del Regato JA. Guido Holzknecht. Int J Radiat Oncol 2:1201-8,1977

- 8. Schall WE. X-rays: their origin, dosage and practical application. 4ed. (John Wrigtht, Bristol, 1932)

- 9. Duane, W.: The Relation of Gamma Rays to X-rays. Annual Meeting of the American Roentgenray Society, Cleveland, 1914

- 10. Duane W. Roentgen rays of short wave-lengths and their measurement. Am J Roentgenol 9:167-71,1922

- 11. Duane W. Measurement of roentgen radiation by means of an ionizing chamber and galvanometer. Am J Roentgenol 9:467-9,1922

- 12. Krönig B, Friedrich W. Physikalische und biologische Grundlagen der Strahlentherpie. (Urban & Schwarzenberg, Berlin, 1918)

- 13. Beck C. Roentgen-ray diagnosis and therapy. (Appleton & Lange, New York, 1904)

- 14. Duane W. Roentgen rays of short wave-lengths and their measurement. Am J Roentgenol 9:167-71,1922

- 15. Seemann H. Die Qualität der Röntgenstrahlen und ihre spektroraphische Messung in der Therapie und Röntgentechnik. Strahlentherapie 17:69-112,1924

- 16. 藤浪剛一編.れんとげん學 (改訂第4版, 南山堂,1925)

- 17. Failla G, Henshaw PS. The relative biological effectiveness of X-rays and γ-rays. Radiology 17:1-43,1931

- 18. Cantrill ST, Parker HM. The tolerance dose. MDDC-1100 (Argonne National Laboratory, United States Atoimc Energy Commission, 1945)

- 19. Evans RD. Radioactivity units and standards. Nucleonics 1:32-43,1947

- 20. ICRU Report. Brit J Radiol, 27:243-5,1954

- 21.King LV. Absorption problems in radioactivity. London, Edinburgh and Dublin Phil Mag J Sci 23:242,1912

- 22. Butcher WD. The means of accurate measurment in X-ray work. J Roent Soc 1:74,1905

- 23. How the curie came to be. Health Physics Society's Newsletter, Oct. & Nov. 1996

- 24. Ariouet CF. Marie Curie, the international radium standard and the BIPM. Appl Radiat Isotop 168:1-11,2021

- 25. Ishitani D, Manabe K. Radioactivity of hot springs in Yugawara , Izusan and Atami. Proc Tokyo Math-Phys Soc, 5:226-249,1910

- 26. Turner D. The effects and use or radium. Lancet 2:1873-75,1909

- 27. Friedrich AW. The measurement of gamma rays. Am J Roentgenol 40:69-79,1938

- 28. 藤平力. 東北大ラジウム副原器のルーツ. 日本物理学会誌 50:827-9,1995