- 最初期の放射線医学

- 初期のX線撮影

- 原著論文

- 1896 初の臨床例のX線撮影

- 1896 アメリカ初の臨床例のX線撮影

- 関連文献

- 1896 《X線のABC》一般向けX線入門書

- 1904 《X線覚え書き》X線技術と防護のヒント集

- 1937 X線発見直後の1年間の回想記録

- 関連事項

- 放射線科医の誕生

- 日本における初期のX線研究

- ・最初期の追試と国産X線装置の開発

- ・日本陸軍の貢献

- ・藤浪剛一の活躍

- ・大正,昭和初期の放射線医学

- 関連文献

- レンチエン寫眞に就て

- 日本の放射線医学発展に貢献した人々

最初期の放射線医学

初期のX線撮影

レントゲンが報告した陰極線管によるX線発生の仕組みは,比較的簡単なものであったため,容易に装置を組み立てて追試することができた.このため発表直後から欧米各地でX線透視,X線撮影が盛んに行なわれた.一般向けのX線入門書も早くから出版され[→関連文献:X線のABC],撮影対象の多くはボランティアの四肢や,金属アクセサリーの類であったが,まもなく臨床例の報告が相次ぐようになった.

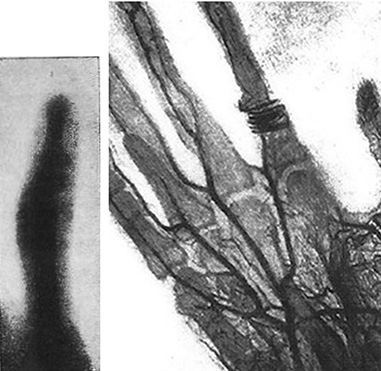

おそらく初の臨床例と思われるのは,1月17日のウィーン内科学会でEduard Haschekらが報告した陳旧性銃弾外傷の指骨の写真である[→原著論文](図1).さらに1月24日の同学会では,手掌の金属異物(銃弾),母趾末節骨の重複奇形の報告があり,術前検査としてのX線写真の有用性が強調されている[1].

海をわたったアメリカでは,2月3日にダートマス大学のEdwin Frost(フロスト)が撮影した手の骨折の写真が初の臨床例とされる[→原著論文]. 2月13日,イギリスの外科医 John Francis Hall-Edwardsは,手掌に縫い針が刺さった女性のX線写真を撮影した.患者は2週間前に針を刺して訪れた病院では診断がつかなかったが,このX線により局在が明らかとなり,その翌日摘出に成功した.これはおそらくX線が術前検査として実際に役立った初例である[3].当時のX線装置の性能では軟部の撮影は難しかったことから,初期の臨床例の多くは骨病変と四肢の異物であるが,1896年の1年間で出版されたX線関係の論文は1000篇以上,書籍も約50冊におよび[2],医学界がX線に寄せた関心の大きさがうかがわれる[→関連文献: 1896年におけるX線] .

これに対して,日本では著しく反応が遅く,X線に関する論文発表が年間10篇にも及ばない時期が10年以上も続いた(→関連事項:日本における初期のX線研究).

図1. アメリカ初の臨床X線撮影.

(左図)1986年2月3日,ダートマス大学で物理学/天文学教授のEdward Frost(左)はその弟のフGilman Frost医師(右)の依頼で,左手首を骨折した14歳の少年の手を撮影した.患者の左手の上にクルックス管,下に写真乾板が置かれている.撮影時間は20分であった.撮影された写真は図4.

原著論文

図2(左). 陳旧性指骨外傷 .

図3(右). 屍体手の血管造影.曝射時間57分.

レントゲンの別刷論文を受け取った物理学者Franz Exnerからこれを知った兄の生理学者Sigmund Exnerは,1896年1月10日のウィーン内科学会でその内容を紹介するとともに,講演後にウィーン医科大学のVon Neusserに適当な症例をFranz Exnerのもとに送るよう依頼した.これに応えて,Exnerの指導の下,物理学教室助手のHaschekが医師のLindenthalとともに陳旧性指骨外傷のX線撮影を行なった.これがおそらく医学的適応により撮影された初の症例と思われる(図2).さらに彼らは,解剖学教室のJulius Tandlerから供与された屍体手に造影剤を注入して血管を写し出す実験を行なっており,史上初の血管造影の試みである*(図3).この2例を翌週1月17日の学会で報告するとともに,1月23日付の学会誌に投稿したのがこの論文である.

X線発見の報告からわずか2週間余で,軟部織のコントラストが得られないことを知り,血管内に現在の造影剤に相当するものを注入し,将来的に様々な組織の描出が新しい診断学を拓くことを予想した結語は先見の明に富んだものと言えよう.

* Sigmund Exnerはレントゲンの友人で,1895年12月31日,ExnerのパーティーにHaschekも同席していてX線の話題に興味をもち,同僚医師のLindenthalとともに撮影を試みたとする記述もある[ARRS History of Radiology. Chap.13]

図4. 尺骨遠位に骨折が認められる[7]. Frostは記載していないが,橈骨にも骨折があるようにみえる.

【解説】レントゲンのX線発見直後,アメリカ東海岸のニューハンプシャー州ダートマス大学におけるX線実験(図1)の短報であるが,最後にひとこと,投稿の前日2月4日に手の骨折患者の撮影に成功したことが記載されており,これがアメリカにおける臨床X線撮影第1号とされている.論文には,この手の骨折の写真は載っていない(撮影が投稿前日なので間に合わなかったものと思われる)が,その後著者が1930年の同窓会誌[7]に当時の写真を発表している(図4).

著者Edwin B. Frostは,天文学/物理学の教授であるが,この写真は医師である弟Gilman Frostの依頼に応じて撮影したものであった.論文には詳しい記載がないが,患者は14歳の少年Edward McCarthyで,1月19日にスケート中に骨折してFrost医師の診察を受けたが,その後X線発見の報を読んだFrost医師が撮影を思いついて物理学者の兄に依頼したという[4,8].

本稿は Science誌2月14日号に掲載されたものであるが,この号にはレントゲンの初報論文の英訳が掲載されており,その後ろにこの論文をふくめ,アメリカの研究者による追試を報告する短報が3篇ならんで掲載されている.他の2編はPupin,Godspeedの論文で,いずれも追試の成功を報告している.

関連文献

図5. (上) 表紙の画像.硬貨と鍵の入った財布のX線写真.(下) X線実験装置一式.

【要旨・解説】本書はそのタイトルどおりX線の入門書であるが,序文や本文中に書かれている通り,主たる読者対象はアマチュア実験家である.本書の出版は1896年10月で,同年1月にレントゲンがX線の発見を報じてからわずか半年余りであるが,X線実験は比較的簡単な装置で可能であったことから,工学者,医学者だけでなく,多くのしろうと科学愛好家が見よう見まねでX線透視,X線撮影を試みていたらしい(図5).本文中には,そのような人が数千人もいると書かれている.このため,電気に関する知識が乏しい読者にもわかるように,誘導コイル,コンデンサーなどの基本原理から説き起こし,装置を購入するにあたってのヒント,回路の接続方法,実際の使用法などを具体的,詳細に述べており,最後にフィルムの現像法,装置がうまく動作しない場合のトラブル対処法まで書かれている.確かにこれを読めば誰でも簡単なX線撮影ができたであろうことは想像に難くない.既にこの時期,これだけまとまった入門書が書かれていたことは,驚異的とも言える.

内容的には,電源とX線管に関する記述が大半を占める.電源としては,商用の交流電灯線があまり普及していなかった当時,静電発電機,電池と誘電コイルの利用が一般的であり,交流が利用できる場合は高周波変圧器が推奨されている.X線管はクルックス管であるが,真空度の経時的変動による性能劣化とそれに対する対策がかなり詳しく書かれている.

放射線医学史的には,当時使われていた装置の性能や使用法の詳細にわかり,非常に興味深い.まだX線の危険性については認識されていなかった時代であり,放射線防護に関する記述が皆無である点も注目に値する.

著者のWilliam Henry Meadowcroft (メドウクロフト, 1853-1937)はアメリカ人で,もともと法律家で法律事務所の共同経営者であったが,エジソン電灯会社(Edison Electric Light Company)の副社長を経てエジソンの個人秘書となり,エジソンが没するまでその職にあった(本書の記述中,エジソンの発明品にやや重きが置かれている箇所があるが,そのような背景によるものであろう).詳しい経歴や電気工学やX線の知識をどのように身につけたかは不明だが,本書以前に 「電気のABC」(The ABC of Electricity, 1888)も出版しており,この他エジソンの伝記も著している.

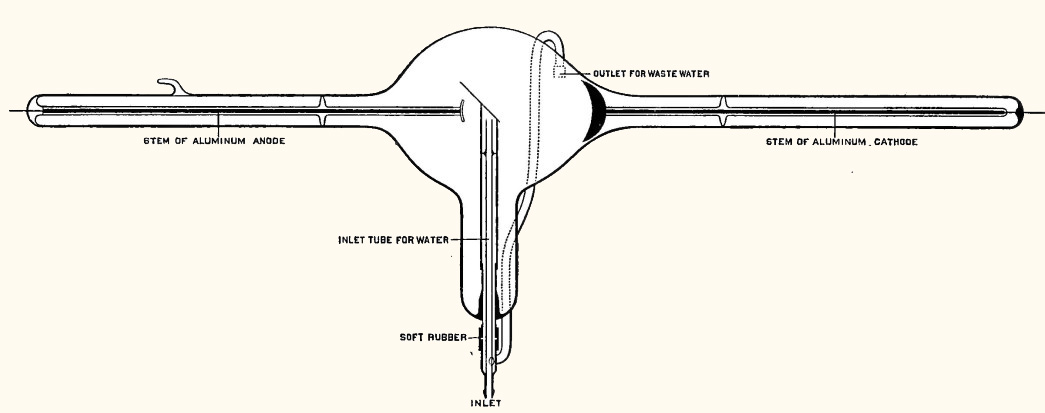

図6. ロリンズが考案,製作したターゲット冷却装置付きX線管球.

図7. ロリンズが製作し,使用を推奨した放射線非透過性の材質のX線管ボックス.

【要旨・解説】著者のロリンズ(William Herbert Rollins, 1852-1929)は,米国ハーバード大学を卒業した歯科医.医学部も卒業しているが,生業は歯科開業医であった.1896年にレントゲンのX線発見が報じられると,まず歯科への応用を試みるとともに,X線管球,コイルなど周辺機器の開発に力を注いだ.もともと機械工になりたかったというだけあって機械工学,電気工学の知識や技術も豊富で,自ら様々な装置を設計,製作した.同時代に放射線医学のパイオニアとして活躍し,放射線診断学の名著 "The Roentgen Rays in Medicine and Surgery"の著者でもある ウィリアムズ(Francis H. Williams, 1852-1936)は,それぞれの妻が姉妹という関係でもあり,ウィリアムズの求めに応じて装置を開発すると同時に,共同研究者でもあった.本稿は,ロリンズが1896年から1904年にかけて雑誌に投稿した論文をまとめたものである.

約200編の「ノート」は,はわずか数行のものから数頁にわたるものまで様々で,その内容は(1) X線管球,誘導コイル,発電機などX線発生装置の開発(図6),(2) X線検査テーブル,X線管ホルダーなどX線検査関連装置の開発(図7),(3) 陰極線の本態,X線発生機構を中心とする物理学的考察,(4) 術者および患者の放射線被曝防護 に大別される.投稿先は大部分が Electrical Reviewという電気技術系の雑誌であるが,特に医学的な主題を扱った十数編はBoston Medical and Surgical Journal (現 NEJM)に投稿されている.

(1)のX線発生装置については,自らの手で様々な形式の管球やコイルを製作し(図6),実験を重ねており,アイデアの一部は当時の医療機器メーカーにも採用されたようである.この時代のX線管はいわゆるガス管球であり,その真空度調整に多大な労力が必要であった.真空度は管球使用中にも刻々と変化し,これをいかに安定なものとするかが大きな課題であった.ロリンズの論考の大部分はこの点に費やされている.

(2)のX線検査関連装置も,実際に様々なものを自作して共同研究者のウィリアムズにこれを提供し,ウィリアムズはこれで多くの患者を検査しているが,実際にメーカーの設計にこれが採用されたのかは不明である.いずれも,その製作方法,操作方法が詳細な図とともに紹介されている(図7).

(3)の陰極線,X線の物理学に関する内容については,当時はまだ陰極線の本態が不明で,主にエーテル波動説,粒子説の2つが議論されていた時代である.ロリンズは,様々なX線管の実験を通じてこれを論じているが,その理論はしばしば独自の謬論に走って完全に的を外したもので,周囲からも相手にされなかったようであるが,物理学者でないロリンズとしては致し方のなかったところであろう.

その意味で,ロリンズの仕事の大部分は,彼の個人的な興味を満たすにとどまるものであったが,こと(4)の放射線被曝防護については,現在にも通用する的確な提言を数多く行っている.この時期,既にX線が皮膚火傷を来すことは知られていたが,それ異常の重大な障害は知られていなかった.ロリンズは,1901年2月のノート123で,モルモットにX線を照射すると死亡することを報告し,その後モルモットの胎児死亡,失明の原因になること,これが当時考えられていたように電流やオゾンによるものではなく,X線自体によるものであると述べた.そしてこれを防ぐために,X線管球を鉛など放射線を遮蔽するボックスに入れて使用すること,放射線照射領域は診断,治療に必要な最小限の領域に絞ること,術者は鉛ガラスの眼鏡を装用するべきであるなど,放射線防護の基本を唱えた.またこれらの原則をノート179I に「X線鉄則集」(Axioms)としてまとめている.しかし周囲の反応は鈍く,ロリンズは一連のノートの中でこれを嘆きつつ,何回も警鐘を繰り返している.

ロリンズの警鐘が広く受け入れられなかったことについては,ロリンズにも責任の一端がある.一つには,彼はこの一連の放射線防護に関する論考を正式な論文ではなく,Boston Medical and Surgical Journal誌のCorrespondence欄にごく短い通信として投稿しただけであった.内容的にもごく少数の動物実験の結果報告にとどまり,論文の体裁を成していない.またロリンズは医学会に出席して発表することもなかった.さらにこの雑誌は今でこそ世界に冠たる一流医学誌(NEJM)であるが,当時はその名前の通り地方の医学会誌で読者数も少なかった.ロリンズは最初期に放射線防護の必要性を唱え,放射性防護の父と言われることもあるが,実際にその影響力は小さく,その努力は実を結ばなかったとたと言わざるを得ない.

図8. 1896年8月12日撮影.露光時間2分.結核性骨炎.典型的な風棘の所見がみられる.

【要旨・解説】一般開業医であったがX線発見直後にたまたまX線検査に携わり,全くのゼロから手探りでX線検査を始め,その後放射線学会の要職をつとめたイギリスの放射線科医の草分けCharles Thurstan Holland (ホランド,1863-1941)が,晩年,引退後に最初の1年間の経験を述懐したエッセイである.装置の設定,調整,写真の焼き付けまですべてひとりでこなし,写真1枚焼き付けるにも半日かかり,撮影に成功しても周囲の誰ひとり異常像はもとより正常像を知らない状況で孤軍奮闘する様子が,ユーモアをまじえて描かれており,たいへん興味深い.

関連事項

放射線科医の誕生

黎明期のX線技術は,医学というよりも写真術の新領域とされ,撮影に携ったのは従来の写真家(photographer)や,写真を趣味とする医師が多かった.当時の論文に頻出する radiographer という言葉は,技術者,技師,医師などすべてをふくんだ,いわばX線取扱者とでもいうべきものである.早くも1896年には欧米でRoentgen Studioが多く開業され,医師の依頼による患者の撮影のほか,一般人が持ち込む宝石などの撮影を行なっていた.しかしこと患者の撮影についていえば,医学知識を欠く技師,機器の扱いを知らない医師が行なう撮影には自から限界があった.X線をてがけた写真家,技術者の中には,これを契機として医学校に入学しなおして放射線科医となった者も少なくなく,例えば副鼻腔撮影法に名前が残るEugene Wilson Caldwellもその1人である.

初期のX線撮影は,内科医,外科医,整形外科医などの手によって行なわれ,X線所見と臨床所見の対比による知識の蓄積にはたいへん有用であった.しかし,次第に兼業が難しくなり,X線撮影は専門に扱う 放射線科医 radiologist に委ねられるようになった[9].

日本における初期のX線研究

図9. 「れんとげん投影寫眞帖」 掲載,スズメのX線写真.本邦初のX線写真集であるが,未だ医学には応用されなかった.

図10. 村岡範為馳(1853-1929).物理学者.第三高等学校教授時代に島津源蔵の協力を得て日本初のX線撮影に成功した.

・最初期の追試と国産X線装置の開発

1896年1月,レントゲンによるX線発見が報じられると,欧米では1週間を経ずして各地で追試が行なわれ,その月内に初の臨床例も報告された.さらにその後1年間で1,000篇以上の論文が発表され,広く臨床に供された.しかし日本の事情はこれとは全く異るもので,受容は遅々たるものであった[11-16].

日本におけるX線発見の初報は,1896年2月29日の東京醫事新誌で,3月7日には時事新報など一般紙でも報道された.当時,ドイツに留学していた物理学者の長岡半太郎は,ベルリン大学で催されたベルリン物理学会50年祭で手のX線写真を入手して論文とともに東京帝国大学理科学校の山川健次郎に郵送した*1[12,16].

山川らは早速実験を開始し,同じくこの報に接した第一高等学校の山口鋭之,水野敏之丞らも,山川らとほぼ同時期,3月下旬にX線の発生に成功した[16].5月には水野が「れんとげん投影寫眞帖」を出版し,ここには人の手,小動物,各種物体などのX線写真16葉がおさめられている(図9).5月31日に外科医の丸茂文良も,私立医学校済生学舎(後の日本医科大学)の例会でX線実験を供覧した*2.

ほぼ同時期,京都第三高等学校教授の村岡範為馳*3(図10)もやはり長岡半太郎からX線発見の報を知った.村岡はドイツ留学中にレントゲンと面識があり,直接レントゲンに問い合せて追試を計画したが第三高等学校には設備がないため,島津製作所 の 島津源蔵 の協力を仰ぎ,10月10日に島津製作所で桐箱に入れた1円銀貨の撮影に成功した.

このように国内各所でX線撮影が試みられているが,いずれも研究室レベルの物理実験にとどまり,医学応用には至らなかった.欧米のように爆発的な臨床応用の拡がりを欠いた主な理由は,X線管球,電源などの装置の入手が困難であったことで,初期の研究者はいずれもCrookes管を手作りするところから始め,大変な苦労を重ねている[12].

当時のX線装置はすべてドイツからの輸入に頼っていたが,島津源蔵 はこのような状況の中で,村岡範為馳との共同実験の経験を元にX線装置の研究開発を進め,1909年に初の国産医療用X線装置を完成させ千葉国府台陸軍衛戌病院に納入した.これはベンジン発電機と蓄電池を電源とするものであったが,1911年には交流電源を用いた大型医療用X線装置を開発して日本赤十字大津支部病院に納入し(図11),以後島津製作所は,我が国のX線黎明期にあって,X線技術開発,普及に大きな役割を果たした.

図11. 日本赤十字大津病院に納入された初の国産X線装置(島津製作所).

*1 このX線写真は,3月25日発行の東洋学芸雑誌(174号)の巻頭を飾り,おそらく一般の日本人が初めて目にするX線写真となった.

*2 この講演録は「レントゲン氏の所謂X光線?の『デモンストラチオン』」として出版された.「所謂X線光線?」という表記は,X線は新種の光線ではなく陰極線の一種であると誤解しているためである.時計の鎖,タバコ,二銭銅貨などの写真が掲載されている.また,X線の殺菌作用の可能性について触れている.

*3 村岡範為馳(むらおかはんいち, 1853-1929).大学南校(東京帝国大学の前身)鉱山科を中退,東京女子師範学校(現 お茶の水女子大)の教諭となり独学で物理学を学んだ.1878年,のStrasbourg大学(アルザス=ロレーヌ地方,当時ドイツ領)に留学して物理学を学んだが,当時の助教授がレントゲンであった.帰国後は東京大学医学部,第一高等学校などを経て東京音楽学校(現 東京藝術大学音楽学部)の第2代校長となり音響学を研究した.1893年京都第三高等学校(現 京都大学)教授,1897年京都帝国大学創設とともに物理学教授となった.1901年,レントゲンのノーベル物理学賞受賞時には渡欧して祝賀会に参列した[12].

・日本陸軍の貢献

日本におけるX線の医学応用の発展には日本陸軍の貢献が大きく,その中心となったのが陸軍軍医 芳賀榮次郎である[13].芳賀は,留学先のベルリンからシーメンス社製X線装置一式を私費を投じて持ち帰り,1898年11月にこれを陸軍病院に寄贈,翌年から陸軍のみならず東京帝国大学や永楽病院(後の東京大学病院小石川分院)の患者の診療に供した.同年発表した「レンチエン写真に就て」(→関連文献)は,自身のドイツでの見聞に基づく総説であるが,ドイツでの臨床応用の活況を紹介し,医学における可能性を日本の医学界に知らしめた.この時期,主に骨病変に関する散発的な症例報告があるものの,X線の物理学的解説や医学的総説を含めても発表論文数は10編前後と,少なくとも論文数からみる限り,日本のX線研究は甚だ低調な時代が10年以上続いた[10].

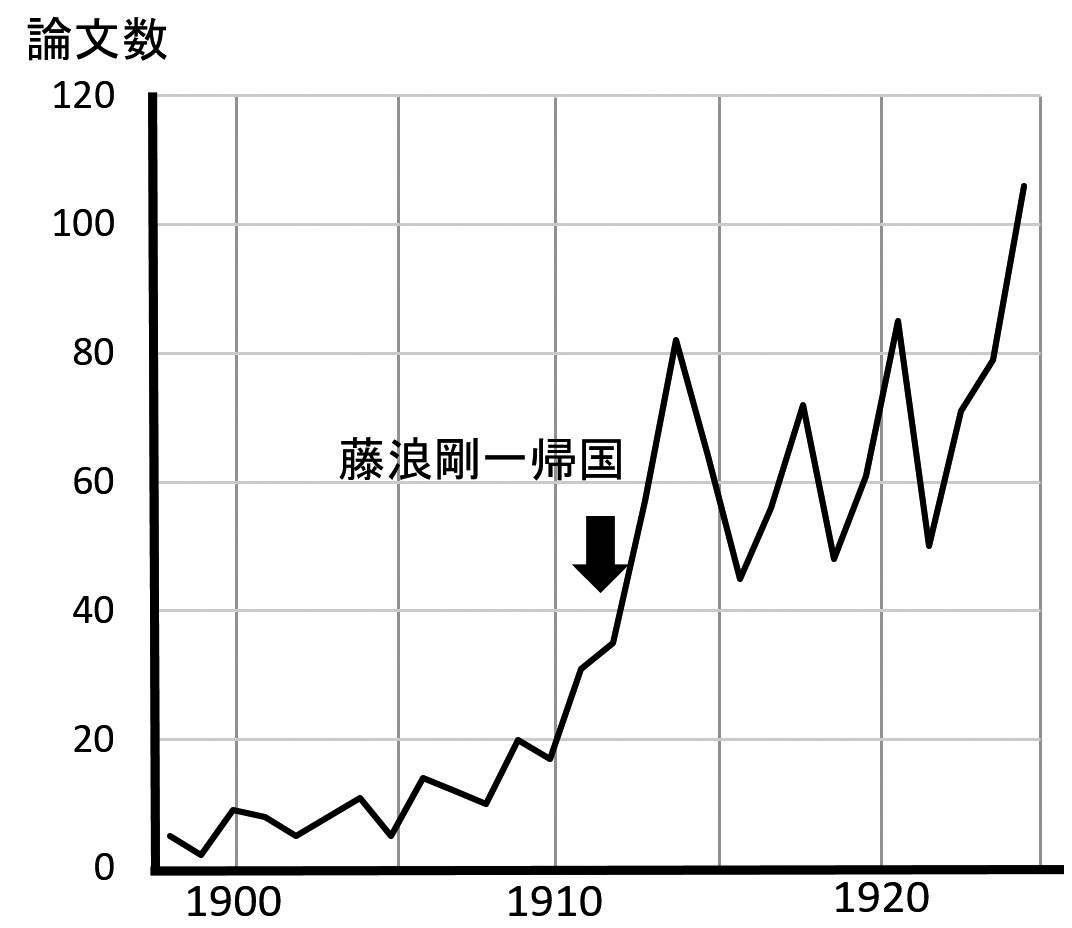

図12. 本邦におけるX線関連論文の年間発表数の推移[10].1912年,藤浪剛一の帰国後,倍増した.

・藤浪剛一の活躍

この状況を一変させたのが,後に慶應義塾大学医学部初代教授となる藤浪剛一である.藤浪は1909年にウィーン大学に留学し,ホルツクネヒト,キーンベックらの下で最先端の放射線医学を学んだ後,1912年に帰国して順天堂医院レントゲン科長として,日本初の放射線診療部門を開設した.それまで,X線研究の担い手は外科,整形外科,婦人科などの臨床医であった[17].その意味で,藤浪はまさしく日本初の放射線科医であった.藤浪は帰国後ただちに放射線医学に関する論文,総説を次々と発表,数々の講演,講習会を通じて放射線医学の啓蒙活動を開始した.その効果は絶大で,その翌年から放射線関連の論文数は倍増した(図12).1920年に著した日本初の放射線医学の教科書「れんとげん學」は,放射線物理学の基礎から,装置,技術,臨床まで網羅した大著で,当時の欧米にもこれに匹敵するものは見たらない.その後1940年代半ばまで改訂,増補を重ね,放射線医学を学ぶ者の必読書となった.藤浪剛一は,1920年,慶應義塾大学医学部創立と同時に理学的診療科(後の放射線科)初代教授となり,日本初の放射線医学講座が誕生した.

・大正,昭和初期の放射線医学

藤浪剛一と同時期,大正末期から昭和初期にかけて日本の放射線医学の発展に貢献した医学者として,田代義徳(東京帝大整形外科),真鍋嘉一郎(同内科),土肥慶蔵(同皮膚科),近藤次繁(同外科)らの名を挙げることができる.その所属から分かるように,放射線科という診療部門が確立していなかったこの時期,臨床各科の先進的な研究者が,放射線の臨床応用を試みた時代であった.1923年,日本初の放射線関連学会である日本レントゲン学会の設立にあたっても,会長は田代義徳(整形外科),42名の評議員も藤浪剛一(慶應義塾大学理学的診療科)以外はすべて臨床各科の医師であった(→日本の放射線関連学会歴代会長).昭和期(1926~)に入ると,放射線医学を専門とする医学者が登場する.初期は,卒後まず内科や外科に入局してその後放射線医学を専攻するようなった者が多い.中島良貞(九大初代教授),浦野多門治(京大講師),末次逸馬(京大初代教授),長橋正道(大阪大初代教授),後藤五郎(京都府立医大初代教授)らはこのような経歴の人々である.その後,卒業と同時に放射科に入門する者も増えた (→関連文献. 日本の放射線医学発展に貢献した人々).

1933年,日本レントゲン学会は内紛により分裂し,日本放射線医学会が分派することになったが,内紛の原因は次期学会長に内科医が選任されたことに対する放射線科医の不満によるものであった.学会の分裂は7年に及んだが,幅広い臨床科に守備範囲をもつことを特徴とする放射線医学ならではの問題であり,放射線科が自立するための産みの苦しみであった.1941年,学会が再統合されて現在の 日本医学放射線学会 が設立され,戦後の発展,現在の隆盛に向けての礎石となった.

関連文献

【要旨・解説】日本陸軍の外科軍医,芳賀榮次郎(1864-1953)は1896年9月~98年5月ベルリン陸軍病院に留学中にX線の医学応用に触れ,帰国に際しては私費を投じてシーメンス社製のX線装置一式を持ち帰った.本稿はドイツでの見聞を記したものである.

冒頭は,1897年4月にベルリンで開催されたドイツ外科学会総会に参加した折の見聞を述べたもので,ハンブルクの病院では既に数万人の患者にX線を試用して,数百枚の画像を別室にて陳列し,陸軍病院の発表でも,X線は軍陣外科に必要欠くべからざるものとして,千有余枚の写真を陳列した.学会では満場一致で,X線が外科,軍陣外科に必要欠くべからざるものであるという結論に達したという.この数字には多少の疑問もあるが,ドイツでのX線の著しい普及の様子がうかがわれる.

中段は,X線の様々な臨床応用について例を挙げて述べ,適応としては異物,骨折,関節炎,胆石,膀胱結石などがあり,特に骨折整復後にX線写真を撮影してみると復位が得られていない例が驚くほど多いとしている.コレステロール胆石は写らないなどと,かなり具体的な点にも触れている.撮影時間は,当初は1時間以上が必要でその実用性に疑念があったが,技術の進歩により長くても5分,短ければ30秒で撮影できるようになったという.保険の審査においてもX線は有用で,詐病の診断に有用であるとして,既に法医学的な応用も示唆している.皮膚疾患の治療応用についても言及されている.

後段には,レントゲンの原著の内容を8項目に要約して紹介し,X線の物理学的な性質を簡潔に記している.

文中,本邦でも大学や陸軍にX線装置が備え付けられたことは喜ばしい旨述べられているが,本稿執筆時点で,国内の本格的なX線装置は芳賀が持ち帰ったものを含めおそらく数台もなかった状態で[16],数千例,数万例が報告されているドイツとの彼我の差は甚だしいものがある.そのような中にあって,本稿は日本の医学界にX線の医学の可能性を広く知らしめることに大きく貢献した論文といえる.

なお本稿は表題も含めて「レントゲン」 を「レンチエン」と表記しているが,これは g を j の音で読むベルリンの方言を,芳賀が耳に聞こえたとおりに記載したためである[18].

【要旨・解説】 大正~昭和初期,我が国の放射線医学の黎明期に,その発展に貢献した研究者,医学者118名を挙げ,略歴が肖像とともに記載されている.著者の後藤五郎は,京都府立医大放射線科初代教授(在任 1928-57)をつとめ,放射線医学史への造詣も深い.この資料は,1985年に日本医学放射線学会の会員に配布されたものである*.序文によると,後藤は1969~70年に出版された「日本放射線医学史考」[10] の執筆にあたって収集した資料をもとにこれをまとめた.1頁あたり2名の簡潔な記載であるが,このうちとくに重要な14名については,1973年の日本医学放射線学会創立50周年の記念特別講演で詳述されている[17].著者の後藤自身は,ここに含まれていないが,同じくこの時代の放射線医学に重要な役割を果たした放射線科医の一人である.

列挙されている人々の経歴を概観すると,やはり帝大系の医学部に所属する研究者が多いが,特に初期には陸軍,海軍の軍医も活躍している.また日本初の放射線科医として,順天堂医院レントゲン科,その後慶應義塾大学医学部で理学的診療科を標榜した藤浪剛一に師事し,その後各地で独自の放射線医学を展開した放射線科医が多いことにも気づく.研究内容は,診断領域では,肺結核に代表される胸部疾患,骨関節疾患,消化管疾患の研究が多い.治療領域では,ラジウム治療と深部X線治療が二大テーマであった.冒頭に118名をまとめた一覧表を付け加えた.

* 本資料の原本は全国の図書館にも所蔵がなく,西村哲夫先生(静岡がんセンター,放射線・陽子線治療センター長)が日本医学放射線学会に寄贈されたものが知る限り唯一である.本稿は,西村哲夫先生から御恵与いただいた複写データをもとに作製したもので,西村先生には深甚の謝意を表する.ウェブサイトへの掲載にあたっては,日本医学放射線学会の許可を得た.

出典

- 1. Mosetig-Moorhof. 論題なし(議事録の発言の一部として掲載) Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften und Vereine. Sitzung vom 24 Januar 1896. Wien Klin Wochenschr Nr.5 (30 Januar),83,1896

- 2. 大場覚. レントゲンのX線発見前後.ノーベル物理学賞受賞100周年に因んで. 日獨医報2:226-50,2002

- 3. Clayton JH. Needle in hand: removal. Brit Med J 1(1838):79,17

- 4. Am J Photography 27:160:1896

- 5. Cipollaro AC. The Earliest Roentgen Demonstration of a Pathological Lesion in America. Radiology 45:555-8,1945

- 6. Kassabian M. Technique of x-ray work. Am X-ray J. 8:867-76,1901

- 7. Frost EB. The First X-ray experiment in America? Notes on early experiments with X-rays in the laboratory at Dartmouth. Dartmouth Alumni Magazine. April 1930:383-4,1930

- 8. Spiegel PK. The first clinical X-ray in America - 100 years. AJR 164:241-3,1995

- 9.Carman RD: Medical roentgenology as a specialty. J Missouri State Med Assoc 7:121-123. 1910

- 10. 後藤五郎.日本放射線医学史考〈明治大正篇〉 1969

- 11. 後藤五郎.日本放射線医学発達史(思い出の寸描).日本医学放射線学会雑誌 23:387-96,1963

- 12. 天野良平.日本におけるX線学研究のあけぼの -医学利用前史:物理学者のはたした役割.保健物理 3:113-6,1995

- 13. 木村益雄.導入初期におけるX線の運用 ー 第1報.日本放射線技師会雑誌 48:1034-49,2001

- 14. 日本放射線技術学会編.日本放射線技術史(第1巻)

- 15. 大場覚.X線発見後間もないウィーンと日本の対応.日獨医報 48:568-86,2003

- 16. 稲本一夫.日本のレントゲン史初期における新事実.日本放射線技術学会雑誌 51:846-54,1275-80,1995

- 17. 後藤五郎.わがレントゲン学を拓いた人々. 日本医学放射線学会雑誌 34:321-40,1974

- 18. 藤浪剛一.Roentgenの発音について.医海時報 1475:1838,1922