血管造影1

初の血管造影

図1. X線発見のわずか2週後に撮影された屍体手の血管造影.曝射時間57分.[2]

血管をX線写真に写す試みはX線発見直後からあり,なんとレントゲンの論文発表のわずか2週間後,1896年1月17日にウィーンの学会で屍体手の造影写真が供覧されており[1](その後論文として報告されている[→原著論文]図1).

その後も屍体や標本での試みは散発的にあるものの,生体の血管造影はなかなか実現しなかった.その理由として,適当な造影剤が見つからなかったことに加えて,造影剤の流れを捉えられるような短時間露光での撮影ができなかったことが挙げられる.

生きたヒトの血管造影に成功したのは1923年のことで,ドイツの Joseph Berberich(ベルベリヒ)らは臭化ストロンチウム(SrBr2)を用いて四肢の動静脈を造影した[→原著論文].翌1924年にはアメリカのBarney Brooks(ブルックス)がヨウ化ナトリウム(NaI)を用いた下肢動脈造影を行ない,臨床的有用性を報告している[→原著論文].しかしいずれも血管を外科的に露出,切開して穿刺する侵襲の大きな検査であるにも関わらず得られる情報は限られており,広く臨床応用されるには至らなかった.

原著論文

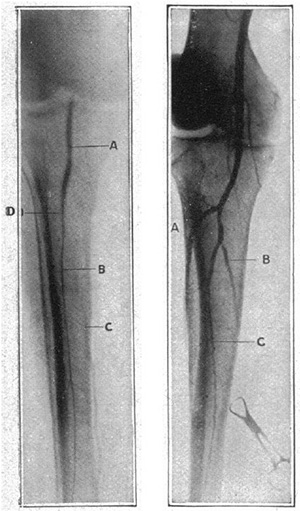

図2. 臭化ストロンチウムによる世界初の生きたヒトの血管造影.

【要旨】末梢血管を撮影するために造影剤を検討し,臭化ストロンチウムが最適であった.10~20%臭化ストロンチウム5~10ccを血管内に注入し中枢側をうっ滞させて,生きた人間の四肢末梢動静脈のX線撮影に成功した.肺血管の撮影には成功していないが,脂溶性造影剤を家兎に注射して,右心系,肺に油滴が移動することを観察できた.今後,臭化ストロンチウムによる肺循環の造影,さらには脊髄,脳室造影も期待できる.

【解説】ヒトにおける血管造影の報告である.造影剤としては,原子番号の大きな元素をいろいろ試した結果,臭化ストロンチウム(SrBr2)を使用している.ストロンチウムは当時,くる病,低カルシウム血症の治療に使われていた.手技の詳細については記載がないが,上肢の中枢側の血流を(おそらく駆血帯により)うっ滞させた状態で動注あるいは静注したものである.決して良い造影とは言えないが,それなりに動静脈が写っており,何はともあれ世界初の血管造影であった(図2). 論文の後半では,この方法をさらに肺循環に発展させる計画について触れ,水溶性造影剤には限界があることから,油性造影剤(リピオドール)について研究を進めていることが触れられている.

図3. ヨウ化ナトリウムによる下肢動脈造影.(左)前脛骨動脈閉塞,(右)後脛骨動脈,腓骨動脈の狭窄.

【要旨】ヨウ化ナトリウムによる下肢動脈造影を試みた.100%ヨウ化ナトリウムを調製,滅菌する.全麻下に,鼠径部で大腿動脈を外科的に露出し,血管鉗子で血流を遮断した動脈を穿刺して造影剤10ccを注入後,速やかにX線撮影を行なう.3症例が例示されており,それぞれ動脈閉塞による下腿潰瘍の症例,糖尿病による下肢動脈閉塞でその後下肢切断術を施行した症例,糖尿病性動脈閉塞と思われたが実は火傷による皮膚潰瘍であった症例である.下肢動脈造影は,四肢壊疽における切断術の適応,切断部位の決定に有用である.

【解説】ヨウ化ナトリウムによる下肢動脈造影の報告である.ヨウ化ナトリウムは,当時は梅毒の治療薬として血管内投与されており,1920年に逆行性尿路造影剤として使われ,また前年の1923年にはOsborneらが排泄性尿路造影に使用していた.前年の臭化ストロンチウムによるBerberichの末梢血管造影の論文は引用されておらず,おそらく独立に行なわれたものであろう.

駆血帯で静脈圧を高め,鉗子で閉塞して虚脱状態になった動脈に造影剤を注入している.つまり動脈内に造影剤をうっ滞させて撮影する方法で,短時間撮影ができなかった当時としては最良の方法と思われる.なかなか鮮明な造影像が得られているが,ヨウ化ナトリウムは100%溶液なので当然のことながら激しい血管痛があり,全身麻酔が必須であった.臨床的有用性への期待を述べ,暫定報とされているが続報は見当らない(Brooksはその後血管外科医として活躍したが,血管造影の仕事はこれだけである[3]).

脳血管造影

これら四肢血管造影の試みに続いて最も本格的な血管造影が行なわれたのは,意外にも躯幹部ではなく脳血管造影であった.1927年,ポルトガルの神経内科医 Egas Moniz(モニス)は,当時行なわれていた危険かつ不確実な気脳写にかわる診断法として脳血管造影を開発した[→原著論文]. カットダウンで頸動脈を露出,穿刺し,造影剤はヨウ化ナトリウムを用いて,下垂体腺腫の脳血管撮影に成功した.その後ヨウ化ナトリウムを用いた検査を300例以上施行したが血管刺激性が強いため,1931年からはトロトラストを使用している[4].

脳外科手術の術前検査として病変の局在を知ることは何にもまして重要であったが,やはり頸動脈を外科的に露出して造影する侵襲の大きな検査であり,容易に受入れられないであろうことをMonizも承知しており,「かなりの仕事をしない限り,この方法は興味の対象におわって実用にいたらないであろう」と思ったと述べている[4].そしてその後も精力的に研究を続け,翌1928年だけでも17編の論文を著した.1931年には動脈の穿刺手技にも改良を加えて,外来で検査を行ないその日のうちに帰宅できるようになった[4].1933年には,連続撮影装置 Radiocarrouselを導入し,毎秒6枚の連続撮影が可能となった[4].さらに1936年に,Lomanらが経皮的頸動脈穿刺法を導入し[5],その後Seldinger法による経カテーテル検査が普及するまで一広く行なわれた.

原著論文

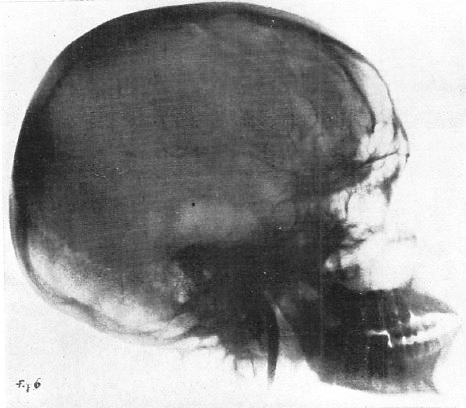

図4. 初の脳血管造影成功例.頸動脈を露出,穿刺して撮影した.下垂体腺腫.内頸動脈遠位~分岐部が前方に偏位しているように見える.

【要旨】近年,フェノールフタレインによる胆嚢造影が実用化され,体腔の造影X線撮影が有用であることがわかった.脳については,脳室造影が行なわれているが侵襲の大きな検査であることから,これにかわるものとして脳血管に造影剤を注入してこれを可視化することにより脳腫瘍の局在診断が可能となると期待できる.

造影剤としては臭化ストロンチウム(SrBr2)を用い,濃度は造影能と副作用の兼合いから25%とした.イヌによる実験を経て,6例の臨床例に試みたがいずれも不成功に終わり,6例目は血栓性静脈炎によって8時間後に死亡した.この事故を契機として,造影剤をヨウ化ナトリウム(NaI)にかえ,3例目の下垂体腫瘍の症例で,初めて造影に成功し,腫瘍による血管の偏位を捉えることができた.かくして,脳血管撮影が可能であることが証明された.

【解説】 冒頭に造影検査の臨床的有用性の例として,やや唐突に当時開発されたばかりの胆嚢造影の話から始まり,続いて脳室造影(気脳写)の現状と危険性を論じて,脳血管撮影の必要性,正当性を主張している.造影剤は当初は臭化ストロンチウム(SrBr2),その後ヨウ化ナトリウム(NaI)を使用し,前半は細い針による頸部の経皮的穿刺,最終的には外科医の協力を仰いで内頸動脈を露出,穿刺(カットダウン)している.9例中死亡1例,その他の症例もほとんどに(著者は重篤ではないと言っているが)神経症状を含むかなり重篤な合併症が発生している.ようやく最後の1例で診断に値する画像が得られ,ともかく「脳血管造影は可能である」 という結論に達している.大きな下垂体腺腫の症例で,かろうじて写っている血管を良くみると,確かに内頸動脈遠位部~分岐部が前方に,中大脳動脈枝が上方に圧排されているように見える(図4).現在であれば倫理的にも医学的にも到底許されない実験的な研究であるが,神経放射線学のみならず,その後の躯幹部の血管造影の基礎を築いた論文である.

出典

- 1. Exner S. Ueber Röntgen'sche Strahlen. Wien Klin Wochenschr. Nr.3(16 Januar) 63-4,1896

- 2. Haschek E. Ein Beitrag zur praktischen Verwerthung der Photographie nach Röntgen. Wien Klin Wochenschr. Nr.4 (23 Januar), 1896

- 3. Green BE. Doctor Barney Brooks, 1884-1952. Am J Surg 1959;98:706-712

- 4. Viega-Pires JA, Grainger RG. Pioneers in Angiography. 2nd English edition (MTP Press, Norwell, MA, U.S.A. 1987)

- 5. Loman J, Myerson A. Visuarization of the cerebral vessers by direct intracarotid injection of thorium dioxide (Thorotrast). Am J Roentgenol. 35:188-193,1936