- 血管造影2

- 経腰的腹部大動脈造影

- 原著論文

- 1929 大動脈の盲目的穿刺による腹部血管造影

- 関連事項

- 経腰的腹部大動脈造影の合併症

- 関連文献

- 1977 経腰的大動脈造影の最終総括

- 大腿動脈穿刺による腹部血管造影

- 原著論文

- 1941 初の経大腿動脈法による腹部血管造影

- Seldinger法の開発

- 原著論文

- 1953 セルディンガー法の発明

- 1956 X線不透過カテーテルと選択的血管造影法の開発

- 関連事項

- フレンチサイズ

血管造影2

経腰的腹部大動脈造影

1927年に脳血管造影を成功させたMonizに続き,1929年,同じくポルトガルのReynaldo dos Santos(ドス・サントス)はこれをまず四肢,ついで躯幹の血管に応用した.造影剤にはMonizと同じくヨウ化ナトリウムを使用している.四肢の血管造影については,既に1923年にBerberichが臭化ストロンチウム,1924年にBrooksが100%ヨウ化ナトリウムを使用し,四肢の動静脈を直接穿刺して造影しているが,いずれも臨床検査としての発展を見ないままであった.ドス・サントスは,血管造影を臨床診断に本格的に応用することを目指して新しい技術を開発した.

注目すべきは,腹部大動脈の直接穿刺による経腰的大動脈造影法(translumbar aortography)の開発である.しかし,透視も使わず,肋骨と椎骨の位置だけを頼りに背部から盲目的に大動脈を穿刺する大胆な方法である.論文ではその安全性を強調しているが,当然のことながら発表直後から批判が少なくなかった[→原著論文].しかし習熟した術者が行なう限り合併症は意外に少なかったようで,その後経大腿動脈カテーテル法が普及するまで,そしてその後もかなり長期間にわたって1970年代後半まで,主に外科医によって施行されていた[ →関連事項].

原著論文

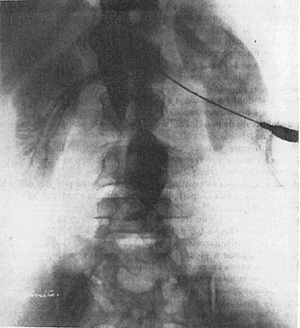

図1. 盲目的直接穿刺による経腰的腹部大動脈造影

【要旨】1927年にE. Monizが報告した脳血管造影の手法を,四肢,大動脈に応用した.四肢動脈の造影では,血管穿刺,造影剤の注入,X線撮影の3つの要点がある.血管穿刺は局麻下に動脈を露出する.造影剤には25%ヨウ化ナトリウムをできるだけ速く注入する.X線撮影は,注入開始後短時間に行なう.下肢壊疽,骨関節炎,骨髄炎,骨肉腫,軟部肉腫,動脈瘤など約30回の撮影を行なった.

大動脈および腹部動脈枝の造影の要点は大動脈の穿刺である.内臓神経ブロックの手技に準じて,脊柱の右側,造影したい血管に応じてTh12~L2レベルを,長さ12~14cm,径1.2mmの針で穿刺する.造影剤は100%ヨウ化ナトリウムを使用する.

【解説】 Dos Santosの直接穿刺による経腰的大動脈造影(translumbar aortography)に関する論文は,これを予告した1929年1月の初報[1],完成を報告した同年3月[2]のものがあり,いずれもポルトガル語で書かれている.本稿はこれとほぼ同時にフランス外科学会で行なった講演の記録が,同学会誌4月にフランス語で掲載されたもので,内容的には両者を含み,供覧されている写真は第2報とほぼ同じである.

前半は四肢動脈,広範は腹部大動脈造影について,それぞれ穿刺,造影,撮影に分けて手技を詳述している.造影剤はヨウ化ナトリウムで,四肢では25%,大動脈は100%を使用している.大動脈造影については,背臥位で傍脊柱を盲目的に穿刺する方法であるが,これは内臓神経ブロックと同じ方法であり,高濃度造影剤の使用も含めて安全性に問題はないとしている.提示されている写真はそれなりにきれいなもので(図1),症例3ではたまたま腹腔動脈が穿刺されており,はからずも史上初の選択的腹腔動脈造影となっている.

その1か月前にDos Santosがパリ外科学会で行なった講演をあらためて紹介する形で掲載されており,論文の最後には学会員のコメントが付されているが,この方法の安全性に大きな疑問を呈し,学会員には今しばらく追試を控えるよう呼びかけているところが注目される.

関連事項

経腰的腹部大動脈造影の合併症

1929年にDos Santosが開発した直接穿刺による経腰的腹部大動脈造影(translumbar aortography)は,1953年にSeldinger法が発明された後も,かなり長い間行なわれていた.日本でも1980年代前半あたりまで関連論文が散見される.結局はSeldinger法の方が,安全,確実,簡便とは言え,それなりのトレーニングが必要であり,主に放射線科医がこれを施行するようになった一方で,自ら大動脈造影を行なってきた外科医が慣れ親しんできた経腰法を使い続けたという面もある.しかし,盲目的直接穿刺の合併症はやはり気になるところである.

1957年,米国内の放射線科医,泌尿器科医を対象としたアンケート調査では,301施設,13,207件の腹部大動脈造影のうち,97%が経腰的直接穿刺,2%がSeldinger法,1%が大腿動脈のカットダウンで行なわれており,Seldinger法はまだ普及していなかったことがわかる[3].死亡例は37例(0.28%)であったが,その多くは造影剤による腎障害で,大動脈穿刺に関連すると考えられるものは(脊髄誤穿刺,後腹膜出血など)は数例であった.1964年,Baylor大学の報告では,10年間4,613例中死亡は8例(0.17%)であるが,技術の改良とともに合併症は減っており直近に関連死はないとしている[4].

経腰的大動脈造影法の総括として,おそらく最大規模にして最後の報告は,1977年のアメリカの外科医グループによるもので[→関連文献],14,550例中致死例2例(0.014%),重篤な副作用7例(0.05%)で,経大腿動脈法に比べて遜色ないという結論であるが,これ以後はSeldinger法が広く行きわたり,経腰法の出番は急速に失われていった.

関連文献

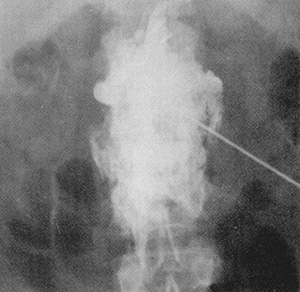

図2. 経腰的大動脈造影の合併症(血管外漏出)

【要旨】大動脈の直接穿刺による経腰的大動脈造影14,550例の合併症を分析した.重症合併症7例(0.05%),致死的合併症2例(0.014%)で,致死例の内訳は穿刺高位誤認による血胸,造影剤アナフィラキシー反応各1例で,大腿動脈カテーテル法に比較すると合併症はむしろ少なく,十分な注意を払って施行すれば,簡単,安全な検査である(図2).

【解説】 大動脈直接穿刺の方が大腿動脈カテーテル法よりもむしろ安全という結論である.しかしいかに安全と言われても,やはり侵襲の大きな検査であることには変わりなく,これ以降,Seldinger法による選択的血管造影が急速に普及し,経腰的大動脈造影は過去の検査となったが,1929年にDos Santosが開発した撮影法が到達した頂点を記述し,初期の血管造影を総括したという意味で貴重な論文である.

著者は血管外科医であるが,1977年当時既にSeldinger法が普及し,血管造影が放射線科医により行なわれるようになりつつある状況を嘆き,術前検査は主治医である外科医が行なうべきであると主張しており,論文の最後に追加されている討論でもこれを支持する意見が並んでいる点も興味深い.

大腿動脈穿刺による腹部血管造影

Dos Santosの経腰的大動脈造影は,やはり盲目的穿刺に対する安全性の危惧を払拭できず,より安全な血管造影法を求めて様々な研究が行なわれた.現在では最も一般的な,大腿動脈穿刺による血管造影を初めて成功させたのは,キューバの放射線科医Luis Pedro Fariñas(ファリニャス)である[→原著論文].もちろんまだSeldinger法が開発される前なので,外科的に大腿動脈を露出して太いトロカール針による穿刺である.従って,盲目的ではないとはいえ,経腰的大動脈造影と比較して侵襲が必ずしも小さいとは言えない.しかし,安全な血管造影の進歩に向けての重要な一歩であった.

Fariñasはキューバ生れの放射線科医であるが,ポルトガルのMoniz,Dos Santosをはじめとして,黎明期の血管造影を牽引したのがポルトガル,スペイン系の研究者であったことは興味深い.

原著論文

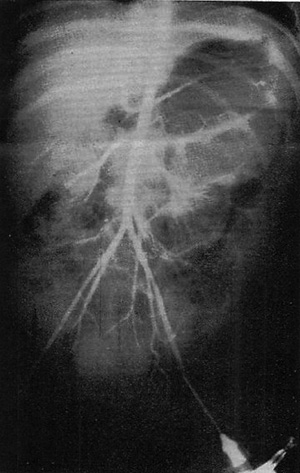

図3. 大腿動脈穿刺による腹部血管造影

【要旨】Dos Santosによる大動脈の盲目的穿刺は一般検査としては困難であることから,鼠径部で大腿動脈を穿刺してカテーテルを挿入し,大動脈,腹部動脈を造影する方法を提案する.局麻下に鈍的に大動脈を剥離,トロカールで穿刺して,その中にカテーテルを通して大動脈まで挿入する.造影剤には70%ジオドラストを使用した.事故はなく,検査終了後,患者は徒歩で帰室できた.

【解説】大腿動脈穿刺による大動脈造影を記載した初めての論文である.本文わずか1ページ足らずであるが,肝腫瘍,子宮腫瘍など臨床例を含む写真の画質は,現在の目で見てもかなり良好である(図3).この論文は,1941年のAmerican Roentgen Ray Societyで発表され,Certificate of Meritsを受賞している[5].

実はこの論文に先立つこと4年,1937年に日本の泌尿器科医がこれとほぼ同じ方法をドイツの雑誌に報告している[6].正式な論文ではなく,"Schaukasten"という症例供覧コーナーに掲載された短報で,タイトルも「私の腎動脈造影法」という現在でいう「テクニカルノート」のような記事である.数行の説明と写真だけであるが,Fariñasのものに勝るとも劣らないきれいな写真が2枚掲載されている.

Seldinger法の開発

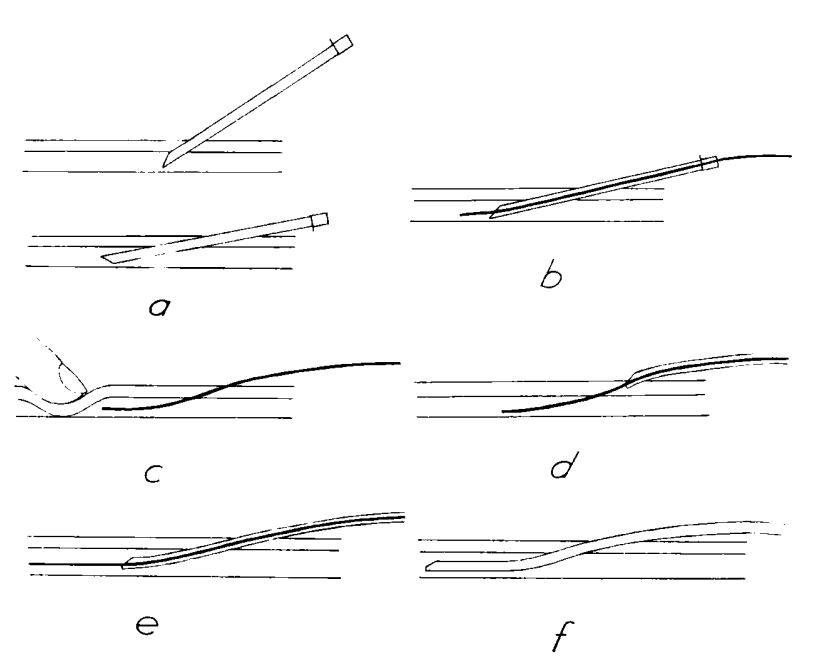

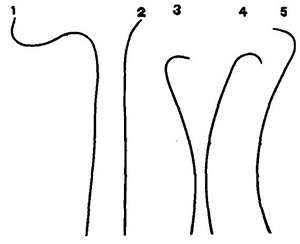

図4. Seldinger法による血管カテーテル手技. 穿刺針からまずガイドワイヤを挿入し,これにカテーテルをかぶせながら血管内に挿入する.現在では最も基本的な手技である.

Fariñasの経大腿動脈による腹部血管造影の他にも,橈骨動脈からの椎骨動脈造影[7],頸動脈からの上行大動脈造影[8]などが試みられたが,いずれも手術操作によって動脈を露出,切開するいわゆるカットダウン操作が必要で,検査後は縫合する必要があり,侵襲の大きい時間もかかる検査法であった.1953年,この問題を解決すべくガイドワイヤを使って現在のような安全,確実,簡便な経皮的穿刺法を考案したのが,スウェーデンのSven Ivar Seldinger(セルディンガー)である[→原著論文].この3年前にPeirceらが,それまでの太いゴム製泌尿器検査用カテーテルにかえて,ポリエチレン製カテーテルを導入した[9].しかし,穿刺針内にカテーテルを通すにはカテーテルより太い針が必要であり,12ゲージというかなり太い針による穿刺や,場合によってはまだカットダウンの必要があった.

Seldingerはカテーテルよりも細い針で穿刺し,細いガイドワイヤを先行させてこれにカテーテルをかぶせながら挿入する方法を発明して,安全,確実にカテーテルを血管に挿入できる技術を確立した.このSeldinger法はいたって単純で,現在では当たり前の手技であるが,それまで誰も思いつかなかった方法である(図4).

さらに,Seldingerと同じカロリンスカ病院のPer Ödman(オドマン)が,初めてX線不透過性ポリエチレンカテーテルを開発し,さらにカテーテルを血管の形にあわせて事前に成型して選択的造影を行なう方法を完成して,現在の血管造影の基本が確立した[→原著論文].これはまた同時に,それまで主に外科医が行なっていた血管造影が,放射線科医の手に移ることとなる大きな転換点でもあった.

原著論文

図5. 穿刺針,ガイドワイヤ,カテーテルを組合わせて使用する.

【要旨】カテーテル法による血管造影は,造影剤を直接注射する方法にくらべて多くの利点があるが,動脈を外科的に露出する方法は煩雑で,カテーテルより太い穿刺針が必要である.我々は,ガイドワイヤを使ってカテーテルを経皮的に挿入する方法を考案した.方法は,(a)血管を穿刺し,(b)ガイドワイヤを挿入し,(c)針を抜いて,(d)ガイドワイヤにカテーテルを被せ,(e)カテーテルを血管内に進め,(f)ガイドワイヤを抜去する.40例に施行し,2例を除いて成功した.この方法の大きな利点は,カテーテルよりも細い穿刺針で穿刺できることである.短所はガイドワイヤの操作が必要なこと,動脈壁内にガイドワイヤが進入するリスクであるが,経験と器材の改良により改良できる.

【解説】現在行なわれている血管造影手技の基本中の基本であるSeldinger法の初めて記載した論文.まず細いガイドワイヤを挿入し,これに太いカテーテルを被せて挿入することにより,カテーテルより細い針による安全,簡便な経皮的穿刺を可能とした(図5).誰でも思いつきそうだが,それまで誰もやらなかった方法である.大発明というものはそういうものであろう.これなくしてその後の血管造影,さらにはインターベンショナルラジオロジーの発展はなかったといえる画期的論文である.

内容はいたって明快で,具体的に手技を詳述している.掲載されている手技の説明図は,現在もほとんどの放射線医学,血管造影の教科書に引用されている.供覧されている臨床例はどれも鮮明である.Seldingerは,これを学位論文のテーマとしようとしたが,「簡単すぎる」ことを理由に受領されず,別のテーマで学位を取得した.簡単なことがこの研究の真髄であり,今から思えばなんとも皮肉な結果であった.

図6. 目的血管別に成型したカテーテル

【要旨】従来,大動脈分枝の一部を造影するには,その血管の起始部にカテーテル端を置いて造影剤を注入するが,不確実であり造影剤量も多く必要となる.そこで我々は,X線不透過性のポリエチレンカテーテルを,検査する大動脈枝の形状にあわせて事前に成型して選択的造影を試みた.ポリエチレンカテーテルは,温水に浸すと弾性を失って成型可能となり,速やかに冷却すると弾性を回復して所望の形状に固定できる(図6).この方法で約20例に選択的造影を行なった.腕頭動脈,鎖骨下動脈,腹腔動脈,腎動脈などを造影して成功した.

【解説】Seldingerと同じ施設の放射線科医による論文.2つの重要な新しい技術が含まれている.ひとつはX線不透過性のポリエチレンカテーテルを使用したことである.ポリエチレンは,それ自体はX線透過性なので透視下に観察することができず,Seldinger自身も金属マーカーを加えるなど工夫していた.この論文ではカテーテルの材質には触れられていないが,著者が後年著した論文[10]によると,初期はバリウムを,その後はさらに透過性の低い酸化鉛などをポリエチレンに混ぜて使用したらしいが,企業との共同開発でおそらく権利関係もあってあまり詳しい記述はない.

もうひとつの新技術はカテーテルの成型による選択造影である.それまでのカテーテルは直線状であったことから,目的とする血管の大動脈からの起始部のできるだけ近いところにカテーテル端を置く以外に選択造影の方法はなかった.Ödmanは,ポリエチレンの可塑性を利用し,カテーテルを温水で温めて造影血管に応じて事前に成型することにより,一次分枝への選択的挿入を可能とした.これによって,現在の血管造影の基礎がほぼ固まった.

関連事項

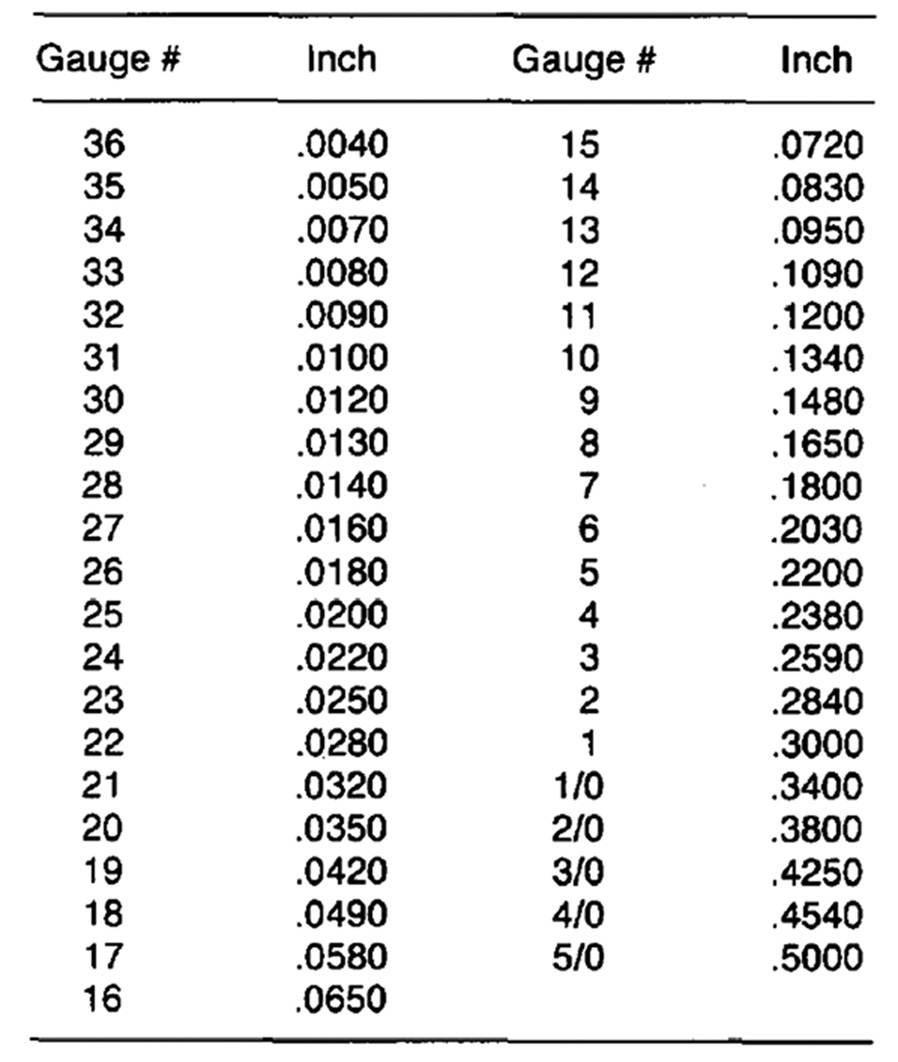

フレンチサイズ*

図7. Stubs が考案した標準ゲージ表(Stubs Wire Gauge).現在も注射針のサイズに使用されている[11].

図8. Joseph-Frédéric-Benoît Charrière (1803-76). フレンチサイズを考案した[12].

血管造影に使用するカテーテルの太さの表記は,フレンチサイズ(F)が広く使われている.なぜフレンチなのだろうか?

カテーテルやゾンデのような医療器具は既に中世の外科学でも使用されていたが,いずれもそれぞれの外科医や職人の手作りで,もちろん規格などはなかった.初めてサイズ規格が考案されたのは産業革命を経て急速に工業が発展しつつあった19世紀初頭のイギリスであった.1802年,イギリスのスタブス(Peter Stubs,?-1806)という職人が Stubs Iron Works (スタブス鉄工所)として時計工や木工が使用する金属製工具や部品を製造する町工場を開いた.彼の死後は2人の息子William と Josephが後を継いだが,ワイヤなどの太さを管理する必要性に迫られた彼らは,太さを表わすゲージ数とサイズの対応表を作製した[11].今では当然のことであるが,工業製品の規格化という点で優れた先見の明であった.これが初めて記載されたのは1808年のことであるが,広く普及して Stubs Iron Wire Gauge (別名 Bermingham Wire Gauge, BWG)と呼ばれるようになり,1884年にイギリスで標準ゲージとして採用され,その後アメリカでも採用されて国際的な標準ゲージ Standard Wire Gauge (SWG)となった*.

* アメリカで非鉄電線のサイズ表示に使われる American Wire Gauge (AWG) はSWGとやや異なっている.

このゲージは医用機器にも使われるようになり,1913年,アメリカのRandall Becton Companyが注射針のサイズ表示に利用したのが,医用器具に正式に適用された初めての例と思われる.後に工業界ではサイズをmm,inchなど実寸で表示するようになったが,医療機器業界では現在も,注射針の太さなどに使われている.これは数字が大きいほど外径が小さくなり,太さは0.001インチ単位であるが,不等間隔のためゲージ数と外径に数学的に線形な対応がない(図7).

ほぼ同時期,フランスにシャリエール (Joseph-Frédéric-Benoît Charrière, 1803-76)という職人がいた(図8).彼は包丁などをつくる刃物職人であったが,独自の工夫をこらした外科用メス,ハサミなど医療機器を製作するようになり,その技術と製品はパリの外科医の間で定評があった.当時,手術用金属器械はイギリス製品が最高級品とされていたが,シャリエールはこの常識を覆す優れた器械を提供した. シャリエールはとくに尿道カテーテルなどの泌尿器科領域の器械を得意としたが,これには適切なサイズが重要で,やはりサイズの規格化が必要であった.そこで1842年,シャリエールは,外径(mm)の3倍をゲージ数とする独自のシステムを考案した[12].これは外径との関係が恣意的なイギリスのスタブスのゲージとくらべて規則的で使いやすかった.この方式はシャリエールの製品とともに広く普及し,フレンチサイズ(F)と呼ばれるようになり現在に至っている (例えば外径2mmのカテーテルは6Fであるが,フランス語圏では6Ch(シャリエールサイズ)と表記されることがある).

*本稿の内容は,百島祐貴「画像診断のトリビア」(中外医学社,2012)より抜粋,一部改変.

出典

- 1. Reynaldo dos Santos, A. Lamas, J. Caldas. A arterigraphia dos membros. Medicina Contemporana (6 janvier 1929) [Viega-Pires JA, Grainger RG. Pioneers in Angiography. 2nd English edition (MTP Press, Norwell, MA, U.S.A. 1987)に英訳あり]

- 2. Reynaldo dos Santos, A. Lamas, J. Caldas. Arteriografia da Aorta e dos Vasos Abdominais. Medicina Contemporana. 47:93-97, March 17,1929 [同上]

- 3.Mcafee JG. A survey of complications of abdominal aortography. Radiology. 68:825-38,1957

- 4. Beall AC, Morris GC, Garrett E, et al. Translumbar aortography - Present indications and techniques. Ann Intern Med. 60:843-56,1964

- 5. Del Regato JA. In Memoriam Pedro L. Fariñas. Radiology 57:110-11,1951

- 6. Ichikawa T. Schatten der Nierenarterie, meine Methode zur röntenologischen Darstellung der Nierenarterie. Zeitschr Urol 320:563-4,1938

- 7. Radner S. Intracranial angiography via vertebral artery. Acta Radiol 28:838-42,1947

- 8. Jönsson G. Thoracic aortography by means of a cannula inserted percutaneously in tthe common carotid artery. Acta Radiol 31:376-86,1949

- 9. Peirce EC. Percutaneous femoral artery catheterization in man with special reference to aortography.Surg Gyn Obst 93:56-74,1951

- 10. Ödman P. The radiopaque polythene catheter. Acta Radiol 52:52-64,1959

- 11. Iserson KV. The origin of the gauge system for medical equipments. J Emer Med 5:45-8,1987

- 12. Iserson KV. Charrière: The man behind the "French" gauge. J Emer Med 5:545-8,1987