- 頭部2

- 脳室造影・気脳造影

- 原著論文

- 1918 脳室造影法の発明

- 1919 気脳造影法の発明

- 脊髄造影(ミエログラフィー)

- 脳血管造影

- 関連文献

- 1935 サブトラクション法

- 脳の核医学検査法

- 原著論文

- 1948 初の核医学による脳腫瘍の診断

頭部2

脳室造影・気脳造影

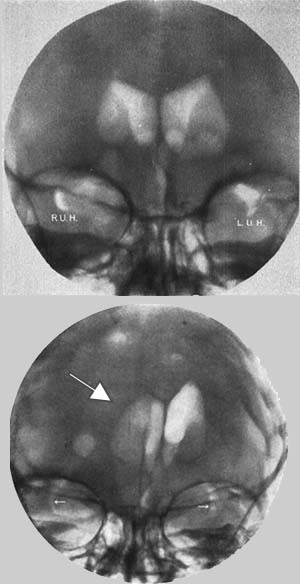

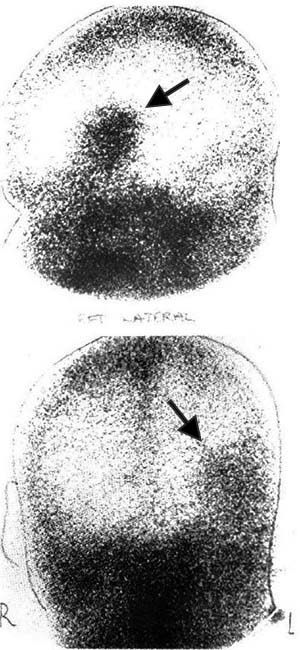

図1. (気)脳室造影.(上図)空気が充盈した側脳室が左右対称の透亮像として認められる[4].(下図)右側頭葉腫瘍.側脳室が左に強く圧排され(→),右大脳半球に占拠性病変があることを示している[5].

頭蓋X線写真で,頭蓋内占拠性病変の診断の手がかりとなる石灰化松果体偏位やトルコ鞍など頭蓋変形を伴う病変は限られている.1918年,Harvey Cushingの直弟子,Johns Hopkins大学の脳外科医Walter Dandyは,100例の脳腫瘍について何らかの陰影が見えるものは6例,頭蓋の変化を伴うものは45例であるとしている[→原著論文].脳外科医にとって腫瘍や血腫の局在を知ることはきわめて重要である.そこでDandyは脳室への造影剤注入を試みた.まずイヌの脳室に当時造影剤として一般的であったトリウム,ヨウ素,ビスマスなどを注入してみたがいずれも致死的であった.しかし,Dandyは上司の外科医Halstedの患者の胸部,腹部X線写真をみて,消化管内の空気,気胸や気腹症が明瞭に見えることから,空気を陰性造影剤とすることを思いついた.また1913年に,頭部外傷後の脳室内に大量の空気が陰性像として見える症例報告があり,脳室内の空気が無害であることを知ったこともヒントになった[1].

1918年,Dandyが発表した(気)脳室造影法(pneumoventriculography, ventriculo-graphy) は[→原著論文],脳室を直接穿刺して40~300mL空気を注入する方法で,大泉門がまだ開いている小児ではここを穿刺できるが,成人では頭蓋穿頭が必要であった.翌1919年には,腰椎穿刺によって空気を注入し,頭蓋内くも膜下腔,脳槽を造影する気脳造影法(encephalography,pneumoencephalography)を発表した[→原著論文](図1).いずれも侵襲の大きな検査であるが,その後CTが登場するまでの約半世紀にわたって脳血管造影とともに,神経放射線診断学の重要な武器となった.

しかし,Dandyの師Cushingが脳室造影を利用するようになったのはこの数年後で,気脳造影は行なわなかった.この理由については,両者の個人的な不仲も一因とされるが,後にCushing自身が,神経学的所見による診断にこだわる自分の保守性だけでなく,補助診断法に安易に頼ることが若い脳外科医の神経学的診断能力を衰えさせることを危惧したと述べている[2].

安全性については,Dandyが施行した500例以上の脳室造影で,死亡例は初期の3例のみであったというが[3],術後の頭痛,嘔吐,低血圧などの副作用は必発で,3日程度持続した.1949年,Ziedses des Plantesは,回転椅子に座らせた被検者を回転させる autotomographyを開発したが,これは後に脳室造影,気脳造影に応用された.後述の脊髄造影と同じくPanthopaqueのような陽性造影剤も一部の施設では使用された.

原著論文

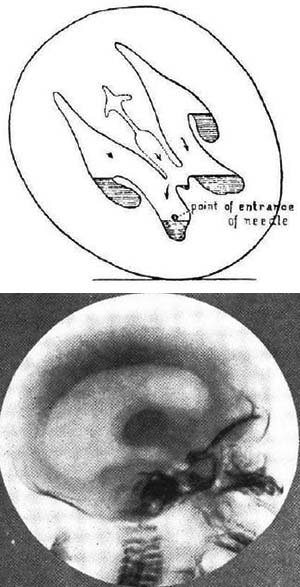

図2.(上)脳室穿刺法.大泉門を穿刺して側脳室前角内に針先をおいて髄液を吸引,等量の空気を注入する.(下)脳室造影(側面像).水頭症で拡大した側脳室が透亮像として認められる.

【要旨】脳室を穿刺して空気を注入し,その形状をX線写真に撮影する方法を考案し,水頭症が疑われる6か月~12歳の小児20例について撮影を試みた.前額部を下にして,大泉門がまだ開いている場合は直接,閉鎖後は小孔をあけて経皮的に穿刺し,針の先端をできるだけ側脳室前角の深いところまで挿入する.後頭部を下にして後角を穿刺することもできる.1回に脳脊髄液を20cc吸引し,等量の空気を注入することを,脳脊髄液が引けなくなるまで繰り返す.総注入量は40~300ccであった.副作用は1例のみで,軽度の頭痛,嘔吐を見たが速やかに消退した.全例において側脳室が明瞭に認められた(図2).少数例で第3脳室,Monro孔が描出された.第4脳室,中脳水道は見えなかった.空気は10~12時間で消失する.水頭症の有無,程度を容易に診断することができ,臨床所見から予想しなかった所見も得られた.脳室造影は,頭蓋内病変の診断,局在決定に大きな意義があり,特に水頭症の診断において有用である.

【解説】脳室造影の初報である.対象は小児の水頭症で,水頭症の有無,程度の診断について有用であるとしている.掲載されている写真は意外に鮮明で,拡張した脳室の形状が良く分かり,水頭症の有無に限れば比較的容易に診断できたであろうと思われる.間接的ではあるが,はじめて脳の輪郭をX線写真に捉えることができたという点では画期的な論文である.結語には,頭蓋内病変の局在診断が可能とあるが,脳腫瘍の症例は小脳腫瘍術後水頭症の1例のみで,腫瘍局在の診断についてはまだ検討されていない.腫瘍の局在診断については,1935年にEric Lysholmが一連のモノグラフを著わし,脳室変形と腫瘍の関係を詳細に検討している[6].

図3. 気脳造影.脳表クモ膜下腔に空気が充盈し,大脳半球の脳溝が透亮像として認められる.

【要旨】脳室内に空気を注入する脳室造影では,空気の一部が脳表クモ膜下腔に出てこれが造影されることがあるが,確実ではない.そこで,腰椎穿刺によって脊髄クモ膜下腔に空気を注入することによって,頭蓋内クモ膜下腔を確実に造影する方法を考えた.脳室造影と同じように,腰椎穿刺によって少量ずつ脳脊髄液を吸引し,等量の空気を注入し置換することを繰り返して脳脊髄液全体を空気で置換する.8例(小児4例,成人4例)に実施し,注入量は20~120ccであった.2例で軽度の頭痛,嘔吐があったが速やかに消失した.正常では,空気は速やかに頭蓋内の脳表クモ膜下腔を充盈して脳槽,脳溝がみえる(図3).脳槽に閉塞があると空気が脳槽に到達しない.5例では,正常の脳槽,脳溝が明瞭に描出された.2例では髄膜炎後の癒着による交通性水頭症,1例では中脳腫瘍による閉塞性水頭症を診断できた.交通性水頭症の1例では脳室内に空気が進入した.

【解説】前報の脳室造影に続き,脳槽・脳表クモ膜下腔の造影法,すなわち気脳造影に関する初報である.腰椎穿刺によって脳脊髄液を空気で置換することにより,クモ膜下腔に閉塞がなければ脳表クモ膜下腔が空気で造影される.論文の最後に,脳室造影,気脳造影を行なえば頭蓋内腫瘍を見逃すことはない,という非常に楽観的な意見が述べられている.もちろんこれらの検査で描出されるのは,脳室,脳槽,クモ膜下腔に変形を来たす病変に限られるのでその感度には限界があるが,1970年代にCTが登場するまでは,脳血管造影とともに神経放射線診断法の重要な柱の一つとして広く行なわれた.

脊髄造影(ミエログラフィー)

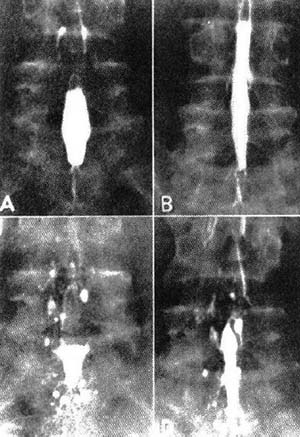

図4. 油性造影剤リピオドールによる脊髄造影.上段:造影直後.下段:4か月後.馬尾周囲に造影剤が残存している.油性造影剤は,急長期残存による癒着性クモ膜炎の原因となることがあった[11]

1919年,Dandyは腰椎穿刺による気脳造影の報告[7]に際してこれを脊髄疾患の診断に使う可能性を示唆しており,空気による脊髄造影の試みがいくつか報告されているが,脳室や脳槽と異なり,容積が小さい脊髄クモ膜下腔の空気層は薄いことからコントラストが不良で,当時のX線撮影装置では診断が難しかった.1922年に,Jean-Athanase SicardとJacques Forestierが油性造影剤リピオドールによる脊髄造影(myelography)を発表すると[8],陰性造影剤による脊髄クモ膜下腔造影は姿を消した.

1923年,Berberichはリピオドールによる脊髄クモ膜下腔造影を脊髄造影(myelography, ミエログラフィー)と呼んだ[9](図4).Sicard & Forestierはこれは不正確であるとして eprouve du lipiodol sous arachnoidien (くも膜下腔リピオドール検査)と称したが,脊髄造影の呼称は現在も使われている.

リピオドールは脳脊髄液より比重が大きいため,腰椎穿刺による注入後,頸胸椎の造影には強い頭低位が必要であった.このためSicardらは大槽穿刺を好んで行なったが,その後比重が小さい上行性リピオドール(lipiodol ascendant)も開発された[10].リピオドールは,術後もクモ膜下腔にとどまるため,癒着性クモ膜炎の原因となることがあった[11,12].リピオドールに代わる造影剤が追究され,1944年に刺激性の少ない油性造影剤Panthopaque (Myodil)が開発され[13],1970年代初めに非イオン性水溶性造影剤メトリザマイドが開発されるまで長く使用された.

脳血管造影

初の生体の血管造影に成功したのは1923年,ドイツのJoseph Beberichであるが,4年後の1927年,ポルトガルの神経内科医Egas Moniz(モニス)が世界初の脳血管造影に成功した.当初は皮膚切開して頸動脈を露出,穿刺するいわゆるカットダウンが行なわれたが,1936年にLoman & Meyersonが経皮的頸動脈穿刺法を導入してより簡便に施行できるようになった[14].この方法は,1953年にSeldinger法が開発され,これが広く普及するまで長期間にわたって行なわれていた.

Monizが初期に使用した造影剤はヨウ化ナトリウムであったが,血管刺激性が強かった.1931年に発売されたトロトラストは刺激性が全くなく当初は理想的と考えられ,Monizもその使用を大いに推奨している.しかし1940年代後半になると細網内皮系への蓄積,α線による発がん性が明らかとなり,その後は水溶性有機ヨード製剤が使用されたが,1970年代に非イオン性水溶性ヨード製剤が登場するまで強い血管痛は避けられなかった.

1933年には連続撮影装置 Radiocarrouselによる毎秒6枚の撮影が可能となり[15],さらに1935年にはZiedses des Plantes がサブトラクション法(→関連文献)を発明して[16],技術的にはほぼ完成された.

関連文献

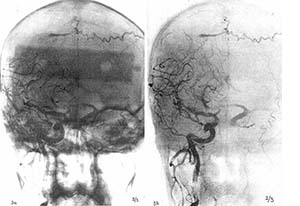

図5. 屍体の脳血管撮影.(左)元画像,(右)サブトラクション画像

【要旨・解説】 サブトラクション法の原理を初めて考案,発表した論文である.著者のZiedses des Plantesは断層撮影の発明者であるが,断層撮影の背景陰影の濃度を低減して断層像をより明瞭にするため,背景のボケ画像の反転画像を作成してこれを重ねる方法を考案した.しかし1933年,ウィーンに半年間滞在した折りにウィーンの研究者が同じ方法を既に発表していることを知って落胆したが,この方法を断層像の背景画像ではなく通常のX線写真に利用することを思いついて開発したという[17].

ファントム実験と簡単な数式による原理の説明,マウスピースを使った患者固定法の提案とともに,屍体による脳血管造影,脳室造影の臨床例を供覧している(図5).実際にはこの前年,1934年に断層撮影とサブトラクション法をまとめたオランダ語の学位論文を書いており[18],本稿はサブトラクションの部分をあらためてドイツ語の論文として一般誌に発表したものである.

サブトラクション法は原理的にも手技的にもきわめて単純でありながら,診断能の向上に資するところが非常に大きく,血管造影には不可欠なものとなった.しかし,発表当時はほとんど注目をひかず,実際に広く使われるようになったのは彼が1953年にAmsterdam大学教授として赴任し,再び一連の論文を発表した後のことであった.その後1980年代にDigital Subtraction Angiography (DSA)に姿を変えて,現在に至っている.

脳の核医学検査法

図6. 脳シンチグラム(99mTcO4-. 中頭蓋窩髄膜腫→)[20]

1948年,術中に腫瘍の範囲を知る方法を模索していたアメリカの脳外科医Georege Mooreは,眼底血管検査に使われていた蛍光色素フルオレセイン(fluorescein) が脳腫瘍に集積することを発見して,術直前にこれを静注し,術中に紫外線を照射して腫瘍の範囲を知ることに成功した[19].そしてこれを更に進めてフルオレセインにヨウ素を結合させたジイオドフルオレセイン(Diiodofluorescein, DIF) を投与してX線撮影を試みたが,撮影に十分なほどの集積はなく失敗におわった.そこで,甲状腺核医学の方法を応用して,放射性ヨウ素でラベルした131DIFを静注して,15症例について術前に腫瘍の有無,局在の同定に成功した.まだシンチスキャナーもない時代のことで,計測にはガイガーカウンターを使用した[→原著論文].核医学の脳疾患への初の応用例である.

1953年頃より,131I-RISAとシンチキャナによる脳シンチグラフィーが広く行なわれるようになり,1964年に99mTcO4-,1967年に113mIn-DTPAが登場し,さらにシンチスキャナにかわってガンマカメラが利用できるようになって脳シンチグラフィ-の手法がほぼ確立したが(図6),1970年代に入りX線CTの登場によりほとんど行なわれなくなった.

その一方で,脳血流検査は核医学検査が主流であり続けた.脳血流測定は,1948年にKety & SchmidtがNO2ガス吸引後に頸静脈血中濃度を計測したことに端を発する[20].NO2のかわりに,1955年にLassenらが85Krを,1963年にはMalletらが133Xeを利用して,これを頭蓋外の検出器で計測する方法を考案した[21].これらはいずれも放射性ガスの吸入が必要で専用の設備が必要であるが,その後SPECTとともに123I, 99mTcを利用した経静脈性投与可能な薬剤が開発され,現在でも最も信頼性の高い脳血流測定法は核医学的手法である.

原著論文

【要旨】脳腫瘍に集積することが分かっている色素フルオレセインを131Iでラベルしたジヨードフルオレセインを,脳腫瘍が疑われる症例12例に投与した.投与2~4時間後に,頭部の数ヶ所にGM管をあて,各部位3~5分間カウントして腫瘍の局在を推定した.検査所見が全例において正しいことを手術所見で確認した.

【解説】核医学的手法で脳腫瘍を診断した初報である.手動でカウントして大略の位置を決定するというきわめて原始的な方法であるが,脳の核医学検査に先鞭をつけた仕事である.脳室造影,血管造影のような間接所見ではなく,まがりなりにも腫瘍そのものから直接情報を得ているという点で意義深い.3年後,同じくアメリカの脳外科医Moses AschkenazyもMooreとほぼ同様の手法で340例を検査して良い結果を得たと報告している[23].Mooreがこの論文を発表したのと同じ1951年にCassenがシンチスキャナを発明しており,まもなくガンマカメラも使われるようになって,核医学が神経放射線学の重要な一角を占めるようになった.

出典

- 1. Luckett WH. Air in the ventricles of the brain, following a fracture of the skull. Surg Gynecol Obst 17:237-40,1913

- 2. Gutiérrez C. The birth and growth of neuroradiology in the USA. Neuroradiology 21:227-37,1981

- 3. Bull JWD. History of neuroradiology. Br J Radiol 34:69-84,1961

- 4. Sahlstedt H. Das Ventrikulogramm. Acta Radiol. Suppl 24:16-31,1935

- 5. Lysholm E. Laterale und in der Fissura Sylivii gelegene Tumoren. Acta Radiol. Supp.25:82-103,1935

- 6. Lysholm E, Ebenius B, Lindblom K. Das Ventrikulogramm. Teil I-III. Acta Radiol. Suppl.24-26,1935-37

- 7. Dandy WE. Röntgenograph of the brain after the injection of air into the spinal canal. Ann Surg 70:397-403,1919

- 8. Sicard JA, Forestier J. Exploration radiologique par l'huile iodée (Lipiodol). Presse Med. 2 Juin:493-6,1923

- 9. Epstein BS. Myelography. In: Classic descriptions in diagnostic roentgenology. (Charles C. Thomas, Illionois, 1964)

- 10. Bonnemain B, Guerbe M. Histoire du Lipiodol (1901-1994) ou comment un médicament peut é voluer avec son temps. Revue d'histoire de la pharmacie, 83(305):159-170,1995

- 11. Marcovich AW, Walker AE, Jseeico CM. Immediate and late effects of intrathecal injection of iodized oil. JAMA 116:2247-54,1941

- 12. Kubk CS, Hampton AO. Removal of iodized oil by lumbar puncture. N Eng J Med. 224:455-7,1941

- 13. Ramsey GHS, Strain WH. Pantopaque - A new contrast medium for myelography. Radiogr Clin Photog 20:25-33,1944

- 14. Loman J, Myerson A. Visualization of the cerebral vessels by direct intracarotid injection of thorium dioxide (Thorotrast). Am J Roentgenol. 35:188-193,1936

- 15. Caldas JP. Arteriographies en serie avec l'appareil radioacrrousel. J Radiol Electrol Med Nucl. 18:23,1934

- 16. Ziedses des Plantes, BG. Subtraktion. Eine röntgenographische Methode zur separaten Abbildung bestimmter Teile des Obijects. Fortschr Röntgenst 52:69-79,1935

- 17. Moore GE. Fluorescein as an agent in the differentiation of normal and malignant tissues. Science. 106:130-31,1947

- 18. Westra D. Laudation - Prof. Dr. B. G. Ziedses des Plantes. Radiol Clin Biol. 41:326-33,1972

- 19. Ziedses des Plantes BG. Planigraphie en Subtractie. Röntgenolographische Differentiemethoden. Thesis. Untrecht. 1934

- 20. Kety SS, Schmidt CF. The nitrous oxide method for the quantitative determination of cerebral blood flow in man : Theory, procedure, and normal values. J Clin Invest. 27:476-83,1948

- 21. Mallett BL, Veall N. Investigation of cerebral blood-flow in hypertension, using radioactive-xenon inhalation and extracranial recording. Lancet. 1081-82,1963

- 22. Bull JWD. History of neuroradiology. Br J Radiol. 34:69-84,1961

- 23. Ashkenazy M, Davis L, Martin J. An evaluation of the technic and reesults of the radioactive diiodofluorescein test for the localization of intracranial lesions. J Neurosurg. 68:300-13,1951