- 断層撮影

- 断層撮影の発明

- さまざまな断層撮影

- ・Autotomography

- ・Seriescopy

- ・Pantomography

- ・Axial tomography

- 原著論文

- 1921 断層撮影の発明

- 1932 初の断層撮影成功

- 1935 断層撮影の語源となったTomograph

- 関連文献

- 1936年におけるさまざまな断層撮影法の概観

- 1974 メーカー技術者が振り返る断層撮影法の開発史

- 関連事項

- 立体撮影

- 関連文献

- 1898 初の立体X線撮影

断層撮影

断層撮影の発明

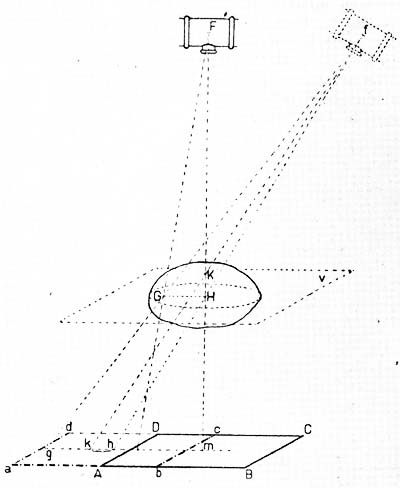

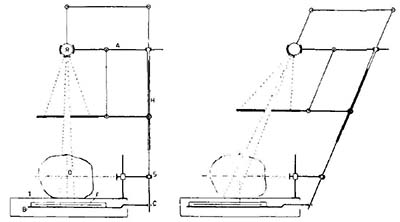

図1. 断層撮影の原理.被写体の一点(H)を中心としてX線管球(F)とフィルム(ABCD)が反対方向に平行移動する.中心点を含む平面は鮮明な像が得られるが,それ以外はボケる.[→原著論文]

X線写真は,X線束が通過する被写体構造の陰影がすべて1枚のX線フィルムに写しこまれる投影画像(projection image)で,体厚方向の細部の情報は失われてしまう.そこで,特に肋骨に重なった胸部陰影の観察,結核空洞の診断,トルコ鞍など頭蓋底構造の描出などを目標として断層撮影が研究された.その基本原理は,目的とする深さ以外にある構造をぼかすことよって,目的の深さにある構造のみを明瞭に撮影することにある(図1).こうして得られた画像は,投影画像に対して断層画像(tomographic image)と呼ばれる.

1914年,ポーランドの放射線科医Karol Mayerは,胸部X線の撮影に際して管球を前後に動かす方法を考案した[1].焦点が移動するため画像は全体にボケるが,管球から最も遠い位置にある縦隔は最もボケが少ないため,心陰影が良くみえた.本来の断層撮影とは異なるが,目的とする部分以外をボカすという意味では断層撮影の前駆といえる.

断層撮影の基本を初めて明確に記述したのはフランスの医師 André-Edmund-Marie Bocage(ボカージュ,1892-1953)で,1921年の特許申請書にその詳細が書かれている[→原著論文].これはX線管球とフィルムを,常に一定の距離を保って一つの支点の回りを逆方向に平行運動させるものである.この時,支点を通りフィルムに平行な面にあるものは常に同じ位置に投影されるのでボケないが,それ以外の面は運動とともに投影される位置が変化するのでボケる.管球,フィルムの運動の軌跡としては,円,らせん,球面が記載されている.ここには断層撮影の基本的な事項がほとんどすべて記載されている.しかし当時,試作には至らなかった.そのわずか数ヶ月後に,フランスのFelix Protes & Maurice Chaussé[2],さらに1927年にはドイツの技術者Ernst Pohlがそれぞれ独立に特許を得ている[3].1929年,アメリカの技術者Jean Kiefferは独自に円形,正弦波,らせん形などの軌道を持ちグリッドも使用できる "X-ray focusing machine"を考案して特許をとったが[4],スポンサーが見つからず,1939年になってようやくLaminagraphとして製品化された[→関連文献].1930年にはイタリアのVallebonaが同様な原理の装置を Stratigraphy と称し,同時に管球,フィルムを固定して,被写体を回転させる方法を考案した[5]

1931年,オランダの放射線科医Bernard Ziedses des Plantes(チードセス・デス・プランテス,1902-1993)は,Bocageとは全く独立にほぼ同じ構造の装置"Planigraphy" を考案,実機も製作した.運動軌跡は直線,円,らせんがあり,頭蓋標本による撮影に成功した[→原著論文].1932年には,同じくオランダのDirk Leonard Bartelinkも類似の特許を申請,実機を製作している[6].

1935年,ドイツのGustav Grossmann は綿密な計算の下に,円形やらせん形の運動軌跡は線形運動に比較して被曝が大きくなることを示し,通常の目的には一方向のみの線形運動で十分であり,その方が装置が単純化できるとともにグリッドの併用も容易であるとしてその利点を強調した.そして実際に円弧状を一方向のみに動く装置を製作して,これを "Tomograph" と命名した[→原著論文] .このGrossmann's tomographyはその後広く使われ,それとともに tomography は断層撮影の一般名となった.断層撮影の最も良い適応は胸部写真であるとして,実際の患者の正常例,臨床例を初めて記載している点も注目される.

1936年,Massiot社のJean Massiotは,Ziedses des Plantesの設計をもとにしたPlanigraphを,翌年にはBocageの提案による立位の胸部専用装置Biotomeを発表し[→関連文献],Biotomeはその後1952年まで製造された[7,8].

同1936年,アメリカの放射線科医Robert Andrewsは,従前の断層撮影法をすべて比較検討し,アメリカ初の断層撮影装置"Body section roentgenography"を製作した[→関連文献].このように断層撮影の発明には多くの研究者が関与しているが,そのほとんどが先行研究を知らず独立に「再発明」を繰返し,ほぼ同じような装置を開発している点は興味深い.

1947年,これらの先行研究の特許が切れ,フランス人技師のRaymond Sans,Jean PorcherらがMassiot社の協力のもとにPolytomeを開発した[→関連文献].これはさまざまな軌道を選択できる汎用断層装置で,特にハイポサイクロイド軌道は高画質の断層像を得る事ができた.その後広く普及し,X線CTの登場まで臨床に広く供された.

さまざまな断層撮影

Autotomography

フィルムと管球を平行移動させる基本的な方法以外にも,さまざま断層撮影法が考案された.1930年にイタリアのAlessandro Vallebonaは,フィルム,管球を固定して被写体を回転させる方法を考案した[5].その後長らく顧みられなかったが,1950年にZiedses des Plantesが気脳写に応用し[9], autotomography として利用されるようになった.

Seriescopy

ステレオ撮影のように異なる方向からX線を照射したフィルムを何枚か撮影してすべて重ね,各フィルムを適当にずらすと,特定の深さにあって上下に重なる構造だけが高濃度となり,深さが異なる構造と区別できる.この原理はZiedses des Plantesがseriescopy(連続断層法)として考案し,1936年にMassiot社が製品化したが当時はあまり顧みられなかった[→関連文献].しかし,1970年代にその原理が再認識され[10],その後1990年代にデジタル化されるとともに専用ビューワも開発されてtomosynthesisとして発展し,現在は主に乳腺撮影に利用されている.

Pantomography

1949年,フィンランドの歯科医Yrjö Paateroは,円弧状に彎曲させたフィルムと被写体を同時に反対方向に回転させることにより,彎曲した顎骨の断層像を撮影する pantomographyを考案し[11],その後Panorexとして市販された.適応は顎骨,顎関節にほぼ限られるが,歯科領域では現在も広く使用されている.

Axial tomography

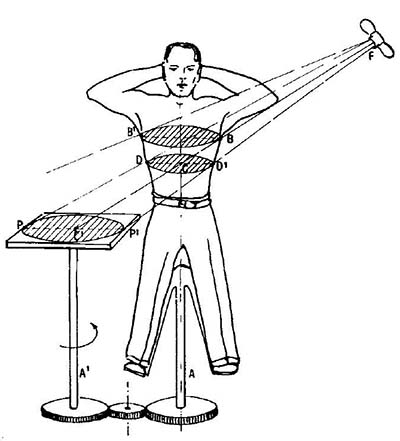

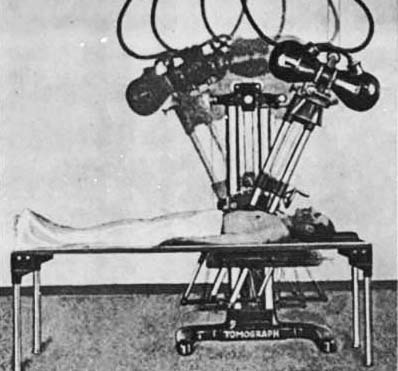

今日のX線CTのように,体軸に垂直な軸位断層像(axial tomography)を撮影する試みは既に1930年代からあった.この場合も複数の研究者が独立に同じような装置を開発しており,その嚆矢は1936年, イギリスのWilliam Watsonの特許[12]であるが,同年ドイツのVietenも類似の特許を得ている[13].1949年にはドイツのGebauerも同様の装置を発表しているが[14],いずれも実機製作には至っていない.初の実機は1950年,前述のautotomographyの考案者でもあるVallebonaによる axial transverse laminagraphy で,少数ながら臨床例も報告されている[15](図2,図3).日本では高橋信次が1947年頃より研究を始めて次々と新しい方法を提案し,1970年には 廻転横断撮影装置として製品化されるに至ったが,これらアナログ断層撮影の有用性は限られた範囲にとどまり,デジタルコンピュータを利用したHounsfieldの X線CT の登場により姿を消した.

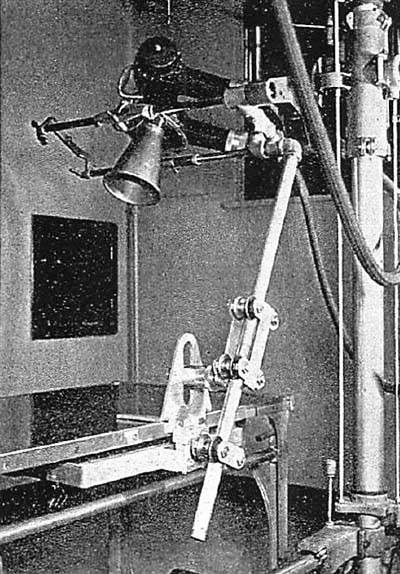

図2 Vallebonaによる軸位断層法 "Laminagraphy" の原理.管球(右上)は固定されており,被写体とフィルム(左下)が同期して回転する[15].

図3. Laminagraph.右側の回転椅子に患者が座り,左側の回転テーブルにフィルムを載せる[15].

原著論文

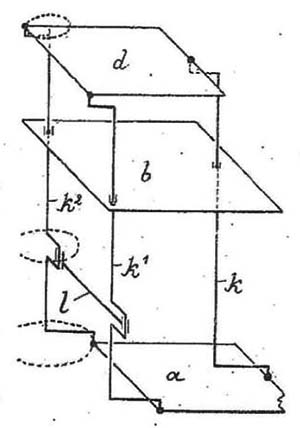

【要旨・解説】フランス人医師Bocageによるフランス特許申請書で,その後の断層法の基本となる原理を記述した初の文書である.被写体をはさんで,X線管球とX線乾板を反対方向に移動することにより,目的とする断層面以外の画像をボカす方法を記載している.3つのタイプが提示されており,それぞれ(1)平行運動,(2)らせん運動,(3)球面運動である.管球,乾板の連動機構としては,その後標準的となる両者を共通の支持台に固定するものとは異なり,管球,乾板を載せた架台を,パンタグラフ構造(タイプ1),クランク(タイプ2,3),自在継手(タイプ3)などを使用して反対方向に協同運動させている(図4).動力は手動あるいは電動モーターで,Buckyグリッドの併用も考慮されている.

この特許の申請は1921年であるが,当時機器メーカーに有用性が理解されず実機の試作にはいたらないまま,1924年には特許継続料の支払いが不可能となって特許権は消失した.その後Bocageは断層撮影の研究からいったん離れたが,1938年にMassiot社と協力して主に胸部撮影を目的とする立位断層装置を開発し,これはBiotome (du Dr. Bocage)[→関連文献]として発売された[7,8](図5).

図4. Bocageの断層撮影装置の原理(タイプ2). クランクkを回すとX線管球架台aとX線乾板架台dが反対方向に平行移動する.

図5. 特許申請の17年後,1938年にMassiot社とBocageの協力で製作された商用機 Biotome.左側のX線管球と右側のX線乾板が,モーターを動力とするクランク機構を介して反対方向に円運動する[7].

【要旨・解説】 オランダの神経科医,放射線科医Ziedses des Plantesによる断層撮影装置の発明を記載した論文.この前年1931年にオランダ語による論文が発表されているが[16],その翌年にドイツ語で著した本稿はほぼ同じ内容で,技術的により詳しく書かれているのでこちらを紹介する.

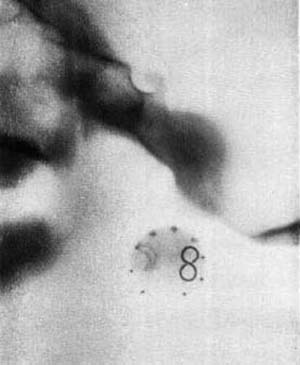

前掲のBocageによる1921年の特許のことは知らず,独立に発明されたと考えられる.Bocageと異なり,実機を製作して頭蓋標本を撮影した画像も提示していることから,世界初の断層撮影成功例といえる. X線管球とフィルムを反対方向に平行に移動させるメカニズムは,両者を連結桿でつなぎ,支点を中心として平行運動あるいは円運動させる方法で,その後の断層撮影装置の基本となった(図6).また断層面の位置を表示する方法として,木製の円筒に指標となる数字や小球を埋め込んだ巧妙な計測装置を提案している(図7).X線束の入射方向の変化に伴うアーチファクトについても言及されている.Planigraphie と名づけているが,臨床機として製作されたのは1936年,Bocageの Biotome と同じくMassiot社の手によるものであった[7,8][→関連文献].

図6. Ziedses des Plantesの断層撮影装置の原理. 上部のX線管球と下部のX線フィルムが連結桿によって結ばれ,反対方向に平行移動する.

図7. 頭蓋標本のトルコ鞍断層像.断層面の位置を示す特製のマーカーがうつっている.

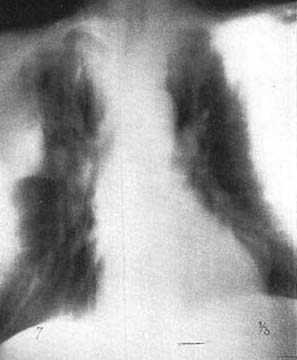

図8."Tomograph".被写体を中心として管球とフィルムが円弧を描いて移動する様子を多重撮影で示したもの.その後,断層撮影を表わす一般名(tomography)となった.

図9. 胸部断層撮影.右上葉肺結核.

【要旨】 これまで複数の研究者が様々な断層法を考案し,実機も製作されているが,いずれも実用化されていない.その理由のひとつに,軌道は長い方が良いという理論的な結論から,管球の運動に直線ではなく円形,らせん形などを採用しているが,実際には運動機構が複雑で実現しにくいこと,Potter-Buckyグリッドを併用すると,グリッドのブレードに一致する特定の角度以外ではX線量が減るために必要な曝射時間が長くなることが挙げられる.著者は,フィルムの運動は断層面に平行な直線運動のみとし,これに直交する面内でX線管球を円形に動かす新しい装置 Tomograph (図8)を開発して,これらの問題を解決した.胸部の臨床例では,通常のX線写真ではみえない結核病変が明瞭に描出できた(図9).

【解説】 著者のGustav Grossmann (1878-1957)は,ドイツSiemens社の技術者.Grossmannは,この断層撮影装置を Tomograph と称している.これは商品名であったが,その後 Tomography は断層法をあらわす一般名詞となった.Tomograph はSiemens社から発売され,事実上初の商用機として広く利用された.

断層軌道の形状に関しては多くの議論があり,直線より円形,らせん形が良いという初期の結論に対して反論し,直線軌道を提案したのがこの論文である.このTomographが普及したこともあり,この後長らく直線軌道が良いとされた.しかし,その後あらためて非直線軌道の利点が再認識され,1950年以降はMassiot社が製造,発売された任意の軌道を選択できる多軌道断層装置 Polytomeが広く普及し,CTが普及する1980年代まで ハイポサイクロイド軌道など複雑な軌道が一般に使用された.

その意味でこの論文の結論はその後否定されたことになるが,Tomographyという言葉を提案し,臨床例でその有用性を提示した点で歴史的な意義をもつ.

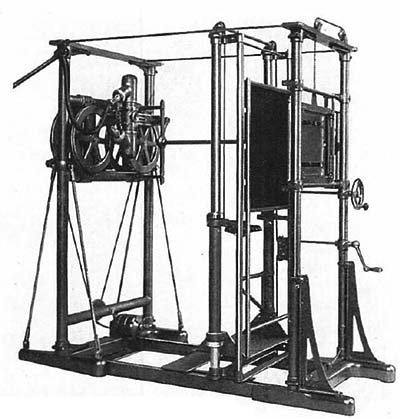

関連文献

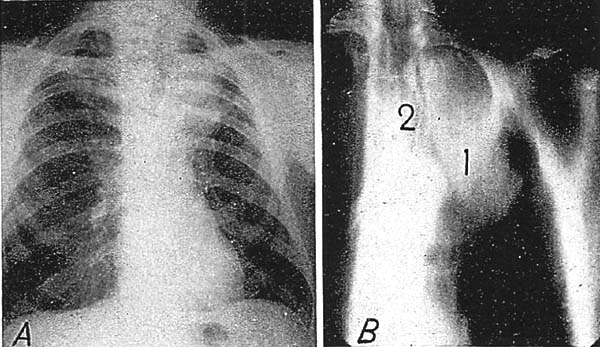

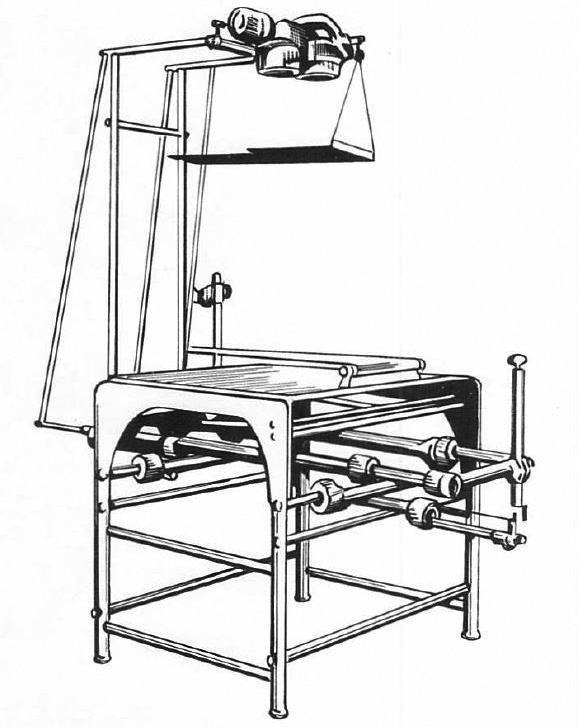

【要旨・解説】全3部からなるアメリカの放射線科医Andrewsの博士論文の第1部である.自身の独自研究の序として,従前の断層撮影研究の歴史,各種撮影法を概観しており,この時点(1936年)におけるレビュー論文として貴重な興味深い内容である.Bocage,Vallebona,Ziedses des Plantes,Grossmannらの先行研究を紹介し,それぞれの撮影法の得失を論じている.これに続く第2部では[17],各方法を数学的に解析し,Vallebonaの方法は実際には断層像を得られないこと,Ziedses des Plantes,Grossmannの方法は理論的に正しいことを示している.結論は,Grossmannの論文のそれとほぼ同じで,Ziedses des Plantesのような円軌道やらせん軌道方が断層像の画質は良いが,構造が複雑になることを考えるとGrossmannのような線形軌道が優れているとし,これらの問題をさらに改良した米国初の断層撮影装置 Body section roentgenographyを製作し(図10),第3部で肺癌に応用している[18](図11).

しかし実はこれ以前,1929年にアメリカの技術者 Jean Kiefferが断層装置の米国特許を申請していた[19].Kiefferは,自らが肺結核で長期療養を強いられた際,入院中の病床で自分の胸部陰影をより正確に撮影する方法としてこれを考案したが,メーカーの協力を得られず実機の製作にはいたっていなかった.

本稿の最後に付記されているように,AndrewsはKiefferの特許のことを知らず,独自に研究を進めていた.1936年,AndrewsはARRS総会で自分の研究を発表したが,これを知ったKiefferはAndrewsをたずねて自らの優先権を主張した.Andrewsは,自分の研究に興味をもって接触してきたMallinckrodt社にKiefferを紹介し,1939年,同社の関連会社Keleket社からKiefferの設計に基づく断層撮影装置 "Laminagraph"が発売され,Kiefferの研究は10年目にして日の目をみることになった.

なおAndrewsは,本論文のタイトルにもあるように断層撮影の一般名として"planigraphy"を提案しているが,その後,Grossmannが使った"Tomography"が広く使われることになった.

図10. Andrewsらが製作したアメリカ初の断層撮影装置 Body section roentgenography [17].

図11. 左上葉肺癌のX線写真(A)と断層写真(B)[18]

図12. Ziedses des Plantesの設計に基づいてMassiot社が製作,販売したPlanigraph.

【要旨・解説】フランスのX線装置開発の先駆者Georges Massiot (1875-1962) が創設,その息子のJeanとMarcelが受け継いだMassiot社(後にPhilips社と合併)は,断層撮影の黎明期から装置の製作にあたり,Ziedses des Plantesの設計に基づくPlanigraph (図12),Bocageの提案を下にした独自設計の胸部専用装置Biotomeを製品化し,さらに1970年代まで広く使われた多軌道断層装置Polytomeなどを世に送り続けた.断層撮影装置は多くの研究者が同時多発的にそれぞれ独自に発明されているが,これらを商用機として製造,販売するにあたっては,この父子の努力による負うところが大きい.本稿はこの2代目のJean Massiotが1974年に振り返った断層撮影の歴史である.

同年のJournées Nationales de Radiologie (フランス放射線総会)で配布された小冊子(非売品) "Historique de la Tomographie" とほぼ同じ内容が,Philips社の広報誌Medica Mundiに掲載されたものである.従って必ずしもアカデミックな記述ではないが,一貫して断層撮影装置の開発に携ってきた著者ならではの,開発の裏話,苦労話が含まれている.断層撮影の基本原理から始めて,Seriescopy,そして特に同社のベストセラーであったBiotome, Polytomeについての記載は詳しい.

関連事項

立体撮影

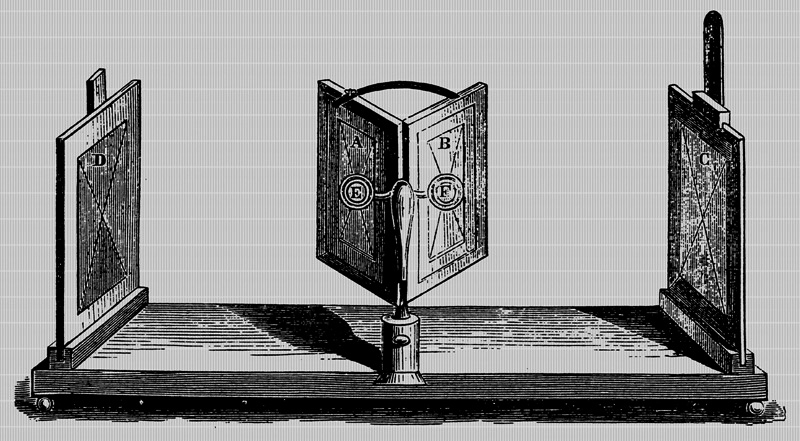

図13. Wheatstoneが考案したステレオスコープ.中央にある2面鏡に左右の画像を反射させて立体視する[PD].

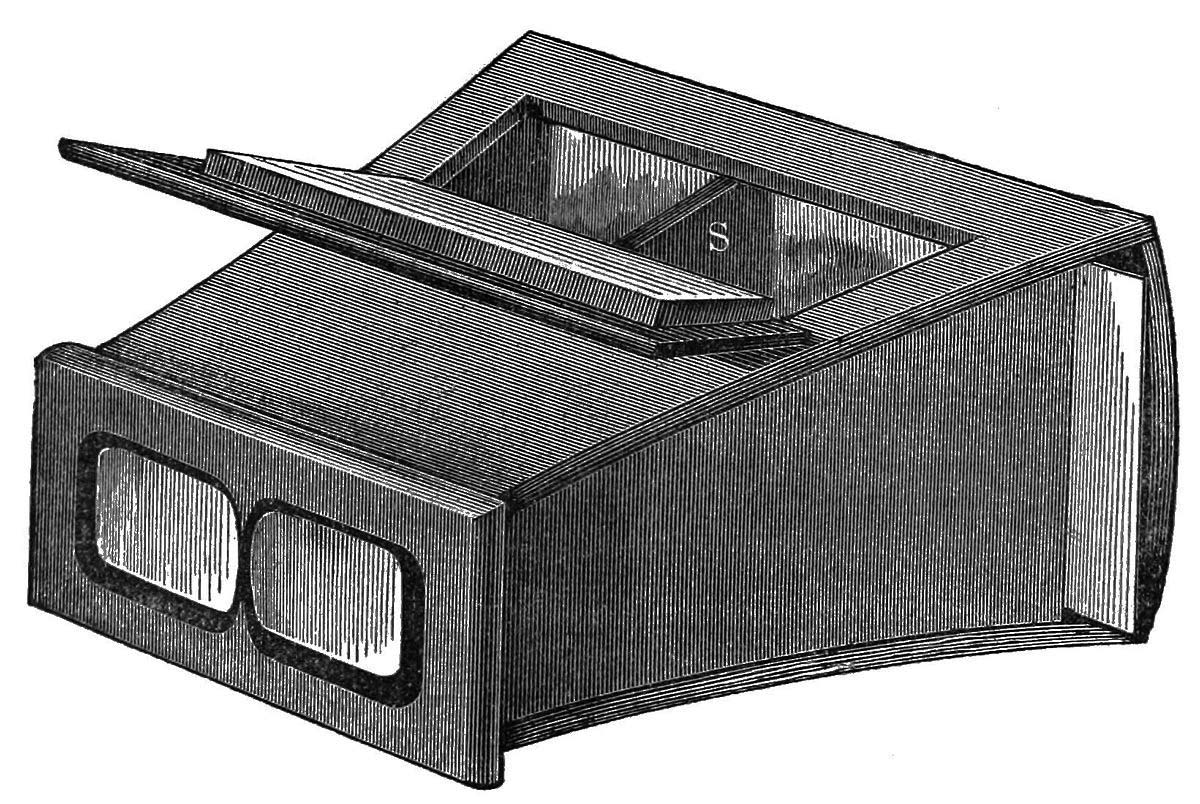

図14. Brewsterが考案したレンズ式の手持ちステレオスコープ[PD]

2次元的な画像から,3次元情報を得ようとする方法として,断層法とはまた異なるアプローチのひとつに立体撮影法(ステレオ撮影,stereoscopy)がある.

両眼による立体視についてはガレノスも記載しているが,立体撮影の歴史は,1838年,電気抵抗測定回路ホイートストンブリッジの発明者として知られるイギリスの物理学者 Charles Wheatstone (1802-75) が,両眼視による立体視の理論を説くとともに,ステレオスコープを発明したことに始まる[20].このステレオスコープは鏡を使った大型なものであったが(図13),1843年には同じくイギリスの物理学者で,ブルースター角(偏光角)に名前が残るDavid Brewster(1781-1868) がレンズを利用した手持ち式のスコープを発明し(図14),これはその後も広く使われることになった.

X線写真への立体視導入を初めて提案したのは,イギリスの技術者Elihu Thomsonで,X線撮影,X線透視における意義を予見した[21].X線立体撮影の実用性を最も追求したのは,イギリスの放射線科医James McKenzie Davidsonで,実際に立体撮影を行ってその有用性を示した[→関連文献] .ここではWheatstoneのステレオスコープを使っているが,スコープを使わずに視線を交差させて観察する方法にも言及している.立体撮影の最も良い適応は,異物の局在同定であった[22].その後,立体撮影はX線診断学の中で決して主流となることはなかったが,一部の領域で必要に応じて利用されてきた.特に頭蓋X線写真,気脳写,脳血管造影など,立体構造が複雑な頭部領域では有用性を発揮し,特に1980年代にはDSAの普及に伴って広く行われ,立体撮影用管球も開発された[23].

立体撮影は基本的に2回の撮影が必要であり,被曝が倍増するという問題を内蔵している.1980年代以降,CT,MRIなどデジタル断層画像の時代になり,3次元的局在同定という意味での立体撮影の役割は消滅するかに思えた.しかし逆に,ハード,ソフトの急速とともに3次元画像が容易に得られ,高速画像処理が可能となるに至って,通常の撮影データから立体視画像の作製が可能となり,あるいはこれを回転表示することで立体感を獲得することができるようになるに至って,立体画像の有用性があらためて評価されている[24].

関連文献

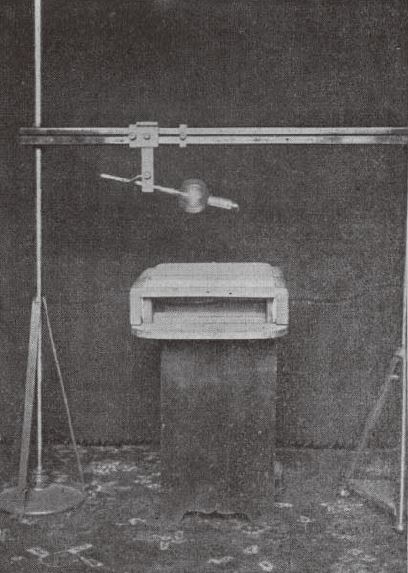

図15. 立体撮影のセットアップ.上部の水平桿にX線管球を取付け,撮影毎に管球を移動させる.

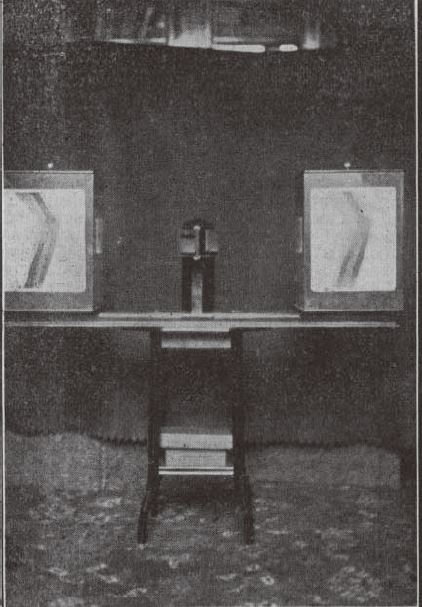

図16. Wheatstone式のステレオスコープ.

【要旨・解説】X線立体撮影を初めて実践し,その有用性を示した論文で,撮影法と観察法を提案している.撮影装置は,Crookes桿を水平方向に移動できる水平桿と,乾板を挿入する撮影台からなり,撮影台には金属ワイヤを張って,あとで観察装置にセットするときに位置の目安とする工夫がされている(図15).観察装置はWheatstoneのステレオスコープを利用しており,左右に置いたX線写真を90度の角度を成す2面鏡に写して観察する(図16).X線写真を印画紙にプリントしたものが良いが,ネガでも観察できるとしている.また練習すればステレオスコープを使用せずに立体視が可能であるとして,平行視法,交差視法を紹介している.特に交差視法について具体的な練習法を具体的に解説している.

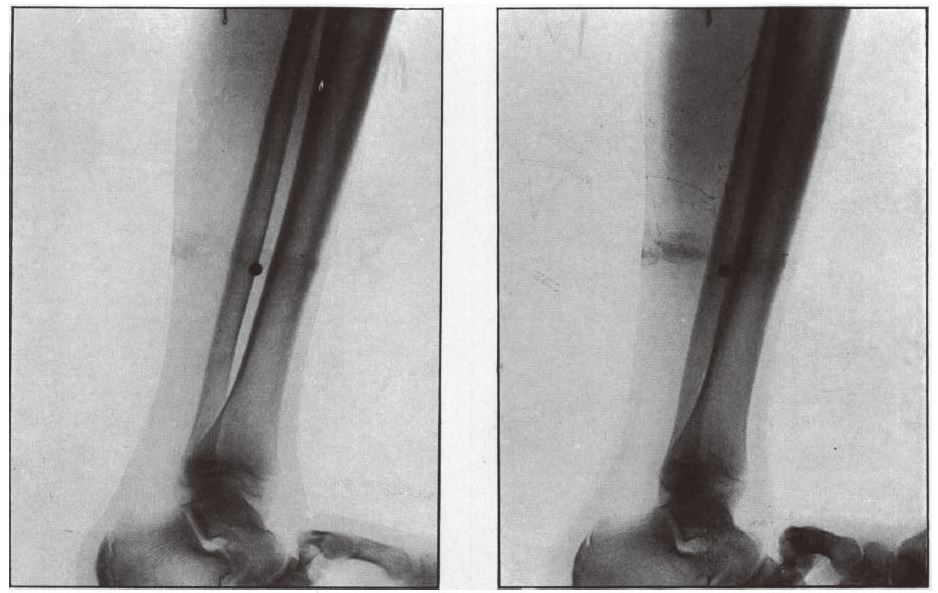

撮影装置,観察装置の写真が供覧されているが,いずれも立体写真になっている.また臨床例として下肢銃創のX線写真が提示されている(図17).当時,立体撮影の最も良い適応は,銃弾など異物の局在同定であった.著者のDavidsonも1916年に,立体X線撮影による異物同定法のモノグラフを著わしている[22].

立体X線撮影は,その後現在に至るまで長く利用されることになる.基本的な原理,方法はここに記載されているものと同じである.観察方法については,様々な手持ち式ステレオスコープも現在も市販されているが,本稿ににも記載されているスコープを使わずに裸眼で見る方法が一般的である.

図17. 下腿銃創の立体撮影]

出典

- 1. Mayer K. Radyologiczne Rözpoanie Rozniskowe Chorob Sera i Aorty. Krakow Gebethner & Co. 1916

- 2. Portes E, Chaussé M. Procédé pour la mise au point radiologique sur un plan sécant d'un solide, ainsi que pour la concentration sur une zone déterminée d'une action radiotherapeutique maximum et dispositifs permettant la réalisation. Franz Patentschr Nr. 541941, 1922

- 3. Pohl E. Verfahren und Vorrichtung zur röntgenographischen Wiedergabe eines Körperschnittes und Ausschluß der davor und dahinter liegenden Teile. Dtsch Patentschr 5444200,1927

- 4. Kieffer J. X-ray device and method of technic. U S. Patent No.1954321 (1929/34)

- 5. Vallebona A. Una modalità di tecnica per la dissociazione della ombre applicata allo studio del crani [A modified technique of roentgenographic dissociation of shadows applied to the study of the skull]. Radiol Med (Torino) 17:1090-97,1930

- 6. Bartelink DL. Einrichtung zur Bildherstellung mittelst Röntgenstrahlen. Swiss Patent 155930

- 7. Bocage AEM. Presentation d'appareil: le Biotome. Bull Mém Soc Electrol Radiol Méd Fr 26:210-6,1938

- 8. Massiot M. Presentation du biotome du docteur Bocage et du planigraphe du docteur Ziedses des Plantes. Bull et Mem Soc d'electroradiol Med de France 26:520-523,1938

- 9. Ziedses des Plante BG. Examen du troisième et du quatrième ventricule au moyen de petites quantités d'air. Acta Radiol 34:399-407,1950

- 10. Miller ER, et al. An infinite number of laminagrams from a finite number of radiographs. Radiology 98:249-55,1971

- 11. Paatero YAV. A new tomotraphical method for radiographing curved outer surface. Acta Radiol (Stockholm). 32:117-184,1949

- 12. Watson W. Improvements in or relating to x-ray apparatus. UK Patent 480489, 1936/38

- 13. Vieten H. Verfahren zur röntgenographischen Darstellung eines Körperschinittes. Deutsch Patent 672518,1936

- 14. von Gebauer A, Wachsmann F. Geometrische Betrachtungen und technischen Fragen zur Herstellung transversaler (horizontaler) Körperschichtaufnahmen. Rönt Bl. 2:215-29,1949

- 15. Vallebona A. Axial transverse laminography. Radiology 55:271-3,1950

- 16. Ziedses des Plante BG. Methonde voor het maken van Röntgenphoto's van Schedel en Wervelkolom [A new method of obtaining roentgenograms of the skull and vertebral column]. Nederl Tijdschr v Geneesk. 75:5218-22,1931

- 17. Andrews JR. Planigraphy II. Mathematical analyses of methods. AJR 38:145-51,1937

- 18. Andrews JR. Planigraphy III. An evaluation of the method in the diagnosis of cancer of the lower respiratory tract. 58:173-82,1947

- 19. Kieffer J. X-ray device and method of technique. U S. Patent No.1,954,321. 1929/34

- 20. Wheatstone C. Contribution of the physiology of vision: Part the first. On some remarkable, and hitherto unobserved phenomena of binocular vision. Philosoph Trans Royal Soc London. Part I. 371-294,1838

- 21. Thomson E. Stereoscopic roentgen pictures. Electrical Engineer 21:256,1896

- 22. Davidson JM. Localization by X-rays and stereoscopy. H.K. Lews and Co., London, 1916

- 23. Worthington C, Peter TM, Ethier R, et al. Stereoscopic digital subtraction angiography in neuroradiologic assessment. Am J Neuroradiol 6:802-8,1985

- 24. Stewart N, Lock G, Hopcraft A, et al. Stereoscopy in diagnostic radiology and procedure planning:Does stereoscopic assessment of volume-rendered CTangiograms lead to more accurate characterisation of cerebralaneurysms compared with traditional monoscopic viewing? J Med Imag Radiat Oncol 58:172-82,2013