- 初期の放射線治療

- 皮膚病変のX線治療

- 原著論文

- 1897 初の放射線治療成功例

- 1908 皮膚癌のX線治療の初期報告

- 1904 放射線治療効果のメカニズム

- 関連事項

- 皮膚結核の光線療法-Finsen灯

- 線量分布の向上

- ・深部照射

- ・多門照射と運動照射

- ・等線量図

- 原著論文

- 1904 深部照射理論の原点1

- 1905 深部照射理論の原点2

- 1908 深部照射理論の完成

- 1912 深部照射理論の集大成

- 1937 世界初の回転照射装置

- 1921 深部線量の基礎データと等線量図の作製

初期の放射線治療

皮膚病変のX線治療

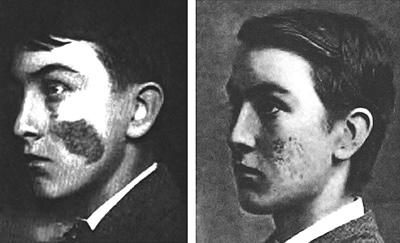

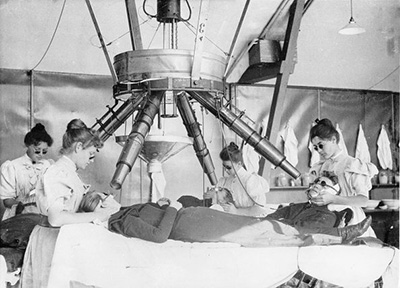

図1. 顔面の皮膚病変の治療. 1900年頃.[5].

図2. 尋常性狼瘡(皮膚結核)の放射線治療前(左),治療後(右)[5].

医学におけるX線の利用は,まずその物質透過能力から骨折を初めとするX線診断に利用された.レントゲンの論文には,X線の生物学的作用に関する記載はなかったこともあり,初期の放射線治療は散発的,思いつき的なもので,なんら系統だったものではなかった.早くも1896年1月28日にアメリカの放射線科医 Émile Grubbé が再発乳癌,翌日に尋常性狼瘡に照射を試み*,7月に胃癌[1],11月に鼻咽頭癌[2]へのX線照射が報告されているが,いずれも確たる成果は得られなかった.

* Grubbéは後年の回顧録でこのように述べ,自分が世界で初めて放射線治療を試みたと主張しているが,明らかな記録がなく信憑性には疑問がある.

初期のX線治療の対象は,主に良性皮膚疾患であった(図1,図2).そのきっかけとなったのは,1896年2月の物理学者DanielによるX線の照射実験に伴う頭部の円形脱毛の報告で,以後皮膚疾患,特に有毛性疾患への応用が試みられた.X線治療の初の成功例とされているのは,1897年,Leopold Freundによる有毛性色素性母斑の治療で,毎日2時間,計48時間の照射で病変は縮小し,5年後にも瘢痕を残すのみであったという[→原著論文].また脱毛を目的とする照射で,偶然照射野にあった面皰,白癬,毛瘡などが治癒したという報告もある.

また当時,皮膚結核に対する日光,紫外線の効果が知られており,光線療法が行なわれていた.特にデンマークのFinsenがアーク灯(Finsen灯)による皮膚結核の光線療法で好成績をあげていた.光線療法では,紅斑,水疱を生じるが,同様の皮膚反応を示すX線が皮膚病変に試みられたことは自然の流れであった.皮膚結核(尋常性狼瘡)のほか,慢性湿疹,血管性母斑,乾癬などが主な放射線治療の対象疾患であった[3].

皮膚癌に対する治療はやや遅れて始まり,初の成功例とされるのは1899年12月,スウェーデンのThor Stenbeck* による 72歳女性の鼻背の基底細胞癌例で,1回10~12分,35回の照射で治癒が得られた[4].その後,皮膚癌のX線照射は欧米で症例が蓄積され,例えば1908年のPusseyの報告では111例中治癒80例,有効19例とされている[→原著論文]

*Thor Stenbeck(1864-1914). 頭蓋内の銃弾をX線で診断し,脳疾患の診断にX線を初めて利用したことでも知られる.

放射線がなぜ癌を治癒させるか,という点については不明であったが,1904年,Perthesは回虫卵を使った実験により,X線が細胞分裂を遅延させ,奇形個体が生むことを示した[→原著論文].

原著論文

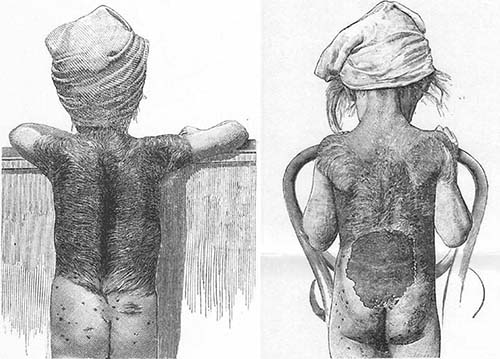

図3(左).5歳女児.治療前.背部全体に体毛が密生している.図4(右).放射線治療後.後頚部~肩甲間部は完全に脱毛(照射時間20時間).背下部~臀部は脱毛に加えて強い皮膚反応を来たして皮膚が脱落している(照射時間48時間).その他の部位も体毛は疎になっている.

図4.70年後.背下部の皮膚には瘢痕による変形があるが,背部の体毛はまったく認められない.胸椎には,照射によると思われる骨粗鬆症とそれによる後彎が認められる.[6]

【要旨・解説】著者のFreundはウィーンの内科医,小児科医であったが,卒後1年目,新聞にX線照射により脱毛が見られたという一般紙の記事を目にし,これが皮膚病の治療に使えるのではないかと考え,1896年11月24日,項部,背部,臀部に広範な剛毛が生えている有毛性母斑の5歳女児に照射を試みた(図3).まず後頚部~肩甲間部に照射し,当時のことなので正確な線量は不明だが「15cmの距離で手を1分で撮影できる程度」 のX線を使用し,毎日2時間,10cmの距離で照射したところ,11日目に一部に脱毛が見られ始め,総計20時間の照射で完全に脱毛した(図4).その後,たまたま装置が故障して陰極線が放出されず陽極線だけの状態となったが,この状態では脱毛が得られないことを確認し,陽極線の治療効果は否定された.さらに背下部~臀部をアルミ箔で覆い,これを水道管にアースをとった状態で照射しても脱毛がえられ,これが電流や電波によるものではないことを証明した.

続報では,その後の経過を報告している.あとから照射した背部~臀部の照射野は,照射時間が48時間と長かったためか,強い皮膚反応,感染をきたし,一時高熱を発して全身状態も悪化したが,その後回復した.またこの患者はその後長生きして70年後の記録があり,放射線皮膚炎の部位に強い瘢痕形成があるが,背部は完全に脱毛している(図4).放射線照射によると思われる骨粗鬆,胸椎後彎がある以外,全身に異常を認めなかった[6].

これ以前にもX線治療を試みた例はあり,初のX線治療がいつ誰の手によって行われたという問題をめぐっては議論があるが[6,7],明らかな治療目的をもって照射して成功をおさめ,かつ確実な記録があると言う点でこのFreundの報告が初報とされる.Freundは,この後,放射線治療に関する教科書を著すなどして,放射線科医として数々の業績を残している[7].

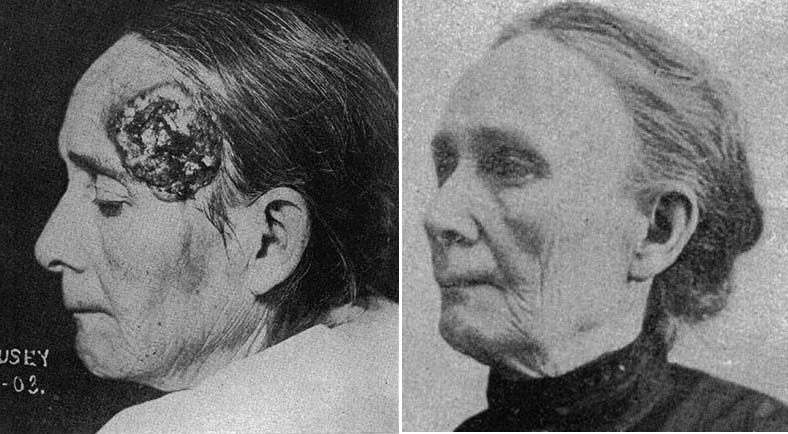

図5. (左)上皮腫治療前.(右)治療後.4年間再発なし.

【要旨・解説】1901~3年に放射線治療し,その後3年以上の経過を追った皮膚癌111例について,その成績を報告している.著者は皮膚科医で,具体的な照射法は記載されておらず,記述も散漫であるが,豊富な症例写真が供覧されているので紹介する(図5).

病変が消失し再発のなかった治療成功例は111例中80例,照射後に再増大したり無効であった非成功31例中28例が術後再発であった.

症例写真をみると,かなり大きな浸潤性腫瘍が多く,この成績は当時としてはなかなかのものであったと言える.組織型については書かれていないが,臨床像と1例のみ提示されている組織所見から大部分が基底細胞癌であったものと思われ,扁平上皮癌よりは治療しやすかったのかもしれない.

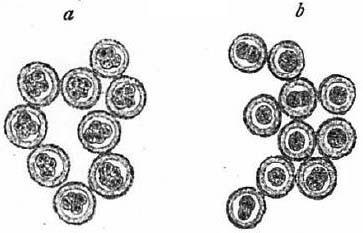

図6. 分裂開始36時間後.非照射卵(a)はすべて4細胞期にあるが,照射卵(b)は2細胞期,一部は1細胞期にとどまっている.X線照射による細胞分裂の遅延が,X線治療効果の根拠のひとつである.

【要旨】X線照射後に皮膚癌が縮小し,病理学的にも癌細胞が消失する理由については,まだ充分な説明がない.これを解明すべく正常細胞にX線を照射する実験を行った.材料には,既に生物学研究で実績のあるウマ回虫(ascaris megalocephala)の受精卵を使用した.この卵殻は透明で,細胞が分裂して虫体を形成する様子を顕微鏡で観察でき,染色体は2本(1対)なので実験に適している.

12時間の時点で,対照卵は既に細胞分裂が認められるが照射卵では分裂が認められず,その後も照射卵は分裂が著しく遅延する(図6).また,これに加えて発育が不規則になり奇形を生ずる.細胞障害は照射線量に応じて異なり,24H以上では虫体が全く形成されず,20H以下では虫体の一部に異常な腫瘤が形成されるなどの奇形が見られた.分裂時の観察では,中心体,紡錘糸は正常に認められるが,染色体の牽引,移動の過程に異常が認められた.分裂期,静止期いずれに照射しても,細胞分裂の異常は同じように発生した.

同様の結果はラジウム線(ベクレル線)でも認められ,ウマ回虫卵にラジウム管を密接させた実験で,X線の場合と同様の細胞分裂の遅延,異常な発育個体の歯圧政が認められた.X線,ラジウム線が植物の発生,成長に及ぼす影響については,報告に一致が見られないが,ソラマメのヒゲ根による実験では,根の発育が明らかに遅延した.

放射線によって,全ての細胞に同様に障害されるのか,特定の組織が特に強く障害されるのかについてはなお検討が必要である.

【解説】放射線治療効果のメカニズムを,ウマ回虫卵を使用したin vitroの細胞レベルの実験によりあきらかにしており,現在でいう放射線生物学の研究論文としては最初期のものである.結論として,(1)X線により細胞分裂の遅延,異常が起こり,(2)これは染色体の牽引,移動の異常によるもので,(3)分裂期,静止期いずれに照射しても同様であるとしている.現在の知識から,(3)については誤認があるが,まだ細胞周期の概念が充分確立していない当時,少数例の実験結果としては止むを得ないところであるが,細胞による放射線感受性の違いがある可能性について言及している点には先見の明がある.

関連事項

皮膚結核の光線療法 - Finsen灯

図7.Niels Ryberg Finsen(1860-1904)

日光で「日焼け」が起こることは以前から知られていたが,漠然と熱によるものと理解されていた.日光が皮膚に及ぼす影響を初めて科学的に記載したのは,1820年,イギリスの医師Everard Homeで,自分の片手を日光にさらし,他方は黒布で覆って比較し,温度差はわずかであるにもかかわらず日光の当たった手が「焦げ」て色素沈着することを示すことから,日光の作用は熱ではなく化学的なものであるとした.また同時に黒人ではこれが見られないことから,色素が防護作用をもつとしている [9].その後,電気アーク灯に含まれる紫外線が結膜炎や皮膚紅斑を来たすことが報告された[10].

図8. Finsen研究所.1896年にコペンハーゲンに設けられ,光線療法の研究ならびに治療が行なわれた.現在はコペンハーゲン大学病院の研究施設となっている[12].

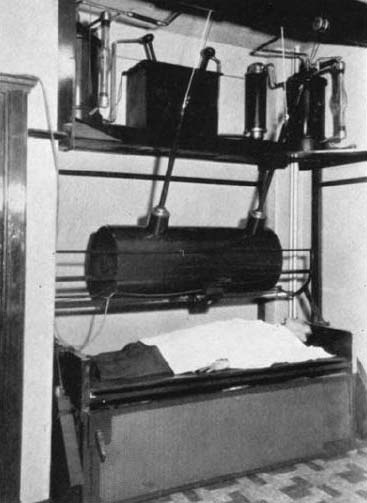

図9. Finsen灯による治療.天井に懸架したアーク灯から先端にレンズを組込んだ照射筒を介して皮膚の病変部に光線を照射する.照射筒は4本あり,同時に4人治療できる[12].

デンマークの医師Niels Ryberg Finsen(1860-1904) (図7) は,幼時より虚弱で,日光にあたると体調が良くなることから日光への関心が強かった.昆虫を使った実験で昆虫が紫外線を避ける行動をとることを確認したり,天然痘患者の皮膚瘢痕の治癒が紫外線を遮蔽すると促進されるなどの事実から,紫外線の生体への効果を知り,さらに抗酸菌,チフス菌,炭疽菌に対する殺菌作用があることを実験で示した.専用の照射装置を製作して,11人の皮膚結核(尋常性狼瘡)の患者に毎日2時間,数週間照射したところ良好な成績が得られた.そこで1896年に専門の研究治療施設,Finsen研究所をコペンハーゲンに開設した(図8).当初は日光も使用したが,Finsenが開発したいわゆるFinsen灯は,カーボンアーク灯を水冷機構を備えた金属筒におさめ,その先端にレンズが組込まれており,これを皮膚に密着させて紫外線を照射する仕組みであった(図9).6年後の報告では,約800例中,51%が治癒,24%がほぼ治癒としている[11,12].結核の治療法が皆無であった当時,この成績は高く評価され,1904年にノーベル医学賞を受賞した.

Finsenの健康状態は学生時代から徐々に悪化して30歳の頃には車椅子状態となり,晩年は大量の腹水が貯溜して穿刺排液を繰り返した.42歳という異例の若さでのノーベル賞受賞も,選奨委員会がその健康状態に配慮したためという.授章式への出席はかなわず,その9ヵ月後に死去した.剖検診断は収縮性心膜炎であった [13].

なおFinsen灯の結核菌に対する効果は,紫外線によるものと理解されていたが,最近の研究ではFinsen灯のスペクトルには細菌のDNAを損傷しうる短波長の紫外線が含まれておらず,菌体に存在するポルフィリンに長波長成分が作用して生成される活性酸素の関与が推測されている[14].Finsen研究所はその後コペンハーゲン大学病院の施設となり,現在も癌研究の拠点となっている.

線量分布の向上

深部照射

皮膚癌をふくむ皮膚表在疾患のX線治療は,それなりに良好な成績をおさめたが,これをいざ深部病変に応用しようとするとそこには大きな障害がたちはだかった.X線の大部分が皮膚で吸収されてしまって深部に届かず,照射線量を大きくしても皮膚障害が大きくなるだけで肝心の深部病変の線量は増えなかった.これは当時の低電圧,低出力の装置が発生するX線は「軟線」であったことから当然の結果であったが,これをなんとか克服しようとする努力が始まった.1904年にドイツの Georg Clemens Perthes が初めて深部の減弱を定量的に測定して理論的基礎を築き,フィルターの使用によって深部線量分布を改善できることを示した[→原著論文].ほぼ同時期にFriedrich Dessauerも,さまざまな方法を駆使して深部治療の理論を発展させた[→原著論文].しかしいずれにせよ当時の非力なX線管球では限界があった.

1913年,Coolidge管が発明されて,ようやく安定なX線が得られるようになったが,それでも管電圧は140kV~200kV程度であった.このような方法はdeep roentgen therapy (深部X線治療),その後 orthovoltage thearpy (慣用電圧治療)と呼ばれた.しかし深部とはいっても,皮下から数cmが限界であった.

多門照射と運動照射

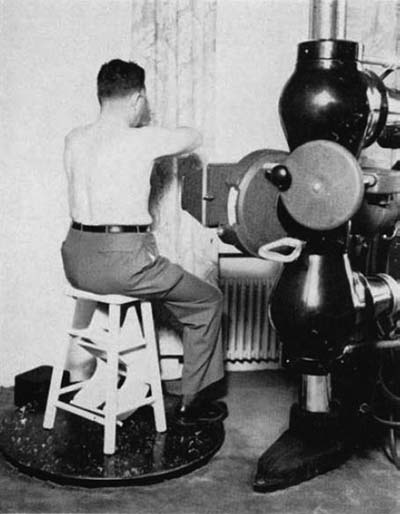

図10. 回転照射による食道癌の治療.右側にあるX線管球は固定されており,患者の椅子を載せたターンテーブルが回転する[19]

表面線量を最小限として深部線量を増加させる技術の基本の一つである多門照射は,1904年頃より行なわれていた十字火照射*に端を発する.1906年には,ドイツで運動照射の嚆矢となる円軌道を回転する集光照射(Konvergenzbestrahlung),1913年には円弧上を往復する振子照射の特許が提出されたが,いずれも実機製作には至らなかった.世界初の運動照射装置は1937年,アメリカのFlaxが骨盤照射を目的として開発した体周囲を半周回転する回転照射装置であるが[→原著論文],ほぼ同時期にドイツ,アメリカ,日本から少なからぬ報告がある[15-18].

*十字火照射(Kreuzfeuer Bestrahlung):日本の文献の多くは,舘野之男「放射線医学史」を引用してPerthes(1904)を初出としているが,この文献にその記載はない.渉猟した範囲ではDessauer(1908)(→原著論文)の二門照射の記載が最も古いと思われるが,ここに十字火照射という名称は登場しない.調査中.

回転方法には,ベッドを固定してX線管球を回す方法と,管球を固定して患者を回転椅子に座らせて回す方法があった.Flaxの初報は前者であったが,実際には装置が簡便で済む後者が多く使用された(図10).特に病変が体軸に沿う食道癌が良い適応で,例えば137例の食道癌治療例を報告したNielsenの報告では,回転椅子による回転照射,2門照射の1年生存率を,それぞれ25%,10%としている.

等線量図

放射線治療計画の基本ともいえる体内の線量分布をはじめて本格的に考えたのは,1918年,Krönigらで[20],さまざまな条件下で水槽の線量を小型の電離箱式線量計で測定した.現在のような2次元的な等線量図を初めて提示したのは1921年,ドイツの Dessauer で,実際に即した多数の条件の組合わせについて線量分布を求め,水平方向,垂直方向の線量分布を図示した[→原著論文].これはDessauer chartsとして広く利用され,その後Glasserがアメリカの装置の実情にあわせて求めたデータを提供すると同時に,これを等線量図(isodose chart)と称して普及した[21].しかし,コンピューターがなかった当時,個々の症例でこれを求めることはできず,このような標準的なファントム実験の結果をもとに推測するしかなかった.

原著論文

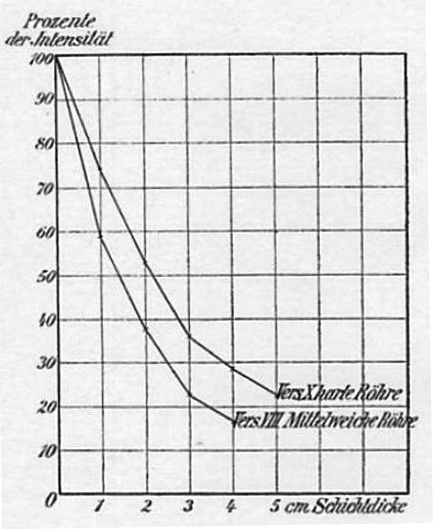

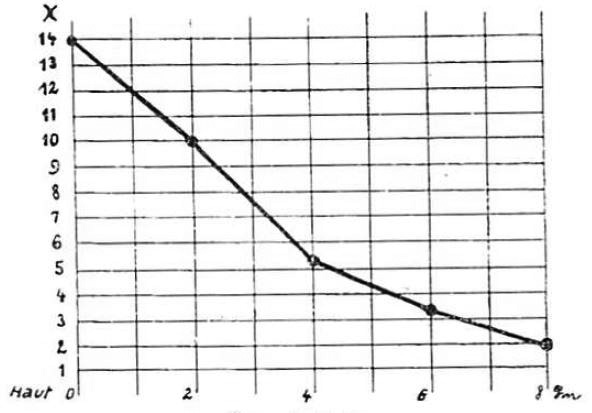

図11. X線の硬さによる深達度の差.上が硬い管球,下は軟らかい管球.

【要旨】 X線の体内での減弱は2つの因子,線源からの距離,通過する組織による吸収で決まる.線源からの距離については,距離の2乗に反比例し,距離が遠くなるほど減弱は緩徐になるので線源と病変の距離を大きくするほど,組織内の減弱は均一になる.特にラジウム治療の場合これは重要で,ラジウムを皮膚面に直接貼付すると深部効果が得られない.

組織内の減弱は,生体組織と水のX線透過性と蛍光板の輝度を比較することにより測定したところ,皮下脂肪織と肺を除いて,すべての軟部組織は水とほとんど同程度の透過性を示した.

組織深部でのX線減弱を緩和するには,硬いX線管球を使うと効果があるが,それよりもアルミニウムのフィルターを使用する方が有効である.

【解説】深部病変を治療しようと線量を多くしても皮膚障害が増強するだけで深部に到達しないことは既に良く知られていたが,これを初めて実験により示し(図11),それをもとに深部治療に有効な照射方法を提案している点で,次項に紹介するDessauerの研究とともに深部照射理論の原点といえる重要な論文である.付随して,脂肪,肺以外の軟部組織の吸収係数がほとんど水に等しいという,X線診断,X線治療の根幹となる最も基本的な知識も明示されている.

具体的な深部線量分布の改善法としては,線源と被写体の距離を離すこと,X線硬度を大きくすることが必要であることを示している.X線硬度については,管電圧によって自由に線質を制御できなかった当時,「硬い」X線管球を選択して使うしかなかったが,不安定なガス管球ではそれにも限界があった.この問題を解決するために,軟線成分を除去するフィルターの使用を初めて提言している.

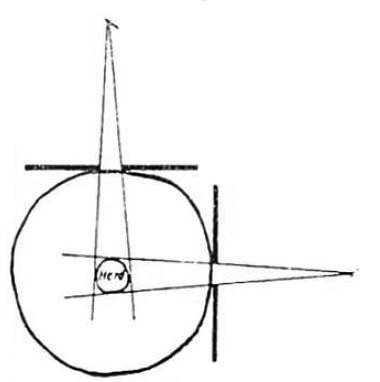

図12. 多門照射の概念を初めて明示した.

図13. 新しいX線発生装置による深部線量分布.

【要旨・解説】著者のDessauerは物理学者で,1904年以来,深部治療の問題点について物理学的,技術的な面から様々なアプローチを行なった.前掲のPerthesと同時期にほぼ同じ研究を行なったことになるが,1904年の初報の時点ではPerthesの研究については知らなかったと述べている.

1905年の第1報は,深在病変の治療には,皮膚障害を起こさずに深部に有効線量を照射する方法が必要であるという,かなり概念的,やや冗長な,問題提起を主眼とする論文であるが,前年のPerthesの論文とともに深部照射理論のスタート地点となった.前半では,まず正確な線量が測定が必要であるが,深部照射は表在と異なり正確な線量測定が難しいこと,線量と線質を分けて考えるべきであると述べている.後半では深部に有効線量を照射する具体的な方法として,硬い管球を使用して,距離を長くとることが基本であるとしている.Perthesが力点を置いているフィルターの概念については簡単に,ひとこと触れられているだけである.この方法で,物理学的に深部照射は可能であり,正常細胞と腫瘍細胞の放射線感受性の差を背景として放射線治療が可能であり,その実現に鋭意努力する旨を述べて結語としている.

1908年の第2報は,より具体的に深部照射法を検討しており,照射野内の線量,線質の均一性を得るために,距離を長くとる,硬いX線を使用する,フィルターを使用することで深部照射が可能であるとしている.さらに,2方向からの照射が有効であるとして,対向2門照射,直交2門照射について触れている(図12).これはおそらく多門照射法に関する初の記述である.結語として,物理学者としての自分の仕事はこれで終わり,この後は医師の手に委ねるとしている.

1912年の論文は,深部照射の研究を総括するとともに,新しく開発した装置について記載しており,深部照射理論の集大成的な内容である.具体的な照射法の記載は第2報とほぼ同じであるが,図を使うなどしてより分かりやすく説明している.また,空間的均一性(線量の均一性),特異的均一性(線質の均一性)という言葉を導入している.

しかし,X線治療の需要が増大し,深部に大きな線量が求められるようになり,熱の発生に伴う管球寿命短縮も問題になりこれらの方法にも限界があった.そこで,X線発生装置に改良を加え,管球に加える電圧の間隔を長くとることにより,同じ管球でも硬い成分を多く含むX線が得られ,また熱の問題も改善されることを示している.これは断続機を使用する場合だけでなく,適当な方法で交流電源にも使うことができ,良好な成績が得られた(図13).前掲のPerthesの論文に示された線量分布(図11)にくらべて深部線量分布が改善されていることがわかる.

この翌年,1913年にCoolidge管が登場して,深部照射の状況は大きく進歩するが,本論文は旧来のガス管球で得られる深部線量分布の到達点のひとつであった.

入射口に対するパラフィン骨盤ファントムの線量分布

図14 黒い円筒状のものが管球で,寝台のまわりを180度回転する.

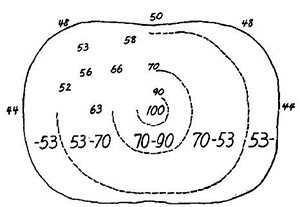

図15. 水ファントムで実測した等線量図.

arc about the table: Intensity distribution within paraffin pelvis of

various portal of entry

【要旨・解説】患者の周りを管球が回転しながら照射する回転照射装置を製作し,ファントムによる線量測定を行なった報告である.それまでも振子照射,回転照射などの運動照射法のアイデアはあったが,実機が製作されたのはこれが初めてである(図14).

管球は,寝台に取付けられた架台に載って,その周囲を側面から側面まで20分かけて180度回転する.患者の体位を仰臥位,腹臥位とかえて2回照射することにより全周照射が得られるというものである.

子宮頸癌を念頭において,骨盤ファントムで計測している.当時既に4~6門の多門照射が行なわれていたが,これに比較して深部線量/表面線量率の改善が得られた(図15).まだCTのないこの時代,腫瘍の局在決定にはかなりの誤差があり,多門照射の精度にも限界があったが,回転照射によりこれが改善される点も利点としている.入射口の大きさを適切に選ぶことであることを強調しており,最適な条件下であれば表面線量/中心線量比70~80%を得ている.現在の治療計画からみればまだかなりの高表面線量であるが,当時の多門照射に比べれば各段に優れた値であった.

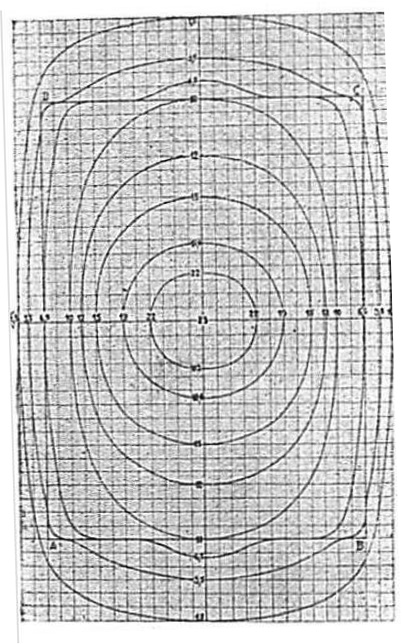

図16. 水ファントムで実測した等線量図.

【要旨・解説】著者のDessauerは前掲の論文をふくめ,1900年代から深部線量率の向上に関して理論的な研究を行なってきたドイツの放射線物理学者である.放射線治療の基本中の基本である線量分布を,実際の臨床利用を念頭において体系的に研究し,等線量図を提示した初期の論文である.本文中にも記載があるように,これ以前にも同様の試みはあったが,実際の臨床に即した条件で網羅的に測定したのはこの論文が初めてで,以後 "Dessauer charts" として広く用いられることになった.

照射野,線質(管電圧),焦点距離などの諸条件の多数の組合わせについて,水ファントムの線量を実測し,散乱線の影響についても詳しく検討されている.そしてこの結果を多数の表とグラフに示すとともに,2次元的な等線量図も提示している(図16).線量計測には,フィルム黒化法を使用している.

複数の条件を少しずつ変えて,何千回も計測するという大変な労作である.現在では,個々の症例に応じてコンピュータで簡単に得られる等線量図であるが,当時はこのような標準的なファントムデータから推測するしかなく,その意味できわめて貴重なデータであった.連絡してくれれば異なる条件の線量分布を(有償で)送付する,というコメントがついている点も興味深い.

出典

- 1. Despeignes, V. : Observation concernant un cas de cancer de l'estomac traité par les rayons Roentgen. Lyon Med., 82: 428-430;503-506, 1896

- 2. Voigt, A. : Behandlung eines inoperablen Pharynxkarzinoms mit Rdntgenstrahlen. Arztlichen Verein in Hamburg 1896, Nov. 3.

- 3. Kienböck R. Radiotherapie, Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen (Ferdinand Enke, Stuttgart, 1907)

- 4. Stenbeck T. Ein Fall von Hautkrebs geheilt durch Behandlung mit Röntgenstrahlen. Mitt Grenzgeb Med Chir 6:347-9,1900

- 5. Williams FH. The Roentgen rays in medicine and surgery. (MacMillan, London, 1901)

- 6. Fuchs G, Hofbauer J. Das Spätresultat einer vor 70 Jahren durchgeführten Röntgenbestrahlung. Strahlentherpie 130:161-6,1966

- 7. Leszyznski K, Boyko S. On the controversies surrounding the origins of radiation therapy. Radiother Oncol 42:213-217,1997

- 8. Kogelnik HD. Inauguration of radiotherapy as a new scientific speciality by Leopold Freund 100 years ago. Radiother Oncol 42:203-11,1997

- 9. Home E. On the black rete mucosum of the Negro, being a defense against the scorching effect of the sun's rays. Phil Trans Royal Soc London 111:1,1820

- 10. Charcot P. Erythème produit par l'action de la lumière électrique. Compt Rend Soc Biol (Paris)5: 63-65,1858

- 11. Gotzsche PC. Niels Finsen's treament for lupus vulgaris. J Royal Soc Med 104:41-42,2011

- 12. Clemensen PC. A brief review of Finsen's phototherapy. J Am Med Assoc 38:919-925,1902

- 13. Lawrence G. The Finsen light. Lancet 359:15,22][Tan SY, et al. Niels Finsen(1860-1904). Gift of light. Singapore Med J 52:777-8,2011

- 14. Moller KI, et al. How Finsen's light cured lupus vulgaris. Photoderatol Photoimmunol Photomed 21:118-24,2005

- 15. Du Mesnil de Rochemont R. Zur Dosenberechnung bei der Rotationsbestrahlung. Strahlentherapie 66:593-608,1939

- 16. Neumann W. Ermittlung der Herddosis bei Rotationsbestrahlung unter Berücksichtung der Absorptionsunterschiede im Gewebe. Strahlentherapie 71:438-49,1942

- 17. Nielsen J. Clinical results with rotation therapy in cancer of the esophagus. A preliminary report based on 174 cases. Acta Radiol 26:361-91,1945

- 18. Nakaidzumi M. Zur Rotationsbestrahlung mit Hilfe einer ständigen Durchleuchtungskontrolle für den Ösohaguskrebs. Strahlentherapie 68:251-62,1940

- 19. Hawley SJ. Rotation therapy: Theory and clinical applications. Radiology 41:205-13,1948

- 20. Krönig B, Friedrich W. Physikalische und biologische grundlagen der strahlentherapie. (Berlin : Urban & Schwarzenberg, 1918)

- 21. Glasser O. Isodose charts. Am J Roentgenol 10:405-7,1923