- 頭部1

- 頭部X線写真

- Precision Radiology

- 原著論文

- 1907 Caldwell法

- 1925 Precision radiology

- 関連文献

- 1899 頭蓋X線写真による脳腫瘍の描出?

頭部1

頭部X線写真

図1. X線写真が脳疾患の診断に役だった史上初の症例.後頭部に銃弾が認められる[2].

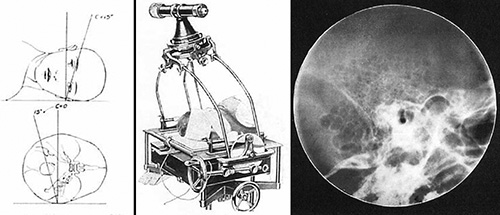

図2. Thor StenbeckのX線撮影室(1899年).患者の頭部の直上にX線管球を懸架している[13].

1895年,X線の発見直後,X線で脳が見えるのではないかと期待された.1896年2月5日,後の新聞王William Hearstは,自ら経営するニューヨークジャーナル紙の特ダネにしようと期待して,Thomas Edisonに 脳のX線写真撮影を依頼する電報をうった.Edisonはこれを引き受け,彼の研究所の周囲を新聞記者がとりまいてその結果を待った.Edisonはさまざまな工夫を試みたもの果たせず,2月14日に敗北宣言を出したが,このとき脳がX線に写らない理由は,技術的な問題だけでなく頭蓋による克服不能な問題が原因であると述べている[1].Edisonの実験を待つまでもなく,X線写真は頭蓋内病変の診断には無力であることがすぐに明らかになった.結果的に言えば,このHearstの要請に医学が応えられるようになるには,1970年代,X線CTの登場を待つ必要があった.

当初,頭蓋内病変における頭蓋X線写真の有用性は,金属異物の診断に限られた.1896年9月にスウェーデンの放射線科医Thor Stenbeck*は,後頭部の銃弾をX線写真で診断し,その後脳外科医が摘出に成功した.頭蓋X線撮影が脳疾患の診断治療に役だったおそらく初の報告例である[2](図1,2).

*Thor Stenbeck(1864-1914). 世界初の皮膚癌のX線治療に成功したことでも知られる.

やや遅れて1896年11月6日,脳神経外科の創始者として名高いアメリカのHarvey Cushingが,頸部銃創によるBrown-Séquard症侯群の患者の頸椎を撮影し,銃弾の位置を明瞭に写し出すことに成功した[3].しかし後にCushingが語ったところでは,露光時間は35分で,それも数回の試みの後にようやく撮影に成功したものであった[4].

頭蓋内の描出は難しかったが,含気のある副鼻腔についてはX線写真によってその構造や病変を診断できる余地があった.この時期の代表的な研究として,現在もCaldwell法として使われている Eugene Wilson Caldwell による副鼻腔撮影法の研究が挙げられる[→原著論文].

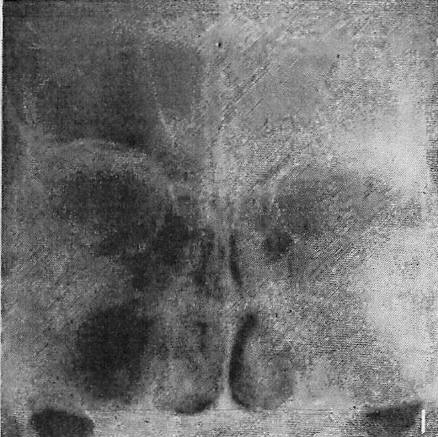

図3. 松果体の石灰化が左に偏位しており(矢印),右側に占拠性病変があることを示している[6].

X線写真による頭蓋内病変診断の試みは続いたが[→関連文献],異物や頭蓋そのものの病変を除けば病変そのものを捉えることは不可能で,頭蓋や頭蓋内石灰化におよぼす変化を間接的に診断するしかなかった.神経放射線学(Neuro-Röntgenologie) という言葉を作り,神経放射線学の父とされるオーストリアの放射線科医 Arthur Schüllerは,早くも1905年に頭蓋底の撮影法に関するモノグラフ[5]を,そして1912年に頭蓋X線撮影の包括的な教科書を著した[6].この中でSchüllerは松果体の石灰化に注目し(図3),その偏位によって頭蓋内占拠性病変の局在を推定する方法に言及しており,さらに1925年にはNaffzigerが "pineal shift" という言葉を使用してこの所見が広く知られるようになった[7].Schüllerはまた頭蓋内病変によるトルコ鞍変形,錐体骨変形などについても詳述している.Paget病に特徴的な osteoporosis circumscriptaを記載したものSchüllerである[6].ただし残念ながらこの教科書の図譜はほとんどが線画で,実際のX線写真はごく少数しか掲載されていない.このほかにも,1926年にはEdward B. Towne[8],1928年にはStenvers[9]が,それぞれ現在もTowne法,Stenvers法として使われている撮影法と,聴神経鞘腫による錐体骨のX線所見を報告している.

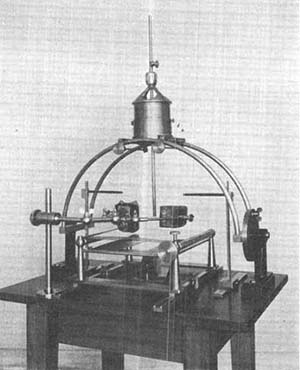

"Precision Radiology"

Schüllerは前述の教科書の中で頭蓋撮影法として,まず側面像,ついで正面像を撮影し,必要に応じて病変部の斜位撮影,接線撮影などを個別に撮影することを推奨しているが,具体的な撮影法については言及していない.1925年,スウェーデンの放射線科医Erik Lysholmは,頭蓋底の複雑な病変の診断には,解剖に応じた正確な斜位撮影が必要と考え,技術者のGeorg Schönanderの協力のもと,X線管球が頭蓋を中心とする球面上を自由に移動し,2つの角度を指定することにより正確に撮影角度を決定できる装置を開発した[→原著論文].これは "Lysholm's skull table" と呼ばれたが,1934年にElema-Schönander社により製品化され(図4),その後もさまざまな頭部専用X線装置が開発され,特に1959年に発売された MIMER(Siemens社)[10]は広く活躍した .このような撮影法は "precision radiology” と呼ばれ,側頭骨撮影(Schüller法,Stenverse法),視束管撮影などの他,断層撮影,脳室造影にも応用された.1970年代にX線CTが登場した後も比較的長く使われていたが,MRI,3D-CTの発展によって任意の断面を容易に再構成できるようになり,その役目を終えた.

図4. Lysholm skull tableによる頭蓋撮影(錐体骨Schüller撮影の例).2つの立体角を任意に指定することにより,正確な斜位像を再現性良く撮影できる[11].

原著論文

図5. 「Caldwell法」による頭蓋撮影.主に前頭洞の撮影を目的に考案された.右前頭洞,右上顎洞(写真の右が患者の右)の透亮が失われている.

【要旨・解説】現在も使われている「Caldwell法」の初報.当時,頭蓋内病変の診断は暗中模索状態であったが,含気のある副鼻腔や側頭骨の撮影はいろいろ工夫された.Caldwell法(図5)は,後前撮影でX線を頭尾方向に傾けることにより,錐体骨の陰影が顔面上部に重なることを避け,前頭洞,篩骨洞,眼窩の観察を目的とする方法であるが,本稿では専ら前頭洞の描出,前頭洞炎の診断を目的としている.

まず屍体頭部の前頭洞に液体を注入したり,切除粘膜を充填して,X線像上の透亮像が消失することを証明し,X線所見が前頭洞炎の診断に結びつくことを確認している.撮影方向は,外耳道と眉間(glabella)を結ぶ線を基準として25度が最適としている.現在の標準的な撮影法はOM線+15~20度なので,概ね現在と同じである.

撮影時間は2~3分で,撮影中にもX線の線質が変化すること,印画紙に焼き付けると画質が低下するのでネガの観察が必要であることなどが述べられており,当時の苦労が偲ばれる.

図6. 精密X線撮影装置のプロトタイプ.円弧状のフレームが左右に回転するとともに,その上をX線管球がスライドして任意の角度を設定できる.

【要旨・解説】主に頭蓋の撮影に際して,精密な斜位撮影を行なう装置の発明を報告したもので,この後約半世紀にわたって広く使われることになる頭部専用X線撮影装置の原型である.Stenvers撮影,Schüller撮影などでは,撮影方向を正確に決定することが難しい.そこで,頭蓋を中心とする球面上をX線管球を移動させることにより,前後,左右2つの角度を指定して任意の斜位を撮影できるようにした.ここでは,頭蓋用に加えて,大型の体部用の装置も提案されている.頭蓋底,顎関節,乳突蜂巣の写真が例示されているが,十分な高画質である.

写真にみえる2本の円弧を左右に振る角度と,この円弧上を前後にスライドする管球の角度を指定する.ここに示されているものはプロトタイプで(図6),位置決めをしてからX線管球をセットしてあらためて撮影するものであるが,Lysholmはさらに研究を進めて1931年にこれを学位論文にまとめ[11],1934年に製品化された."Lysholm's skull table"と通称されたが,その後これをもとに各メーカーがさまざまな装置を開発し,"precision radiology" は神経放射線診断に欠かすことができない重要な技術となった.

関連文献

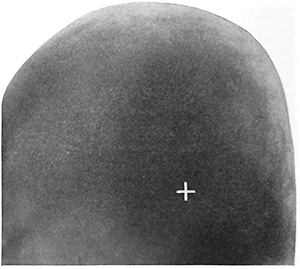

図7. 頭蓋正面像.+印を中心として腫瘍の陰影があると書かれているが,アーチファクトによる濃度不均一であろう.

【要旨・解説】X線発見後,頭蓋内の正常構造,頭蓋内病変はX線撮影では見えないことはすぐに明らかとなったが,それでも腫瘍が見えたという報告が散見される.ここに紹介するのは1899年の論文で,そのような報告例としてはおそらく初例である.症例は小脳症状を呈する15歳の少年で,頭蓋正面像,側面像で小脳のグリオーマが見えたとしている.供覧された写真では,なんとなくその辺りの濃度が高いが(図7),定位の傾きなど技術的原因によるアーチファクトとしか思えない.「分葉状の輪郭が明瞭に見える」と書かれているがこれもどこを指して言っているのか不明である.もっとも当時は,まず蛍光板透視で診断しているので蛍光板ではそのように見えたのかも知れない.剖検にて石灰化はなく,血管が豊富で出血性であったことを高濃度陰影の根拠としている.

1902年には本報告に続く2例目として,頭頂葉の線維肉腫がX線写真で見えたとする報告があるが,やはりアーチファクトと思われる[12].

出典

- 1.Shephard DAE. Thomas Edison's attempts at radiography of the brain (1896). Mayo Clin Proc. 49:59-61,1974

- 2. Henschesn E. Die Röntgen-Strahlen in Dienste der Neuro-Chirurgie. 12th Congr. Intern. Med., Moscow,1897

- 3.Greitz T. The history of Swedish neuroradiology. Acta Radiol 37:455-71,1996

- 4. Cushing H. Discussion. Am J Roentgenol 13:10-11,1925

- 5. Schüller A. Die Schädelbasis im Röntgenbilde: nebst einem Anhang, Über die Nähte, Gefässfurchen und traumatischen Fissuren des Schädels.(Gräfe & Sillem, 1905)

- 6. Schüller A. Röntgen-Diagnostik der Erkrankungen des Kopfes. (Hölder, Wien, 1912)

- 7. Naffziger HC. A method for the localization of brain tumors - The pineal shift. Surg Gynec Obstet .40:481-4,1925

- 8. Towne EB. Erosion of the petrosal bone by acoustic nerve tumor. Arch Otolaryngol 4:515-9,1926

- 9. Stenvers HW. Röntgenologie des Felsenbeins und des bitemporalen Schädelbildes mit besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Bedeutung (Springer, Berlin, 1928)

- 10. Fredzell G, Lindgren E. Mimer. Acta Radiol. 53:209-14,1960

- 11. Lysholm E. Apparatus and technique for roentgen examination of the skull. Thesis. Acta Radiol.(Suppl)12:1-120,1931

- 12. Mills CK, Pfahler GE. Tumor of the brain localized clinically and by the roentgen rays - With some observations and investigations relating to the use of the roentgen rays in the diagnosis of lesions of the brain. Philadelphia Med J. Feb 8:268-73,1902

- 13. Public domain (https://www.wikidata.org/wiki/Q2428829#/media/File:Thor_Stenbecks_r%C3%B6ntgeninstitut_1899.jpg)