- 消化管1

- 初期の消化管造影

- 原著論文

- 1904,1905 本格的な消化管造影の端緒

- バリウム造影剤の登場

- 原著論文

- 1910 硫酸バリウムの有用性

- 1913 ビスマスからバリウムへ

- 関連文献

- 1923 バリウムの歴史と現状

- 透視 vs. 撮影 - 間接所見 vs. 直接所見

- 原著論文

- 1912 症状群-間接所見による胃のレントゲン診断

- 1912 X線連続撮影による胃のレントゲン診断

- 1910 胃潰瘍のX線所見-ニッシェ

- 1921 胃潰瘍のX線所見-粘膜ヒダ集束像

- 1923 レリーフ法による胃粘膜面の描出

- 関連文献

- 1932 初期の消化管造影の歴史

- 関連事項

- Cannonの業績-X線による消化管運動の研究

- とんでも発明? 回転ゾンデ(gyromele)

消化管1

初期の消化管造影

図1.金属(銅)メッシュをいれた胃管を挿入し,大彎の位置を示したX線写真.大彎がマーカーで示す臍の2横指下にあることから胃下垂と診断している.露光時間22分[3].

消化管をX線で描出する試みはX線発見直後から始まった.最初期の報告はX線発見のわずか2ヵ月後,1896年3月26日のことで,ドイツのBecherがマウスやモルモットの屍体の消化管に液状の酢酸鉛を注入している[1].ヒトでも,1896~97年に,胃管に金属ワイヤを通したり[2,3](図1),不透過物質をいれたゼラチンカプセルを撮影した報告がいくつかある[4].いずれも胃の大彎の位置しかわからないが,ちょうど当時「胃下垂」 という病態が提唱され(=Glénard's disease)[5],その意義について議論が盛んであったため,大彎の位置だけでも知ることができればそれはそれで有用であった.1898年,Cannonは動物にビスマスカプセルやビスマス食を投与して,消化管運動の生理学的研究の手段としてX線透視を利用した[6,7].

胃の全貌を撮影する試みとしては,1896年6月にHemmeterが軟らかいゴムの袋を飲ませてここに酢酸鉛を充盈して撮影しているが[8],造影剤を直接生体の消化管内に注入する試みとしては,1897年4月にドイツのRumpelが次硝酸ビスマスで食道を[9],アメリカのLeonardが胃を造影したことを報告している[10].次硝酸ビスマスは以前からその粘膜収斂効果が知られ,胃潰瘍の治療薬として広く使用されていた(現在の日本薬局方にも止瀉薬として収載されている).従って内服後のX線撮影で腹部にこれが高濃度陰影として認められることに気付いた医師は少なからずいたはずで,これを造影剤として利用することは自然な成り行きであった.

1904~5年,ドイツのHermann Riederは,次硝酸ビスマスを穀物粥など食物に混ぜた,いわゆるRieder食(Rieder's meal)を造影剤とする上部消化管撮影法を発表した[→原著論文].それまでのX線による消化管の研究が,解剖の確認や運動の観察にとどまっていたのに対して,Riederが編み出した造影法と鮮明なX線像は,病態の診断をめざす本格的な消化管X線診断の端緒となるものであった.

原著論文

図2. 35歳女性.胃下垂.次硝酸ビスマスをジャガイモ粥に混ぜた造影剤(Rieder食)服用直後のX線写真

【要旨・解説】次硝酸ビスマス造影剤による消化管X線検査法を提唱,確立した論文である.対象は胃,小腸,大腸で,経口投与とともに注腸法も報告している.1905年の論文に,その技術的詳細と詳しい結果が30枚の写真とともに記載されており(図2),胃,腸それぞれについて,形態と機能(経時変化)に分けて記載されているが,非常に盛りだくさんな内容が30頁以上にわたって必ずしも論理的とはいえない筋立てで書かれており散漫な印象を拭いきれない.前年の1904年の論文はその概要を紹介した予告報で,技術的詳細は省略され,写真も載っていないが,本報のサマリーとして好適な論文となっているのであわせて紹介する.

ここに記載されている造影剤は,食物(粥,マッシュドポテト,ミンチ肉など)400gと,かなり大量(約30g)の次硝酸ビスマスを牛乳を加えて混合したもので,その後いわゆるRieder食(Rieder's meal)と呼ばれ,消化管造影検査の基本となり,その臨床応用への道をひらく画期的な研究であった.注腸造影には,次硝酸ビスマスを水,牛乳,油などに溶いた溶液を使用している.

供覧されている写真は,もちろんすべて充盈像で,現在の水準からみると決してきれいな画像とは言えないが,屍体や動物実験でしか研究できなかった当時,生体の消化管を無侵襲に観察できる検査法の確立はきわめて重要な意義をもつものであった.現在では常識的な,小彎,大彎,幽門,胃角などの形状と位置が仔細に検討されており,その内容は今からみても概ね正しい.胃下垂が重要な病態と考えられていた当時,その評価法にかなりの部分が割かれている.また女性が着用する体を締め付けるコルセットが胃に影響を及ぼすという説があったようで,その適否が議論されている点も興味深い.

バリウム造影剤の登場

図2.硫酸バリウムによる消化管造影[→原著論文].

Riederの研究以来,消化管造影剤には専ら次硝酸ビスマスが使用されていた.前述のように次硝酸ビスマスは治療薬として安全性が知られていたが,造影剤として大量に使用すると腸内で還元されて亜硝酸ビスマスとなり,血液毒性(メトヘモグロビン生成),神経毒性を発揮することがあり死亡例も報告された.毒性の低い次炭酸ビスマスも使われたがやはり無害とはいえず,また化学的に鉛,ヒ素などの不純物を分離しにくい,溶解率が小さい,高価であるなどの問題もあることから,ビスマスに代わる物質が求められていた.造影剤としてX線吸収率が大きいことが求められ,大きな原子番号をもつウラン,トリウム,鉛,水銀などが試みられたがいずれも毒性が強く不適であった.

1910年,ドイツのPaul Krause*は,硫酸バリウムがきわめて優れた造影剤であることを示した[→原著論文](図2).バリウムの原子番号は56で,ビスマス(83)に比べるとかなり小さいためそれまでほとんど候補に昇っていなかったが,十分な濃度にすれば造影効果は良好で,腸管内でも安定で全く吸収されず全く無害であることが判明した.またビスマスに比較して1/10の価格であった.しかしそれまで硫酸バリウムは医薬品ではなかったことからの純度に問題があり,当初は不純物として含まれる可溶性バリウム塩による副作用が少なからず発生した.Krauseはこの点を明らかにして,純粋な硫酸バリウムは無害であることを強調し,ドイツ薬局方にも収載させるなど,硫酸バリウムの普及に尽力した[→原著論文][→関連文献].ヨーロッパでまず普及しアメリカでの普及は遅れたが,1914年に第一次世界大戦が勃発してヨーロッパからのビスマスの入手が困難となり,アメリカでも全面的にバリウムが使用されるようになった.以後現在に至るまで硫酸バリウムは消化管造影剤として広く使用されており,リピオドールと並んで寿命の長い造影剤といえる.

* Paul Krause(1871-1934)の放射線障害による切断肢は,ドイツのレントゲン博物館に展示されている[12]

原著論文

図3.各種物質のX線写真による比較.左から四三酸化鉄,酸化第二鉄,酸化ジルコニウム,硫酸バリウム,炭酸ビスマス, 次硝酸ビスマス,酸化マンガン.

【要旨】Riederの研究以来,消化管造影剤として広く使われてきた次硝酸ビスマスにはメトヘモグロビン生成など有害作用が少なくないことから,代替物質を模索した.原子量の大きないくつかの物質を試した結果,硫酸バリウムはほとんど不溶性で化学的にも不活性であることから安全で,ビスマスと同程度のX線濃度をもち,かつ安価であることから,優れた造影剤と考えられた(図2, 図3).動物実験で安全性を確認した後,著者,同僚医師を含む50名に投与し副作用はなかった.硫酸バリウム,砂糖,ココアなどを混ぜた粉末を小分けして保存しておき,用時に水に溶かして,加熱,冷却して検査食として使用する.カプセルにいれたり,ペースト状,懸濁液などとしても使用できる.

【解説】硫酸バリウムが消化管造影剤として安全,有効であることを示した初の論文である.論文の前半は化学者のBachemが硫酸バリウムの物理化学的性質について述べ,後半は内科医のGüntherが具体的な処方,投与法を紹介している.両者はいずれもBonn大学の消化器内科医Paul Krause教授の指導下にあり,著者として名前が載っていないが,バリウムの造影剤としての利用を発案したのはKrauseであった.本文中にも記載がある通り,バリウムは染色工業で白い色素として使用されていた.当時,小麦価格の高騰を背景として,小麦粉に白い粉末である硫酸バリウムをまぜて増量する不法販売が社会問題となっていた.しかしこれによる健康被害の報告がないことに着目したKrauseは,その消化管造影剤としての利用を考えるに至ったという[→関連文献].

【要旨】近年の多岐にわたる消化管造影法,特に造影剤を中心に論じた.

1. ゾンデの使用:1896年から既に,金属製マンドリンを使ったり,鉛散弾や水銀を充填したゾンデにより,胃や大腸の形態を知ろうとする試みがあったが多くは不成功に終わっている.

2. ガス注入法:炭酸ガスや空気をゾンデから注入,あるいは発泡剤を使用する方法も早期から行われた.安全であるとする報告がある一方で,出血やショックによる死亡例が報告されている.また得られるX線像に確実性がないことから,ほとんど行われなくなった.

3. 次硝酸ビスマス:初期から原子量の大きな物質が試みられ,亜酢酸鉛,水銀,硫酸カルシウムなどによる動物実験の報告があるが,ヒトに初めて応用されたのは既に創傷や粘膜の収斂薬として使われていた次硝酸ビスマスである.初期にはカプセルが用いられたが1901年に次硝酸ビスマス懸濁液が使用された.Riederは次硝酸ビスマスを粥などに混ぜるビスマス食を開発した.ビスマス食によるX線検査から,胃の形態のみならず,運動性,分泌能,緊張性などに関する多くの情報が得られる.次硝酸ビスマス内用後に中枢神経系症状,強いチアノーゼなどの死亡例を含む副作用が少なからず報告されており,これはメトヘモグロビン血症を伴う亜硝酸中毒である.炭酸ビスマスはこの副作用がないが高価である.次硝酸ビスマスの代替薬を求めて酸化トリウム,四三酸化鉄,酸化ジルコニウム,セリウム-トリウム製剤,金属タングステンなどが試みられたが,高価,服みにくい,造影能が不良などの理由で普及していない.

4. 硫酸バリウム:水溶性バリウム化合物はいずれも毒性が強いが,不溶性の硫酸バリウムは安全で造影剤として適している.小麦粉の紛い物としても広く使われているが副作用はない.しかし市販されているものは可溶性バリウムを多く含んでいたり,中には全く別物の硫化バリウムであるなど,信頼性にかける点が大きな問題である.硫酸バリウムは既に国内外で2万例以上に問題なく使用されている.

図4. Paul Krause (1871-1934).硫酸バリウムの造影剤としての有用性,安全性を発見し,普及につとめた.

【解説】著者のPaul Krause (図4)は,現在も使われている造影剤硫酸バリウムの生みの親とも言える内科医である.1913年の時点での消化管検査法の歴史と最新状況に関する50頁に及ぶ長文のレビューで,特に造影剤の次硝酸ビスマスから硫酸バリウムへの移行の背景が詳述されている.それまでの消化管造影は,1904年にRiederが考案したいわゆるRieder食と言われる次硝酸ビスマスを粥などの食物に混ぜたものであったが,造影剤による中枢神経系症状を伴う副作用が少なからず報告されていた.本稿でもこれに関する議論に多くのスペースが割かれているが,これはビスマス自体ではなく次硝酸が腸内で還元されて生じる亜硝酸の毒性であった.そこで代替薬が求められたが,酸化鉄,ジルコニウム,タングステンまで試みられたことには驚かされる.当時,価格が高騰していた小麦粉の紛い物として知られていた硫酸バリウムに健康被害がないことに着目したKrauseはこれを造影剤として導入した.水に不溶の硫酸バリウムは吸収されずに無毒であるが,工業製品であったため薬局方に収載がなく,不純物として毒性のある水溶性バリウム(水酸化Ba,塩化Ba,硝酸Baなど)が含まれている製剤が多いことを力説,注意を喚起している.

関連文献

【要旨】1. 硫酸バリウムは,1910年にボン大学放射線科で初めて消化管造影とし使用されて以来広く用いられており,我々のアンケート調査でも欧米各国で12万件の報告があった.当初は中毒例が報告されたが,これは不純物によるもので,適切な製剤を使用すれば副作用は皆無である.

2. バリウム塩の化学的性質:硫酸バリウムは自然界では重晶石に存在し,白色塗料として使用されている硫酸バリウムは水に不溶である.炭酸バリウムも難溶性だが胃内では塩酸と反応して水溶性の塩化バリウムが生成される.

3. バリウム塩の生体影響:塩化バリウムに代表されるバリウム塩の症状としては,神経精神症状(頭痛,抑うつ,痙攣,脱力など),心血管症状(ジギタリス様効果),消化管症状(腹痛,下痢)などがある.

4. 放射線医学への応用.消化管造影剤としては,純正硫酸バリウム(Merck社)の他,Citobaryum,Eubarytなどいくつかの製品が販売されている.飲みやすくするための味も大切で,著者の施設では硫酸バリウム100g, モンダミン20g,カカオ15g,砂糖10gを水400ccに溶いている.バリウムはこのほか,尿道造影,瘻孔造影のほか,犯罪者の指紋撮影,放射線防護壁の材料としての利用が試みられている.

5. 中毒例.1911年以来,放射線検査に使う硫酸バリウムに可溶性バリウム塩の混入,あるいは他のバリウム製剤の誤投与によることによる中毒例が報告されており,致死例もある.ドイツではKrauseの尽力により硫酸バリウムが薬局方に収載され,中毒の可能性は少なくなった.

【解説】1912年,1913年の前掲論文で消化管造影剤としての硫酸バリウムの有用性を示した著者が,その後10年を経て著わした,バリウム造影剤の歴史を踏まえた総論である.冒頭にバリウムの化学的性状,生体作用などが述べられているが,大部分は硫酸バリウムの安全性の記述に割かれている.バリウムは,金属バリウム単体では非常に毒性が強く,水溶性の塩酸バリウム,水酸化バリウム,硝酸バリウムなどは電離してバリウムイオンを作るため造影剤としては使えない.難溶性の硫酸バリウムは,ある意味で例外的な存在で,人体に使用できる唯一のバリウム製剤である.

硫酸バリウムはもともと白色塗料などに使われる工業製品で,医薬品と異なり製法や純度の規定がなく市販品の多くには可溶性バリウムが含まれており,中には硫化バリウムが硫酸バリウムとして売られている場合もあった.1912年のPeyersの調査では26製品中13がこれに該当した[11].本稿ではこのような製剤による中毒症例が,かなり網羅的に詳細に記載されている.これを背景に,Krauseは硫酸バリウムの薬局方収載など安全性の向上に努力し,この10年間で製品の状況は大きく進歩したことが記されている.当時入手可能であったいくつかの市販品について,個々の製剤に大きな差はないとしつつも,Merck社の「純正硫酸バリウム」には特別な思い入れがあるようで,ことあるごとにこれを推奨している.最後に今後さらにビスマスを置換してゆくであろう,と述べられていることからこの時点ではまだビスマスも併用されていたようである.

透視 vs. 撮影 - 間接所見 vs. 直接所見

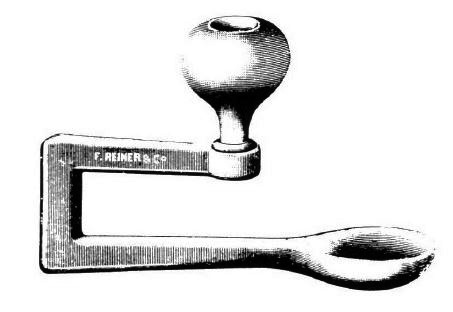

図5.Holzknechtが発明した圧迫器具 "Distinctor"[12].

初期のX線撮影は,露光に数分,数十分を要したため,消化管の診断も自ずからX線透視に頼らざるを得なかった.これは運動機能の観察には有利な面もあったが,詳細な病変の描出にはやはりX線撮影が有利であった.透視,撮影のいずれが優れているかについては長年にわたる論争があり,また胃の変形や症状などの間接所見,胃粘膜に表われる直接所見のいずれを重視するかという立場の違いもあった.消化管X線診断学の黎明期には,X線透視と間接所見を重視するヨーロッパ学派,X線撮影と直接所見を重視するアメリカ学派に2分されていた.

透視推奨派の代表はウィーンの放射線科医Guido Holzknechtで,X線所見のみならず透視下の触診,圧迫の重要性を説き,専用の圧迫器具 ”Distinctor"を開発した[12](図5).そして1911年の論文で充盈像による胃の形状,造影剤の経時的変化,圧迫所見などを総合的に加味した一連の症状群(Symptom- Komplex)を挙げ,これをもとに診断する方法を確立した[→原著論文].これは現在の画像診断学の観点からは奇妙なものに思えるが,当時のコイルと断続器によるX線発生装置は非力で増感紙も普及していなかった当時,粘膜面の所見を直接観察することが難しかったため,胃の変形や触診による圧痛など二次的な「間接所見」 をもとに診断せざるを得ない状況を背景とするものである.透視と間接所見による診断法を確立,発展させたのはウィーンを中心とするヨーロッパ学派であったが,アメリカでもMayo ClinicのRussel D. Carmanらはこの診断法を実践していた[13].Carmanは,列をなす数十人の患者を1人5分以内で次々と手早く透視し5万例以上の臨床例を誇った.

これに対してX線撮影の重要性を強調したのは,Lewis Gregory Coleを代表とするアメリカの放射線科医であった.しかしColeは透視下に観察される経時的な形態変化も重要な所見と考え,多くのフィルムを連続撮影できるSerial radiography を開発した.これは4~10秒ごとに10枚以上の連続撮影を行ない,これを複数の体位で繰り返して計50~60枚もの撮影を行なうものであった[→原著論文].その背景には当時,Snook装置,Coolidge管が実用化され,増感紙も普及するなど技術的進歩があった.前述のRiederもヨーロッパでは例外的にX線撮影を重視し,やはり多数のフィルムを並べて呼吸運動や胃の動きを動態観察する"Bio-Röntgenographie"を試みている[14].

Coleは粘膜ヒダの内部にも進入する低粘度のビスマス造影剤を使用し,これによって粘膜面の異常そのもの,すなわち「直接所見」 を描出することが可能となった.撮影技術,造影剤の改良とともに直接所見の研究が進み,例えば1910年にHaudek[→原著論文]は潰瘍への造影剤の集積,いわゆるニッシェの所見を記載した.1921年にはEisler[→原著論文]が胃潰瘍に伴う粘膜ヒダの変形,粘膜集中像を分析し,1923年にはRendichも胃炎によるヒダの変化を検討し,現在でいうレリーフ像による診断法を詳細に検討している[→原著論文].透視派のHolzknechtも比較的早くから,透視中に必要なところだけ撮影する「狙撃撮影」を併用していたが,最終的にはX線透視と間接所見に頼る方法は後退し,X線撮影と直接所見による診断法が主流となって現在の消化管X線診断へと連なった[→関連文献].しかし1950年代にX線テレビが登場すると透視の重要性が再び大きくなり,精細なX線透視で直接所見を診断しつつ,X線撮影でフィルムに記録する現在の消化管診断法が確立した.

原著論文

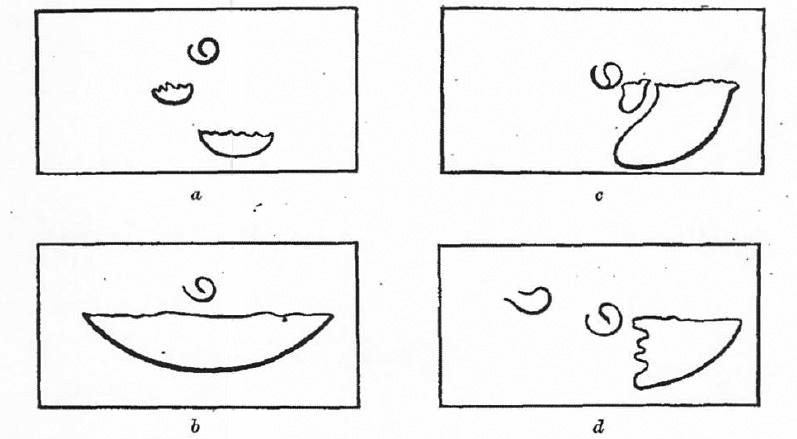

図6. ビスマス検査食投与6時間後の胃内残存状態の分類.この他様々なレントゲン所見,触診所見などを組合わせた「症状群」をもとに胃疾患を診断する方法を提唱している.

【要旨・解説】ビスマス造影剤を利用した胃X線透視の所見を「症状群」(symptom-complex)として12に分類し,胃潰瘍,胃癌などを診断する方法を述べている.ビスマス造影は,Haudekの提唱した二回ビスマス投与法を基本とし,投与後6時間後にまず1回目の透視を行ない,胃内にビスマスが残存しているか,ビスマス塊が腸管のどこにあるかを観察することにより胃の運動性を評価する.その後2回目の造影で陰影欠損など胃の形状を評価するとともに,圧迫法を加えて圧痛の有無,位置を知る.さらに胃内で溶解するカプセルを服用させ,その溶け方から胃液の酸度を評価する(図6).

当時のX線透視ではまだ粘膜面の変化を直接捉えることが難しかったため,症状群を構成するX線所見は胃の変形や圧痛の有無など間接所見が主体である.例えば症状群Ⅰは,(1)6時間後に胃内にビスマスが残存し,(2)胃の形状は正常で,(3)5時間後にカプセルが溶けていなければ,幽門部の小さな胃癌であると診断する.現在からみると奇妙な診断法に思えるが,各症状群にはなぜそのように診断するか,それなりに納得のいく論理的な説明が加えられている.

潰瘍のニッシェ,腫瘍の輪郭など直接所見がまだ十分に得られなかった当時の技術的状況を背景として,持てる情報を最大限に駆使していかに病態の本質に迫るか,当時の臨床医のX線診断に向き合う熱意を感じる論文である.

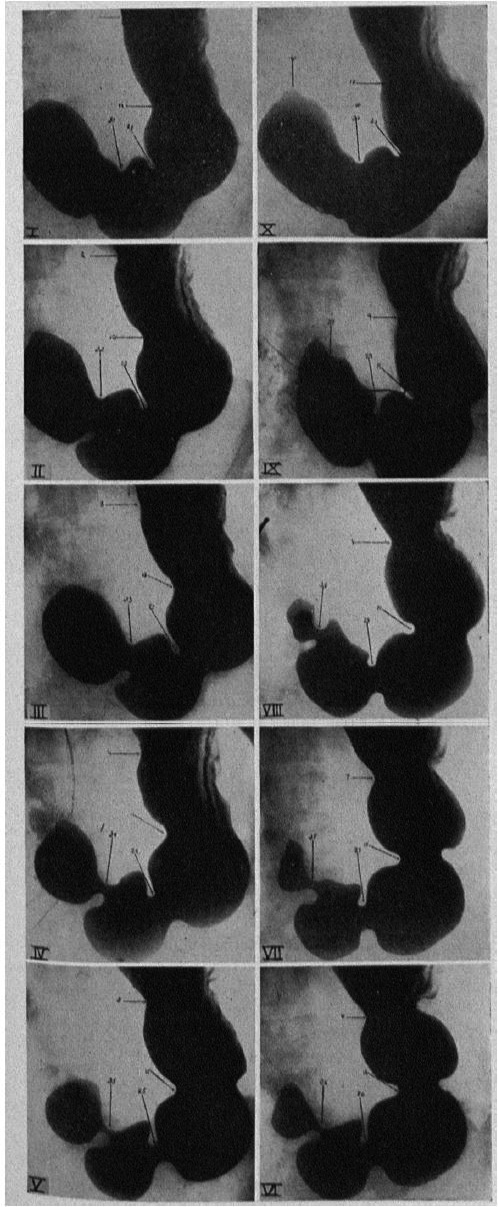

図7. X線連続撮影.数秒毎に充盈像を撮影.蠕動運動を観察する.

【要旨・解説】HolzknectらのX線透視による間接所見による診断に対して,著者のColeに代表されるアメリカの放射線科医はX線撮影による粘膜面の直接所見による診断を主唱した.その背景には,X線撮影装置,造影剤の技術的進歩があり,それまでの充盈像による胃の位置や輪郭の診断に加えて,粘膜面の観察がある程度可能になってきたことがある.しかし,Coleは経時的な蠕動運動の観察も診断に重要と考え,このためにX線連続撮影 (serial radiography)を開発した(図7).これに関する論文は,1911~12年に3回に分けて発表されているが[15-17],本論文はその概要を述べたものである.X線連続撮影の基本は,同じ体位で4~10秒毎に計10~12枚撮影し,これを少なくとも2つの体位で撮影するもので,このような方法はCole以降ほとんど行なわれることはなかったが,これ以後,消化管撮影の主流はX線撮影に移行した.

図8. 胃体部小彎の穿通性潰瘍.潰瘍内に造影剤が貯溜してニッシェを作り,内部に造影剤と空気の液面形成が認められる.肝,結腸に癒着していた.

【要旨・解説】胃潰瘍のX線診断に関する最初期の論文である.1904年にRiederがビスマス食による消化管造影法を開発して以来,腫瘤のX線所見については比較的多くの報告が行なわれたが,本論文が執筆された1910年の時点では,胃潰瘍についてはX線で見えたという報告が散見されるものの確実な所見が不明であった.Haudekはまず摘出標本や動物実験を試み,深い穿通性潰瘍では,これが憩室様の突出と,その内部に液面を形成する気泡像をみることが特徴であることを見いだし,幾つかの臨床例でこれを示している.

この憩室様突出とは,すなわちニッシェ(Nische)で,本論文がこの言葉の医学用語として初出とされるが,本文中には特に説明なくいきなり登場する.以後の論文ではしばしば「Haudekのニッシェ」として引用されるようになる.

ただし,ここで扱われている潰瘍は主に穿通するような大きな深い潰瘍で,平板状の浅い潰瘍については,直接の描出は難しいが,砂時計変形,幽門狭窄など二次的所見で診断できると述べている.また,潰瘍の良悪性の判定についてはX線では不可能とし,その鑑別診断については症状,経過,他の検査所見が重要であるとしている.

図9. バリウム造影における胃潰瘍による胃粘膜ヒダの集束像.

【要旨】従来の大量の造影剤で胃を充盈する方法では輪郭しか分からず,胃壁の小病変は描出できない.適当な方法を用いれば,ほぼ全例で胃の粘膜ヒダを描出できる.空虚胃に少量の高濃度バリウムをゆっくりと投与し,圧迫器を併用する.正常粘膜ヒダは小彎,大彎に沿って互いに平行に走向する.太さには個人差があるが,その意義については研究中である.体部小彎の一点に向かって粘膜ヒダが集束する像は,潰瘍あるいは潰瘍瘢痕を示唆する(図9).治癒潰瘍の例ではニッシェがないこともある.粘膜ヒダ集束像は胃潰瘍の全例に見られるわけではないが,見られる場合の方が多い.

【解説】 胃潰瘍によるいわゆる粘膜集束像について報告した初の論文である.1910年のHaudekによるニッシェの報告とあわせ,その後現在に至るまで通用する重要なX線所見である.それまでも充盈法に圧迫を併用して病変を描出する手技は行なわれていたが,ここでは特に粘膜ヒダというかなり微細な構造の描出に成功し,その臨床的意義を述べているという点で重要な論文といえる.この時点ではまだ透視下の手技であるが,X線撮影技術も進歩と相俟ってその後の潰瘍診断の基本となった.

図10. 少量の造影剤による正常胃粘膜皺襞像.圧迫は加えないことが推奨されている.

【要旨】従来の胃造影検査(輪郭法)では,輪郭の変形がないと異常がわからないが,粘膜面の変化を知ることにより,有意義な情報がより早期に得られる.ここでは粘膜面の状態を,皺襞から知ることを検討する.

造影剤はアカシアゴム糊と重炭酸ビスマスを同量混合したものを使用し,半臥位で茶匙1杯を投与する.造影剤が噴門部に貯溜したら背当てを徐々に挙上して皺襞を観察する.触診を加えると造影剤の分布が不均一になり,形状が変化するので望ましくない(図10).この状態で撮影し,前壁は腹臥位で撮影する.

胃皺襞は胃の緊張状態により変化し,緊張すると顕著に,無緊張状態では消失する.肥厚性胃炎では増大し,萎縮性胃炎では欠如する.本法が特に有用な病態としては,(1)胃潰瘍,(2)胃腫瘍,(3)胃外病変と胃内病変の鑑別,(4)胃腸管吻合術後,(5)胃炎,(6)小腸の描出があり,まだ経験には乏しいが有用である可能性がある病態として,(7)粘膜びらん,(8)良性潰瘍と悪性潰瘍の鑑別,(9)攣縮と器質的病変の鑑別,(10)十二指腸潰瘍と癒着の鑑別,がある

【解説】著者はアメリカの放射線科医.少量,高濃度の造影剤で粘膜面を描出する方法を提案した論文で,ここでは特に名前をつけていないが,現在でいう「レリーフ法」の初出である.当時の胃X線検査は専ら充盈法(本稿では輪郭法と称している)により胃の輪郭の変化で診断する方法が主体で,粘膜面については不明であった.本稿では,粘膜皺襞の状態を知ることの重要性が強調されている.前掲のEislerの論文も少量の造影剤でと圧迫法により胃潰瘍における粘膜ヒダ集中像を描出しているが,本稿は圧迫すると所見が変化するので避けるべきであるとしている.所見は,皺襞の変化に主眼を置いており,例えば肥厚性胃炎では皺襞の肥厚,胃潰瘍ではクレーター周囲の放射状走向などを記載している.掲載されている写真は,現在の目からみてもかなり良い画質である.本格的な二重造影が登場した後も,レリーフ法は長く併用されていた.

関連文献

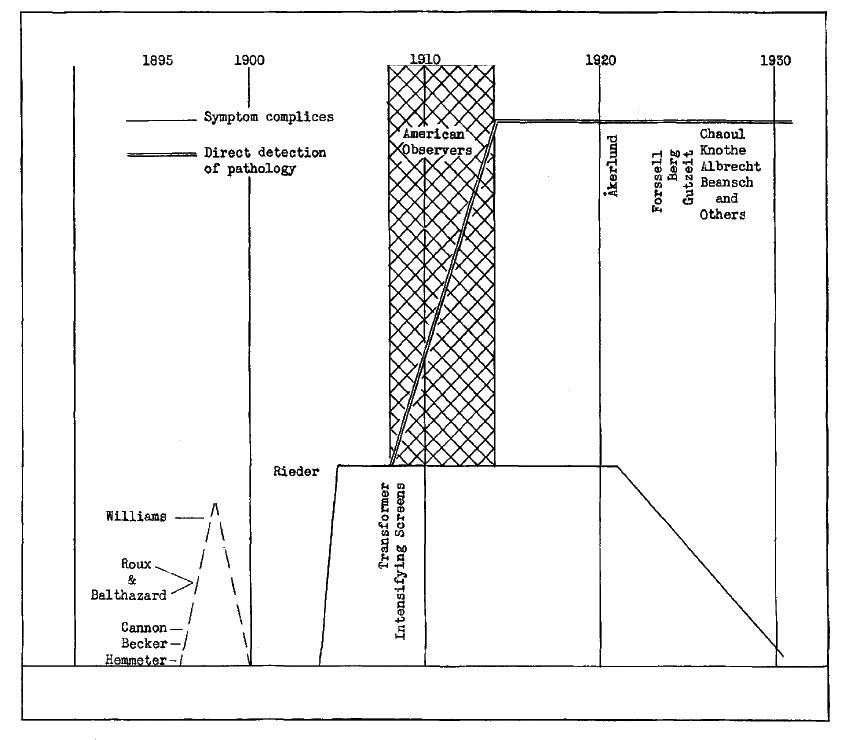

【要旨・解説】上述のように,初期の消化管X線撮影の歴史は,Holzknechtに代表されるX線透視と「症状群」と呼ばれる間接所見を重視するヨーロッパ学派,X線撮影とニッシェや粘膜ヒダの変化など直接所見を重視するアメリカ学派の論争があった.著者のColeは後者を代表する放射線科医である.本論文は1932年,パリで開かれた国際放射線学会の招待講演内容が3回に分けてRadiology誌に掲載されたものである.主な内容は,Coleとその共同研究者が1910年代初頭に開発した連続X線撮影装置と,その後これを駆使して研究した消化管の正常像,異常像の総括であるが,第1部の前半2/3が,そこに至る消化管X線撮影の歴史に当てられているのでここに紹介する.X線発見直後の原始的な試みから始めて,対立する両学派の対立と盛衰,特にトランスフォーマー(Snook装置)と増感紙が普及した1910年代以後,直接所見の重要性が認識されてゆく経過が,論争の中に身を置いた当事者の目で詳述されている(図11).

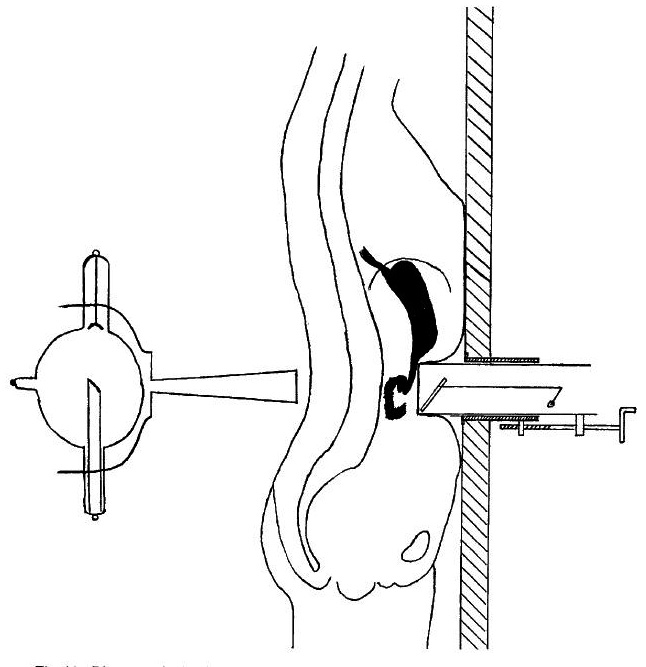

Cole自身の仕事の記述は,連続X線撮影と,それまでの充盈法に替わる粘膜ヒダの撮像法に重点が置かれている.粘膜ヒダの撮影法には,現在でいうレリーフ法と圧迫法が用いられ,それぞれにさまざまな工夫が凝らされており苦労のほどがよく分かる.圧迫は腹臥位が基本で,現在のような単純な圧迫筒ではなく,圧迫筒内に蛍光板が組込まれている点は興味深い(図12).さまざまな圧迫手技について述べているが,レリーフ像が重要で,圧迫法はこれに加えるところがないという結論に至っている.

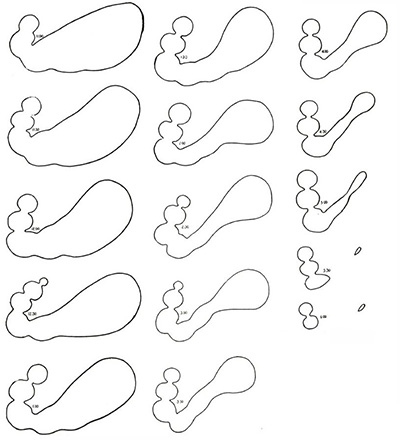

図11. 初期の消化管X線撮影の歴史.1900年初頭の空白期を経て,Riederの論文によって本格的な研究が始まり,X線透視と間接所見を重視するヨーロッパ学派(下部の台形),X線撮影と直接所見を重視するアメリカ学派(右上がりの二重線)の対立,盛衰の様子が模式的に表わされている.

図12. 腹部の圧迫装置.腹臥位あるいは立位で使用し,背側にX線管球があり,圧迫筒の先端に蛍光板が組込まれている.

関連事項

Cannonの業績-X線による消化管運動の研究

図13.ネコの胃の運動機能.ビスマス造影剤投与後,30分毎にX線透視を行ない,蛍光板上で胃の輪郭をトレースしたもの.初めて生体における胃の形状,運動を記録した[6].

アメリカのWalter Bradford Cannon(キャノン,1871-1945)は,X線を利用して消化管運動を初めて詳細に観察し,消化管生理学の基礎を築いた.X線利用の主目的は正常胃の運動を観察することにあり,その多くは動物実験で,消化管造影の歴史という臨床放射線医学の観点からはやや脇道にそれるが,医学史,生理学史上,重要な業績なのでここに紹介する.

1896年,Harvard大学医学部の1年生だったCannonは学生ながら研究意欲に燃え,生理学のBowditch教授に研究テーマを相談した.Bowditch教授は当時発見されたばかりのX線の潜在能力に理解と関心が深く,X線を利用して消化管運動を解明するテーマを提案した.Cannonとその友人で同じく医学部2年生のAlbert Moserは早速これに取り組み,X線医学の草分けとして名高い Boston City Hospitalの Francis Henry Williams の協力も得て,1896年12月9日にはまず真珠をイヌやガチョウなどに飲ませて,嚥下運動をX線透視で観察した.その後は次硝酸ビスマスのカプセルも使用し,さらに1897年4月には,ビスマス食をネコに与え,胃の蠕動運動を観察し,蛍光板にうつる胃の形状を紙にトレースして分析した[6,7](図13).この結果,例えばストレスを与えると蠕動運動が停止するなどの観察を残している.1898年までに発表された一連の論文はその後の消化管生理学の基礎となった.その後も情動と身体反応の関係などさまざまな研究を行ない,生体の恒常性の研究ではホメオスターシス(homeostasis)という言葉を提唱した.当時の無防備な装置で数多くのX線透視を行なったCannonは,膝に強いX線火傷を負い,1931年に皮膚リンパ腫と診断され,1945年にリンパ性白血病で死亡した.

とんでも発明? 回転ゾンデ(gyromele)

図14. (左)回転ゾンデ.ゾンデ部分は柔軟な金属製で,手元のハンドルを回すと先端が回転する.(右)検査の様子.右側の術者がハンドルを回転し,左側の術者はその振動を腹壁から触診して胃の形状を調べている[18].

X線発明以前にも,生体の胃の状態を知るためさまざまな試みがあった.1868年,Kussmaulによる胃内視鏡の試みもそのひとつであるが,中でもユニークなものが,アメリカの医師 Fenton B. Turckの発明になる Gyromele (回転ゾンデ)である[18].これは,柔軟な金属製のゾンデの先に綿,羊毛,スポンジなどを巻き付けたもので,これを胃内に挿入してハンドドリルのような装置で先端を回転させる.胃内で先端が回転する状態を触診したり聴診することによって,胃の位置,大きさなどを知ろうというものである(図14).

初報は1894年であるが,その翌年X線が発見されるとゾンデの位置をX線透視で確認したり,先端をモップのようにしてビスマス造影剤を壁に塗布する方法を提案している.また,硬性内視鏡との組合わせ,細い子ゾンデを挿入して胃粘膜から細菌を採取する方法などの応用を次々と発表している.現在の内視鏡下治療にも通ずるさまざまなアイデアが紹介されているものの,著者以外の報告はほとんどなく,また具体的な臨床成績や写真も示されずに終わっている.いわば「トンデモ発明」 かもしれないが,体内の状態を知りたいという臨床医の熱意が感じられる.

出典

- 1. Becher W. Zur Anwendung des röntgen'schen Verfahrens in der Medizin. Dtsch Med Wochenschr 22:202-3, 1896

- 2. Wegele C. Ein Vorschlag zur Anwendung des röntgen'schen Verfahrens in der Medizin. Dtsch Med Wochenschr 22:287,1896

- 3. Lindemann E. Demonstration von Röntgenbildern des normalen und erweiterten Magens. Dtsch Med Wochenschr 266-7,1897

- 4. Strauss. Beitrag zur Wiirdigung der Diagnostischen Bedeutung der Röntgendurchleuchtung. Dtsch Med Wochenschr 22:161-3,1896

- 5. Glenard F. Application de la méthode naturelle à l'analyse de la dyspepsie nerveuse. Détermination d'une espèce. Lyon Medical 48;8-28,1885

- 6. Cannon WB. The movements of the stomach studied by means of the roentgen rays. Am J Physiol 1:359-82,1898

- 7. Cannon WB, Moser A. The movements of food in the esophagus. Am J Phyiol. 1:435-44,1898

- 8. Hemmeter JC. Photography of the hyman stomach by the Roentgen method. A suggestion. Boston Med Surg I.134:609-10,1896

- 9. Rumpel Th. Die klinische Diagnose der spindelformigen Speiseröhrenerweiterung. Münch Med Wochenschr 44:420-1,1897

- 10. Leonard CL. The application of the roentgen rays to medical diagnosis. JAMA 29:1157-9,1897

- 11.Peyer W. Das Bariumsulfat des Handels und seine Verwendbarkeit als schattenbildendes Mittel be Röntgenuntersuchungen. Zeitschrift für Röntgenkunde 14:41-44,1912

- 12. Holzknecht G. Distinctor. Fortschr Röntgenstr 17:170,1911

- 13. Brown P. The inception and development of fluorescopy: the influence of Carman on its status in America. Radiology 38:414-425,1942

- 14. Kaestle C, Rieder H, Rosenthal J. Über kinematographisch aufgenonmene Röntgenogram (Bio-Röntgenographie) der innere Organe des Menschen. Münch Med Wochenschr 56:280-2,1909

- 15. Cole LG. The Complex Motor Phenomena of Various Types of Unobstructed Gastric Peristalsis. Arch Roent Ray 16:242–7,1911

- 16. Cole LG. A Radiographic Study of the Pylorus and Duodenum, with and without Artificial Dilatation of the Duodenum. Arch Roent Ray 16:425-8,1911

- 17. Cole LG. Serial Radiography in the Differential Diagnosis of Carcinoma of the Stomach, Gall-Bladder Infection, and Gastric or Duodenal Ulcer. Arch Roent Ray 16:172-81,1912

- 18. Turck FB. The gyromele in the diagnosis of stomach and intestinal diseases. JAMA 36:1219-28,1901