- 消化管2

- 二重造影法

- 注腸造影

- 原著論文

- 1923 初の大腸二重造影 - Fischer法

- 1955 大腸二重造影法の改良 - Welin法

- 1926 初の胃二重造影

- 関連文献

- 1961 画期的な注腸前処置法-Brown法

- 関連事項

- 胃カメラとファイバースコープ

- 関連文献

- 1901 最初期の内視鏡の歴史

- 1958/61 ファイバースコープの発明

消化管2

二重造影法

陽性造影剤と陰性造影剤の併用法は,既に1906年,Holzknechtが胃にビスマス造影剤投与した後に酒石酸と重曹を服用させて炭酸ガスを発生させる方法を報告しているが[1],両者の液面形成が見えるだけで充盈法に加わる情報には乏しく,その後開発される造影剤の薄層で粘膜面を描出する本来の二重造影とは似て非なるものであった.その後も1920年代までの消化管造影は,充盈像を基本として,補助的に圧迫法やレリーフ法を加える方法であった.

1923年に,Fischerが大腸造影においてバリウムと空気を同時に使って粘膜面を描出する「併用法」(kombinierte Methode)の有用性を示し[→原著論文],これが事実上初の消化管二重造影法の報告である.しかし,これはいったん全結腸をバリウムで充盈してからこれを排出し,あらためて空気を送入するもので,上部消化管には応用できなかった.1926年にVallebona [→原著論文] が初めてバリウムと発泡剤を同時に使用して胃粘膜の微細構造を描出した(図1).これが胃の二重造影の嚆矢と思われる.その後も1937年にHampton[2]が十二指腸潰瘍(図2),1944年にWasch[3]が噴門部癌における二重造影の有用性を報告しているが,いずれも従来の充盈像に付加して特定の局在病変に対する有用性を示したもので,汎用性のある標準的な撮影法となるには至らなかった.

現在日本で広く普及している高精度の二重造影法は,戦後間もなくその研究を開始した白壁彦夫,市川平三郎,熊倉賢二らが開発したもので,その理論と技術がほぼ確立したのは1960年代であった(図3).切除標本との詳細な対比の上に開発されたその手法は,成書[4]にまとめられたものの欧文論文として発表されなかったこともあり,欧米での周知は遅れたが,1970年代になると徐々に紹介されるようになり[5,6],1979年にPennsylvania大学のLauferがこれを集大成した教科書[7]で検査法,読影法がほぼ確立した.しかし日本に比べて胃癌が比較的少なく,また1960年代にファイバースコープが開発されてその後急速に発展したため,欧米の消化管X線造影の研究はあまり進まなかった.日本で白壁らがX線胃二重造影を開発した時期はちょうど日本独自の発明である胃カメラが全盛期を迎え,ファイバースコープに移行する時期であった(→関連事項).白壁の著書や論文にも胃カメラの画像との対比が随所に行なわれているが,その後胃X線撮影が全国的な集団検診に取り入れられるなどの日本独自の事情から,バリウム造影と内視鏡検査が並行して精緻な発展を遂げるに至った.しかし1980年代以降,消化管検査の主力は内視鏡に移行し,通常の臨床診断に二重造影が行われることはほとんどなくなったが,対策型検診に上部消化管造影検査が組込まれている日本では現在にいたるまで広く行われており,世界的にみるとかなり特殊な状況にある.

注腸造影

図4. 世界初の注腸造影(1904).直腸に挿入したゾンデから次硝酸ビスマス造影剤を注入して全結腸の造影に成功した[9]

図5. 充盈法による大腸癌の診断(1923)."napkin ring"状の所見が見られることを初めて報告した.[11]

経口法による大腸造影,すなわち投与した造影剤が大腸に到達するのを待って大腸を観察する方法は初期より行なわれたが,言うまでもなく診断的意義は低かった.1904年,Schüle は左側結腸までゾンデを挿入し,そこからビスマス造影剤を注入して全結腸の造影に成功したが[9],続報はなかった.1911年,Haenisch[10]は経直腸的にビスマスを注入して透視下にその進行を観察し,造影剤の先端の動きが一瞬停止するところに指頭大の欠損を見いだしてS状結腸癌を診断したが,写真は残っていない.1923年,Carmanは充盈法により大腸癌,結核,潰瘍性大腸炎などさまざまな大腸疾患のX線像を呈示しており[11],大腸癌のいわゆるnapkin ring像も掲載されており,記録に残る大腸癌の画像所見としては初と思われる(図5).

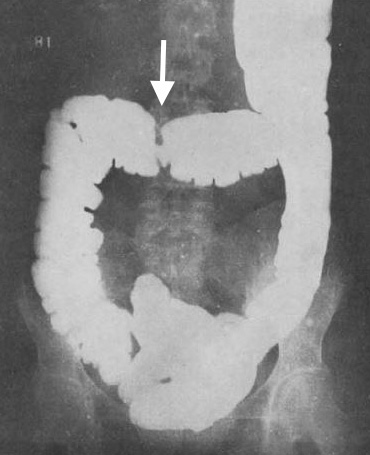

同じく1923年,Fischerは結腸を充盈したバリウムの排出後に肛門から透視下に空気を注入する二重造影法を開発し,その有用性を報告した[→原著論文].Fischer法は,濃度20~40%の薄いバリウムを大量に使用するもので,充盈法に比べれば粘膜面の情報は格段に増えたが,小さなポリープのような微細な病変の描出にはまだ不十分であった.1950年,アメリカのGianturcoは,薄いバリウムを充盈して,120~130kVの高圧撮影を行なうことにより隆起性病変の透亮像を描出する方法を考案したが,やはり小病変の診断は難しかった[12].1955年にスウェーデンのWelinは,70~100%の高濃度バリウムを比較的少量使用する方法を開発し[→原著論文],ようやく詳細な粘膜像が得られるようになった.1967年にはこの方法による36,000例の経験を報告し[13],60年代,70年代の米国ではこのWelin法を基本とする撮影法が普及した.1979年,Lauferの教科書[7]で上部消化管造影とあわせて技術的にほぼ完成をみた.

しかし注腸造影の進歩の背景には,前処置法の改良があったことを忘れてはならない.Fischer法,Welin法はいずれも前処置として強力な下剤,浣腸による洗腸が必要であったが,これは術者にとっても患者にとっても大きな負担で,自ずから適応も限られることになった.1961年,アメリカのBrownは洗腸を廃し,低残渣食と下剤を使用する新しい前処置法,いわゆるBrown法を発表した.これは患者の負担が少なく,効果も確実であることから急速に普及した[→関連文献].

充盈・圧迫法(single contrast法)と二重造影法の優劣については長く議論された.二重造影法は粘膜面の描出についてはもちろん有利であるが,全結腸を一望の下に観察できず,症例毎に腸管の走向に応じた個別の検査技術が要求される点が欧米では敬遠された.このためもあって1980年以降,大腸内視鏡の普及とともに欧米では注腸造影は徐々に衰退した[14].伝統的に二重造影法の技術に優れた日本では事情が異なり,長年にわたって大腸内視鏡と共存して来たが,近年はCT colonographyの発展もあってほとんど行なわれなくなっている.

原著論文

図6. バリウムと空気による大腸二重造影.右側臥位.

【要旨・解説】これ以前の大腸造影法は,ビスマスあるいはバリウム造影剤の注腸による充盈像が基本であったため,小さな病変は造影剤に埋もれてしまい,大きな充盈欠損を来たす病変以外は診断できなかった.本論文では,陽性造影剤である硫酸バリウムと陰性造影剤である空気を併用することにより,より詳細な壁病変を描出する方法を報告している.ここでは単に併用法(kombinierte Methode)と称しているが,いわゆる二重造影である.ただし現在行なわれている二重造影法とは異なり,まず結腸全体を大量の低濃度バリウムで充盈し,いったんこれを排出してからあらためて空気を注入している.空気の注入には二連球を使用し,透視下に観察しながら行なう.

供覧されている写真はいずれも側臥位で撮影されていることもあって,説明文を見ても解釈に苦しむ画質であるが,薄い腸管壁の輪郭やハウストラが明瞭に描出されている点では画期的である(図6).

図7. 小さな大腸ポリープの二重造影像.

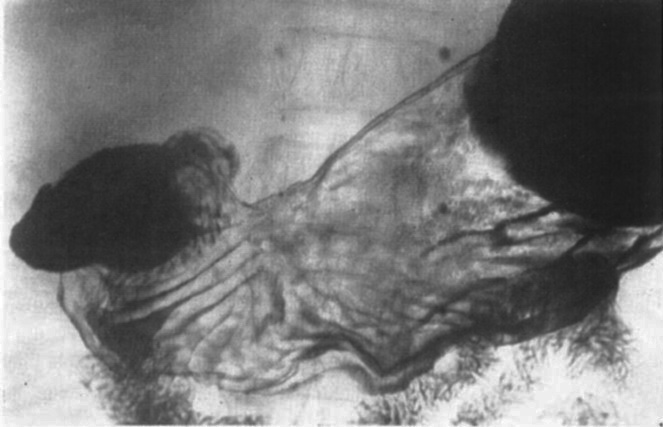

【要旨・解説】1923年にFischerが大腸二重造影の基礎を作ったが,その画質は限られたもので小病変の診断は難しかった.1950年代,大腸癌と腺腫の関係が知られるようになり,癌の予防策として小さなポリープの発見が重要と考えられるようになった.スウェーデンのWelinは,これを目指して,それまで知られていた大腸造影法を組合わせて新たな方法を開発した.著者が最も強調しているのは徹底した前処置の必要性で,このために前夜を含めて計3回の洗腸を行ない,緩下剤や粘膜分泌抑制剤も併用している.造影に際しては,まずバリウムを横行結腸の中ほどまで充盈していったんこれを排出する.その後あらためて少量の高濃度バリウムを注入し,空気を送入して全結腸の粘膜二重造影像を得る.充盈したバリウムをいったん排出するという二度手間がかかる点はFischer法と同様であるが,低濃度バリウムを大量に使用するFischer法に対して,高濃度バリウムを少量使用して二重造影を行なう点が大きな違いである.これに撮影条件(小焦点管球,遠距離撮影,高圧撮影)の改良も加わって,供覧されている写真を見る限り,現在の注腸造影の画質にかなり近づいたものとなっており,径数mmのポリープも良好に描出できるとしている(図7).ただ,ここで主に扱われているのは直腸~S状結腸のポリープで,右側結腸についてどの程度診断できたのかは不明である.

本法を開発したWelinは,1923年に筆頭著者としてその概要を発表しているが[15],本稿はその直後に第2報として,実際に検査を行なった助手のAndrénを筆頭著者として技術的詳細についてより詳しく述べたものである.Fischer法とWelin法の実際については,本稿の著者Andrénに直接取材した仁羽の総説に詳しい[16].

図8. 世界初の胃の二重造影.

【要旨・解説】バリウムと空気を併用した胃粘膜面の二重造影を初めて報告した論文である.これ以前,1923年にFischerが大腸二重造影に成功しており,胃についても1923年にRendich[17],1924年にBaastrup[18]がそれぞれ粘膜描出法を報告しているが,第1報の最後に書かれているようにVallebonaはこれを知らなかったようで,第2報でこれら先行研究との比較を行っている.結果的には,Rendich法は現在でいうレリーフ法で少量のバリウムを薄層にして粘膜ヒダを描出する方法であり,Baastrup法はバリウム粉末を空気で吹き付ける方法で実用にならず,空気を併用して胃粘膜を描出する現在でいう胃二重造影の報告としてはやはり本論文が嚆矢といえる(図8).

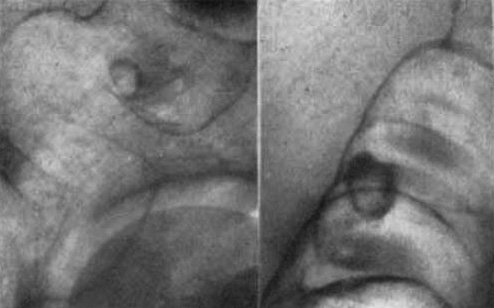

具体的な方法としては50%硫酸バリウム溶液と発泡剤(酒石酸+重炭酸ソーダ)を使用している.撮影はまず立位で胃の下部を,左側臥位で幽門・十二指腸を観察する.粘膜面に解剖学的に知られる「乳頭状構造」に対応する点状陰影が認められるとしており,これが本当なら現在でいう胃小区に相当する所見であろうと思われるが,掲載されている写真をみる限り,画質の問題もあってそこまで粘膜面が詳細に見えているようには思えない.ここで見られる粘膜の微細パターンと従来から知られている粘膜ヒダの所見は独立であるとも述べており,粘膜ヒダの成因についてかなりのスペースを割いて検討している.100例以上に施行したとしているが,記載は正常例に限られており病的所見についての記載はない.

問題点として,造影剤が均一に付着しなかったり,空気が抜けてしまうなどの理由で失敗する場合があることを指摘している.また胃壁に付着したバリウムが急速に失われてしまう場合があることを述べ,その原因について論じている.既存の胃液の量が主な原因と推測しているが,おそらく正しい推測である.最終的には,従来のRieder法による充盈法が必要であるとして,両者を同時に行うことを推奨している.

関連文献

【要旨・解説】注腸造影では前処置が重要であることは言うまでもないが,このことは初めて注腸を行なったSchüleも既に述べている.特に粘膜面の所見を描出する二重造影ではさらに重要で,1950年代に広く行なわれたWelin法では,ヒマシ油など強力な下剤を使用する他,前日を含めて3回の洗腸(cleansing enema)を行なう必要があった.これは患者の身体的,精神的負担が大きい上に,それでも腸管に残渣が残って不完全な検査に終わることが少なくなかった.

そこでBrownは洗腸を廃して,前日から低残渣食を摂取させ,塩類下剤(クエン酸マグネシウム)と刺激性緩下剤(ビサコジル)を組合わせる方法を開発し,患者の負担を最小限としてかつ成功率の高い前処置法を開発した.また,従来の方法は脱水に傾いてこれが造影剤の付着を悪くするという理由で,十分な水分補給の重要性を強調して頻回の飲水を指示している.このいわゆるBrown法(1961)は,患者の負担を大幅に軽減し,かつ確実,十分な洗浄効果が得られるという点で画期的な方法で,注腸造影のみならずその後大腸鏡検査の前処置にも応用されて,消化管検査の発展にきわめて大きく貢献した.日本でも,食習慣に合わせて適宜変更を加えたBrown変法が広く普及した.

関連事項

胃カメラとファイバースコープ

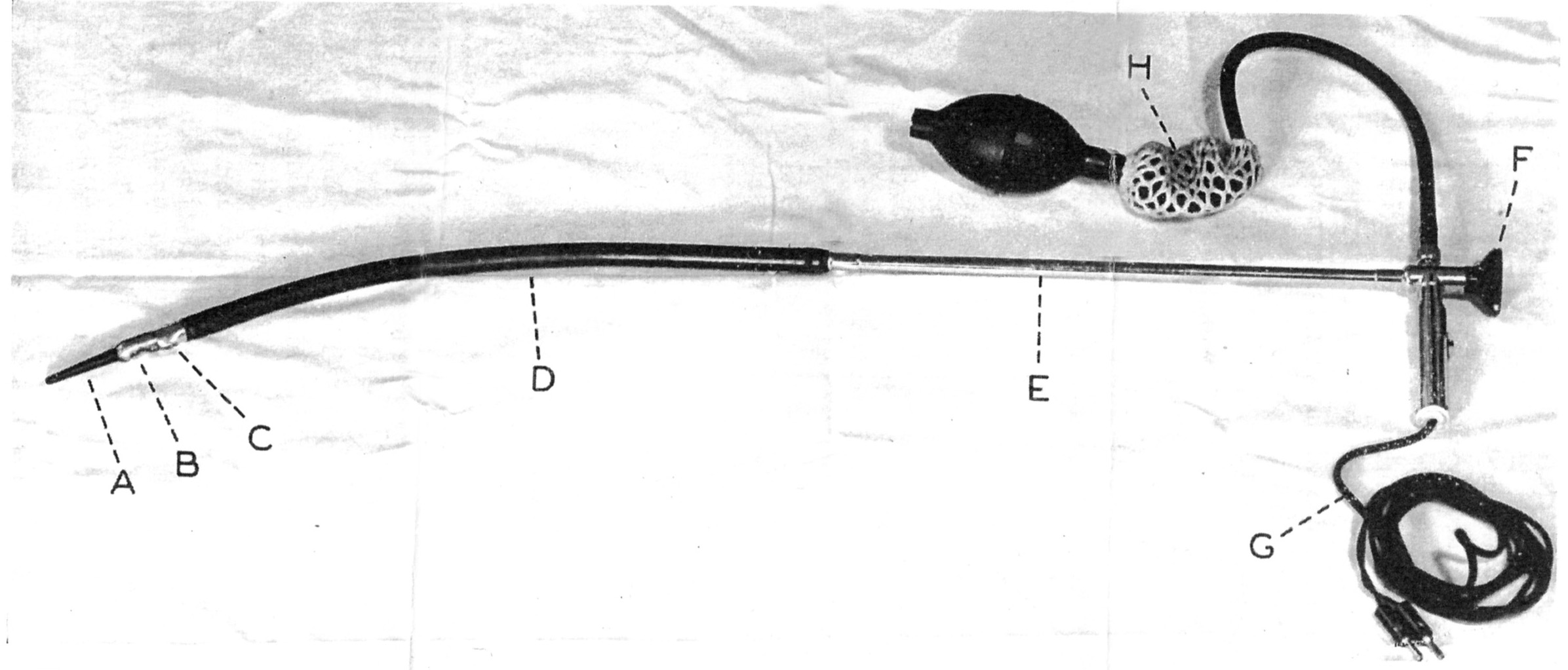

図9. Schindler式軟性内視鏡.A: ゴム製チップ,B:電球,C:対物レンズ,D:可動部,E:金属部,F:接眼レンズ,G:電線,H:送気用二連球.[20]

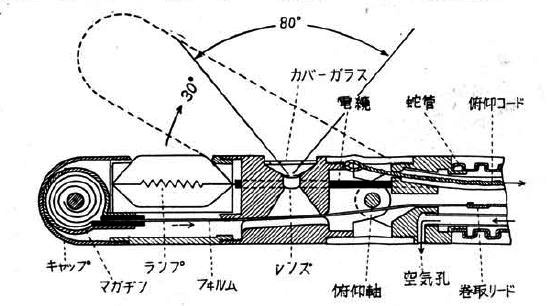

図10. ガストロカメラGT-I(オリンパス光学,現オリンパス株式会社)[21]

図11. ガストロカメラの先端部分の構造.先端にフィルムが装填されており,側視孔のレンズで撮影して,手元のノブを回転して巻き上げる.宇治達郎の学位論文より.[22]

図12. 胃カメラの画像.胃潰瘍[23].

・初期の内視鏡

1世紀末に火山灰に埋もれて消滅したローマのポンペイ遺跡から,スペクラ(specula)と呼ばれる肛門や膣口を広げて内部をみる器具が発見されており,当時既に体内を観察する器具が使用されていたことが知られているが,これは単なる開口器であった.1805年,ドイツのPhillip Bozziniは,ロウソクを光源とするリヒトライター(Lichtleiter,導光器の意) と称する器具を作って尿道,直腸,咽頭などを観察しており,これが内視鏡の原型であった.その後フランスの泌尿器科医 Antonin Désormeaux (1815-94) がガスランプを光源とする.尿道・膀胱鏡を実用に供したが,食道,胃のような深部の観察はできなかった.内視鏡(endoscope)という名称を初めて使用したのもDésormeauxであった.

消化管内視鏡の始まりは,ドイツの内科医Adolph Kussmaul (クスマール,1822-1902) による大道芸の呑剣術にヒントを得た試みとされる[→関連文献].Kussmaulは当初,Désormeauxの内視鏡を消化管に使おうとしたが,短い膀胱鏡では食道上部までしか届かなかった.呑剣術は現在でもサーカスなどで演じられる芸で,呑剣師は頸部を強く伸展して咽頭から食道を一直線にすることにより長い剣を呑み込んでみせる.1868年,Kussmaul はこの「呑剣師の体位」 を応用して,長さ47cm,外径13mmの真鍮管を食道に挿入することに成功したが,噴門が辛うじてみえた程度で実用には至らなかった.

その後,ドイツのLeiterがNitzeと,その後Mikuliczとともに,白金白熱灯の光源,送気機構,水洗機構を備えた複雑な食道鏡,胃鏡を開発したがほとんど実用には供されなかった.1886年にエジソンが白熱電球を発明し,光源として利用できるようになった.

1900年代になると,様々な硬性内視鏡が開発されたが,初の本格的な内視鏡はドイツの医師Rudolph Schindler(シントラー,1888-1986)によるもので(図9)[20],1932年,長さ75cm,外径11mmの内視鏡を製作した.金属管であるが,先端1/3を最大30度屈曲することができ,光源と多数のレンズ系により胃内を観察することができた.このSchindler式「軟性内視鏡」は欧米で広く普及したが,軟性とは名ばかりでほとんど真っ直ぐな管を挿入される患者の苦痛は大変なものだったらしい.日本でも1930年代後半から一部の施設で使われたが欧米ほど普及せず,日本は内視鏡にかわる胃カメラという,特殊な道を歩むことになる.

・胃カメラ

1889年,アメリカのMax Einhornは容易に呑み込める柔軟な細いゴムヒモの先に小さなカメラと豆電球をつけて胃内を撮影する「胃カメラ」 を考案したが,当時の技術では実現不可能であった.1898年,ドイツのFritz Lange と C. A. Meltzingが世界初の胃カメラを作った.カメラ部分は真鍮製でレンズ,豆電球,フィルムが収められており,これに長さ60cmのゴム管をつけ,内部にランプ用の電線,送気用チューブが組み込まれていた.実際に撮影も行っているが実用には至らず忘れ去られていた.

それからさら半世紀以上を経て東京大学の外科医,宇治達郎(1919-80)は1950年頃から独自にほぼ同じ構造の実用的な胃カメラの開発に着手し,1952年にオリンパス光学からガストロカメラの名称で発売された(図10,図11)[22].胃カメラは,文字通り小型カメラを管の先にとりつけたものなので,内視鏡のように胃の中を直接覗くことはできず,カメラを胃に送り込んだ後,盲目的に方向をかえて何枚かの写真を撮影した後,引き抜いてフィルムを取り出して現像するものであった.従って,現像してみるまでは何が写っているかわからず,本来の内視鏡とは本質的に異なるものであったが,それでも胃粘膜の状態を鮮明な写真におさめることができるようになったことは,画期的であった(図12).発売当初は故障が頻発して実用化が危ぶまれたが,東京大学田坂内科の崎田隆生らの努力により国内に広く普及するに至った[25].

図13. 国産GTF-A型ファイバースコープ(オリンパス光学).先端に胃カメラが組込まれており,直視しながら撮影することができた.[24]

・ファイバースコープ

その頃米国では光ファイバーを応用したファイバースコープの開発が進められていた.発明したのはアメリカの内科医Basil Hirschowitz(ハーショウィッツ,1925-2013)である.盲目的な胃カメラと異なり,術者は直視下に胃内を観察しながら自在に視野を操作することができる.1958年,第1回世界消化器病学会の席上,満を持して胃カメラの画像を発表した日本の研究者グループは,アメリカから発表されたファイバースコープに衝撃をおぼえた.しかし当時のファイバースコープはまだ解像度が低く,操作性も不十分で,また写真撮影もできなかったことから,胃カメラの経験を活かして改良を加える余地が十分あると判断された.

急拠国産ファイバースコープの開発が進められ,東京大学内科の近藤臺五郎(当時川島胃腸クリニック副院長,その後東京女子医科大学教授)の指導の下,1963年に町田製作所の国産第1号機が完成,翌1964年にオリンパス社が発表したGTF型ファイバースコープは,先端に胃カメラが組み込まれた側視鏡で,スコープで胃を観察しながら必要な時に写真をとることができ,従来の胃カメラとファイバースコープの利点を兼ね備えた優れた製品であった(図13)[25].しかしファイバースコープの進歩はめざましく,撮影も接眼レンズにつけたカメラでできるようになり,1970年代半ばに胃カメラはその役目を終えた.1980年代後半になると,光ファイバーにかわって先端に内蔵されたCCD素子により光を電気信号に変換してテレビモニターに画像を映し出す電子スコープが登場,幾多の改良を経て現在に至っている.

関連文献

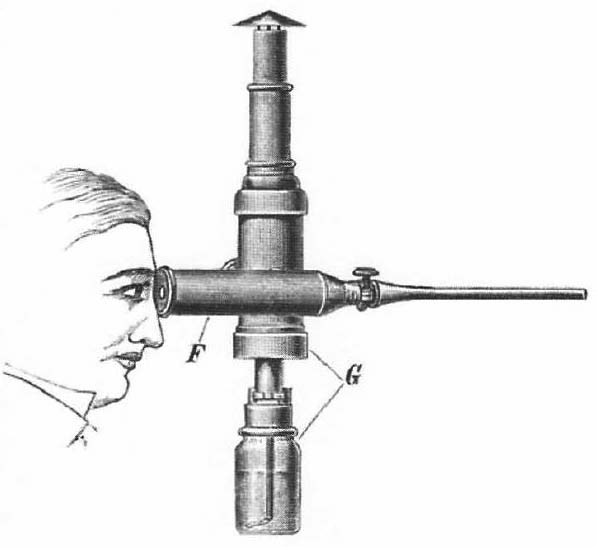

図14. Désormeauxの尿道・膀胱鏡.光源(G)はガスランプ(アルコールとテレピン油)で,上に見えるのは煙突.レンズと反射鏡を組込んだ望遠鏡(F)で観察する.

図15. Kussmaulは真っ直ぐな硬性内視鏡(上図)を,頸部を伸展させた「呑剣師」の体位で挿入することに成功した[19].

図16. Kussmaulによる食道内視鏡像.

【要旨・解説】1901年の時点で,19世紀後半の食道鏡,胃鏡の歴史を概観した総論.著者のGustaph Killianは,1865年にはじめて食道への内視鏡挿入に成功し,消化管内視鏡の祖とされるAdolph Kussmaulと同じフライブルク大学の外科医で,Kussmaulとの私信を通じて当時の状況を詳述している.

1834年に,フランスの耳鼻科医Bonnafontがガスランプを光源とした耳鏡を発明,1853年,フランスの泌尿器科医Désormeaux がこれを応用した尿道・膀胱鏡を作って実用化した(図14).内視鏡(endoscope)という名称を初めて使用したのもDésormeauxであった.当時,食道や胃の疾患を研究していたドイツの外科医Kussmaulは,助手をDésormeauxの下に派遣してこの使用法を研究して食道へのに応用を試み,24cmの内視鏡を食道に挿入して気管分岐部高位の腫瘍の観察に成功した.しかしさらに長い内視鏡の挿入は不可能であった.

たまたま旅芸人の呑剣師がフライブルクの町を訪れ,首を伸展させて長い剣をのみこむ呑剣師の芸にヒントを得たKussmaulは,この体位をとれば一般人にも長い管を挿入できることを知った(図15).そこで長さ47cmの内視鏡を作り,Désormeauxの内視鏡と組合わせて,初めて食道疾患の診断例を報告している(図16).世界初の消化管内視鏡検査であったが,まだ胃の観察は難しかった.

1880年,ドイツのNitzeとLeiterは,食道・胃内視鏡を独自に開発した.当初は咽頭部分に90度の角度がついたものであったが,Kussmaulに会って直管の挿入が可能であることを知り,Leiterはウィーンの外科医Mikuliczとともに新たな内視鏡を製作した.Mikuliczが作ったエレクトロスコープは,白金白熱光源,洗滌機構,送気機構などを備えており,胃鏡は先端1/3が150度屈曲したものであったが,複雑すぎて実用に向かなかった.

1901年の本稿執筆時点で,胃鏡はまだ実用の域に達していないと締めくくられている.胃鏡が一般臨床検査として普及するのは,1930年代,Schindlerによる軟性胃鏡の開発以降である.

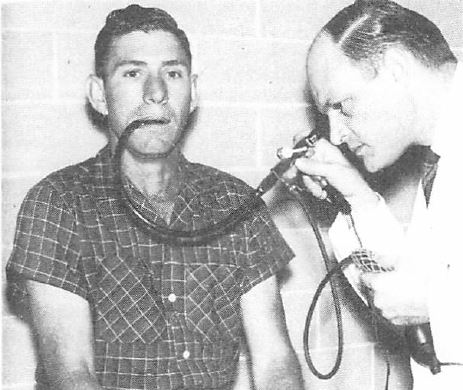

図17. 坐位でのファイバースコープ検査.

図18. ファイバースコープの画像.十二指腸潰瘍.

【要旨・解説】ファイバースコープの初報である.1958年の論文は,1957年5月に学会発表されたもので,技術的概要が述べられている.個々のグラスファイバー束は径5/16インチ(0.8mm),長さ1m,これを束ね,先端に複合レンズ,プリズム,光源を組込み,完全にフレキシブルな装置であるとしている.プリズムは45度で,側視型である.これにより食道,胃,十二指腸をすべて観察できるとしているが,臨床例については何も触れていない.当時,胃内視鏡といえばSchindler型軟性内視鏡であったが,後半の質疑ではSchindler自身が発言しており,1928年頃に自分もグラスファイバーを利用した内視鏡の製作を試みたが,成功しなかったと述べている.

3年後に発表された1961年の論文は,同じ著者による実際の検査法を含めた臨床報告である.ファイバースコープ自体も進歩しており,グラスファイバーの径は14μ,これを15万本集めて径0.25インチ(0.6mm)のファイバー束とし,これを束ねた装置の外径は0.5インチ(11mm)以下である.検査は坐位あるいは側臥位で行ない,咽頭麻酔後に挿入するが,挿入にはまったく苦痛がないとしている(図17).盲点はないとしつつも,噴門部は見えないと記載されており,強い反転はかけられなかったようである.

胃,十二指腸の臨床例が掲載されているが,興味深いのは胃よりも十二指腸の病変に重点が置かれていることで,当時の軟性内視鏡は決して幽門を越えることができなかったため,十二指腸が見えるという大きな臨床的利点を強調する意図であろう.ここでは全例で幽門を越えて十二指腸を観察できたとしているが,その後の他施設からの報告では,十二指腸はほとんど観察できないとするものが大部分で[26],ERCPを開発した日本の研究者もまず十二指腸鏡の開発から始めているところを考えると,十二指腸に関するHirschowitzの成績がなぜ格段に優れていたのかは不思議に思うところである.

掲載されている写真(図18)は,接眼レンズにカメラをつけて撮影されたもので,決して良い画像とは言えず,特に空間分解能の点では,胃内を直接フィルムに記録する当時の日本の胃カメラの画像(図12)にくらべて見劣りする.しかし,盲目的な撮影しかできない胃カメラに対して,直視下にコントロールして観察,撮影できるファイバースコープの優位性は明らかであり,日本でも急速に胃カメラを駆逐して普及した.

出典

- 1. Holzknecht G, Brauner L. Die radiologische Untersuchung des Magens. Wien Klin Rundschau 19:273-6,1905

- 2. Hampton AO. A safe method for the roentgen demonstration of bleeding duodenal ulcers. AJR. 38:565-70,1937

- 3. Wasch MG, Epstein BS. The roentgen visualization of tumors of cardia. AJR. 51:564-71,1944

- 4. Shirakabe H, Ichikawa H. Frühkarzinom des Magens - Atlas der Röntgendiagnostik. (Georg Thieme, Stuttgart, 1966)

- 5. Obata WG. A double-contrast technique for examination of the stomach using barium sulfate with simethicone. AJR. 115:275-80,1972

- 6. Gelfand DW. The double-contrast upper gastrointestinal examination in the Japanese style. Am J Gastroenterol. ;63:216-20,1975

- 7. Laufer I. Double contrast gastrointestinal radiology with endoscopic correlation. (Saunders, Philadelphia, 1977)

- 8. 白壁他.早期胃癌のレントゲン診断(その1).胃と腸 1:11-24,1966

- 9. Schüle. Über die Sondierung und Radiographie des Dickdarms. Arch Verdauunskr. 10:111-8,1904.

- 10. Haenisch F. The value of the roentgen ray in the early diagnosis of carcinoma of the bowel. Am Quat Roentgenol 3:175-180,1911

- 11. Carman RD. The Roentgenologic diagnosis of diseases of the colon. Radiology. 1:129-42,1923

- 12. Gianturco C. High-voltage technic in the diagosis of polypoid growths of the colon. Radiology 55:27-9,1950

- 13. Welin S. Results of the Malmö technique of colon examination. JAMA 199:119-21,1967

- 14. Levine MS, Yee J. History, evolution, and current status of radiologic imaging tests for colorectal cancer screening. Radiology 273:S160-S180,2014

- 15. Welin S. Zur Darstellung der Kolonpolypen mit der Doppelkontrastmethode. Fortschr Röntgenstr 82:341-4,1955

- 16. 丹羽寛文. 二重造影法の始まり. 日本内視鏡学会雑誌 53:3241-60,2011

- 17. Rendich RA. The roentgenographic study of the mucosa in normal and pathologic states. Am J Roentgenol 10:526-37,1923

- 18. Baastrup. Roentgenological studies of the stomach and of the movements of the gastric contents. Acat Radiol 3:12-3,1924

- 19. von Hacker VR. Über die Technik der Oesophagloskopie. Wien Klin Wochenschr 9:92-4,1896

- 20. Rudoloph Schindler. Gastroscopy - The endoscopic study of gastric pathology. 2nd ed. (The University of Chicago Press, 1950)

- 21.オリンパスの100年-革新の歴史 https://www.olympus.co.jp/company/milestones/100years/

- 22. 宇治達郎.胃粘膜撮影法とその応用に関する研究.東京医学雑誌 61:135-42,1953

- 23. 田坂定孝, 林田健男, 吉利和. 胃カメラとその臨床. 文光堂,1966

- 24. Edmonson JM. History of the instruments for gastrointestinal endoscopy. Gastrointest Endosc 37 Supp 2:S27-S56,1991

- 25. 丹羽寛文. 消化管内視鏡の発展を辿る(考古堂書店,2009)

- 26. Cohen N. Hughes RW Jr, Manfredo HE. Experience with 1,000 fibergastroscopic examination of the stomach. Am J Digest Dis 11:943-50,1966