- 胸部1

- 初期の胸部X線診断

- 関連文献

- 1899,1903 X線撮影時間の短縮 -「瞬間撮影法」

- 胸部正常解剖

- さまざまな肺疾患のX線所見

- ・肺結核

- ・肺炎・無気肺

- ・塵肺

- ・肺癌

- ・パターン診断

- 原著論文

- 1897 最初期の胸部X線診断500例の記録

- 1923 大葉性肺炎のX線所見

- 1927 Air bronchogramsの初報

- 1925 Golden's inverted S-sign の初報

- 1955 肺癌の古典的X線所見

- 関連事項

- 肺結核研究から生まれた「読影」

胸部1

初期の胸部X線診断

.jpg)

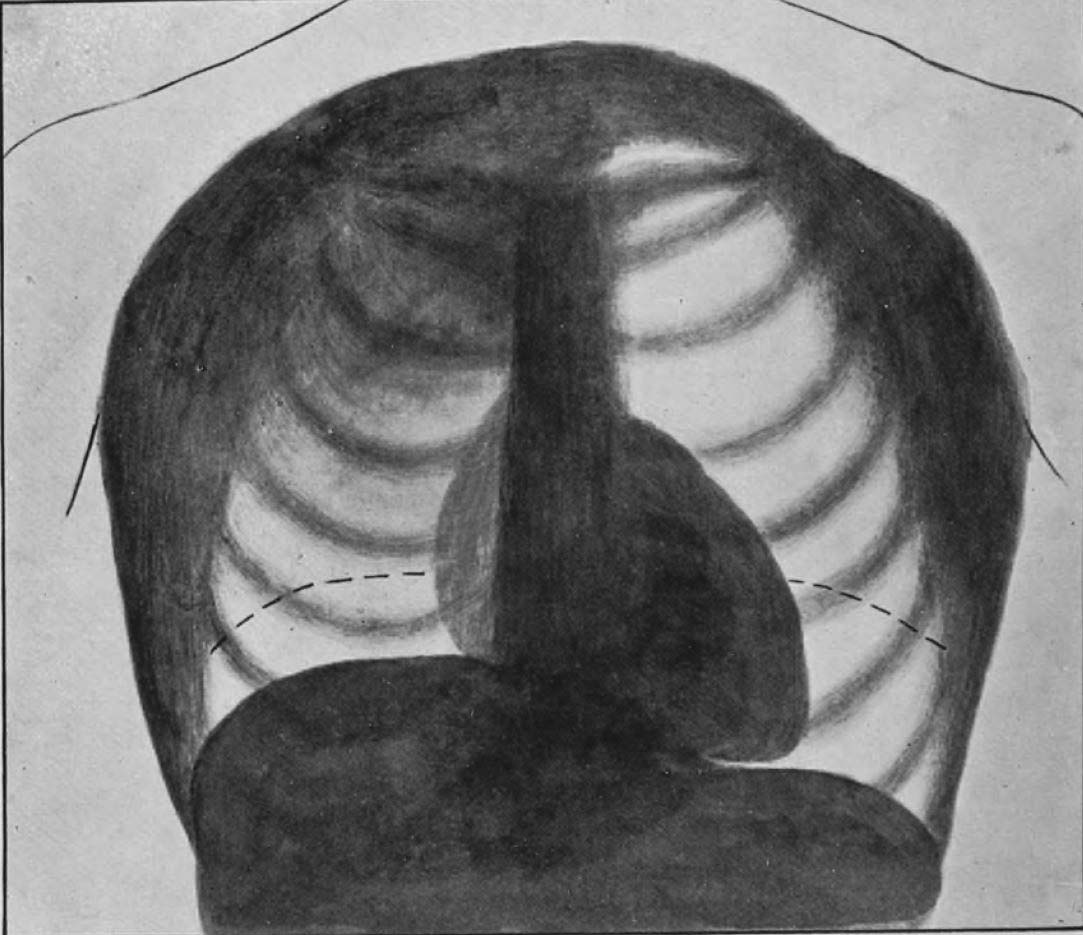

図1.初期のX線写真(1901).肺結核.右肺尖部に空洞陰影,左下肺野に広範な浸潤陰影が認められる.現在からみれば著しく画質不良だが,それまでの聴打診にくらべて格段に高精度の診断が可能となった[1].

図2.胸部X線透視の様子.初期のX線検査は透視が主流であった.寝台の下にむき出しの管球があり,術者は患者の上にかがみこんで蛍光板を覗き込んでいる[3].

胸部のX線診断は骨領域とならんで,レントゲンによるX線発見直後より最も熱心に研究された領域である.X線発見からわずか1年後,1897年12月にアメリカのFrancis Williamsが発表した論文では約400例の胸部疾患の経験をもとに記載されており[→原著論文],肺炎,肺結核,肺気腫など主な疾患の所見が尽されている.例えば,肺炎ではX線透過度が極期に低下するが次第に回復する,肺気腫では肺野が明るく,横隔膜低位が見られるなどの記載がある.このほかドイツではGuido Holzknecht,フランスではAntoine Beclèreが精力的に研究をすすめ,いずれも教科書を著している[1,2].1901年刊行のWilliamsの大著「The Roentgen rays in medicine and surgery」[3]は頁数の約半分が胸部にあてられており,初版は3ヵ月で完売したという

初期のX線管球は非力で,照射線量は1mR/秒程度(現在の標準的な管球の1/500以下)であったため,X線乾板への撮影には長時間を要し,呼吸や心拍運動のある胸部の鮮明な撮影は不可能であった(図1).10歳の小児に30分照射して撮影したという報告もある.またX線乾板は高価で,現像に1時間以上要することもあり使いにくかった.このため当時のX線診断は,X線透視が基本である(図2).また透視においても肺野の画質は不十分であったため,透視下に観察される横隔膜や胸郭の運動に関する所見も診断に重要な情報であった.例えばWilliamsは前掲の論文で,片側肺尖部陰影と同側横隔膜の運動制限を肺結核の重要な所見としている.X線透視所見の記録には,単なるスケッチのほか,透視板の上にトレーシングペーパーを置いて写し取る方法もとられた.

1899年,Rieder & Rosenthalは,強力な撮影装置の開発,増感紙の工夫などによって撮影時間を1秒以下とする「瞬間撮影法」 (Momentaufnahmen)による呼吸停止下撮影に成功した[→関連文献].また長時間透視による皮膚炎の増加が問題も問題となり,1900年頃よりX線管球,乳剤,増感紙などの進歩に伴い撮影時間が1秒前後に短縮すると,次第にX線撮影も行なわれるようになった.それでも検査の手順としてはまず透視を行ない,必要に応じてX線撮影を追加する方法が一般的であった.しかし1913年,高出力で安定したCoolidge管が登場し,さらに1916年にタングステン酸カルシウムを使用した粒状性の細かい増感紙,1918年には両面乳剤フィルムが市販されるにいたって,X線透視にかわってX線撮影が主役となった.

初期には,胸部X線検査と,聴診,打診による従来の診断法との優劣について議論があった.例えば1896年にSchjerning[4]は,X線透視の意義は聴打診所見を確認するにとどまるとしており,このような疑義は根強かった.しかし1901~2年になるとX線所見の方が信頼がおけるという意見が多くなり,また聴打診で発見されない肺炎や結核がX線で診断されることも知られるようになり,X線検査は胸部診断において次第に地歩を固めていった.

関連文献

【要旨・解説】初期のX線撮影は,数分~数十分を要したため,四肢骨のように静止した部位については,被曝はともかく撮影可能であったが,胸部のように動きのある部位については撮影が難しかった.1899年にRiederらは "Momentaufnahmen" (instanteneous shot,瞬間撮影)と称して,1秒以下で呼吸停止下に鮮明な胸部撮影が可能になったと報告した.この論文は「瞬間撮影法」の初報としてしばしば引用されるが,標題にも「予備報告」とあるように技術的詳細については記載がない.文中に名前が出るVoltohm社は誘導コイル,断続器などを製造するメーカーで,ここから提供された高性能のX線装置に加えて,当時試みられていた増感紙を併用するなどして撮影時間の短縮をはかったものと思われる.「瞬間」とはいっても曝射時間は数百ミリ秒もあり,現在の水準には遠く及ばないが,呼吸停止下に撮影できたことは大きな進歩であった.

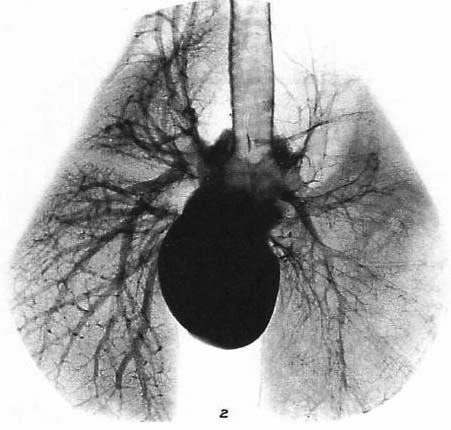

図3.「瞬間撮影法」による呼吸停止下の胸部X線写真(正常例)[ Kassabian MKの論文より]

【要旨・解説】胸部X線撮影に必須の短時間撮影「瞬間撮影法」(Moment-aufnahmen)の初報は前掲のRiederらによる報告であるが,その実態はコイル,管球,増感紙など当時の最新技術を結集したもので,特定の機器や撮影条件が決まっていたわけではない.各施設,研究者がそれぞれ工夫をこらして撮影時間の短縮をはかり,その撮影条件はまちまちであった*.ここに紹介する2編の論文は,1903年にARRS学会誌に並んで掲載された学会発表の記録で,2人のアメリカの放射線科医が胸部の短時間X線撮影法について,具体的な撮影法を記載して個人的な見解,経験を述べ,その後の討論もふくめて興味深い記述となっている(学会口演と討論の記録なので必ずしも理路整然としたものではなく,質問と回答が噛み合っていないところ,前後の脈絡が通じないところも少なからずあるが,本音の議論という点でも興味深い).

*1924年刊,藤浪剛一著「れんとげん學」では,胸部の瞬間撮影法の推奨条件として「ベノア硬度4度,50ミリアンペア,半秒ないし1秒」,心臓については「ベノア硬度4度,80ミリアンペア,増感紙を用いる」とされている.

冒頭の論文は Rasion d'être (存在意義)という見出しで始まり,当時の状況としてそもそも胸部診断にX線が役立つのかという議論がまだ根強く続いていたことが伺える.透視と撮影はどちらが良いのかという定番の議論が続き,さらに短時間撮影は本当に良いのか,という問題が論じられている.瞬間撮影法は管球に負担がかかり,貴重な管球が次々に破損することが大いに懸念されている点はおもしろい.いずれの演者も,それぞれの撮影技術を披露しているが,コイル,管球の選択,増感紙の有無,現像方法にいたるまで,すべてが暗中模索である.

肝心な画像は,瞬間撮影といっても露光時間は1秒前後なので心陰影にはボケがあるが,呼吸停止下の撮影で肺野,横隔膜についてはそれなりに診断価値のある写真といえよう(図3).

胸部正常解剖

図4.イヌ摘出肺.右側は生前に血管を結紮したため血管内に血液が残っており,左側は血液が洗い流されている.この実験により肺紋理が血管に対応することを証明した[6]

胸部X線像で,肺門から肺野に向けて放射状に広がる陰影,現在でいう肺紋理(Lungenzeichnung)が何を意味するか,すなわちこれが肺血管か,気管支か,あるいはその双方かという問題が議論された.1909年,Fränkelらはこれは主に血管で,気管支がうつるのは異常な場合のみであるとした[5].1911年,Assmannはイヌの肺血管を結紮すると肺紋理が消失することから,これが肺血管であることを証明して,この問題は決着をみた[6](図4).またAssmannは,肺野末梢に見えるまるい陰影が肺血管の輪切り像であること,これらの陰影が血流増加で拡大すること,リンパ管が見えるのは病的状態に限られることなどを明らかにしている.

X線装置,増感紙,フィルムなど技術的な条件が整い,ひとまず安定したX線写真が撮影できるようになった1920年以降,さまざまな胸部疾患のX線所見が検討されたが,個人差の大きい胸部所見の正常像を知ることの重要性が痛感された.1927年,Pancoastらは,正常成人280名の胸部X線写真検討した結果を報告している.ここでは肺野,肺門,縦隔のみならず,軟部陰影,骨陰影などの正常所見が,現在の教科書の記載とほとんど変わるところなく詳細に記述されている[7].

肺疾患診断の基本となる肺区域解剖は一定したものがなく,著者によって用語にばらつきが多かったが,1943年,Jacksonらが気管支鏡検査の立場から肺区域解剖を整理し,現在も使われている区域分類が定着した[8].

さまざまな肺疾患のX線所見

図5.空洞を伴う両側肺結核 [11]

現在も教科書に記載されている各種肺疾患の基本的なX線所見の多くは,1910~30年代に記載されている.

肺結核

当時,肺結核は呼吸器疾患の中でも最大の関心事であり,そのX線については初期から多くの報告がある.最初期ものとしては,前述のように肺尖部陰影と横隔膜の運動制限を記載したWilliamsの報告(Williams sign)があり[3],Holzknecht,Riederも浸潤陰影,空洞,石灰化などを重要な所見としているが[1,9],1917年,DunhamによるX線像と病理像を対比した研究[10,11]をもとに,X線所見に基づく肺結核の分類が確立した[12](図5).以後,肺結核の診断に胸部X線検査は必須のものとされるようになった.

肺炎・無気肺

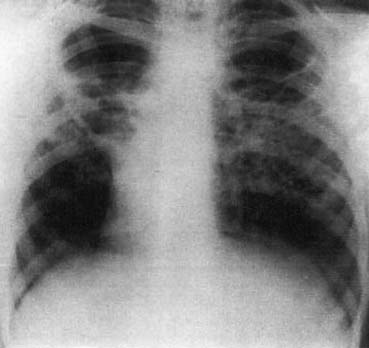

図6.1923年のSanteによる大葉性肺炎のX線所見に関する報告は,肺炎のX線診断の基礎を確立した.左下葉の肺炎の経時的変化[].

最も一般的な胸部疾患である肺炎のX線所見については初期から多くの記載がある.1910年代までは,X線装置など技術的な条件が不備であったため,肺炎を頻回,経時的に観察して比較することが難しかった.1923年にSanteは大葉性肺炎のX線所見とその経時的変化に関する系統的な研究を行ない,大葉性肺炎では数日単位で均一な濃厚陰影が出現,次第に不均一な陰影となる過程を示し,また胸膜炎,膿瘍などの合併症にも言及して肺炎診断の基礎を確立した[→原著論文](図6).1927年には肺炎の重要なX線所見のひとつである air bronchograms がFleischnerによって記載されている[→原著論文].無症状でX線写真によってのみ診断できる肺炎の存在が知られるようになる一方で[14],肺炎のX線所見は非特異的で,多くの場合X線による起炎菌診断が難しいことも明らかとなった.

肺炎としばしば共存してその鑑別が問題となる無気肺についても初期から多くの報告があるが,1945年,Robbins & HaleはRadiology誌に掲載した6回連載論文で肺葉,区域に応じた特徴的な画像所見を報告した[15].現在,多くの教科書に記載されている所見も,ほぼこれと変わるところはない.

塵肺

石工や採鉱労働者に特有な呼吸器疾患はヒポクラテスの時代から知られていたが,特に18世紀初頭の産業革命以後急増し,塵肺として知られるようになったが,びまん性陰影,結節陰影をみるその多彩なX線所見は,主に肺結核との鑑別診断の中で認識されるようになった.特に南アフリカでは欧米に先んじて塵肺症に補償制度が適用されたため,その正確な診断が求められ,第一次世界大戦後から研究が開始された.特に,1925年に発表されたPancoastの40頁にわたる論文[16]はその後の塵肺のX線診断の基礎となった.

肺癌

図7.Pancoast腫瘍[1932].

初期の胸部X線診断の対象は,肺炎,肺結核など感染症が主であったが,1920年代になるとまず肺炎との鑑別診断の観点から肺癌にも関心が向けられ,肺門部肺癌による閉塞性肺炎(Golden's S sign, 1923))[→原著論文],中枢性肺癌と末梢性肺癌の区別(Hyde 1927)[17],肺尖部のいわゆるPancoast癌(1932)[18](図7)が記載されたのもこの時期である.しかしまだ当時,肺癌はそれほど一般的な疾患とは認識されていなかったようで,Hydeは「原発性肺腫瘍は一般に思われているほど稀な疾患ではない」としており,「残念ながらX線所見で肺癌を確実に診断できる所見を指摘できない」と結んでいる[17].

第二次世界大戦後は,抗生物質の登場によって細菌性肺炎,肺結核がコントロールできるようになって肺癌研究の比重が増すと同時に,特に米国では戦場で腕を磨いた優秀な外科医が帰郷して胸部外科学が一段と進歩するとともに抗癌化学療法が芽生えるなど治療法が精密化して,X線診断に求められるところも大きくなった.1955年のRiglerの論文には,肺癌の古典的なX線所見を見ることができる[→原著論文].X線写真から病変の正確な局在を知ることの重要性がますます大きくなり,この目的でBenjamin Felson(1913-88)が導入したのが有名なシルエットサイン(Silhouette sign)であるが[20],これは胸部にかぎらずX線診断全般について応用できる基本的な診断原理として広く普及することになった.

パターン診断

多様な肺X線陰影を肺胞性陰影(alveolar),間質性陰影(interstitial)という2つのパターンに大別する方法は,1959年のFelsonの教科書[21],1960年のFraser & Paréの教科書[22]で一般化した.その後1973年にHeinzmanが結節性陰影(nodular)を加え[23],現在も胸部診断の第一歩として広く利用されている.

原著論文

図8. 肺結核のX線透視像(スケッチ).右肺尖の濃度上昇,右横隔膜の挙上,運動制限が認められる..

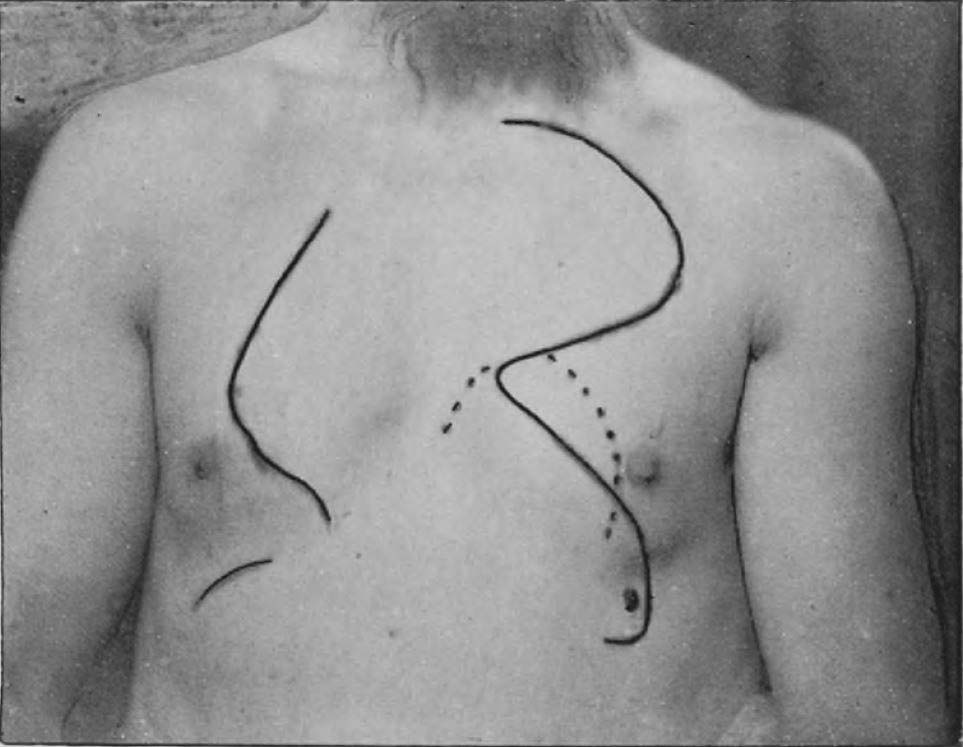

図9. 胸部大動脈瘤.蛍光板の画像を患者の皮膚にトレースしたもの.X線撮影が難しかった当時,画像はこのように直接皮膚に描画したりトレーシングペーパーに写し取ったりした.

【要旨・解説】アメリカのX線診断の草分けとして知られるWilliamsはX線発見直後から約1年にわたり,500例以上のX線検査を行なった.その最初期の臨床経験を総括した歴史的な論文である.冒頭には,X線吸収が物質の化学組成と密度に依存する,というX線診断の基礎を実験とともに示し,水と空気のX線吸収の差が胸部X線診断の基本であることを述べている.その検査法は,ベッドの下に剥き出しのX線管球をおき,前胸部に蛍光板をおいて観察するというきわめて原始的な方法である(図3).X線写真は1枚も供覧されておらず模式図による解説であるが(図8),これはX線撮影には少なくとも数分を要した当時,胸部をX線乾板に記録することはできなかったためである.

X線所見の実際としては,肺炎,肺結核,胸膜炎などでは肺野の濃度が上昇し,肺気腫では透過性が亢進するなど,胸部X線診断の基本中の基本が豊富な経験をもとに記載されている.特に目を引くのは横隔膜の位置や動きに大きな比重がおかれていることで,これは当時の貧弱なX線透視装置では肺野所見についてはせいぜい陰影濃度を判断する程度でその内部構造は知ることができず,横隔膜の所見とあわせて病態に迫る必要があったためである.心陰影については,打診,聴診所見とX線所見を綿密に比較してX線査の信頼性が高いことを示しているが,このためには蛍光板にトレーシングペーパーを置いて陰影をなぞったり,皮膚に直接書き込むなどしている点は興味深い(図9).主な疾患の所見は以下のように記載されており,現在の知識からみてもほぼ正しい.

肺結核:横隔膜が挙上し運動範囲,特に下限が制約される.肺のX線濃度が上昇し,横隔膜や心臓の輪郭の一部あるいは全部が失われることもある.X線所見は症状,聴打診所見よりも早期に出現しうる.

肺炎:活動期に肺濃度の著しい上昇があり,経時的に改善する.横隔膜の運動は制限される.聴打診の所見が改善してもX線では残存をみることがある.

胸膜炎:胸水が大量の場合は肺が肝と同程度の濃度となる.心臓の偏位をみることがある.

肺気腫:肺が異常に明るく,心陰影が垂直方向にのび,横隔膜が低位で運動は制限される.

気胸:肺野が明るく,心臓が大きく偏位し,横隔膜が強く下降する.

水気胸,膿気胸:仰臥位では肺全体が暗く,坐位では上部が明るく,下部が暗い.体を揺すると液面が波立つのが見える.

その後Williamsはこれらの経験をもとに1901年,当時英語で書かれたX線の教科書として最大の約700頁におよぶ "The Roentgen rays in medicine and surgery" を著し,その約半分が胸部の診断に当てられている

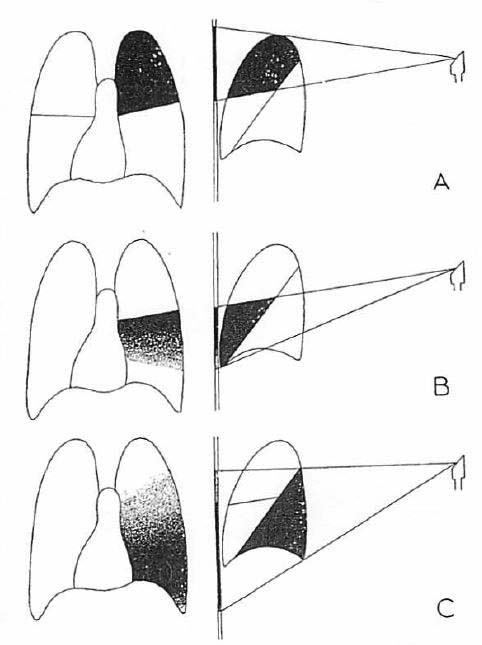

図10. 肺葉別の硬化像の見え方.

【要旨】過去2年にわたって経験した大葉性肺炎272例中152例について,それぞれ複数回のX線撮影を行ない,臨床所見と対比した.大葉性肺炎のX線所見は一葉ないし複数葉に限局性する均一な硬化像(consolidation)で,肺門部に始まって通常24~48時間で辺縁部まで及び,臨床的なクリーゼから5~7日で消退するのが原則である(図10).14日以上陰影が持続する場合は合併症を疑う.合併症には,完成胸膜炎,胸水,形成性漿液線維素性胸膜炎,慢性間質性肺炎,肺膿瘍などがある.梅毒性肺炎,結核性肺炎との鑑別には臨床所見が重要である.大葉性肺炎と胸水の鑑別は難しいが,X線管球を高位において撮影することにより鑑別できる.

【解説】この時期になるとようやく技術的な条件が整い,X線透視だけでなくX線撮影をルチーン検査として行えるようになった.供覧されている写真の画質は現在の水準から見ても遜色ないもので,十分な診断能を備えたものといえる.大葉性肺炎のX線所見,経時変化,合併症,特に胸水との鑑別について,自らの経験をもとに詳細に記載されており,その内容は現在の教科書の記述と大きな違いはない.やや奇異に思えるのは,大葉性肺炎が中枢に初発して末梢に及ぶか,あるいはその逆かという点についてかなりの字数が費やされていることであるが,この背景には当時,聴打診で診断が難しい肺門部に優位な「中枢性肺炎」(central pneumonia)という病態が議論されていたことがある.著者の結論は肺門部に初発して末梢に及ぶことが多いというものであるが,大葉性肺炎の病態から言うと逆であろう.

図11. 左図.肺梗塞.右下肺野の陰影内に,明るい線条陰影(気管支の透亮像)が認められる.右図.葉間胸水.右下肺野の陰影内には暗い線条陰影(血管陰影)が認められる.

【要旨・解説】肺実質性病変を示唆する基本的なレントゲンサインとして知られるair bronchograms の初報である.著者は,肺野の均一な陰影内の明るい線条構造に気づき,その樹状構造から気管支と考えた(図11).このよう濃厚陰影内の気管支透亮像は,肺炎,肺梗塞など肺実質病変で認められ,胸膜病変(胸水)では認められない.胸膜病変,特に葉間胸水の貯溜でみられる陰影は肺病変との鑑別を要することがあるが,この所見があれば鑑別しうると結論している.

しかし著者が "Der sichtbare Bronchialbaum"と呼ぶこの所見は,その後いくつかの教科書に引用されたもののあまり一般に知られることはなかったようで,このおよそ20年後,1948年にあらためてほぼ同じ内容を,今度は英語で "The visible bronchial tree" として報告している[24].現在広く使われている "air bronchograms" の初出は,後にFelsonがその名著 Chest Roentgenology [21] でこの文献を引用して使用したものである.

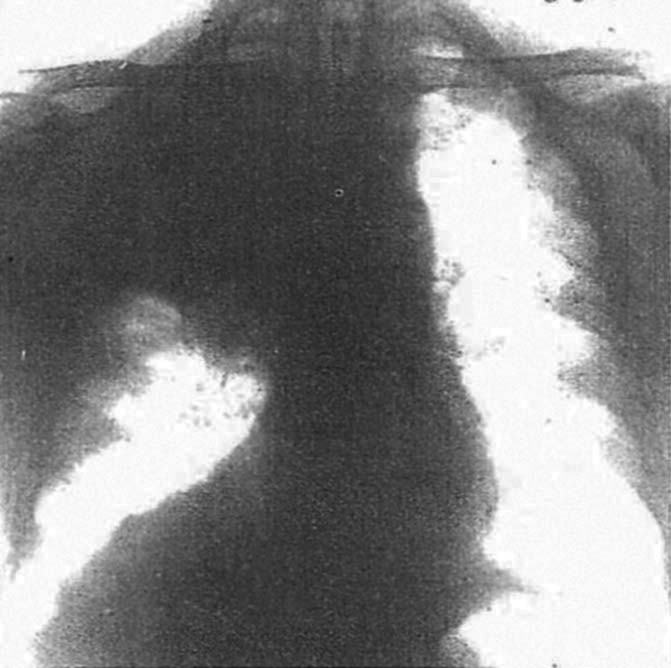

図12. 右肺門部肺癌.右上肺野に均一な陰影があり,陰影の主体は上葉気管支閉塞による閉塞性無気肺および閉塞性肺炎である.その下縁は外側で凹,内側で凸の輪郭を示しており,その特徴的な形状から Golden's inverted S signと呼ばれることがある.

【要旨・解説】肺門部肺癌の基本的なX線所見のひとつである,気管支閉塞による閉塞性無気肺,閉塞性肺炎のX線所見を検討した論文.5症例を供覧して,その陰影の成り立ちを剖検所見,気管支鏡所見と対比しつつ分析している.その結果,肺野に濃厚陰影の拡がりをみる肺癌では,この陰影は腫瘍自体ではなく,基本的に無気肺,肺炎を反映するものであることを明らかにしている.

右肺門部肺癌に右上葉の無気肺を伴う場合,右上肺野の陰影の下縁が,無気肺による上中葉間線と腫瘍の輪郭を連ねた逆S字型を描くことがあり,Golden's (inverted) S signとして良く知られている.この論文では症例Ⅴがこれに相当し(図12),その下縁が外側は凹,内側で凸であると記載しているが,特にS字型という表現は使用していない.Felsonがその教科書 "Chest Roentgenology" (1973)でこの論文を引用して "reverse S shaped curve" と表現したのが初出と思われる.Felsonは側面像,斜位像では,右上葉以外でも同様の所見が見られるとしている.

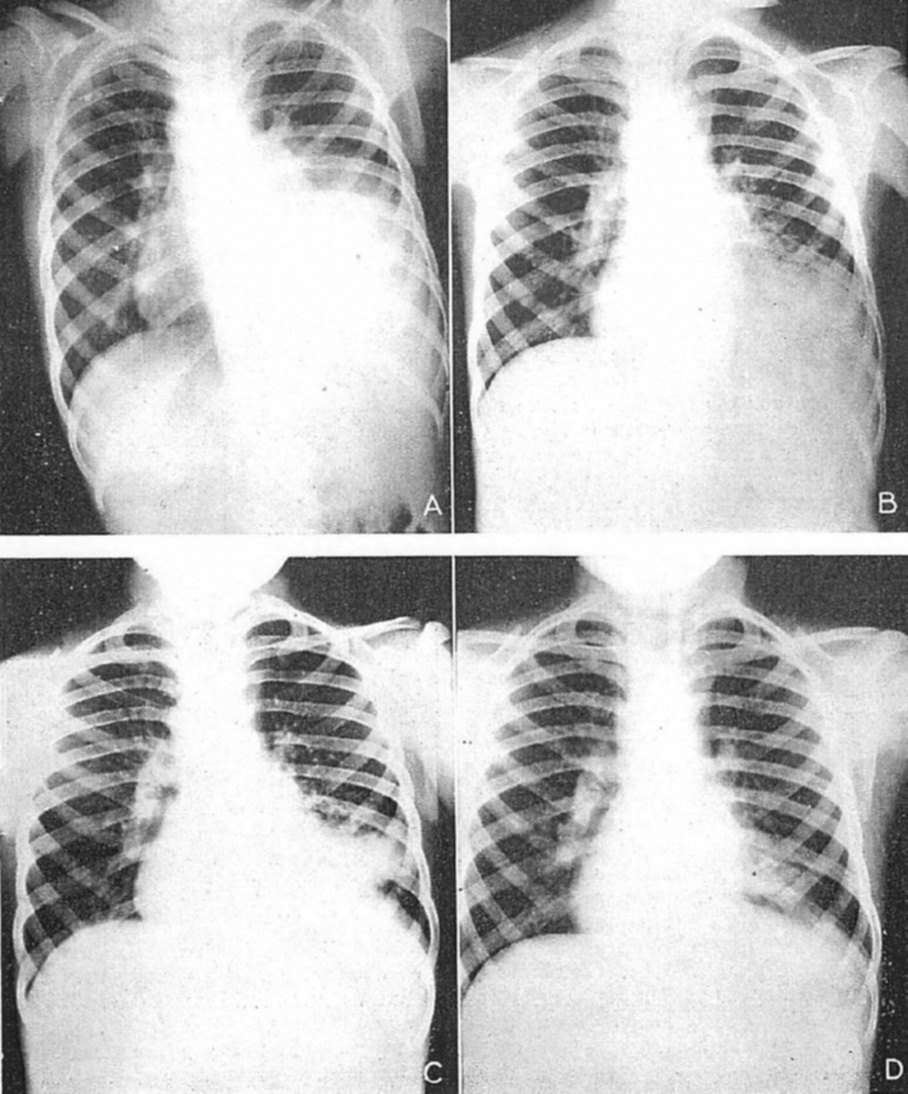

図13. 左肺門部肺癌.(a)正面像で肺門腫大があり,(b)呼気撮影で左上葉に閉塞性肺気腫が認められる.(c)側面像,(d)断層撮影で肺門部腫瘤が認められる.

【要旨・解説】1954年に開催された第55回米国レントゲン学会(ARRS)年次総会における「肺癌シンポジウム」(Symposium on Carcinoma of the Lung)の一連の講演のひとつで,肺癌のX線所見,X線検査の診断的意義に関する総論である.このシンポジウムは肺癌のレントゲン診断をテーマとしており,この他に肺癌の病理所見とレントゲン所見の相関(Liebow AA),X線透視による肺癌スクリーニング(Garland LH),肺癌の外科的診断(Davis EWら)が論じられている.本稿はこれらの中にあって,主に単純X線写真の所見について述べ,必要に応じて断層撮影,気管支造影が有用であるとしている.肺癌を示唆する所見として,次の11項目を挙げている.

(1) 中高年者における新たな孤立性陰影の出現

(2) 肺野末梢の結節陰影の経時的増大

(3) 結節陰影の輪郭(の不整),石灰化(がない)

(4) 結節陰影のノッチ(切れ込み像)

(5) 片側肺門腫大

(6) 増大する浸潤陰影

(7) 遷延性肺炎像

(8) 単発性空洞陰影

(9) 呼気撮影における限局性気腫像 (図13)

(10) 中高年者に突然発症した無気肺

(11) 気管支内腔の異常(断層撮影,気管支造影)

これらはいずれも,現在なお肺癌の診断に重要な基本的所見である.結節陰影のノッチについては,Rigler's notch signとして著者の名前が残っている.当時はまだ,肺癌の診断におけるX線検査の有用性がまだ確立しておらず,その診断的意義に疑義も差し挟まれており,確実な診断には試験開胸による組織診断が必要と考えられていた.そのような中にあって,X線の検査の意義を強調している.特に,以前のフィルムとの比較,複数方向の撮影,呼気撮影,断層撮影,必要に応じて気管支造影を加えることにより,信頼度の高い所見が得られるとしている.

ここに挙げられた所見は,その後フェルソン "Chest Roentgenology" (1959) を初め,多くの教科書に採り上げられて,胸部X線診断の基本的知識となたった.

関連事項

肺結核研究から生まれた「読影」*

図14. 岡治道(1891-1978). 東京大学病理学教室,結核予防会研究所などを経て,1946年より東京大学病理学第一講座教授[27].

画像医学の世界では,X線写真,CT,MRIなどを見て診断する作業を「読影」と称する.「影を読む」というやや文学的とも言える表現を初めて使ったのは,病理学者の岡治道(図14)であった.

岡は肺結核病理の研究に多くの優れた業績†を残しているが,そのひとつに胸部X線写真による肺結核診断法の確立がある.岡は病理標本とX線写真を詳細に照合し,X線所見が病理所見を忠実に反映していること,病理学の知識を背景にX線写真を解釈することにより病態の本質に迫ることができることを膨大なデータで示した.それまでのX線診断はなんとなく影があるとか,空洞があるという程度にとどまっており,体系的な画像診断学は存在しなかった.岡は,医用画像解析の基本である radiological-pathological correlation 研究を初めて実践したといえる.

† 岡治道の特筆すべき業績のひとつは,現在では常識となっている初感染結核の概念の確立である.それまで肺結核の初感染は小児期に完結し,成人結核は再感染によると考えられていたが,両者が一連のものであることを初めて示したのが岡であった.また岡は,腸結核の診断にも多くの業績を残しており,後に腸結核のX線診断を手始めに消化管二重造影法を完成させた白壁彦夫は,岡の研究があって初めて腸のレントゲン診断が可能となったと述べている[28].

読影という言葉が初めて登場するのは,1934年,第12回日本結核病学会における岡の演題「健康相談所におけるレ線診断の統計的観察ならびに肺レ線像読影を基礎とする診断について」で,続く1936年の内科学会特別講演「レントゲン写真の読影」[25]でも「影を読む」ことの重要性を説いている.その冒頭で「レントゲン写真を如何に読むかという事は,本にも余り書いてない.しかし私は職業上これを読まねばならない為にその読み方について自己の方式を考えた」と述べており,全くの独学で読影法を築きあげていった様子を語っている.翌年の総説「影を読む」[26]では,X線画像の鮮鋭度,黒化度,半影など,X線診断物理学の基本が整然と述べられており,造影剤についても詳述されている.医師と放射線技師の役割,外科医と内科医のX線所見に対する関わり方の違いなどについても論じ,現在でも立派に通用する画像診断学総論となっている.そして「読影を進歩せしめるものは病理解剖以外にはない」「影の真意を明かにするには,その実体をみるより外に方法はないことを知らねばならない」と結んでいる.

* 本稿の内容は,百島祐貴「画像診断のトリビア」(中外医学社,2012)より抜粋,一部改変.

出典

- 1. Holzknecht G. Die röntgenologische Diagnostik der Erkrankungen der Brusteingeweide . (Lucas Gräfe & Silem, Hambrug, 1901)

- 2. Béclère A. Les Rayons de Roentgen et la diagnostic des affections thoraciques. (J.B. Baillidre et fils, Paris, 1901)

- 3. Williams FH. The Roentgen rays in medicine and surgery. (MacMillan, London, 1901)

- 4. Schjerning O. Zum jetzigen Stand der Frage nach der Verwertbarkeit der Rontgenschen Strahlen für medizinische Zwecke. Dtsch Med Wochenschr. 34:541-3,1896

- 5. Fraenkel E, Lorey A. Das anatomische Substrat der sog. Hiluszeichnung im Röntgenbild. Fortsch Röntgenstr 14:155-61,1909

- 6. Assmann H. Das anatomische Substrat der normalen Lungenschatten im Röntgenbilde. Fortschr Röntgenstr 17:141-9,1911

- 7. Pancoast HK, Gaetjer FH, Dunham K. Studies on pulmonary tuberculosis. II. The healthy adult chest. A clinical and Roentgenological report. Part I. X-ray findings. Am Rev Tuberculosis 15:429-71,1927

- 8. Jackson CL, Huber JF. Correlated applied anatomy of the bronchial tree and lungs with a system of nomenclature. Dis Chest 9:319-26,1943

- 9. Rieder H. Zur Diagnose der chronischen Lungentuberkulose durch das radiologische Verfahren. Fortschr Röntgenstr 7:1-21,1903

- 10. Dunham K. The relation of the pathology of pulmonary tuberculosis to the roentgen findings. Am J Roentgenol 4:280-8,1917

- 11. Dunham K. Stereoroentgenography - Pulmonary tuberculosis. (Dr. Howard A. Kelly, Baltimore, 1917)

- 12. Heise FH, Sampson HL. The classification of pulmonary tuberculosis, with a comparative analysis of the different mehotds employed. Am J Roentgenol 5:139-44,1918

- 13. Assmann H. Die klinische Röntgendiagnostik der inneren Erkrankungen. (F.C.W. Vogel, Leipzig, 1922)

- 14. Engel S. Erkrankungen der Respirationsorgane. In: Handbuch der Kinderheilkunde (Hrg. Pfaundler & Schloßmann, 1924)

- 15. Robbins LL, Hale CH. The roentgen appearance of lobar and segmental collapse of the lung. Radiology 44:107-14,44:543-7,45:23-6,45:120-7,45:260-6,45:347-55,1945

- 16. Pancoast HK. A review of our present knowledge of pneumoconiosis. Am J Roentgenol 14:381-423,1925

- 17. Hyde H. The roentgenological aspects of primary tumors of the lung. Am J Roentgenol 18:235-43,1927

- 18. Pancast HK. Superior pulmonary sulcus tumor. JAMA 99:1391-36,1932

- 20. Felson B, Felson H. Localization of intrathoracic lesions by means of the postero-anterior roentgenogram. Radiology. 55:363-74,1950

- 21. Felson B. Chest roentgenology. (Saunders, Philadelphia, 1973)

- 22. Fraser RG, Paré JAP. Diagnosis of diseases of the chest : an integrated study based on the abnormal roentgenogram. (Saunders, Philadelphia, 1970)

- 23. Heitzman ER. The lung, radiologic-pathologic correlations. (Mosby, St. Louis, 1973)

- 24. Fleischner FG. The visible bronachial tree. A roentgen sign in pneumonic and other pulmonary consolidations. Radiology 50:184-189,1948

- 25. 岡治道. レントゲン寫眞の讀影. 日本内科學会誌. 24:978-83,1936

- 26. 岡治道. 影を讀む (レントゲン讀影序論) (其一~其四). 東西醫學4:311,638,791,943

- 27. 岩井和郎. 人物紹介-岡治道. 結核. 86:661-2,2011

- 28. 白壁彦夫,市川平三郎,川上武. 胃X線診断の論理-二重造影法の開発まで. medicina 5:283-7,1968