- フィルム・グリッド

- 写真乾板

- フィルム

- ・乳剤

- ・基剤

- 関連事項

- シャウカステン

- 増感紙

- 原著論文

- 1972 稀土類増感紙

- 関連文献

- 1956年におけるX線フィルムの歴史

- 関連事項

- 初期の写真術

- グリッド

- 原著論文

- 1913 Buckyグリッドの発明

- 1920 PotterによるBuckyグリッドの改良

- 関連文献

- 1931 Potter自身が語るPotter-Buckyグリッド開発の経緯

- デジタルラジオグラフィー

- ・Computed Ragiography (CR)

- ・平面パネル検出器 (FPD)

- ・PACS

フィルム・グリッド

写真乾板

図1.George Eastmanが発売したガラス乾板(1880).それまでの湿板と違って保存がきき,使いたいときに箱から取りだしてすぐ使うことができ,撮影後もゆっくり現像することができた[1].

1895年,レントゲンがX線を発見した当時,写真の主な記録媒体は写真乾板であった(→関連事項)(図1).レントゲンのX線発見の初報論文にも「特記すべきは,写真乾板がX線に感受性であることである」との記載されている.また同時に「X線が写真乾板状の銀塩の化学反応の直接的な原因か否か」とその機序について疑問を呈し,「ガラス板あるいはゼラチン層内で発生した蛍光の結果である可能性がある」と的確に指摘している.

当初は一般写真用の乾板が流用されたが,乾板のX線に対する感度は可視光にくらべて低く,濃度,コントラストともに不十分で,露光時間も長時間を要した.X線写真専用の乾板を初めて作ったのは,ドイツの乾板業者Carl Schleussnerで,レントゲンの要請に応じて通常よりも乳剤を厚く塗布した乾板を提供した.アメリカでも既に1896年2月の時点で,John Carbuttが乳剤の厚いX線用乾板を発売し,これによって30分以上かかっていた手指の撮影が最短数秒に短縮したという[2].このほかにもさまざまな感度向上をはかる工夫が重ねられたが,ガラス乾板は破損しやすい,重い,高価などの問題があった.ちなみに半切サイズ(14"x17")の乾板1枚の重さは900g,価格は1ドル(現在の約30ドル)であった.

フィルム

図2.Eastman Kodak社のX線フィルムの広告(1914).フレキシブル,軽量,壊れにくく,画質は最高の乾板に劣らない.プロの写真家に広く使われており,放射線科医にも大いに有用であると謳っている.[→関連文献].

乳剤

一般写真用のフィルムは1880年代から使われており,レントゲンの初報にも「フィルムも使用できる」 と書かれている.乾板にくらべると軽量ではあったが,破れやすい,反り返るなどの理由で普及せず,X線撮影には乾板が専ら好まれた.しかし,第一次世界大戦(1914~18)によってガラスの主な供給地であったベルギーがドイツに占領されて供給が途絶え,これに加えて戦場でのX線撮影の需要が急増したため,フィルムへの移行が急速に進む結果となった*.

写真フィルムは,乳剤と基剤からなり,感光物質であるハロゲン化銀**をゼラチンに均一に分散させた乳剤層が,基剤層の片面あるいは両面に塗布されている.

1914年,Eastman Kodak社はX線用片面乳剤フィルムを発売し(図2),これは当時の乾板よりも高感度であったが,やはり反り返ってしまうためにトレイでの現像が難しかった.1918年,同社は両面乳剤フィルム Dupli-Tizedを発売し,これを上下から2枚の増感紙で挟むことができるようになり,現在にいたるX線フィルム・スクリーン法の標準型となった[→関連文献].

*日本では,1921年にEastman Kodak社のフィルムが初めて輸入され,その後AGFA社,Gevaert社のフィルムも使用された.1920年創立の慶應義塾大学病院では,1923年に乾板からフィルムに切替え,1920年代後半には他施設でも概ねフィルムが使われるようになった.1933年,小西六社(現 コニカミノルタ)が初の国産X線フィルム「さくらレントゲンフィルム」 の販売を開始,1934年に大日本セルロイド社(現 ダイセル)のフィルム部門が独立して創立された富士写真フィルム(現 富士フィルム)も製造販売を開始した[3].

** 感光物質のハロゲン化銀には,AgBr, AgCl, AgIなどがあるが,高感度を必要とするX線フィルムの乳剤には,AgBr,AgIが約95:5の割合で使用されている.

基剤

当初フィルムの基剤は,透明でかつ折れにくい硝酸セルロース(セルロイド)であった.しかし,硝酸セルロースは非常に燃えやすく,静電気などによって容易に発火するという問題を抱えており,このため病院のフィルム保管庫からの出火が珍しくなかった.不燃性の酢酸セルロースを基剤とするフィルムは1906年に映画用に開発されていたが,X線はまだ乾板の時代であまり顧みられることはなく,硝酸セルロースの方が皺になりにくく安価であったことから,X線フィルムは1920年代まで硝酸セルロースが主流であった.

しかし1929年,アメリカのCleveland病院の火災事故で124名の犠牲者を出すに至り,硝酸セルロースを基剤とするフィルムの使用は禁止された.その後長らく不燃性の酢酸セルロース(triacetylcellulose,TAC)をベースとするフィルムが使用されたが,1960年代にDuPont社がポリエステル基剤(polyethylene terephthalate, PET)のフィルムを発売し,特に自動現像機に適していることから現像機の発展とともに広く普及し,現在に至っている.

関連事項

図3.1900年頃の乾板観察装置.屋外の光を鏡に反射させて光源としている[28].

.

図4.最初期のシャウカステン. 1907年,シーメンス社から発売.内部に2~4個の電球があり,下部のつまみで照度を調節できる[29].

図5.日本で1910年代に使われた回転式写真乾板観察器[8].

シャウカステン*

X線乾板やフィルムを観察するには,背面から透過光を当てる必要がある.最初期は,乾板やフィルムを手に持って,室内の照明や窓外の太陽光にかざして観察していたものと思われるが,やがて専用の観察装置,すなわちシャウカステン(独:Schaukasten,英:viewing box)が登場した.日本のJIS規格に定められた正式名称は医用X線観察器であるが,一般にはドイツ語由来のシャウカステンが使われている(Schau(表示)+Kasten(箱)).金属の筐体内に蛍光灯を多数並べ,観察面には乳白色の透光性プラスチックをはめ込んだもので,この前面にフィルムを置くことにより背面からの透過光で画像を観察する.

このような画像観察装置がいつから使われたか,正確な記録はないが,1902年に出版され当時ベストセラーとなったウィリアムズ(Francis H. Williams)による胸部X線診断の教科書には,よい診断をするためにはX線乾板に適切な光をあてて観察することが重要であると説いており,観察器の例をあげている[28].しかし,これはまだ現在のようなシャウカステンの形ではなく,窓からさし込む屋外の光を鏡で反射させて透過させる装置であった(図3).その後,1907年にドイツのシーメンス社が発売したものは,内部に白熱電球が仕込まれており,基本的に現在のシャウカステンと同じ構造である(図4).1914年に出版された藤浪剛一による日本初のレントゲン医学の教科書「れんとげん學」では,レントゲン室の北側の窓を適当な大きさに遮蔽してスリガラスをはめてもよいが,天候の悪いときや夜間には「写真乾板観察函」を使う,と書かれている[8].「人工光源を木函に納め,その内面を白く塗りて前面に硝子を嵌めたるもの」と説明されており,現在のシャウカステンと同じ構造である.多数の乾板を観察できる「廻行灯 (まわりあんどん)型」の回転式乾板観察函も紹介されている(図5).

以来,シャウカステンは放射線科読影室はもちろんのこと,外来,病棟の必需品となった.白熱電球は蛍光灯にかわり,インバータ仕様となった.フィルムをかけると点灯する自動スイッチがついたものもあった.数百枚のフィルムをロール式に格納できて,モーターが唸りを上げて回転する,重さ100kgを超える巨大なシャウカステンも登場した.

しかし,2010年頃から医用画像のデジタル化,PACS化 が急速に進み,画像の観察は専らコンピュータに接続したディスプレイ装置で行われるようになって,シャウカステンの活躍の場は急速に縮小し,現在では病院内にシャウカステンが全くないことも珍しくなくなった.

* 本稿の内容は,百島祐貴「画像診断のトリビア」(中外医学社,2012)より抜粋,一部改変

増感紙

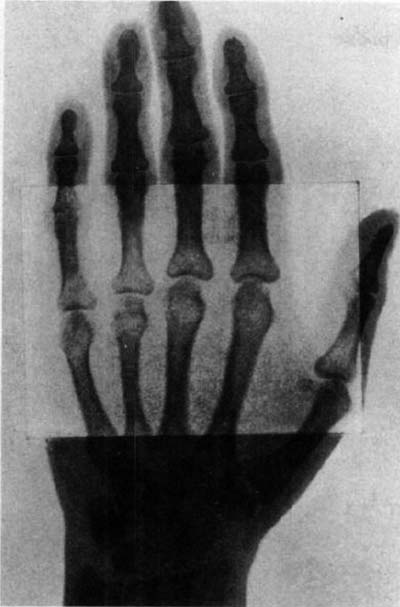

図6.増感紙をフィルムの一部に重ねてその効果を示したもの「濃度の高い被写体の撮影において露光時間を大きく短縮して撮影者にとってきわめて大きな力となる.骨格系で特に有用である」と付記されている[6].

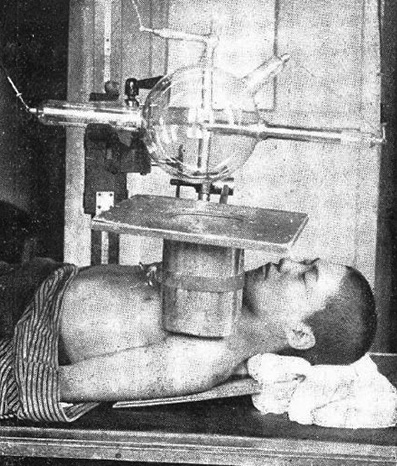

写真乾板のX線に対する感度が可視光よりも小さいことから,蛍光物質を塗布した増感紙(screen)を併用して感度を増大しようとする考え方は初期からあった(図6).1896年2月,アメリカ,コロンビア大学の物理学者Michael Pupinは,手の散弾銃創の患者の撮影を試みたが痛みのために長時間の撮影に耐えられず失敗した.しかし手元にあった友人Thomas Edisonから入手したタングステン酸カルシウムの蛍光スクリーンで透視したところ銃弾が明瞭に見えたので,写真乾板に蛍光板を重ねて再度撮影を試みたところわずか数秒で成功したという[4].

その後も増感紙の併用はいろいろ試みられ,蛍光物質としては,レントゲンによるX線発見のきっかけともなったシアン化白金バリウム(BaPt(CN)4)が初期には多く使われた.しかしバリウムの蛍光は黄緑系で,透視にはよかったが短波長側に感度をもつ乾板撮影には必ずしも好適とはいえず,また粒状性が粗い,残光が長い,傷つきやすく頻繁な交換が必要などの問題があり,広く使われるには至らなかった.1916年,アメリカの技術者Carl Patterson(1888-1965)は,青色発光(主波長425nm)タングステン酸カルシウム(CaWO4) を使った粒状性の細かい,残光の短い増感紙を開発,さらに1921年には蛍光面に保護膜を加えて傷つきにくく洗浄可能なcleanable screenを発売して,増感紙の普及に大きく貢献した.またこれと前後して,前述のように1918年にEastman Kodak社から両面乳剤フィルムが発売され,フィルムを2枚の増感紙で挟む方法が可能となって撮影時間が大幅に短縮し,さらにほぼ同時期に実用化されたPotter-Buckyグリッドの普及と相俟って,X線写真の画質は大きく進歩することになった[→関連文献].1934年にPatterson社が発売したPar-Speed Screenは,その後増感紙の標準となった.この青色発光増感紙と,分光増感*しないハロゲン化銀乳剤の固有感度を利用する組合わせはレギュラーシステムと呼ばれ,その後長らく臨床に供された.

1970年代に入って,カラーテレビ用蛍光物質の研究が進み,1972年にLockheed社が緑色発光(主波長490/545nm)稀土類蛍光物質(Gd2O2S, GOS)を発表し[7],これを用いたより高速な増感紙と分光増感*により緑色分光感度をもつ感光材料を乳剤とするオルソフィルムの組合わせ,すなわちオルソシステムがその後広く普及して現在に至っている.

* 分光増感:写真乳剤のハロゲン化銀は青色光にしか感度を持たないが,これに適当な色素を加えることにより長波長光にも感光するようになる.これを分光増感といい,緑~黄色領域まで感度をもつorthochromatic film(オルソフィルム),可視光全域にまで拡大した panchromatic film (パンクロフィルム)などがある.

原著論文

intensifying screens

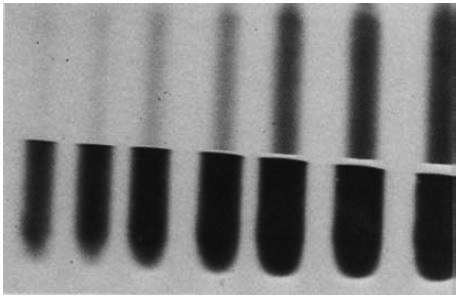

図7. 上半は従来のCaWO4増感紙,下半は新しい稀土類増感紙を使用し,緑色光感受性フィルムで露光量を変えながら撮影.稀土類増感紙は,あきらかに増感効果が大きい.

【要旨】増感紙として最初期から使われてきたタングステン酸カルシウム(CaWO4) に代わる新しい稀土類増感紙(La2O2S:Tb, Gd2O2S:Tb)の物理学的特性を明らかにし,X線撮影への応用の可能性を検討した.CaWO4は青色光を発光するが,この新しい稀土類蛍光物質は緑色光を発光する.現行X線フィルムは青色光感受性なので,CaWO4との相性は良いが,稀土類増感紙は不利である.しかし,稀土類増感紙はX線吸収率,X線-可視光変換効率ともにCaWO4より高いことから,今後緑色光感受性フィルムが開発されれば,被曝を1/20にまで低減しうる.

【解説】著者はロッキード社の研究者.この論文以前,70年以上にわたってX線写真はすべて,青色発光のCaWO4増感紙と青色感受性フィルムとの組合わせによる,いわゆる「レギュラーシステム」で撮影されていた.この論文は,新たに開発した稀土類増感紙は非常に効率が良く,大幅な被曝低減をはかれることを示したが,緑色発光であることから従来のフィルムの分光感度には一致しなかった.このため,緑色光感受性フィルムの開発が必要であることを示し,これを機に緑色感受性のフィルム(オルソフィルム)が各社から供給されるようになり,その後現在に至るオルソフィルムと稀土類増感紙を組合わせ「オルソシステム」が確立した.

関連文献

図8. 1918年,Kodak社による両面乳剤X線フィルムの広告.これ以降,乾板からフィルムへの移行が始まった.

【要旨・解説】著者は,最初期から自らX線写真撮影に携った技師で,この論文執筆時はEastman Kodak社の技術者であった.写真術の歴史から説き起こし,X線乾板,フィルムの歴史を詳しく概観している.X線発見後半世紀間の記録媒体の変遷を知る上で良い資料である.

初期には乾板が専ら使用され,一般写真の領域ではフィルムが普及した後も,X線撮影の領域では安定性などの問題から乾板の使用が長く続いた.ようやくX線フィルムが普及したのは,第一次世界大戦以降,特に1920年代になって両面乳剤のフィルムが開発され,これを両面から増感紙で挟んで,グリッドを併用する撮影法が利用できるようになってからであった(図8).このほか,X線感光紙,歯科用フィルム,間接撮影用フィルム,オートラジオグラフィー,シネ撮影についても触れられている.

関連事項

初期の写真術

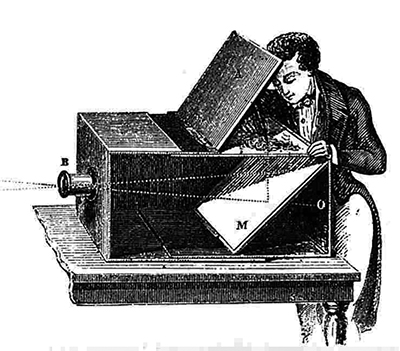

図9.カメラ・オブスクラ(15世紀).ピンホールカメラの原理で画像が映るが,まだ記録媒体がなく,利用するにはスケッチやトレースが必要だった[14].

図10.湿式写真.1860年,福澤諭吉が渡米中にサンフランシスコの写真館で撮影した写真.当時は湿板を使う湿式写真が一般的であった[15].

写真術の原点はいわゆるピンホールカメラの原理で,壁の小さな穴から差し込む光によって部屋の壁にその倒立像が投射される現象はギリシア時代から知られており,その後カメラ・オブスクラ(camera obscura,暗い部屋の意,カメラの語源)と呼ばれるようになった(図9).15世紀には画家が写生の道具として利用し,特にイタリアの博物学者Gioanni Battista della Porta(1535-1615)がその著書で紹介して広く知られるようになった.しかし当時,映った画像を利用するにはスケッチあるいはトレースが必要で,これを媒体に記録する技術が登場するにはさらに300年を要した.

ある種の化学物質に感光作用があることは18世紀から知られていたが,本格的な写真術の嚆矢とされるのは1839年,イタリアのLouis Daguerre(1787-1851)が発明した銀板写真(ダゲレオタイプ daguerreotype)である.これはヨウ化銀塩を塗布した銅版を感光し,水銀蒸気をあてて現像する方法で,煩雑な操作が必要で露光時間も10分以上と長く,また焼き付けによる複製もできなかったが,写真を記録できるようになった点では画期的であった.これによって数々の記録写真,芸術写真が製作された.同年,イギリスのWilliam F. Talbot (1800-77)は,塩化銀を塗布した紙を感光してネガをつくり,さらに別の感光紙に焼き付けるカロタイプ(calotype)を開発した.これはすなわち現在も使われているネガーポジ方式の始まりで,ネガから何枚でも複製を作れるようになった.ちなみにTalbotの友人,Sir John HerschelがTalbotに宛てた手紙の中で,初めてphotography, negative, positiveという言葉を使用したとされる.

1851年,イギリスFrederick Scott Archer(1813-57)は,コロジオン(ニトロセルロースを主成分とする膠状の物質)を塗布したガラス板をヨウ化銀溶液に浸してその表面に薄い感光膜を作ってネガとする方法を開発した.これは湿式写真と言われるもので(図10),ガラス板は写真湿板(wet plate)と呼ばれた.撮影時間は5~15秒と大幅に短縮したが,使用する直前にガラス板に薬品を塗布して用意し,撮影後もそれが乾燥する前に速やかに現像する必要があった.しかし,ガラス板なのでこれに光を透過させて印画紙に何枚でも焼き付けることができた.ちなみに日本の幕末,ペリー来航時の記録写真はダゲレオタイプ,その後の明治維新まで,肖像,風景画の多くは湿式写真によるものであった.

1871年,イギリスの写真家で医師でもあったRichard Maddox(1816-1902)は,ガラスにコロジオンではなくゼラチンを塗布した写真乾板(dry plate)を発明した.湿板と異なり保存がきき,撮影後いつでも現像できる利便性は大きく,特に1880年,George Eastman(イーストマン,1854-1932)が後のKodak社の前身となる乾板製造会社を創業して,それまでガラス板に乳剤を手で塗っていた工程を機械化して乾板を量産し,箱入りで購入できるようになって乾板は急速に普及した.

1889年,Eastmanは硝酸セルロースを基剤とする透明フィルム媒体を発明し,現在のようなロールフィルムも発売し,写真術は急速に普及した.従って,1895年,X線が発見された時点では,写真乾板,フィルムが存在し,X線写真の記録にもまずはこれら一般写真用の記録媒体が利用され,その後まもなくX線専用の製品が開発されるようになった.

グリッド

図11.撮影筒(cone)を使った肩関節の撮影.管球と被写体の間に置く金属製の円筒.管球からの散乱線は除去できるが,被写体からの散乱線には無効である[6].

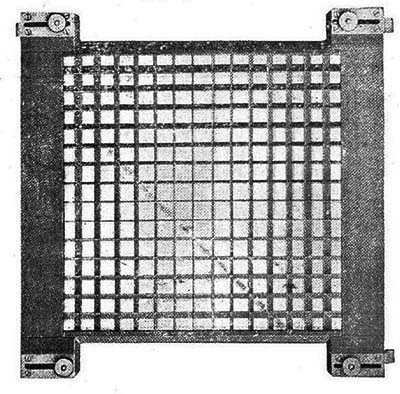

図12. Buckyグリッド.被写体と乾板の間に置くことにより被写体からの散乱線を除去できる[6].

X線撮影の初期から,特に体厚の大きい部分を撮影すると画像が不鮮明になることはすぐに知られるようになり,これが不規則なX線束,すなわち散乱線(あるいは二次線)の影響であることは容易に推測された.これを防ぐ方法としてまず試みられたのは,一般の写真機で既に使われていた「絞り」(diaphgragm)の発想で,穴のあいた鉛箔を管球の直下に置いたり,あるいは撮影範囲の形に合わせた鉛箔を被写体に被せるなどの方法であった.1904年,Albers-Schönberg は, X線管球にとりつける鉛製の円筒状の構造,いわゆる撮影筒(cone)を発明し,これは圧迫筒として使用して体厚を減らしたり,体動を抑制する効果もあった(図11).これらはいずれもX線管と被写体の間に何らかの装置を置く方法で,X線管やその周囲からの散乱線低減に有効ではあったが,被写体自体から発生する散乱線には無力であった.

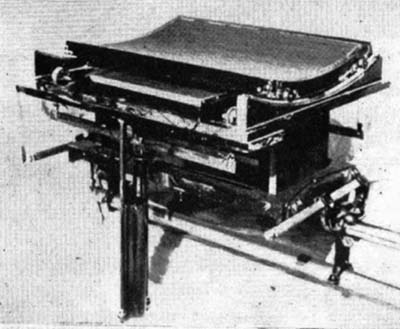

被写体の体内から発生する散乱線を防ぐには,被写体と乾板(あるいはフィルム)の間でこれを処理する必要がある.1913年,ドイツの放射線医 Gustav Bucky (ブッキー,1880-1963)は写真乾板の前面に金属格子(グリッド)を置くことによりこれを解決した(Bucky グリッド)[→原著論文](図12.しかしグリッドそのものの陰影が写りこんでしまう問題があった.そこでその後,これを撮影時に運動させることによってグリッドの陰影をめだたないようにする方法を考えた(運動グリッド moving grid).1920年,アメリカの放射線科医 Potter(ポッター,18801967)は,Buckyのような田の字型の交差状グリッド(cross grid)ではなく一方向のみの平行線構造として(parallel grid),これをグリッドと垂直方向に運動させることによってグリッドの陰影を完全に消すことに成功した[→原著論文].1921年,Eastman Kodak社のWilseyはグリッドの有用性を定量的に分析し,Buckyオリジナルのグリッドが同じ幅のPotter法に対して優位性がないことを示した[5].同年,このPotter-Buckyグリッドは,1921年,GE社から市販され急速に普及し,現在も基本的に同じ構造のものが使われている.

グリッドを使用してなお同じ画質を維持するには照射線量を増やす必要があるが,おりしも1920年にEastman Kodak社が両面乳剤フィルム,両面増感紙のDupli-Tizedを発売してフィルムの感度が向上し,線量を増やすこと無くPotter-Buckyグリッドを使用できるようになった.また一般に撮影範囲が広いほど散乱線は増えるが,Potter-Buckyグリッドの利用によって14"×17"(半切サイズ)の撮影も容易となった.しかしこのサイズの乾板は重く高価であることから,このPotter-Buckyグリッドの普及が軽量,安価なフィルムへの移行を促す一因ともなった.

グリッドの陰影が写真に写らないようにする方法としては,Potter-Buckyグリッドのようなmoving grid法に対してほとんど画面に写り込まないほど薄い材質による静止グリッド(stationary grid)も考案された.スウェーデンの神経放射線科医Eric Lysholm (リスホルム,1891-1947)は,厚さ0.04mmという非常に薄い鉛箔を0.4mm間隔で平行にならべたグリッドを発明した.1926年,Schönander社が商品化したこのLysholmグリッドは,良くみると淡いグリッドの陰影が写っているが実用上問題にならない程度で,Potter-Buckyグリッドのような機械的な構造を持たないため小型軽量で扱いが容易である点で優れている.現在は,Potter-Buckyグリッド,Lysholmグリッド,いずれも利用されている.

原著論文

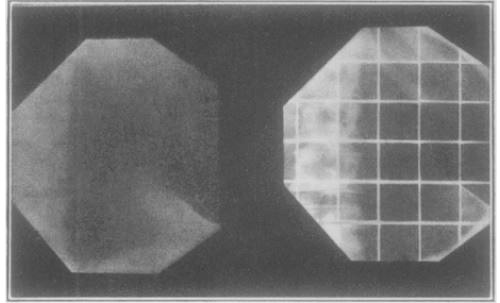

図13. 脊椎と左下肺野の写真.グリッドを使用しない場合(左)に比べ,使用すると(右)かぶりのない鮮明な画像が得られるが.グリッド自体の陰影が写り込んでいる[9].

【要旨】二次X線には,管球から発生するもの,被写体から発生するものがある.X線管と被写体の間に置く従来の円筒絞りを使ってもなお写真にかぶりが生じる原因は後者であると推測し,これを除去する方法を考えた.試行錯誤の末,薄い金属板をグリッド状(格子状)に配置する方法が最善と考えられた.グリッド自体の陰影が網目状に写り込むが,むしろ計測に役立ち,得られる利点は短所を上回るものである.

【解説】 BuckyはX線グリッドの発明者であるが,その技術的詳細は5編の特許に記されているだけで,正式な医学論文を著していない.アカデミックな記録としては,ここに紹介する1913年のドイツレントゲン学会でその概要について発表した際の講演記録,およびこれとほぼ同じ内容のものがARR誌(BJR誌の前身)[9]に掲載されているのみである.

X線の初期から,散乱線(二次X線)による画質の低下は知られており,この対策としてX線管の前に円筒状の絞り(diaphagm, Blende),すなわち撮影筒(cone)を置いてX線束を絞る方法が行なわれていた.しかしこれは被写体内部から発生する散乱線には無力である.Buckyはこれに対して,まず被写体と乾板の間にもう1つ撮影筒を置いてみたが,被写体と乾板の距離が離れてしまい,あまり良い結果は得られなかった[10].そこでこの円筒を小さな短いものに変え,これを多数並べることを考えた.そしてこれを更に発展させて金属板を格子状に並べる,いわゆるグリッド(grid, Gitter)がベストであるという結論に達した.「グリッド型絞り」(Gitter-Blende, grating-diaphragm)という一見妙な名称は,このような経緯を反映したものである.

掲載されている写真からも分かるように,このグリッドは所期の目的は達したものの,グリッド自体の格子模様が写ってしまう(図13.Buckyは,これは計測にも役立ち,すぐ慣れる……とかなり無理な弁解をしているが,やはりこれを消す方法を検討中としている.この方法とはグリッドを動かす方法で,これに関する特許も出願しているが,第一次世界大戦の混乱期も重なって満足な形では実現せず,次項の論文のごとくアメリカのPotterが独自に工夫した方法で解決された.

図14. Potter-Buckyグリッド.平行線構造の金属グリッドをこれと垂直方向に運動させてグリッドの陰影を消す.上面の彎曲した部分がグリッドで,下部はこれを運動させるメカニズム.

【要旨】Buckyグリッドは被写体からの散乱線を低減する効果には優れているが,グリッドそのものが写真に写り込んでしまう.これを回避するために露光時にグリッドを運動させる方法を既に報告したが,方形グリッドの場合,どのように動かしてもグリッドの陰影を完全に消すことはできない.そこで平行グリッドを試みた.平行グリッドは方形グリッドにくらべて散乱線除去効果はやや劣るが,平行板と垂直方向に動かすことによりグリッドの陰影は完全に消すことができる.コードを引いて手動でグリッドを起動すると,オイルダンパーの働きで任意の定速で弧状軌道上を移動する.これによって,腹部,骨盤の深部臓器,脊椎の広範囲を鮮明に撮影が可能となった.

【解説】後にPotter-Buckyグリッドと呼ばれることになる運動グリッド(moving grid)の構造と応用を記載した論文である(図14).1913年にBuckyが開発したグリッドは,散乱線除去には非常に有用であったが,グリッド自体の陰影が写真に写ってしまうという基本的な問題があった.Potterはこれに対して露光中にグリッドを運動させることによりその陰影をぼかして見えなくする方法を考案した.Buckyと同じ交差型グリッド(cross grid)を対角線方向に動かす方法[11],回転させる方法[12]などを試みてそれなりの効果はあったが,陰影を完全に消すことはできなかった.そこで交差型ではなく一方向のみの平行グリッド(parallel grid)をこれと垂直方向に動かすことによって陰影をほぼ完全に消すことに成功した.供覧されている写真は鮮明で,現在の水準から見ても十分な画質である.

グリッドを運動させるアイデアは,Bucky自身も考案しており[13],またほぼ同時にEugene W. Caldwell(1870-1918)も考案してそれぞれ特許を出願しているが,いずれも正式な論文は発表しなかった.このためPotterはこれらの業績を知らず,独自にこの方法を開発した.この論文の内容は,1917年の学会で発表されたものであるが,Buckyの優先権に配慮したPotterは論文化を控えていた.しかしその後もドイツからの論文発表がないことから,1920年に発表に踏み切ったものである.論文末尾の注記はこのことに触れたものであるが,この辺りの経緯は後にPotter自身が詳述している[→関連文献].Buckyは,1913~14年にグリッドに関する5本の特許をドイツで申請しているが,第一次世界大戦に敗れたドイツの特許はアメリカに没収され,特許権は失われた.

関連文献

【要旨・解説】Buckyグリッドを改良して現在も使われているPotter-Buckyグリッドを開発したアメリカの放射線科医Potter自身が,その開発経緯を語っている.PotterはBuckyグリッドを改良し,動きを加えることによってグリッド自体の陰影が写り込むというBuckyグリッドの大きな欠点を改良したが,第一次世界大戦中のことでもあり,Bucky自身も同様なアプローチで研究を進めていることを知らず,結果として独自にこれを開発して1917年の学会で発表した.しかしその直後にBuckyの研究を知り,その優先権に配慮して終戦まで発表を控えた.しかし戦後になってもドイツから論文が発表されないことから,Potterは必要性に迫られて論文発表,製品化に踏み切った.

これはPotter-Buckyグリッドと呼ばれ急速に普及し,Kodak社の研究部門がその有用性について理論的に定量評価を加えた論文を発表して,その地位はさらに確実なものとなった.なお本論文に引き続いて,連続5か月にわたって同著者によるPotter-Buckyグリッドの理論,応用に関する論文が同じ雑誌に掲載されている.

デジタルラジオグラフィー

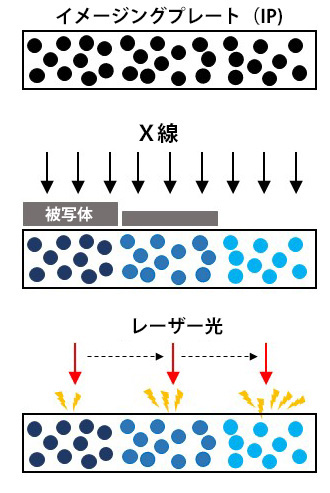

図15.CRの画像記録法.(上)輝尽発光体を塗布したイメージングプレート(IP).(中)X線を照射すると,輝尽発光体は励起され,受光量に応じたエネルギーを蓄積する.(下)レーザー光でスキャンすると,蓄積されたエネルギーが可視光として放出される[17,改変].

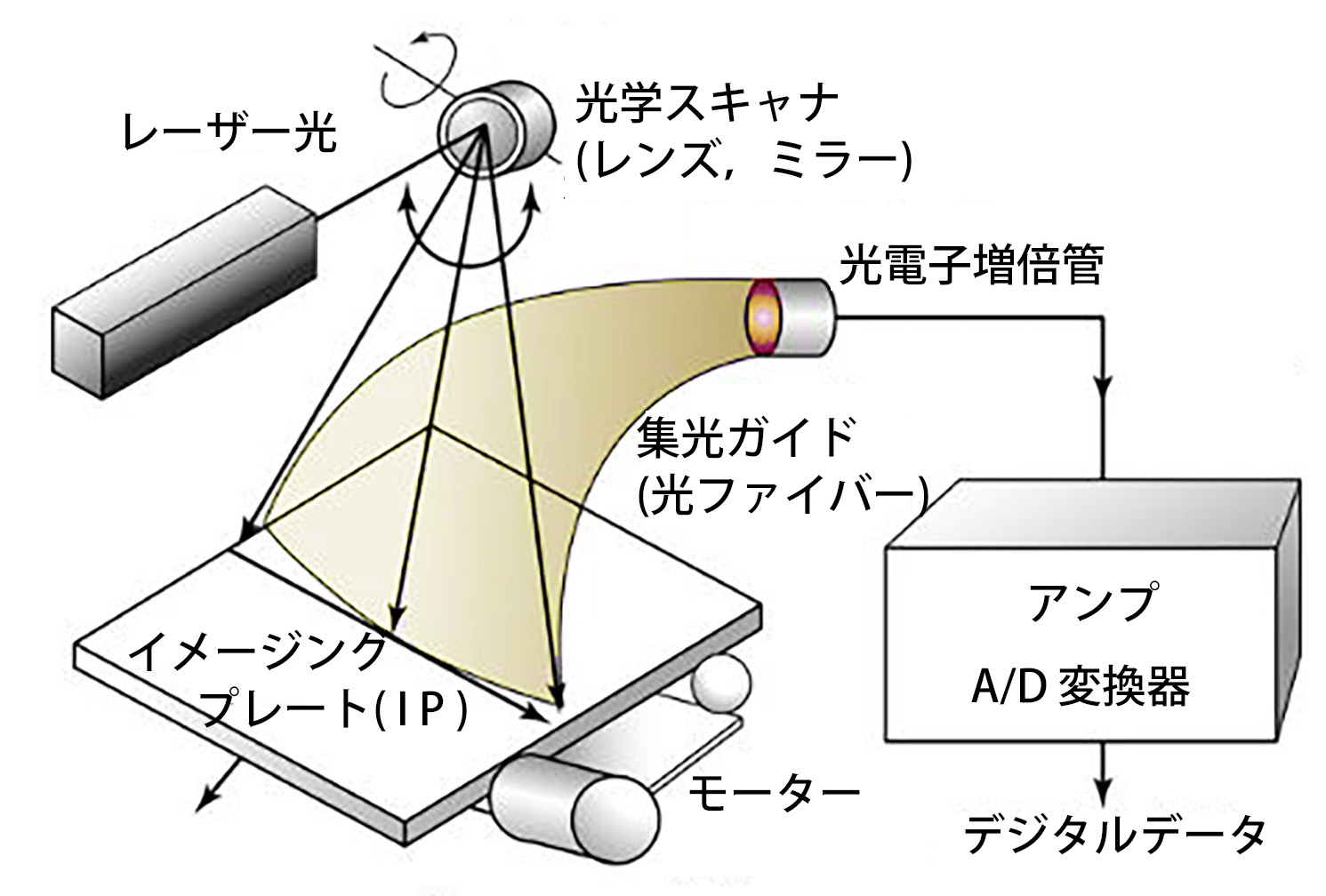

図16.CRの読み取り機構.X線を照射したイメージングプレート(IP)をモーターで移動しながら,レーザー光を照射し,輝尽発光を光ファイバーによる集光ガイドで読み取り,その信号を光電子増倍管を介してA/D変換してデジタルデータとして記録する[17,改変].

Computed Radiography (CR)

1980年代,CT,MRIなどのデジタル画像が普及し画像のコンピュータ処理が一般化する一方で,通常のX線写真についてはX線発見以来,X線の記録媒体は写真乾板に始まり,その後も長らくフィルム/増感紙系によるアナログ媒体が担ってきた.

しかし1983年,富士写真フィルム社が,輝尽発光体*を利用したイメージングプレート(IP)によるComputed Radiography (CR)システムを発表して,デジタル化に向けた歩みが始まった(図15, 13).

CRは,X線照射したIPをレーザー光でスキャンし,輝尽発光を光電子増倍管を介してA/D変換して取り出して利用するが,当初は従来通りフィルムに焼き付けて読影に供された.当時これには批判もあったようであるが,逆にフィルム/スクリーンシステムをIPに置き換えるだけで従来のワークフローをそのまま維持できると同時に,階調処理などの画像処理やデータ保存が容易であるというデジタル画像の利点も享受できたことから,医療現場に速やかに受入れられて急速に普及し,その後のX線写真のデジタル化(デジタルラジオグラフィー)の先駆けとなった画期的な技術であった[16,17].

*輝尽発光体(photostimulable phosphor).輝尽発光体は,短波長のX線,紫外線などの照射により電子トラップによりエネルギーを蓄積し,その後長波長の光で照射することにより再び発光する性質をもつ.BaFX:Eu2+(XはCl, Br, I),CsBr:Eu2+, SrBPO5:Eu2+などが知られている.CRにはBaFBr:Eu2+が採用された.輝尽発光現象は19世紀後半から知られ,その後様々な発光体が研究されてきたが,実用化されたのはCRが初めてであった.X線のほか,電子線,中性子線の検出,記録にも利用される.[18]

平面パネル検出器(FPD)

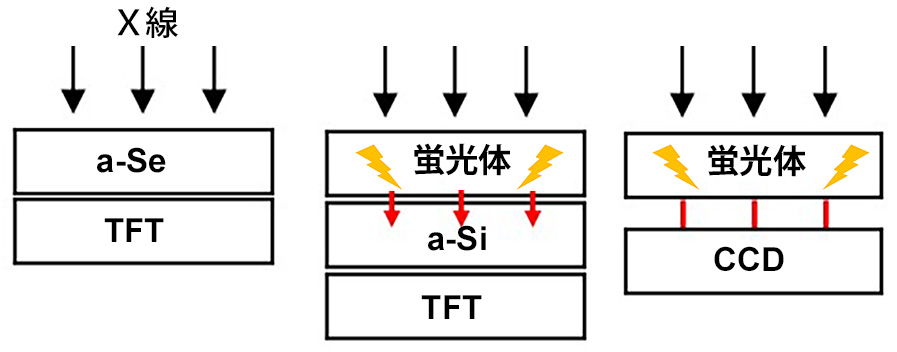

さらに1998年,キャノン社が世界初の平面パネル検出器(FPD)によるX線撮影システムを開発し,その後各社からも様々な製品が供給された.FPDには,X線を光導電体*である非晶質セレン(amorphous selenium, a-Se)で受光し,発生した電荷をTFT(薄膜トランジスタ)に電気容量として蓄えてこれを読み出す直接方式,蛍光体(ヨウ化セシウム,CsI)で受光し,その蛍光をCCDあるいは光導電体*の非晶質シリコンとTFTで読み出す間接方式があり,直接型は空間分解能に優れ,間接型は時間応答性,コスト面に優れ,それぞれ一長一短ある(図17).しかし,いずれも受光したX線情報をそのまま電気的な出力に変換することができ,X線写真のデジタル化はさらに加速し,PACSの普及,フィルムレス化の要となった[19,20].

図17.平面パネル検出器(FPD).(左)直接方式:X線を非晶質セレン(a-Se)で受光し,発生した電荷をTFTに蓄える.(中,右)間接方式:X線による蛍光体の発光を,非晶質シリコン(a-Si)を介して電荷としてTFTに蓄える,あるいは光ファイバーでCCDに出力する[19,改変].

*光導電体(photoconductor): 半導体や絶縁体の中には,光があたると内部の自由電子(伝導電子)が増加して導電率が上昇する(=電流が流れる,荷電する)物質がある.これを光導電体という.光電効果の一種であるが,光によって物質の表面から電子が放出される外部光電効果に対して,物質内で自由電子が生まれることから内部光電効果と呼ばれる.複写機もこれを利用しており,ゼロラジオグラフィー(xeroradiography) もこれを利用する方法であった

初期のFPDは,据置き型で撮影台やスタンドに固定されていたため立位あるいは臥位での躯幹部の撮影に限定され,四肢撮影やポータブルにはCRが必要とされた.しかしCRは撮影後のスキャンに数分を要し,画像を直ちに確認できない不利があった.このため当時はCR,FPDの優劣がしばしば問われたが,2001年にキャノン社が可搬型FPDを開発して四肢にも撮影範囲が拡大され,2002年には日立メディコ社がポータブル撮影対応の製品を発売するに至ってFPDが急速に普及した.さらに2008年にはシーメンス社からワイヤレス可搬型FPDが提供され,その後も装置の軽量化が進み,従来のカセット式のアナログX線フィルムと同じように簡便軽量な取扱いが可能となった[21].

PACS

図18.PACS環境下のCRTモニタによる読影.カリフォルニア大学,1990年頃[22]

1980年代まで,撮影したX線画像はすべてフィルムとしてジャケットに入れ,検査毎あるいは患者毎に整理してフィルム保管庫に保管するのが一般的であり,過去に撮影された画像を参照するには,その都度保管庫から取寄せる必要があった.これはワークフロー上甚だ非効率的であり,保管場所の不足も問題であった.さらにCT,MRIなどデジタルデータであっても,最終的にはフィルムに焼き付けて保管するという無駄があった.これをデジタルデータとして保存してデータベース化し,必要な時にデータサーバと通信してディスプレイに表示するシステムが,PACS (Picture Archiving and Communication System)である(図18).

PACSが初めて学会として論じられたのは,1982年1月にカリフォルニア州Newport Beachで開催されたSPIE(Society of Photographic Instrumentation Engineers, 国際光工学会)主催の The First International Conference and Workshop on Picture Archiving and Communication Systemsであった.PACSという用語もここに登場した.同年7月には日本でも日本医用画像工学会(JAMIT)主催のThe First International Symposium on PACS and PHDが開催された[22].この年,米国カンサス大学のDwyerらが,初めて本格的に病院規模のPACSを導入したが,まだ実験的運用にとどまった[23].日本では,1989年に北海道大学で国内初の本格的臨床応用が開始された[24].

PACSの普及には,コンピュータ,ネットワーク,ディスプレイなどハード/ソフトウェア環境の発展が必須であることはいうまでもないが,これに加えて医用画像のデジタル化,画像圧縮技術,モダリティやベンダーを超えるデータ統一規格の整備などが必要であった.画像のデジタル化面で最も遅れていたのは単純X線撮影,X線造影検査など従来のX線検査で,当初はフィルムのデジタイズなども行われたが,1983年にCR,1998年にFPDが登場して画像のデジタル化が進んだ.データ規格については,1985年にACR-NEMA規格,1993年にDICOM規格*が発表された.

1990年代まではモニタ診断の解像度,画質の懸念,画像転送速度の不足,表示方法の不統一などをめぐって様々な議論が展開されたが,それも情報処理技術,通信技術の日進月歩の発達により自ずから解決され,モニタ診断のフィルム診断に対する優位性は疑う余地の無いものとなった.たとえばこの間,通信環境はISDN,FDDI,ATMの時代を経て高速光ファイバーネットワークへ,ディスプレイは汎用CRTから高精細CRT,LCDへ進化した.これらの技術的進歩を背景に,2000年代にまず大規模施設,その後は中小規模病院にも広く普及してPACSの利用は当然のこととなり,読影環境は急速にモニタ診断に移行し,フィルムレス化が推進された[25].

*DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine): 1970年代後半から1980年代にかけて,CT,MRIを初めとするデジタル画像が主流となり,これをディスプレイで観察することが一般的となった.これに伴い,異なるモダリティ,異なるベンダーの画像を一つのワークステーション上に表示する必要性が生じた.1983年,アメリカの放射線科医の団体 ACR(American College of Radiology,米国放射線専門医会)と医用装置規格制定団体である NEMA(National Electric Manufacturers Association,米国電気工業会)が協力して,医用画像の通信,保存に関する共通規格を作る作業を開始した.これは当時ACR-NEMA規格といわれ,1985年にV1,1988年にV2が発表された.1993年,独立したNPOである規格制定機関 DSC (DICOM Standards Committee)が設立され,DICOM規格(ACR-NEMA V3に相当)が制定された.DICOM規格はその後も幾多の改良を経て現在では世界共通の医用画像規約となっている[26].日本では,1984年から国立がんセンターの研究グループを中心に,個人単位で医療データを持ち歩くPHD(Personal Health Data,電子健康手帳)システム,およびこれと連携して患者単位の画像検査情報を共通規格の光磁気ディスク(MOD)に記録する独自のIS&C (Image Save & Carry)規格が研究されたが,普及には至らなかった[27].

出典

- 1.https://www.kodak.com/US/en/corp/aboutus/heritage/georgeeastman/default.htm

- 2.Goodspeed AW. Radiography and its application. Photogr Times 28:305-313,1896

- 3.日本放射線技術学会技術史編纂委員会.日本放射線技術史(1). (日本放射線技術学会, 1989)

- 4.Pupin M. From Immigrant to inventor. (C. Scribner's Son, New York, 1923)

- 5.Wilsey RB. The intensity of scattered x-rays in radiography. AJR 8:328-338,1921

- 6. Morton WJ, Hammer EW. The x ray or photography of the invisible and its value in surgery. American Technical Book (New York, 1896)

- 7. Buchanan RA, Finkelstein SI, Wickersheim KA. X-ray exposure reduction using rare-earth oxysulfide intensifying screens. Radiology 105:185090,1972

- 8. 藤浪剛一編.れんとげん學(南山堂 1925)

- 9.Bucky G. A grating diaphragm to cut off seconday rays form the object. Arch Roentgen Ray 18:6-9,1913

- 10. Bucky G. Über ein neures Blendenverfahren bei Röntgendurchleuchtungen. Med Klinik 43:1745-1746, 1912

- 11. Potter H. Diaphragming roentgen rays: Studies and experiments. AJR 3:142-5,1916

11. Potter H. The Bucky diaphragm principle applied to fluoroscopy. AJR 4:47-50,1917 - 13, Bucky G. USP 1,164,987. 1914. Method of and apparatus for projecting roentgen images

- 14. PD (Wiki Commons)

- 15. PD (慶應義塾福澤研究センター)

- 16. 高野正雄. 新しいX線エネルギーメモリ型蛍光材料によるComputed Radiography. 臨床ME 6(388-94),1982

- 17. 高野正雄. CRのコンセプトと開発の歴史. INNERVISION 15:14-20,2000

- 18. 細井雄一. IPによる放射線イメージングの特徴と応用例. 日本写真学会誌 64:133-42,2001

- 19. 山田真一, 山崎達也, 畠中洋一, Kevin Hobert. フラットパネルディテクタ. 日本放射線技術学会雑誌 55:735-51,1999

- 20. 真田茂. FPDの技術と開発の方向を中心に. INNERVISION 16:2-5,2001

- 21. 柳田智. 可搬型FPDの発展と確率.INNERVISION 32:7-10,2017

- 22. Huang HK. Short history of PACS. Part I:USA. Eur J Radiol 78:163-76,2011

- 23. Cox GG,Templeton AW, Dwyer SJ III. Digital image management networking, display and archiving. Radiol Clin North Am 24:37-54,1986

- 24. Inamura K, Kim JH. History of PACS in Asia. Eur J Radiol 78:184-9,2011

- 25. 岡崎宣夫. PACSこの20年の歩み. 日本放射線技術学会雑誌 62:1392-98,2006

- 26. 鈴木真人,山本裕. DICOMの歴史(第1回~第3回). JIRA会報 2010.1 74-78, 2020.6, 53-57, 2020.10 41-45

- 27. 大山永昭. IS&Cの医療応用と電子保管.日本写真学会誌 57:41-5,1994

- 28. Williams FH. The Roentgen rays in medicine and surgery: As an aid in diagnosis and as a therapeutic agent designed for the use of practitioners and students. (Macmillan Company, London,1902)

- 29. Rosenbusch G. Radiology in Medical Diagnostics. Evolution of X-ray applications 1895-1995. Blackwell Science, 1994