X線透視

X線透視

図1. エジソンが発明した簡易透視装置Vitascope (後にFluoroscope). 片手に持って簡単に透視でき,当時好評を博した[1]

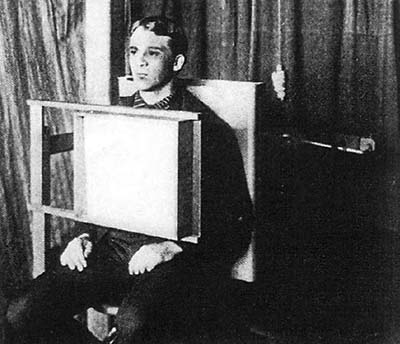

図1.当時のX線透視装置.X線管は患者の背後にあり,前においた蛍光スクリーンを暗室で透視する.数十分の暗順応時間が必要であった.[3].

初期の陰極線管が発生するX線はエネルギーも小さく,写真乾板やフィルムの性能も不十分であったことから,X線写真の撮影には少なくとも数分,時には数時間を要した.このためX線撮影(radiography)よりもX線透視(fluorography)が好まれ,数々の簡便な透視装置が発明された.初例はイタリアのSalvioniが作ったCryptoscopeとされる.中でも透視装置の開発に力を注いだのは,発明家のThomas Edison(エジソン)で,レントゲンが使用したシアン化白金バリウムに代わる優れた蛍光物質を求めて数百もの物質を試験した結果,タングステン酸カルシウムを採用した.これは白金バリウムに比べて6~10倍も明るく,Edisonはこれにピラミッド型のフードをつけてVitascope,後にFluoroscopeという名称で安価に販売し,たいへんな好評を博した[1](図1).現在もX線透視を表わすfluoroscopyの名称はこれに由来する*.

* X線撮影を表わす言葉 radiographyは,Goodspeedが提案したと言われるが[Radiology 1945;45:555-558],初期にはskiagraphy, pyknographyなどの用語も使われた

X線透視とX線撮影,それぞれの得失については当時盛んに議論されている[2].初期には,その場で短時間に観察でき,心臓,横隔膜などの動きを観察できる透視が有利とされた(図1).しかし腹部のような厚い部位の観察は難しく,長時間曝射できるX線撮影が必要であることから1900年代に入ると透視は次第に退潮した.蛍光板の発光輝度は低く,本格的な透視診断には暗室内での数十分もの暗順応が必須であったが,初期のX線装置は無遮蔽のX線管球にむき出しの高圧線が配線されていることが多く,暗室内での感電事故が頻発し,また長時間のX線透視による障害も知られるようになったことも退潮の一因であった.しかし1910年代に,消化管造影剤が開発されると透視が再び脚光を浴び,さらに第一次世界大戦(1914-18)では野戦病院で,特に弾丸など異物の局在診断に透視が活躍した.

その後も透視装置の改良は続き,シアン化白金バリウムの蛍光板は,輝度が不十分であるとともに劣化しやすく頻繁に交換する必要があったが,1914年にPatterson社が発売したタングステン酸カドミウムの蛍光板(Patterson's Fluoroscopic Screen)は,輝度が高いと同時に長寿命で急速に普及した.1933年にLonard Levy & Donald W. Westが開発した硫化亜鉛カドミウムの蛍光板は,530nmにピークを持ち人間の視力特性によくマッチするもので,現在も使われている.1930年代になると絶縁ケーブルやX線管球の遮蔽が一般的になり透視検査の安全性は向上したが,それでも蛍光板の輝度が低く,暗室透視が必要な点は依然として変わりなかった.

1941年,アメリカの放射線科医Edward Chamberlain(チェンバレン,1892-?)は,仮に蛍光板の変換効率が理想的な状態になったとしても,網膜の構造上の限界からそれ以上の向上は望めないことを明らかにした[→原著論文].すなわち蛍光板透視の生理学的な限界を示したのである.これを解決するには2つの方法がある.ひとつは放射線量を増すことであるが,これは被曝も増加する.もうひとつは外部エネルギーを使って蛍光板の輝度を増幅することである.これが光電子増倍管(image intensifier)の開発につながることになった[→原著論文].

光電子増倍管

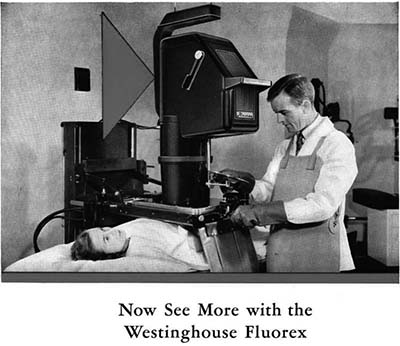

図3.Westinghouse社が販売した初の光電子増倍管Fluorexの広告(1954).[5].

微弱な光を,光電効果を利用して電気的に増幅する真空管の技術は1934年にPhilips社のHolstが発明した赤外線検出真空管に遡るが[4],X線診断に応用された最初の光電子増倍管は,1940年代にWestinghouse社のJohn W. Coltmanが開発し image amplifierと呼んだものが原型で,1952年同社からFluorexという商品名で市販された(図3).これは口径5インチ,200倍の光学利得が得られた.まもなくPhilips社からも同じ原理による光電管が発売され,image intensifierと呼ばれた[→関連文献].

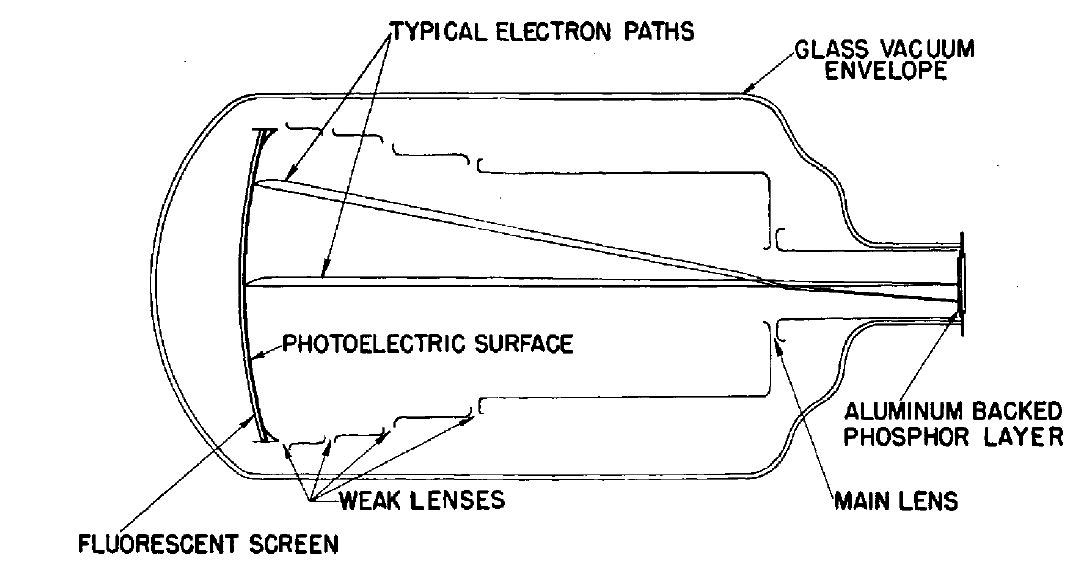

これは一般に光電子増倍管(photomultiplier tube)と言われるもので,X線による入力面の蛍光物質の発光による光電効果で放出される電子を加速し,これで出力面の蛍光物質を発光させることにより輝度を増幅する.すなわち外部エネルギーによる電子加速を利用し,X線→光子→電子→光子という変換を経て輝度を数百倍,数千倍にも増幅できる.放射線医学の分野ではイメージインテンシファイア(イメージ増倍管,I.I.)と呼ばれることが多い.

光電子増倍管の登場により,X線透視検査は暗室から解放され,広範な臨床応用への道が開かれた.当初の装置は大型で視野径も小さかったが,まもなくコンパクトな視野径9インチあるいはそれ以上の装置が登場した.また光電子増倍管で得られた蛍光像をテレビカメラを使って電気信号に変換して利用するX線テレビの技術も開発がすすみ,これなくして消化管造影,血管造影の発展はあり得なかった.

原著論文

【要旨・解説】

米国Temple大学の放射線科医Dr. Chamberlainが,北米放射線学会(RSNA)のCarman記念講演*で行なった講演録.原著論文ではないが,光電子増倍管の医用応用への道を開き,現在につながるX線透視診断の歴史の転換点となったという意味で大きな意義がある.

内容は大きく3つに分かれる.(1)まず,著者らが気管支鏡検査における透視を目的として独自に開発した透視装置で,従来の装置にくらべて機械的なフレキシビリティに優れ,手元のスイッチで制御できるブースター機能が強調されている.(2)次いで,本稿の最も大きな部分を占める暗順応をめぐる諸問題が論じられる.当時の蛍光板透視の輝度は著しく低く,正確な診断のためには検査前30分以上の暗順応が必須であった.暗順応のメカニズムを網膜生理学に基づいて説明し,これがいかに重要か,またいかにこれを評価するかを論文と自験例をもとに詳述している.(3)そしてこのような網膜生理学上の制約のため,これ以上の透視装置の改良には限界があると明言している.更なる改良には蛍光板の輝度を1,000倍以上にする必要があり,その手段として当時開発途上にあった電子顕微鏡やテレビの技術を紹介し,この技術を応用すればX線透視の輝度を大きく向上させて医学に革命的な効果をもたらすと予測している.

実際にこの講演をきっかけとして,研究開発が急速に進み,この数年後にImage Intensifier(I. I.)として実現した.

*Carman Lecture. Mayo Clinicの放射線部門の創設に尽力し,X線透視,消化管X線診断に功績を残した Russel D. Carman (1875-1926)を記念して,1934年にRSNAが創設した記念講演.年1回の総会で行なわれる.ARRSのCaldwell Lectureと並んで,この演者に指名されることは大きな名誉とされる.本稿の著者 ChamberlainはCarman の直弟子のひとりであった.

図4. 光電子増倍管の構造.左側から入射したX線が光電板で電子を発生し,これを加速して右端の蛍光板に,輝度が数百倍に増幅されて結像する.

【要旨】

X線透視は,画像が暗いという問題さえなければX線撮影にとって変わりうる可能性を秘めているが,6年前にDr. Chamberlainが明らかにしたように,この問題は蛍光画像に本質的なものであり,これを解決するにはシステムに外部エネルギーを導入して画像輝度を増幅させる必要がある.その方法として,光電効果を利用した image amplifierを設計,製作した.これは真空管を使ってX線の蛍光による光電効果で発生する電子を加速し,出力面の蛍光板に結んだ小さな倒立像を光学的に拡大して観察することにより画像輝度を増幅する方法である(図4). 実験に使用したプロトタイプ装置では5倍の輝度増幅が得られたが,現在開発中のものは長さ15インチ,直径7.5インチの真空管で,視野径は5インチ,500倍の輝度増幅が得られる.これにより,X線診断には新たな可能性が拓かれ,例えば立体透視,検査時間の短縮が期待され,画像を送信して別室で診断することも可能となるであろう.

【解説】

著者はWestinghouse社の技術者で,現在ひろく使用されているイメージインテンシファイア(I. I.)を初めて製作し,その可能性を論じたものである.この装置はこの後1952年に同社からFluorexという商品名で発売され,その翌年にはPhilips社も販売を開始した.その原理と構造は,現在使われているものと基本的に同じである.視野径(FOV)は5インチでまだ実用的とはいえないが,これ以後放射線科医は暗室透視から解放され,視野径も9インチ,12インチと拡大すると同時にX線テレビへと発展し,消化管造影検査,血管造影検査の発展を支える必須の技術となった.

関連文献

with an analysis of future development

図5. テレビジョン型増幅装置を使ってカンファレンスを行なっている様子.暗室外でこれほど高輝度の透視画像を観察できることは画期的であった.

【要旨・解説】1952年にWestinghouse社から世界初の光電子増倍管(イメージインテンシファイア,I. I.)が発売され,それまで暗室内で低輝度の蛍光透視板を使用して行なわれていたX線透視検査は革命的に進歩した.本稿はその4年後,1956年の時点における,I. I. 開発の経緯,現状,将来予測である.

I. I. の有用性に関する網膜生理学に基づく理論的背景,1941年のDr. Chamberlainの講演が契機となって開発が進んだことを述べたあと,基本的な光電子増倍管と,X線テレビ,それぞれについて装置の構造を解説している.前者については,この時点では米国Westinghouse社,オランダのPhilips社がそれぞれほぼ同じ構造の製品を提供しており,そのいずれも満足な結果が得られているとしている.X線テレビはまだ価格も高くそれほど普及していないが,離れた部屋で画像を供覧でき,教育やカンファレンスへの応用が紹介されている(図5).

最後に,開発中の技術として,X線に直接感度を持つ撮像管,および電界発光現象(エレクトロルミネセンス)の技術に触れている.前者は現在のFPD技術の前段階であり,後者はX線装置にはならなかったが,現在のLED技術につながるものである.

関連事項

暗順応

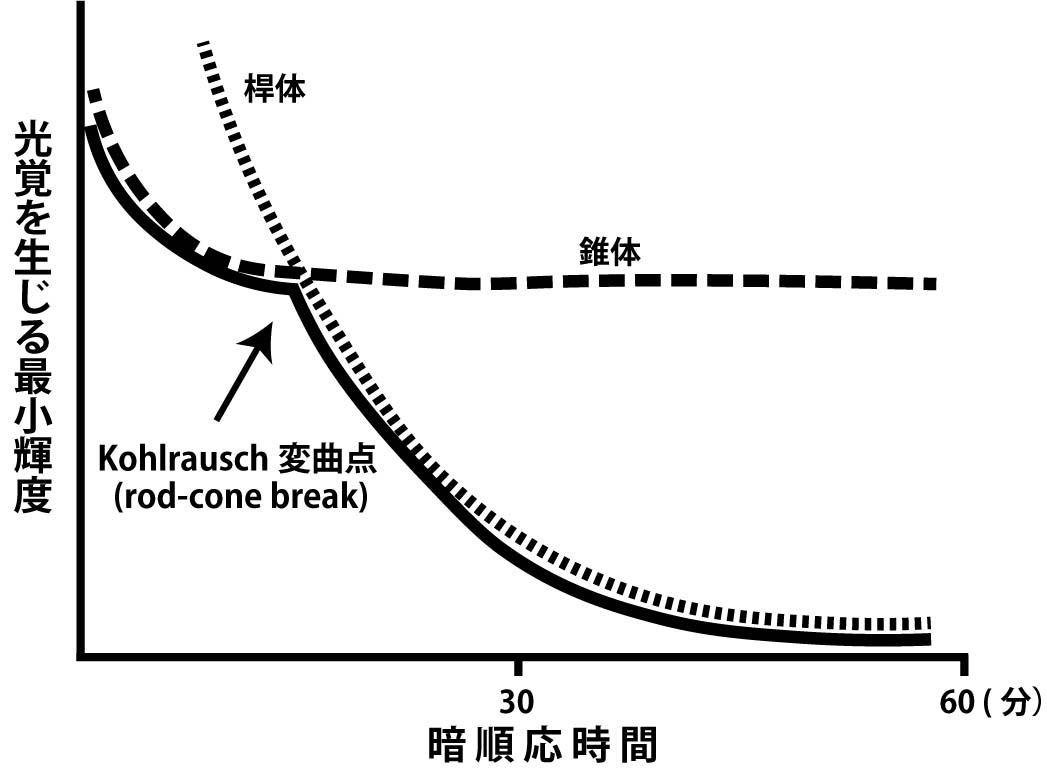

暗順応(dark adaptation)は,明所から暗所にはいる場合など環境輝度が低下すると,網膜の感度が上昇して視力を維持しようとする生理的メカニズムである.当初は散瞳によると考えられていたが,1899年,フランスの草分け放射線科医Antoine Béclère(1856-1939)は,網膜の2種類の視細胞の感度差によるものであることを明らかにした.網膜の視細胞には,暗所で優位に活動する桿体(rod)と明所で優位な錐体(cone)があるが,明所では桿体の視物質ロドプシンが急速に分解されて桿体の感度は失われ,錐体が視力を担っている.暗所に入ると錐体はほとんど働かなくなるため視力が急速に低下するが,桿体のロドプシンの合成には時間がかかるため暗所での視力回復,すなわち暗順応には30分以上を要する(1分,20分,40分後の感度はそれぞれ10倍,4,000倍,25,000倍とされる[6])(図7).

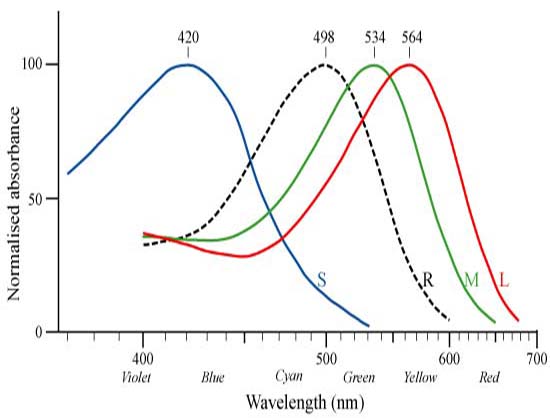

桿体の感度は比較的短波長にあり赤色光に対する感度が低い(図8).このため,暗室内で赤色光を使用するとロドプシンの分解を最小限に抑えつつ,赤色に感度のある錐体による視力を確保することができる.1905年,Harry Waiteは赤色灯の有効性を唱え[7],1916年には生理学者のWilhelm Trendelenburgは赤色ゴーグルを開発した[8].これによって透視医は暗順応を待つ時間を無駄にすることなく,他の作業ができるようになった.

図7.明所から暗所に移動後の時間と網膜の感度(=光覚を生じる最小輝度)の関係.破線:錐体のみの感度,点線:桿体のみ感度,実線:両者をあわせた実際の感度で,10分前後に変曲点を持つ二相性の変化を示す.錐体は速やかに順応するが最大感度は低い.桿体は高感度であるが順応には数十分を要する.

図8. 光の波長と視細胞の感度の関係.黒線は桿体,赤線,緑線,青線はそれぞれの色に感度をもつ錐体の感度を示す.桿体の感度は比較的短波長にあるため,赤色光は桿体の暗順応に影響しにくい利点がある[9].

出典

- 1. Electrical World 27:360,1896

- 2. Kassabian M. Technique of x-ray work. Am X-ray J. 8:867-76,1901

- 3. Williams FH. The roentgen rays in medicine and surgery as an aid in diagnosis and as a therapeutic agend. (Macmillan, NY, 1902)

- 4. Holst G, de Boer JH, Veenemans CF. Transformation of light of long wavelength into light of short wavelength. Physica 1:297-305,1934

- 5. Radiology, January 1954,裏表紙

- 6. Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology (13e, Elsevier, 2015)

- 7. Waite HF. A few points in the fluoroscopy of the chest. Arch Roentgen Ray. 9:141,1904-5

- 8. Trendelenburg W. Die Adaptationsbrille, ein Hilfsmittel für Röntgendurchleuchtungen. Münch Med Wochenschr. 63:245-6,1916

- 9. CC BY 3.0. (J. Physiol. 298:501)