- 原子爆弾・原子力発電

- 核分裂反応の発見

- 世界初の原子炉

- 関連文献

- 1939 アインシュタインのローズベルト大統領への手紙

- 1940 イギリスの物理学者が原爆の可能性を指摘した文書

- マンハッタン計画

- ・ウラン爆弾

- ・プルトニウム爆弾

- マンハッタン計画の医学的遺産

- ・保健物理学の誕生

- ・被爆者の医学調査

- 関連事項

- ・終戦直後の被曝事故

- ・核実験とフォールアウト

- ・第五福竜丸事件

- 原子力発電

- 原発事故と健康障害

- ・スリーマイル島事故

- ・チェルノブイリ事故

- ・福島第一原発事故

原子爆弾・原子力発電

核分裂反応の発見

中性子の存在は,イギリスの物理学者ラザフォード(Ernst Rutherford)が予言していたが,1932年にその弟子のチャドウィック(James Chadwick)により発見された.ハンガリーに生れ,ベルリンで物理学を学んだ後ナチの台頭を恐れてイギリスに移住していた物理学者シラード(Leó Szilárd)は,翌1933年に原子核に中性子を衝突させてそこから複数の中性子を放出させることができれば,連鎖反応によって原子核に内在する膨大なエネルギーを解放することができるという着想を得て実験を繰返したが,そのような物質や方法を発見することはできなかった[1].

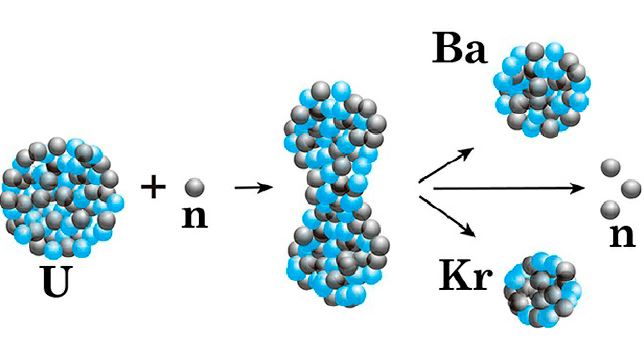

図1. ウランの核分裂.Uに中性子を照射すると,2つの分子(Ba,Kr)に分裂すると同時に複数の中性子が放出される.この中性子がまた次の核分裂を起こすことにより連鎖反応が起こる[1].

1938年,ドイツの放射線化学者のハーン(Otto Hahn)と物理学者マイトナー(Lise Meitner)が,ウランに中性子を照射するとバリウムとクリプトンに分裂すること,すなわちウランの核分裂現象を報告したが[2,3],さらにその後,複数の中性子を放出することがわかった(図1)[4,5].

これはシラードの予測とは多少異なるものであったが,これによる核分裂連鎖反応が兵器に利用されることを強く懸念したシラードは,同じくハンガリー出身の物理学者ウィグナー(Eugene Wigner),テラー(Edward Teller) らと共同して米国大統領ローズベルトに宛てて,ドイツが核兵器を開発する可能性を指摘し,米国がこれに備えるべきであるとする手紙(アインシュタイン-シラードの手紙)をしたためた.これを受けてローズベルトが任命したウラニウム諮問委員会は1939年10月に初会合を開いた.

ほぼ同時期,イギリスでも同様の動きがあった.1940年3月,イギリスの物理学者フリッシュ(Otto Frisch)とイギリスのパイエルス(Rudolf Peierls)は,原子爆弾の可能性を指摘した文書 (フリッシュ-パイエルスの覚書) をイギリス政府に提出した.政府はこれをうけて専門家によるMAUD委員会を設置して検討を開始した.イギリスは原爆を開発するだけの資力に欠け,委員会はその後解散したが,原爆開発は可能と結論するその最終報告書は1941年10月にアメリカに届き,当時まだ参戦しておらず,原子爆弾開発にも腰が重かったアメリカを刺激することになった.1941年12月,日本軍の真珠湾攻撃,ドイツの対米宣戦布告を機に正式に参戦するに至り,計画は一気に現実のものとなった[1,6].

世界初の原子炉

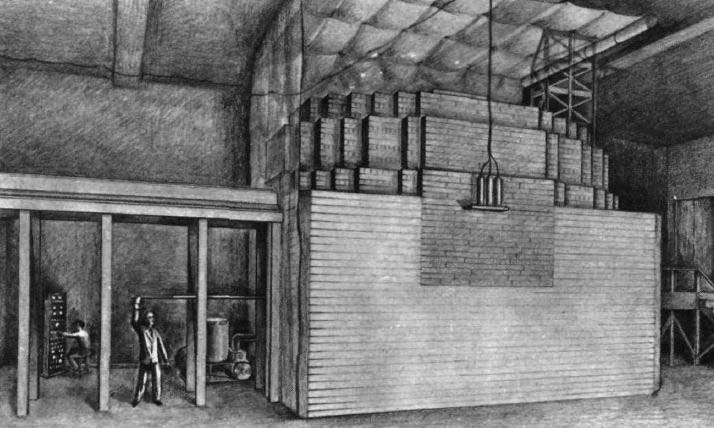

図2.世界初の原子炉CP-1.核分裂連鎖反応が起こることを実証した[7]

原子爆弾を実現するには天然ウランを濃縮して核分裂性の235Uを大量に得ることが必要であることがわかっていたが,まだその方法は確立されていなかった.一方,1940年にカリフォルニア大学のローレンスらはサイクロトロンで238Uから,核分裂性の新元素プルトニウム239Puの生成に成功していた.しかし,サイクロトロンで得られるプルトニウムは微量であった.

真珠湾攻撃直後の1941年12月20日,米国政府の要請でシカゴ大学の物理学者コンプトン(Arthur Compton)はウランからプルトニウムを生産する原子炉を開発するPlutonium Projectの責任者に任じられた.この時点でまだ原子炉は完成していなかったが,物理学者フェルミ(Enrico Fermi)は,1942年11月16日から原子炉の建設を開始,わずか半月後の12月2日に臨界達成に成功し,核分裂連鎖反応が実際に起こることを証明した(図2)[7].

この原子炉は球型の天然ウラン塊と黒鉛のブロックを格子状に山(pile)のように積み上げて作られたことからChicago Pile-1 (CP-1)と呼ばれた(図2).当時まだ原子炉(nuclear reactor)という言葉はなく,その後も長らくatomic pile あるいは単にpileと呼ばれた.使用されたウランは40トン,黒鉛は385トンであった.CP-1の出力はわずか0.5Wであったが,ワシントン州リッチランド近郊のコロンビア川に沿ってプルトニウム生産施設ハンフォードサイトが建設され,CP-1と同じ黒鉛を減速剤とする250MW級の空気冷却炉X-10が新たに作られ1943年11月に運転を開始した.終戦までにさらに2基が増設されてプルトニウムを生産した.

関連文献

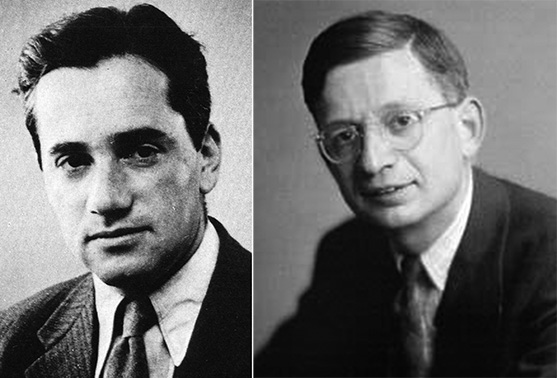

図3.アインシュタイン(左)の自宅を訪れて議論するシラード(右).

【要旨】最近の研究で,ウランの核分裂反応が可能となり,その膨大な内蔵エネルギーを取り出すことができるようになった.この現象を応用して,著しく強力な爆弾を製造できる可能性がある.ウラン資源は米国内には乏しい.このような状況に鑑み,政府は国内の研究者と接触することが望ましく,その場合は施策へのアドバイスを行ない,実験研究を加速する,適任者を選出して一任することを勧奨する.ドイツは既にウランを確保しているとの風聞がある.

【解説】1938年にウランの核分裂が発見され,その後連鎖反応が可能であることが確認されると,ウラン原子核の内蔵エネルギーを利用した爆弾の可能性が浮上した.この原子爆弾の可能性をアインシュタインがローズベルト米国大統領に指摘した書面である.正式な名前はないが,しばしば「アインシュタインーシラードの手紙」と呼ばれ,間接的にではあるがマンハッタン計画の実現につながった.

この草案は,いずれもハンガリー出身でアメリカに亡命した3人の物理学者,シラード(Leo Szilárd), ウィグナー(Eugene Wigner), テラー(Edward Teller)が考えたもので,そもそもは当時ウラン鉱石を最も豊富に産出していたコンゴを領有するベルギーのエリザベート皇太后に警告するために,皇太后と個人的な面識があるアインシュタイン(Albert Einstein)に手紙を依頼する目的で,1939年7月16日,シラードとウィグナーがアインシュタインの自宅を訪ねたことに始まった(図3).その後議論を重ねた末に,皇太后ではなくローズベルト米国大統領への手紙となった.

この手紙は紆余曲折を経て,1939年10月に大統領の下に届き,これを機にウラニウム諮問委員会(Advisory Committee on Uranium)が設けられ,フェルミとシラードに6,000ドルの研究費が決定されたが,実際に交付されたのは1940年4月の第2回委員会後であった.この予算をもとに,フェルミは初の原子炉PC-1の建設に成功したが,米国政府の動きは非常に鈍く,この時点では積極的な原爆開発計画はなかった.しかし,1940年3月のフリッシュ-パイエルスの覚書をもとにイギリスでMAUD委員会が設けられ,その最終報告書が1941年10月にこれが米国政府に公式に渡され,さらに12月の日本軍の真珠湾攻撃を受けるにいたって,アメリカは一転して積極的な核兵器開発に乗りだし,1942年10月に正式にマンハッタン計画が承認された.

シラードは,1945年3月にドイツが降伏すると,態度を一転して日本への原爆投下に異を唱え,戦後も核兵器廃絶運動に献身した.アインシュタインは晩年,この手紙に署名したことを後悔していたという.

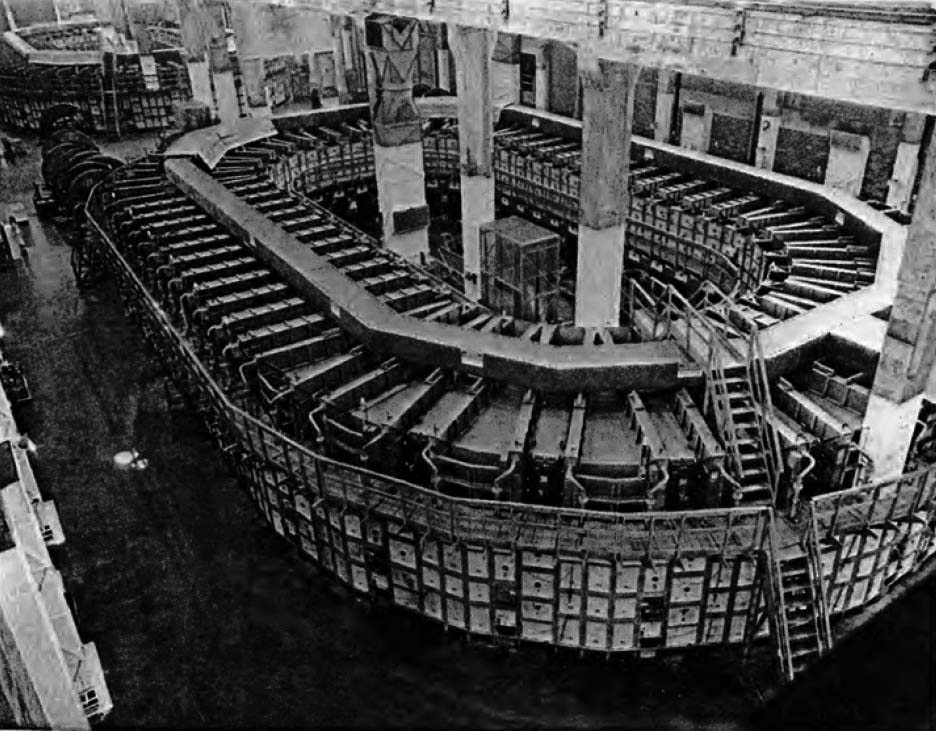

図4.(左)フリッシュ(Otto Frisch, 1904-79),(右)パイエルス(Rudolf Peierls, 1907-95)

【要旨】原子核の内蔵エネルギーによる「超強力爆弾」(super-bomb)の可能性について述べる.これはダイナマイト1,000トンに匹敵し,大都市を破壊し,非常に危険な放射線を放出し,数日間はその地域に人間が立ち入ることができなくなる.これを製造するためには,ウラン鉱石に0.7%しか含まれていないウラン235を分離する必要があり,その抽出にはドイツで開発された熱拡散法が適切である.この爆弾には臨界量が存在し,臨界量以下の2つのウラン塊を合体させることにより爆発させることができる.

既にドイツがこれを開発している可能性は充分にあり,その場合最も効果的な対抗措置は同様の爆弾による反撃である.従って可及的速やかにその製造を開始することが重要である.

【解説】1940年3月,英国バーミンガム大学の2人の物理学者(図4),フリッシュ(Otto Frisch), パイエルス(Rudolf Peierls)が,原子爆弾実現が可能であることを記載した文書で,間接的にアメリカの原爆開発を促すきっかけとなった.

フリッシュは,オーストリアに生まれウィーン大学で物理学を学び,デンマークのNiels Bohr研究所で原子物理学の研究に従事した.1938年,ベルリンからユダヤ人迫害を避けてスウェーデンに滞在していた伯母のLise Meitnerのもとを訪れた際,ドイツでのMeitnerの共同研究者Otto Hahnのウランの中性子照射実験の結果の解釈について相談され,伯母と協力してその実験結果から核分裂現象の存在を導きだした.1939年,バーミンガム大学の物理学教授Oliphantに招かれて英国滞在中に第二次世界大戦が勃発,帰国できなくなり同大学に職を得てとどまった.

パイエルスは,ドイツに生れベルリン大学で物理学,その後ライプツィヒ大学でハイゼンベルクの下で原子物理学を学んだ.ロックフェロー奨学金を得てイタリアのフェルミの下,続いて英国ケンブリッジ大学に留学したが,母国のヒトラー台頭を目にしてイギリスにとどまった.1937年にバーミンガム大学のOliphantに招かれ数学科教授となった.

この前年,1939年に核分裂現象が発見され,さらに複数の中性子が生成されることが確認されたことから連鎖反応が可能であることが明らかとなった.これにより原子爆弾の実現可能性が問題となった.当時既にこの問題は物理学者の間で議論されていたが,どちらかというと現実的ではないという意見が多かった,その中にあってこの文書は,原子爆弾は可能であると結論し,爆弾の戦略的価値を論じる立場にはないと断りながらも,敵国ドイツがこれを開発している可能性があり,連合国側も対抗措置として製造を提唱している.

内容はかなり具体的で,臨界量に言及し,2つにわけたウランを合体させることにより起爆する方法を提案しているが,これは実際に広島に投下された原爆で利用された方法である.またウラン235の抽出が必要であるとして,熱拡散法による分離装置の原理,構造を記載している.原子爆弾の効果についても,単に大きな破壊力があるだけでなく,投下後一定期間にわたって物質の放射化による放射線の危険があるとしている.

この文書は彼らの上司,バーミンガム大学のOliphantを経て英国政府に提出され,これにより原爆開発の可能性を検討するMAUD委員会が組織され,委員会は1941年7月に原爆開発を促す報告書をまとめた.これは8月に非公式に,その後10月に公式にアメリカに渡され,当時原爆開発には腰が重かったアメリカ政府の態度をあたらめ,マンハッタン計画の決定を加速する結果となった.

なおフリッシュは,その後アメリカでマンハッタン計画に参加し,原爆のウランの臨界量決定に貢献した.

マンハッタン計画

図5. マンハッタン計画の総責任者,米国陸軍のLeslie Groves准将(左)と科学部門の責任者,物理学者の J. Robert Oppenheimer(右)

1942年10月,ローズベルト大統領が核兵器開発計画を承認した.陸軍のグローヴス准将(Leslie Groves)率いるこの計画にはManhattan District (マンハッタン管区)*の暗号名が付けられ,その後一般にマンハッタン計画 (Manhattan project)**呼ばれることになった[8].実際の研究開発施設は,ニューメキシコ州ロスアラモス(原爆開発),テネシー州オークリッジ(ウラン濃縮工場),ワシントン州ハンフォード(プルトニウム製造工場)であった.原爆研究開発を担当する科学者のトップはオッペンハイマー(J. Robert Oppenheimer)で(図5),この他フェルミ,ローレンス,ボーア,テラー,フォン・ノイマン,ファインマンら,物理学史に名前が残るノーベル賞級の科学者が多数参画した.

マンハッタン計画では,ウラニウム爆弾とプルトニウム爆弾が同時並行で開発され,それぞれ広島,長崎に投下された.

* Manhattan Districtは,米国陸軍工兵隊(United States Army Corps of Engineers)の管区(District)の一つとして設けられ,当初の本部がニューヨークのマンハッタンにあったためにこのように命名されたが,実際は原爆開発計画を統括する組織であった.

** アメリカはドイツの核兵器開発を案じてマンハッタン計画を開始した.日本の動向も懸念されたが情報はほとんどなかった,戦後の調査で,ドイツ,日本,いずれも基礎研究の段階にとどまり,原爆製造にはほど遠い状態であることが明らかになった.ドイツは重水炉の開発を試みていたが小規模な実験にとどまっていた.日本では陸軍主導で理化学研究所の仁科芳雄率いる「ニ号研究」が進められ,熱拡散法によるウラン濃縮の基礎実験段階にあったが,1945年3月の東京大空襲で研究設備がすべて焼失した.海軍主導の「F研究」は遠心分離法によるウラン濃縮を研究していたが,実働には至らなかった.その意味でマンハッタン計画はアメリカの杞憂が生み出した巨大プロジェクトであった[1,6].

ウラン爆弾

図6. Y-12施設に設置された電磁濃縮法によるウラン濃縮装置カルトロン.

図7. ガス拡散法によるウラン濃縮施設K-25.

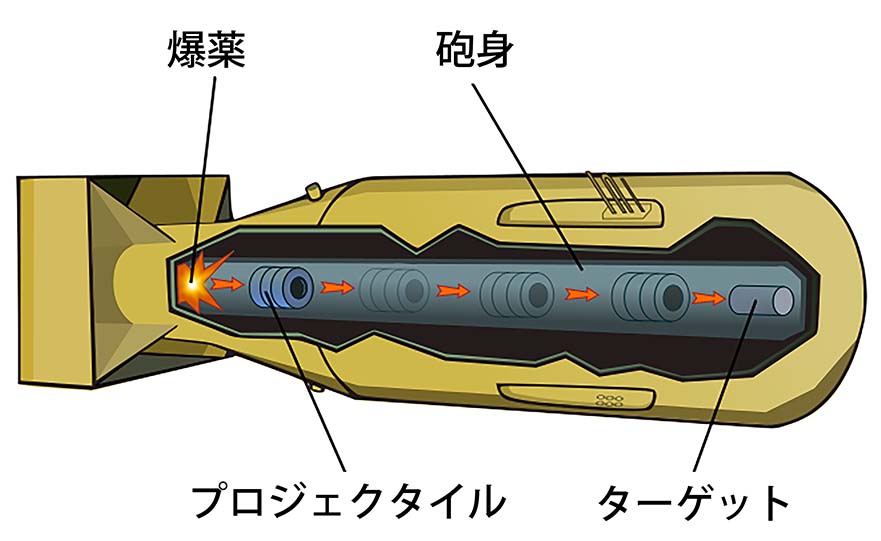

図8. 砲身方式によるウラン爆弾.ドーナツ状のウラン塊(プロジェクタイル)とシリンダ状のウラン塊(ターゲット)が合体すると超臨界となって爆発する.

フェルミの原子炉実験の成功により,核分裂連鎖反応の臨界状態がえられることは確認されていたが,これは天然ウランを使用する黒鉛炉であった.これを原子爆弾に応用するには濃縮ウラン*が必要であり,これはマンハッタン計画で最大の課題であった.

* 天然ウランは,その大部分が非核分裂性の235Uで,核分裂性の238Uは0.7%程度しか含まれていない.天然ウランをそのまま利用できる黒鉛炉や重水炉を例外として,軽水炉に代表される通常の原子炉には2~5%の(低)濃縮ウランが使用され,さらに原子爆弾では80~90%以上の高濃縮ウランが必要となる.

ウランを濃縮するために,原理が異なる2つの方法,すなわち僅かな質量差をローレンツ力により分離する質量分析器の原理を利用する電磁濃縮法,質量による拡散速度の差異を利用するガス拡散法が並行して実行され,オークリッジにそれぞれY-12,K-25という暗号名の大規模施設が建設された(図6,図7). 電磁濃縮法のためには,ローレンス(Ernest Lawrence)が考案した巨大な装置カルトロン(Calutron) が使用された*.

* ガス拡散法は成功したが,非常に多くのカスケード段数が必要なため,これ単独では充分な濃縮度が得られるまでには行かなかった.またこれとは別に,海軍が極秘に原子力潜水艦の動力用に熱拡散法による濃縮を研究開発していた.これを知った陸軍のグローヴスは僅か3ヵ月でこれと同じものをオークリッジに建設した.1945年3月,原子爆弾製造の最終段階になってもまだ濃縮ウランが不足していたため,オッペンハイマーは3つの方法を直列し,天然ウランをまず熱拡散法で0.85%に濃縮,ガス拡散法で20%とし,カルトロンで82%まで濃縮した[1].

核分裂性物質は,一定以上の質量が集まると自然に核分裂連鎖反応を起こす.この最小質量を臨界質量といい,物質の形状,密度などに依存するが,235Uでは約20kgとされる.従って物質を臨界質量以下の2つの塊に分けておき,使用時に瞬時に合体させることにより核爆弾を構成できる.広島に投下されたウラン爆弾は,砲身方式(gun-type)と言われ,筒状の鋼鉄製の砲身の両端に,中空のドーナツ型のウラン塊(プロジェクタイル)と,ドーナツの穴にはまり込むシリンダ型のウラン塊(ターゲット)があり,電気式起爆装置で撃ち出されたプロジェクタイルが砲身内を走ってターゲットと合体することにより,超臨界となって爆発する仕組みであった(図8).この原理は非常に単純であることから事前の実験は行われず,1945年8月6日,広島に投下されてその理論が実証された[1,6].

プルトニウム爆弾

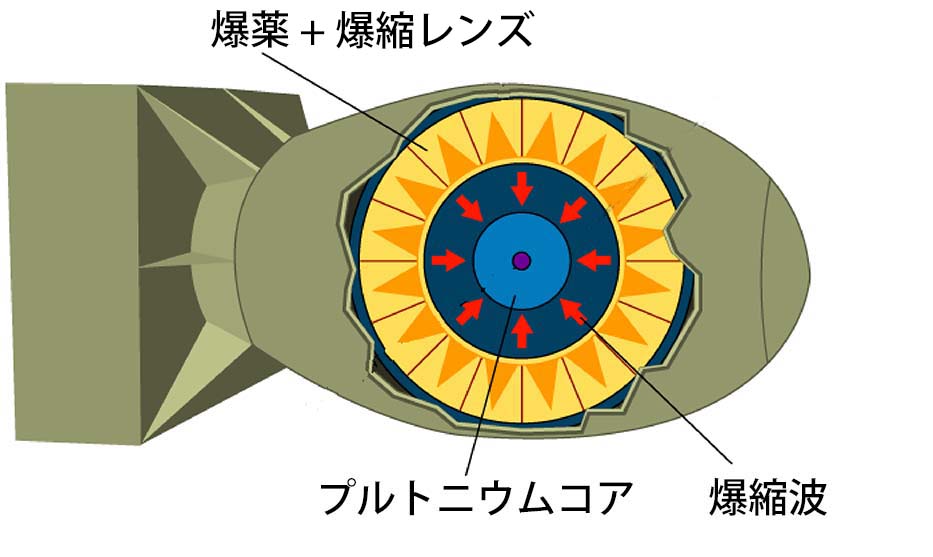

図9. 爆縮方式によるプルトニウム爆弾.周囲の爆薬が内側に爆発(爆縮)することにより,爆縮波のエネルギーでプルトニウムコアの密度が上昇して超臨界となり爆発する.

原子炉を運転すると238Uから239Npが生成され,これが壊変して核分裂物質の239Puが得られる.これを利用すればウランを濃縮することなく原子爆弾を作ることが可能である.マンハッタン計画では,シカゴ大学の原子炉を利用してプルトニウムが生産された.

しかしプルトニウムには微量の240Puが混在しており,240Puは高率に自発核分裂(中性子による衝撃なしに開始する核分裂)を来たして爆発する危険があるため,ウラン爆弾のような砲身方式の起爆法を採用できなかった.このため爆縮方式(implosion type)が考案された.これは,自発核分裂を起こさない低密度のプルトニウムを取り囲むように爆薬を多数配置しておき,これを内側に爆発(爆縮)させ,爆縮レンズを利用してその衝撃波のエネルギーを中心部に集中させてプルトニウムの密度を瞬時に高めることにより超臨界とするものである(図9).爆薬の配置,設計には膨大な計算が必要で,コンピュータがなかった当時このために大量の人手を必要とした.1945年7月16日,ニューメキシコ州アラモゴードで実施された史上初の核実験,トリニティ実験で起爆に成功し,1945年8月9日,長崎に投下された[1,6].

1947年1月にマンハッタン計画は終了し,その原子力技術は1946年8月に設立された民間団体,米国原子力委員会(Atomic Energy Commission, AEC)に移管された.

マンハッタン計画の医学的遺産

原爆投下は人類にとって大きな不幸をもたらした一方,その後の放射線医学に影響を与える膨大なデータを残した.

保健物理学の誕生

マンハッタン計画では,研究者,作業者の健康管理を行う部門として保健部(Health Division)が設けられ,医学(Medical section),物理学(Physics section),生物学(Biological Research section),軍事(Military section)の4つのセクションに分けられた.

物理学セクションは放射線防護を扱う部署で,Health Physics section(保健物理学部門)と呼ばれたが,本来はRadiation Protectionとでもいうべきところであったが機密保持の意味もありこのように呼ばれたらしい[9,10].以来,放射線の健康影響を研究する領域は保健物理学と呼ばれるようになり今日に至っている.放射線防護の研究は戦前から行われていたが,これを機に戦後大きく進歩し,1955年にはHealth Physics Societyが設立された.日本では,その日本支部として日本保健物理協議会が設けられ,1965年に日本保健物理学会*となった.

生物学セクションでは,放射線の生体への影響を細胞レベルで調べる実験的研究が行われ,これは戦後,放射線生物学として発展し,放射線治療学の理論的根拠となった.

* 日本保健物理学会は,2011年に「日本放射線防護学会」 など,活動内容をより反映するわかりやすい学会名への変更を検討したが,従前通りの名称を継続することを決定している.

被爆者の医学調査

図10.焼け残った広島赤十字病院.ABCC創設時(1947年3月),その一部を借り受けて研究活動を開始した [12]

原爆による被害は,爆風50%,高熱35%,放射線15%とされる.放射線の人体への影響は,そのほとんどが爆発直後の初期放射線(主にγ線,中性子線)によるものである(これ以外の残留放射線(核分裂生成物質,誘導放射能)の影響は無視しうるほどに小さいことが示されている).

これらの影響については,当初は米国原子力委員会(Atomic Energy Commission, AEC)の主導で1947年に設立された原爆傷害調査委員会(Atomic Bomb Casualty Commission, ABCC)により,その後は1974年に後継組織として発足した放射線影響研究所(図10)により行われ,現在も継続的に解析が続けられている.現在教科書に書かれている放射線障害の知識の多くは,ここから得られた知見に基づいたもので[11],放射線防護の基盤となっている.

関連事項

終戦直後の被曝事故

図11 ダグリアンの実験のセットアップ.球型のプルトニウムコアの周囲にタングステンのブロックを積み上げてゆく,非常に危険な実験であった[13].

マンハッタン計画では,非常な短期間に膨大な未知の技術開発が突貫工事的に行われたにも関わらず,戦時中には重大な被曝事故は起こらなかった.しかし,終戦直後に2回の死亡事故が発生した[6,13].

終戦からわずか6日後の1945年8月21日,ロスアラモスで,プルトニウム爆弾の改良実験が行なわれていた.この爆弾は,日本に対する3回目の原爆投下のために用意されたものであったが,終戦により不要となり実験に使われることになった.これは爆弾本体(コア)の周囲を覆う中性子反射体(タンパー)の改良実験で,長崎に投下された爆弾のタンパーはウラン製であったが,これをより効率の良いタングステンに変更し,臨界を得るための最適量を決めることが目的であった(図11).物理学者のダグリアン(Harry Daghlian)が行っていたのは,コアの周囲にタングステンのブロックを慎重に積み上げながら臨界点を探るというそもそも非常に危険な実験であったが,手が滑ってブロックを落としてしまい,即発臨界状態となった.全身の推定被曝量は5.1Svで,90分後から激しい嘔吐が始まり,36時間後に右手に高度の皮膚障害を来たして壊死状態となった.2日目にいったん全身状態が改善したものの,10日目から激しい嘔吐が再発し,25日目に昏睡状態に陥って死亡した[14].放射線事故による急性放射線障害の初の犠牲者であった.

図12. スローティンの実験の再現図.上下の半球状タンパーの間にドライバーをテコのように差し込んで距離を調節しながら実験中,誤って上下が密着してしまった[PD].

1946年5月21日,物理学者のスローティン(Louis Slotin)は,ダグリアンが事故を起こしたものと同じ爆弾コアを使用して,タンパーをベリリウム製に変更する実験を行っていた.スローティンはダグリアンの同僚で,前年の事故についても良く知っていた.タンパーは上下2つに分かれた半球状でコアを上下から挟んで置かれていた.スローティンは2つのタンパーの間にドライバーをテコのように差し込んで上半部のタンパーを斜めに持ちあげ,距離を微妙に調整しながら実験していたが(図12),操作を誤って上下が密着してしまい,即時臨界となった.推定被曝線量は21Svであった.両手に高度の火傷があり疼痛が次第に増強した.初日から嘔吐,下痢,尿量減少があった.6日目に重篤な麻痺性イレウス,翌日にショック状態となり,9日後に死亡した[14].

この2人の命を奪ったプルトニウム爆弾コアは,悪魔のコア(demon core)と呼ばれ,その後溶融されて核実験に使用された.その後このような臨界実験を手作業で行うことは禁じられ,遠隔装置を利用するようにあらためられた.

核実験とフォールアウト

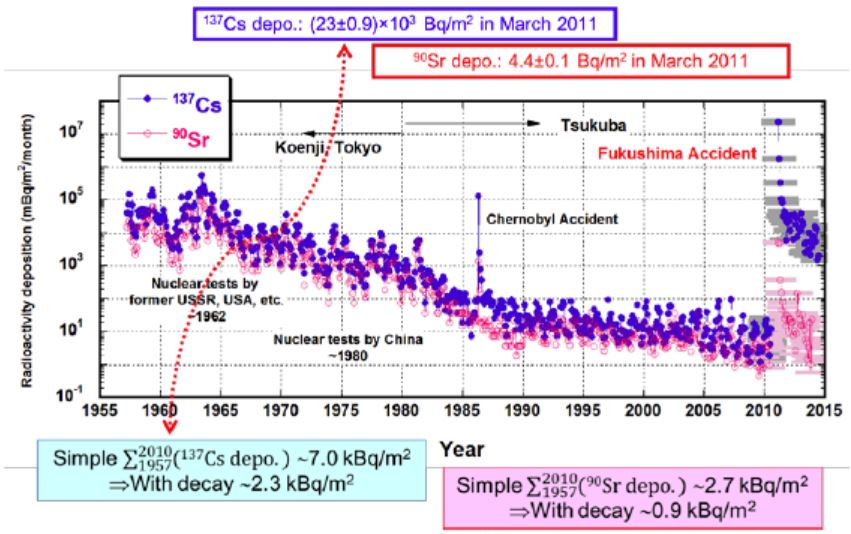

図13.日本におけるフォールアウトによる大気中の放射性物質の経年変化(1980年までは都内,それ以降は筑波で測定).紫は137Cs,赤は90Sr.1960年代に最も高値となり,その後漸減している.1986年の突出はチェルノブイリ原発事故,2010年以降の高値は福島原発事故によるもの [27].

世界初の核実験は,1945年7月16日,米国ニューメキシコ州アラモゴードで,マンハッタン計画の一部として行われた行われたトリニティ実験(Trinity Test)で,その1ヵ月後の8月9日に長崎に投下されたプルトニウム爆弾の作動機構を確認する目的であった.戦後も1946年に太平洋のビキニ環礁で実施されたクロスロード作戦(Operation Crossroads)を皮切りに,現在まで約2,000回の核実験が行われている.

核実験,原子力関連事故などにより環境中に放出されて地上に降下する放射性物質を,フォールアウト(fallout,放射性降下物)と呼ぶ.フォールアウトを構成する核種は,ほとんどが核分裂によるもので(137Cs, 90Srなど),一部は核分裂しなかった核分裂性物質(238U, 239Pu),放出された中性子などにより放射化された誘導放射性核種(14Cなど)であるが,中でも半減期が長いものは90Sr(29年), 137Cs(30年), 14C(5730年),240Pu(6,500年),239Pu(24,000年)である.フォールアウトは,爆発地点の近傍に降下するだけでなく,気流にのって遠隔地に運ばれ,あるいは成層圏を循環して長期にわたって地球上に降下する.

1963年,核実験に起因する線量は最大となり自然放射線の約7%に達したが,同年部分的核実験禁止条約(PTBT)が発効して大気圏内核実験は行われなくなり,1966年には2%に減少,1980年以後には1%以下となった.その後チェルノブイリ原発事故,福島第一原発事故で空中線量は一過性に上昇した(図13).1955年第10回国連総会で,その地球規模の影響を検討すべく,UNSCEAR(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation,原子放射線の影響に関する科学委員会)が設立され,その後現在に至るまで原子力発電所事故によるフォールアウトをふくめてデータを提供している.1982年の報告書[26]によると,1980年までの累積被曝線量は,経口摂取 3.0mSv,外部被曝 0.7mSv,吸入 0.13mSvで,その70%が14C,15%が137Csによるものである.

第五福竜丸事件

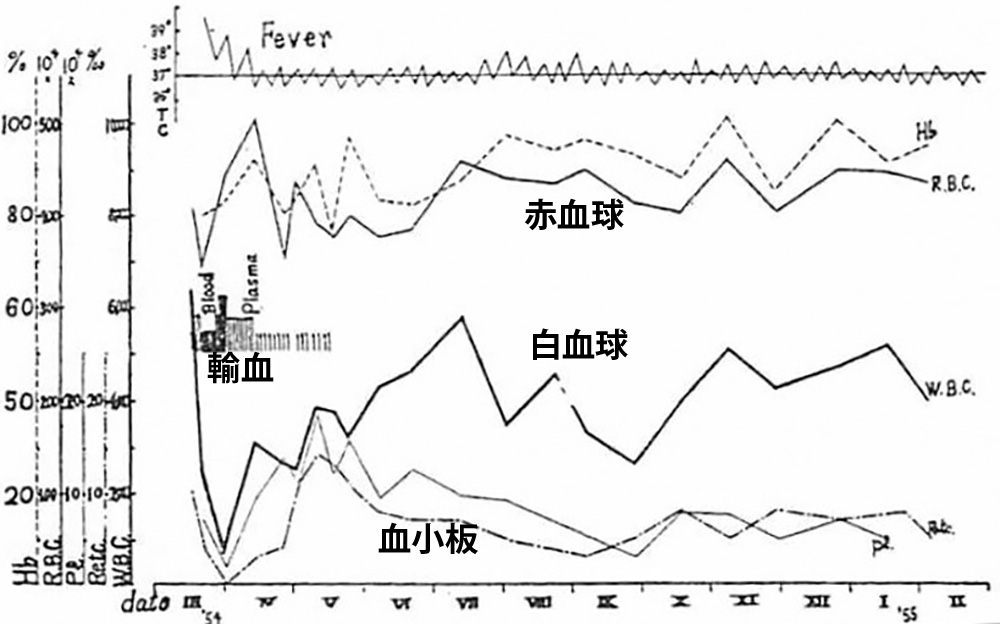

図14 .重症例の入院後経過.1ヵ月後に白血球,血小板の著減が認められ,その後徐々に回復している [29].横軸は入院後の月数.

1954年3月1日,静岡県焼津のマグロ漁船,第五福竜丸は,マーシャル群島ビキニ環礁近海で操業中,アメリカによる水爆実験キャッスル作戦(Operation Castle)に遭遇,乗組員23名(18~39歳)が被曝した.3月14日に帰港し,15~28日に東京大学病院,国立東京第一病院に収容された.推定被曝線量は2~7Gyであった[28,29]

爆心からの距離は約160kmと比較的離れていたが,爆発によって破壊された海中の珊瑚が放射能を含んだ灰となって,船体,乗組員の上に4時間にわたって降り注ぎ,外部被曝,内部被曝の原因となった.早い者では被曝当日から,倦怠感,悪心,嘔吐などの全身症状が出現し,2~3日後から皮膚紅斑,水疱,脱毛などが出現した.帰国後の検査では,全員に白血球,血小板の減少,無精子症が認められた(図14).このような急性放射線障害の症状に加えて,早期より肝機能障害が多発し,約半年後の9月23日に肝不全で1名が死亡,2004年の時点で6名に肝癌,2名に肝硬変が診断されている.肝機能障害の原因として放射線被曝は考えにくく,骨髄抑制の治療の一環として行われた輸血と血液製剤輸液に伴うウイルス性肝炎によるものと考えられている(当時 日本の輸血医療 は献血制度が確立されておらず,輸血,血液製剤の供給源は売血であったため,輸血後血清肝炎 が多かった)[30].22名は14ヵ月後に退院し,その後あきらかな晩発性放射線障害は認められなかった[28].

原子力発電

戦後も東西冷戦が深刻化する中で核兵器開発が進む一方,「核の平和利用」 が叫ばれ,1950年代には世界各地で原子力発電所が建設された.1953年に米国のアイゼンハワー大統領が国連総会で行った演説 "Atoms for Peace" もこれを後押しした[1,6].

世界初の商用原子力発電所*は,1954年に起動したソ連のオブニンスク発電所であった.黒鉛を減速剤,軽水を冷却剤とするソ連独自の原子炉(RBMK)で,ソ連ではその後も同様式の原子炉を建設し,チェルノブイリで事故を起こした原子炉もこの方式であった.1956年,イギリスのコールダーホール発電所が炭酸ガス冷却式黒鉛炉(MAGNOX炉)を起動し,50MWの送電を開始した.これらはいずれも天然ウランを燃料とする黒鉛炉であった.1950年代,実用的なウラン濃縮技術をもつのはアメリカのみであったため,他国は天然ウランによる発電炉を開発せざるを得なかった.イギリスは国内に黒鉛資源を豊富にもつことから黒鉛炉を開発し,カナダは重水を減速剤,冷却材とする独自のCANDU炉を開発した.

* 商用施設ではないが,世界初の原子力発電に成功したのは,1951年12月20日,カリフォルニア州サンタスザーナ研究施設の実験用高速増殖炉EBR-1(プルトニウムを燃料とするナトリウム冷却炉)で,200Wの電球4個を点灯した.1957年4月に,近隣1,100世帯に商用送電を開始した.

図15. 加圧水型原子炉(PWR).加圧器をもつ一次冷却系(左半の赤い回路),これと分離した二次冷却系(右半の青い回路)をもつ.タービンを回す二次冷却水は放射能をもたない[1].

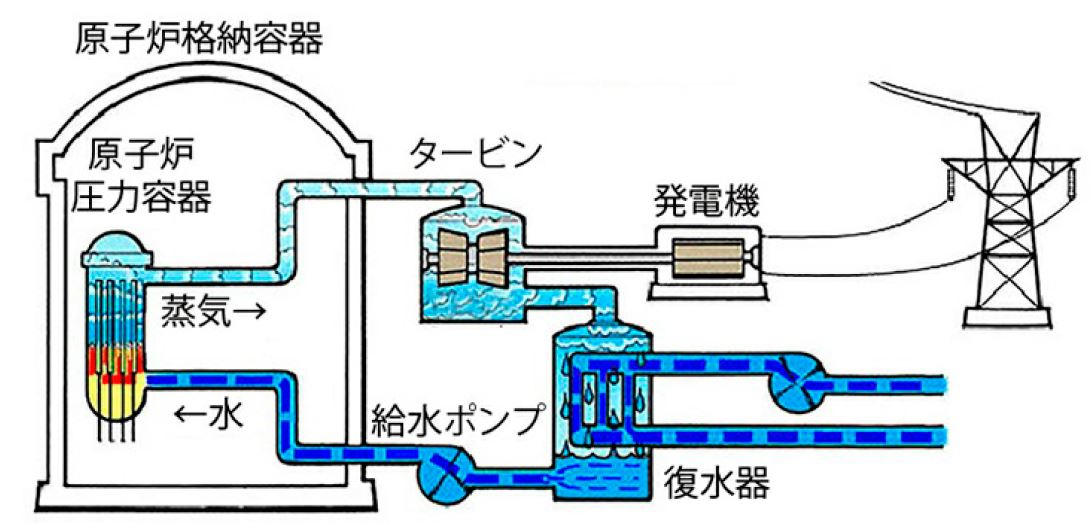

図16. 沸騰水型原子炉(BWR).PWRと異なり二次冷却系をもたず,原子炉の冷却水をそのまま利用してタービンを回す.構造が簡単であるが,冷却水が放射能をもつ[1].

アメリカは,マンハッタン計画で培ったウラン濃縮技術を背景に,軽水で減速剤,冷却剤を兼用できる軽水炉の開発に向かった.最初に実用化されたのは原子力潜水艦用の動力炉として,コンパクトかつ安全な加圧水型原子炉(PWR, Pressurized Water Reactor)(図15)で,1954年にこれを搭載した原子力潜水艦ノーチラスが進水してその安全性を証明した.1957年12月,初の本格的商用発電炉として,シッピングポート発電所が68MWの給電を開始した.PWRの開発にやや遅れて,構造がより単純,安価な発電炉として沸騰水型原子炉(BWR*, Boiling Water Reactor)が開発され(図16),この両者はその後の原子力発電炉の基本型となった.

* BWRは,マサチューセッツ工科大学の原子物理学者ウンターマイヤー(Samuel Untermyer II)が提案した方式で,PWRのような二次冷却系をもたず,蒸気発生器,加圧器が不要で構造が簡単,安価である.欠点として,冷却水が放射化されているため,機器の保守管理に際して遮蔽が必要な点が挙げられる[図16].当初,冷却水が沸騰して不安定となることへの懸念がもたれたが,反応度が上昇して水が沸騰すると気泡が発生して減速剤の容積が減少するため反応度が低下する,正のボイド係数による自己制御性をもつため,本質的に安全であると考えられた.1952~54年に行われた一連のBORAX実験でその安全性が実証された[1].

1960年代後半から70年代前半,アメリカを中心として世界的な原発建設ブームが訪れた.日本でも1966年に茨城県の東海発電所がイギリス方式のMAGNOX炉を建設して初の試験運用を開始し,1970年に国内初の商用原子炉として福井県の敦賀発電所(BWR),美浜発電所(PWR)が稼働して本格的な原子力発電が開始された.

1979年,アメリカのスリーマイル島事故を契機に,原発建設にブレーキがかかり,さらに1986年のチェルノブイリ事故が追い打ちをかけて原子力発電の信頼性に疑問が投げかけられたが,1990年代にはBWRの構造をさらに単純化し,安全性を向上させた改良型沸騰水型原子炉(ABWR, Advanced Boiling Water Reactor)が日本で開発され(柏崎,浜岡,志賀で稼働),2007年には30年ぶりに米国内で新しい発電炉を建設する計画がスタートした.その後も発電所の受注が相次ぎ,原子力発電は復活の道を歩み始めたかに見えたその矢先の2011年3月,東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故が発生,原子力発電の未来は再び見通しの悪い状態となった.しかし地球温暖化を背景に原子力発電の有用性があらためて評価され,天災,事故による物理的損傷への対応を格段に向上させた革新軽水炉(HI-ABWR,Highly Innovative ABWR)や,従来よりもはるかに小さく地域や工場単位で設置できる小型モジュール炉(SMR, Small Modular Reactor)が提案され実用に向けて研究が進められている.現在,世界で400基以上の原子力発電所が運転されており,電力の10%以上を供給している.

原発事故と健康被害

スリーマイル島事故

図17. スリーマイル島発電所.冷却塔を背景に設けられた表示板には,1979年3月28日に事故がおこり,世界の原子力産業に根本的変革をもたらしたと書かれている.

商用原子力発電が開始されて約20年間,世界各地の原子力発電所は大過なく運用され,安全性が確立されたかに思えたが,1979年3月28日*,米ペンシルベニア州スリーマイル島原子力発電所で,世界初の商用原子炉の大事故が発生した(図17).事故を起こした2号機は加圧水型原子炉(PWR)で,二次冷却水浄化用のイオン交換レジンビーズの固着を解消するために圧縮空気システムを使ったメンテナンス作業が行われていたが,圧が不足だったため計装用の圧縮空気システムからも空気を供給した後,そのバルブを閉め忘れたために計装用ラインに水が侵入,給水ポンプが停止,原子炉は自動的に緊急停止した.炉内の圧力が上昇したため圧力逃し弁が作動して炉内の圧力は低下したが,誤作動のため圧力低下後も弁が閉鎖せず冷却水が水蒸気として放出され続けた.さらに計器の不具合が重なり弁が開放されたままであることをオペレータは把握できず,緊急給水ポンプを停止したためさらに冷却水が失われ,炉心溶融を招いた[1].

この事故によりXeを主体とする放射性稀ガス480 PBq,131I 481~629 GBqが空気中に放出され,近隣住民は一時避難を強いられたが[15],短期的にも長期的にも有意の健康被害はなかった.[16,17]

*全くの偶然であるが,この直前の3月16日,米国内では原子力発電所事故を題材とした映画「チャイナ・シンドローム」(主演ジェーン・フォンダ,ジャック・レモン) が封切られており,大きな話題となった.

チェルノブイリ事故

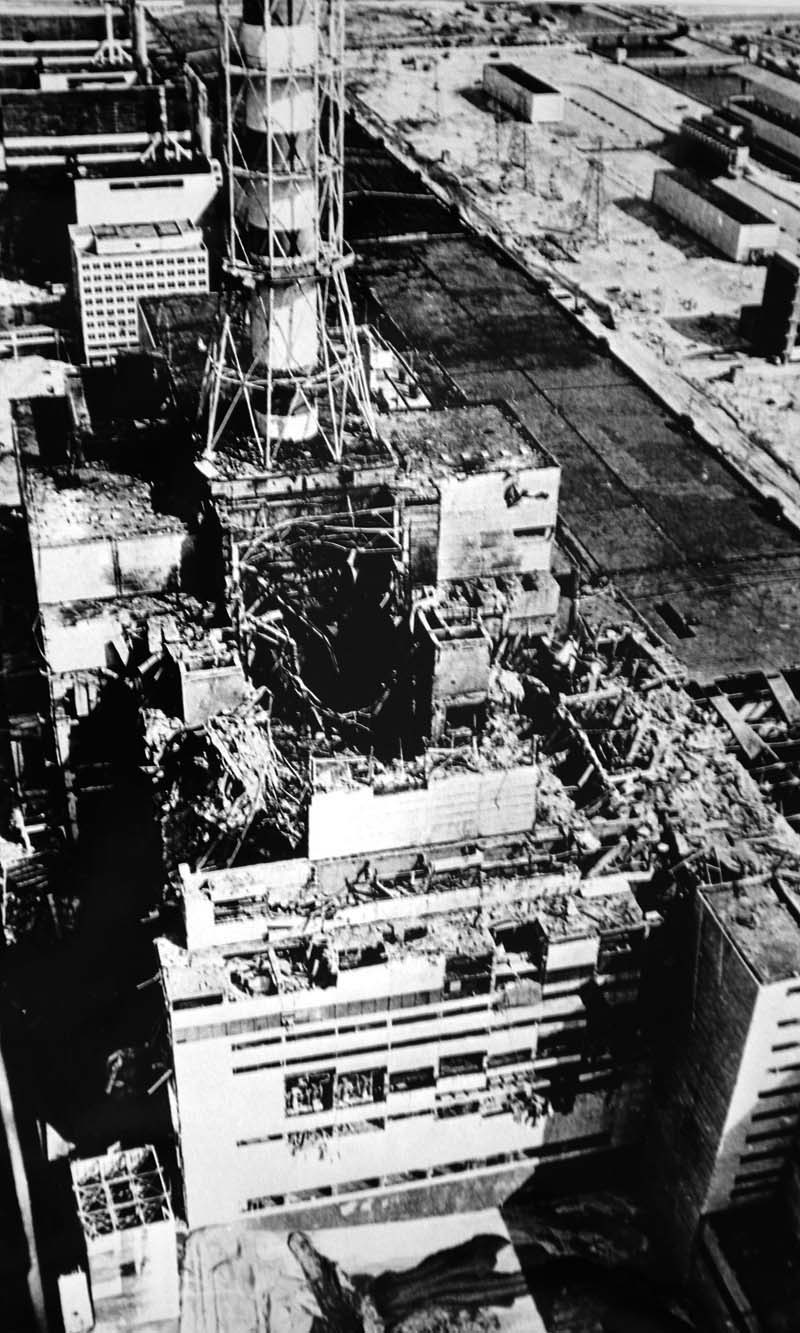

図18. 事故後のチェルノブイリ原子炉建屋.水蒸気爆発と黒鉛火災により破壊されている.

ソビエト連邦ウクライナ州(当時)のチェルノブイリ原子力発電所では4基のRBMK型原子炉*が稼働していたが,1986年4月25日,緊急事態における発電機停止後,バックアップのディーゼルエンジンが起動するまでの数分間,発電機の慣性による発電が可能か否かを確認する実験が4号機で行われた.しかしその途中,出力を低下させた原子炉の動作が不安定になり,出力が急上昇したため制御棒を挿入する緊急停止操作(スクラム)が行われたが制御棒が完全に下りず,即時超臨界となり炉内の温度が急上昇し,水蒸気爆発によって建屋が崩壊,黒鉛火災が発生,炉心は溶融した(図18)[1].

*RBMK原子炉は,減速剤として黒鉛,冷却剤として軽水を使用する独自の設計で,黒鉛火災,水蒸気爆発の危険を併せ持ち,かつ冷却材が失われると反応度が上昇する正のボイド係数を有する点で潜在的な危険性を抱えていた.これに加えて制御棒の先端部分に核分裂反応を促進する黒鉛が使われているため,緊急停止操作(scram)に際して一時的に反応度が上昇する(positive scram)という基本的な不具合もあり,これも事故の一因であった[13].

初期段階で131I 1,760 PBq,137Cs 86 PBqが環境中に放出され,これはそれぞれ炉心の50%,30%に相当する量であった.消防士など緊急作業にあたった93名が2.1Gy以上,43名が4.3Gy以上を被爆し,28名が死亡した.6.5Gy以上被爆した21名のうち生存したのは1名のみであった[6].長期的な影響については,事故処理作業の従事者,高度汚染地域の住民の放射線誘発がんによる死亡約4,000名と推定された.被曝による妊娠分娩の異常,次世代への影響は証明されていない[18].

福島第一原発事故

図19. 事故後の福島第一原発建屋.水素爆発により上部構造が破壊されている.

2011年3月11日に,東北地方をマグニチュード9.0,最大震度7の地震が襲った.福島県双葉町の福島第一発電所では6基の原子炉(BWR)のうち1,2,3号機が運転中であったが,手順通りに緊急停止した.しかし約1時間後,海岸を高さ15mの津波が襲い,屋外に設置されていた非常用ディーゼル発電機が冠水のため停止,蓄電池も冠水してすべての電源が失われた.この結果冷却できなくなった炉心が溶融,1,3,4号機が水素爆発*を起こして大量の放射性物質が空気中に放出された(図19).2号機は爆発こそ起こさなかったが,同じく放射性物質が放出された[13,19].

*軽水炉では燃料被覆管にジルコニウム合金が使用されているが,ジルコニウムは過熱して高温,とくに900℃以上になると,周囲の水蒸気と反応して水素を発生する(Zr + 2H2O → ZrO2 + 2H2).これが炉内あるいは建屋内に蓄積し,小さな電気スパークなどなんらかの契機に爆発する[20],

この事故により空気中に放出された放射性物質の量は,131I 160PBq,137Cs 15PBqで,これはそれぞれ炉心の2~8%,1~3%に相当し,チェルノブイリ事故で放出された量の9%,18%とされる[21].事故発生時の緊急処理にあたった作業者をふくめ急性放射線障害の事例はなく,発癌など長期的な放射線障害も認められていないが[22,23],長期にわたる避難生活や地域社会の構造変化に伴う二次的な健康被害が問題となった[24,25].

出典

- 1. James Mahaffey. Atomic awakening. (Pegasus Books, 2009)[邦訳:百島祐貴訳.ATOMIC AWAKENING.(医学教育出版社/ボイジャー, 2017)]

- 2. Meitner L, Frisch OR. Disintegration of uranium by neutrons: A new type of nuclear reaction. Nature 3615(Feb 11):23-40,1939

- 3. Hahn O, Strassmann F. Über den Nachweis und das Verfahren der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehnden Erdalkalimetalle. Naturwissenschaft 27:11-5,1939

- 4. Anderson HL, Fermi E, Hanstein HB. Production of neutrons in uranium bombarded by neutrons. Phys Rev 55:797-8,1939

- 5. Szilard L, Zinn WH. Instantaneous emission of fast neutrons in the interaction of slow neutrons with uranium. Phys Rev 55:799-800,1939

- 6. Meggitt G. Taming the rays. (Lulu.com, 2008)

- 7. U.S. Department of Energy. The First Reactor. 1982 (DOE/NE-0046)

- 8. U.S. Department of Energy. The Manhattan Project - an interactive history. https://www.osti.gov/opennet/manhattan-project-history/Events/events.htm

- 9. Atomic Heritage Foundation. Human radiation experiments. https://www.atomicheritage.org/history/human-radiation-experiments

- 10. Museum of Radiation and Radioactivity. Why did they call it then? https://www.orau.org/health-physics-museum/index.html

- 11. 放射線影響研究所.https://www.rerf.or.jp/programs/roadmap/health_effects/

- 12. 放射線影響研究所.https://www.rerf.or.jp/about/history/album/list/

- 13. James Mahaffey. Atomic accidents. (Pegasus Books, 2014)[邦訳:百島祐貴訳.ATOMIC ACCIDENTS.(医学教育出版社/ボイジャー, 2017)]

- 14. Allen JR, Knowlton NP, Barron ESG, et al. The acute radiation syndrome: A study of nine cases and a review of the problem. Ann Int Med 36:280-510,1952

- 15. Walker, J. Samuel. Three Mile Island: A nuclear crisis in historical perspective. (Berkeley, CA: University of California Press, 2004)

- 16. Hatch MC. Cancer near the Three Mile Island nuclear plant: radiation emissions. Am J Epidemiol 132:397–412,1990

- 17. Levin RJ, De Simone NF, Slotkin JF, Henson BL. Incidence of thyroid cancer surrounding Three Mile Island nuclear facility: the 30-year follow-up. Laryngoscope 123: 2064-71,2013

- 18. The Chernobyl Forum:2003-2005. Chernobyl's legacy: Health, Environmental and socio-economic impacts and recommendations to the governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine.

- 19. 東京電力株式会社. 福島第一原子力発電所事故の経過と教訓 (2013)

- 20. Bostrom WA. The high temperature oxidation of zircaloy in water. https://www.nrc.gov/docs/ML1009/ML100900446.pdf

- 21. 環境省. 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成29年度版)

- 22. WHO. Radiation: Health consequences of the Fukushima nuclear accident. 2016. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/health-consequences-of-fukushima-nuclear-accident

- 23. 保田浩志. 福島第1原発事故から10年-世界の専門家による影響予測は正しかったか. 医学物理 41:127-33,2011

- 24. 山下俊一.福島原発事故と放射線健康リスク.日本原子力学会誌. 53:678-83,2011

- 25. 原子力災害専門家グループのコメント https://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka.html

- 26. Ionizing radiation: Sources and biological effects. UNSCEAR. 1982 Report to the Gneral Assembly, with annexes. Annex E. Exposures resluting from nuclear explosions.

- 27. 環境における人工放射能の研究2015. 気象庁気象研究所

- 28. 熊取敏之. 元「第五福竜丸」乗組員の臨床医学的経過.放射線科学 11:52-3,1968

- 29. 三好和夫. ビキニ放射能症の臨床並に血液学的観察. 日本血液学会雑誌 18:1-28,1955

- 30. 聞間元. 第五福竜丸乗組員のC型肝炎. 月間保団連 845:30-35,2001

- * 図版は特に記載のないものは Public Domain