- 骨

- 骨折

- 原著論文

- 1902 X線発見以前には知られていなかった骨折の診断

- 関連文献

- 1953 初期の10年間におけるX線の骨折診断における役割の変遷

- 正常像・骨化中心

- 骨端症・全身疾患

- 原著論文

- 1908 Köhler病の初報

- 1907 大理石病の初報

- 関節造影

骨

骨折

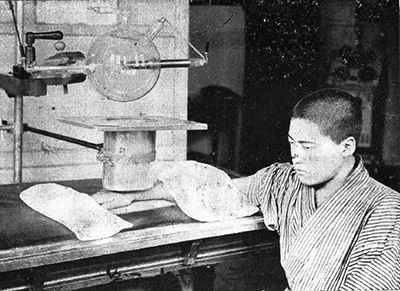

図1.手関節のX線撮影.むき出しのX線管球,撮影筒(cone)が見える[7].

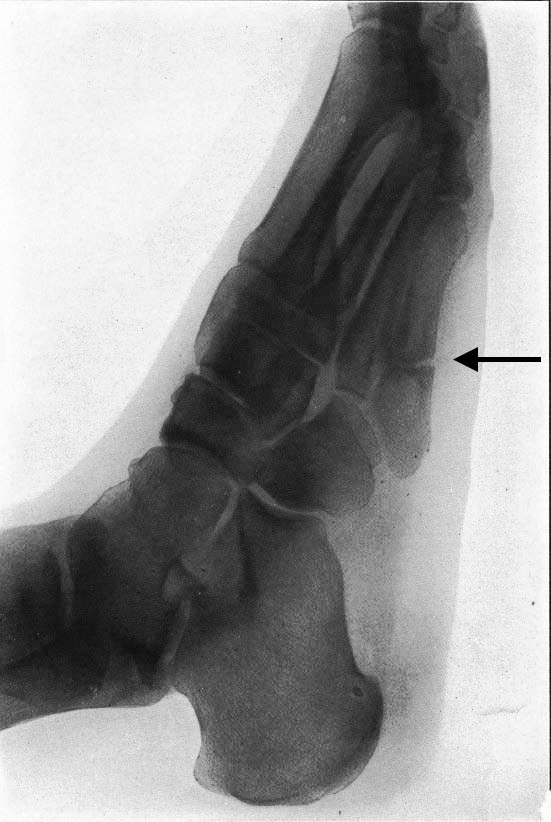

図2.橈骨骨折(Colles骨折)[8].

レントゲンによるX線発見を世界が知ったのは1896年1月5日のことであるが,骨は当時の原始的なX線装置でも容易に観察することができたことから(図1),1月下旬には早くも骨折のX線写真が報告され,その後も様々な骨病変のX線写真が続々と報告されてその威力を見せつけた.骨疾患のX線診断の発展において特徴的なことは,例えば造影法の発明によって画期的に進歩した消化管診断,尿路診断などの領域と異なり,X線管球,フィルム,グリッドなどX線撮影技術全般の進歩と手を携えて,徐々に進歩していったことである.

早期から積極的に撮影されたのはやはり骨折,脱臼で,例えばColles骨折のように従来から臨床的に良く知られていた骨折の所見がX線像で確認されると同時に[1](図2),Jones骨折に代表される新たなタイプの骨折や[→原著論文],X線写真でしか診断できない "X-ray fracture" の存在が知られるようになった.X線以前には「捻挫はしばしば骨折よりも重症」という認識があったが,これは単に骨折が誤って捻挫と診断されていたためであることもわかった[2].

X線の登場は外傷学に革命的な変化をもたらした.すでに1897年の時点でアメリカの放射線科医Thompsonは「消毒法,麻酔に次いで,今世紀の発明でX線ほど外科手術に影響をもたらしたものはない.その最初のものが,外科医による骨折と脱臼の診断,体内の異物の発見である」と述べている[3].

しかしその一方で,X線撮影で予想外の骨折が発見されたり,不全治癒が証明されるなど,既にこの頃からX線写真が医療訴訟に利用されて医師が不利な立場に置かれたりするなどの事例が相次いだ.その背景には撮影技術の不備,経験不足による誤診も少なからずあった.このため,骨折,脱臼におけるX線の意義について懐疑的な意見も提示され,特に米国外科学会はその1900年の意見書で,X線検査は補助的なものにとどめるべきとしている[4].しかし約10年後の1912年,英国医学会はその骨折治療に関する意見の中で「術前には十分なX線写真の撮影が絶対的に必要であり,少なくとも直交する2方向の撮影を行なうべきである」としている[5].これを受けて米国外科学会の報告書も,1913年の報告書ではあらためてX線検査の有用性に言及し,1915年の報告書では固定前後でX線撮影あるいはX線透視を少なくとも2方向で行ない,治療終了時には癒合を確認,記録するためにX線撮影を行なうことを推奨している[6].この当りの事情は,X線と骨折診断への影響とその変遷を回顧したPeltierの総説に詳しい[→関連文献].

原著論文

図3. 54歳男性.第5中足骨基部骨折.

【要旨】著者は,自らダンス中に躓いて受傷した.第5中足骨基部の圧痛,腫脹があり,X線写真で骨折を確認した(図3).それまでも同様の受傷機転,症状の患者を診た経験があったが臨床的に骨折と確診できないでいた.自らの骨折後,短期間に同様の症例が立て続き,いずれもX線で同一の所見を確認できた.従来,中足骨の骨折の機序は専ら直逹外力とされていたが,間接骨折であることが明らかになった.

【解説】第5中足骨基部骨折,すなわち現在でいうJones骨折(下駄履き骨折)の初報である.外科医である著者自らの受傷経験をもとに報告している点が興味深い.本文にあるように,X線以前の骨折の診断は,局所の圧痛,腫脹,皮下出血,軋音(crepitus),変形,授動変位などをもとに行なわれていた.Jonesは以前にも同様の症例を経験していたが,圧痛,腫脹以外の所見に乏しく骨折と確診できなかった.しかし,自らの骨折でX線所見による確証を得た.初期の骨X線診断は,例えばColles骨折のように既知の骨折のX線像を確認するところから始まったが,このようにX線によって初めてその存在が明らかとなった骨折も少なくなかった.6症例が供覧されており,X線写真の画質はなかなか良好であるが,少なくとも印刷でみる限り症例2,症例3以外は骨折線がはっきりしない.

関連文献

【要旨・解説】1953年に書かれた総説であるが,X線発見後約10年間における外傷学,特に骨折の診断,治療への影響を振り返っている.一般大衆,軍医学,医療,医学教育にわけて述べ,医療訴訟をめぐる法律的問題についても触れられている.

X線はその発見直後から,骨折の診断に大きな変革をもたらし,特に戦場で金属異物の診断とともにその威力を発揮した.しかし,骨折の診断にX線写真は必須であり,これ無くして骨折を診断することは倫理に悖るという意見がある一方で,その意義について懐疑的な声も根強くあった.1900年のアメリカ外科学会の委員会報告は,骨折におけるX線のルチーン利用を正当化する理由がないという結論であったが,同年,初のX線を活用した骨折の教科書が出版され,1913年の同委員会の意見はX線の利用を推奨する方向に転換した.

正常像・骨化中心

図4.正常像と初期異常像をまとめたKöhlerの教科書の初版(1910)より.上段は正常膝関節,下段は初期の関節症(骨棘や変形が示されている) [11]

X線診断の黎明期には当然のことながら正常像の何たるかも明らかではなかった.誰の目にも明らかな長管骨の大きな骨折はともかくも,特に小児の骨化中心,種子骨などがしばしば骨折と誤診された.骨形成は,複数の骨化中心で骨化が起こりこれが癒合して進むことは既に解剖学的に知られていたが,これが臨床にもちこまれ,骨化中心の出現,消失(癒合)といった言葉が使われるようになったのはX線以降である.早くも1897年には,手の骨化に関する知見が報告され[9],1904年には全身の骨化順が検討されている[10].1911年,日本からウィーンに留学した藤浪剛一がKienböckの指導の下,200例の正常例をもとに手根骨の骨化を検討しているが[→原著論文],現在の知識からみてもほぼ正しいものといえる.

特筆すべきは,1910年にKöhlerが著した正常像とこれと鑑別すべき初期異常像をまとめたアトラスで[11],その大半が骨のX線所見にあてられている(図4).まだ実際の写真ではなくスケッチだけであるが,その後数年毎に改訂されて版を重ねて写真が掲載されるようになり,また英,仏,伊,西の各国語に訳され,1953年の9版以降は対象を骨疾患に絞って,最新版は2001年の14版である[12].初版は約180頁であったが,最新版は約1,000頁を超える大著となっている.

骨端症・全身疾患

図5.11歳男児.Perthes病.大腿骨頭の変形が認められる[14].

図6.12歳女児.くる病.(左)骨端透亮帯の開大,不明瞭化,杯状変形が認められる.(右)リン酸治療7ヵ月後[19].

1900年初頭から1910年代にかけて,現在では骨端症,無菌性骨壊死などと総称され放射線科医の名前が冠されている疾患が次々と報告された.たとえば良く知られたものにOsgood-Schlatter病(1903)[13],Köhler病(1908)[→原著論文],Perthés病(1910)[14](図5),Kienböck病(1910)[15],Calvé病(1910)[16],Sever病[17], Freiberg病(1915)[18]などがある.これらの疾患の多くはX線写真の登場により,その特徴的な所見によって初めて診断されるようになったもので,当時は成因がわからず,結核,くる病などとの鑑別が議論された.

全身性骨疾患のX線所見についても初期に多く報告されている.例えばくる病/骨軟化症については,その病理学的な所見はX線発見以前から知られていたが,1920年にはLooser zoneに名前の残る Looserが現在も教科書に記載されている基本的な所見を詳しく報告している[19](図6).

現在は遺伝性代謝異常症として理解されている先天性骨疾患も1900~20年代に多く報告されており,X線写真で初めてその存在が知られるようになった疾患も少なくない.例えば1904年に大理石病[→原著論文],1915年に骨斑紋症[20]が Albers-Schönberg により報告されている.遺伝性骨系統疾患のプロトタイプともいえる1917年Hunter病[21],1919年Hurler病[22],1929年Morquio病[23]もこの時期に集中して初報されている.

原著論文

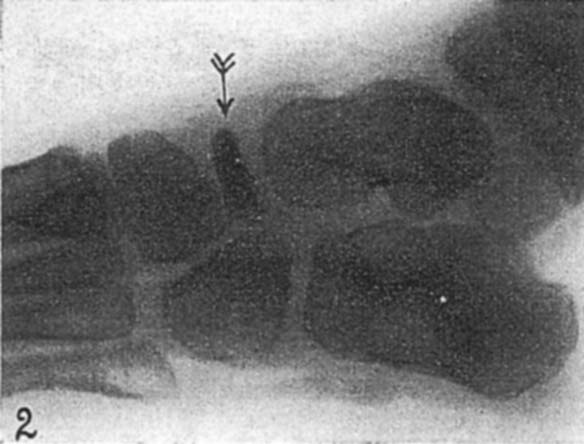

図7. 男児.舟状骨の硬化像

【要旨・解説】足の舟状骨の骨端症,いわゆるKöhler病の初報である.症例は5~9歳の男児3例で,いずれもX線写真で舟状骨に高度の硬化性変化が認められた(図7).うち1例は両側性で,なおかつ両側膝蓋骨にも同様の変化が見られた.当時このような疾患は報告がなく,未知の新しい疾患と思われるが,比較的短期間に3症例を経験したことから比較的多い疾患であろうとも述べている.成因として,クレチン病,蒙古症,くる病,淋病,梅毒,結核などの可能性を検討し,そのいずれもあてはまらずその後の検討を待つとしている.Köhler病をふくめ骨端症の成因については現在も不詳の点が多いが,発育期の骨に対する軽微な外傷,ストレスによる虚血性壊死が主因と考えられている.特に舟状骨に好発する理由として,舟状骨の骨化が他の足根骨に比して遅いことが関連している可能性をvon Recklinghausenに指摘されたとの記載があり,正鵠を射たものと言えよう.

現在,Köhler病という名称は主に足の舟状骨の骨端症をさして用いられるが,この初報に膝蓋骨病変の合併が記載されていることから膝蓋骨の骨端症についてもこの名称が用いられることがある(膝蓋骨の骨端症としては,膝蓋骨下端の二次骨化中心に発生するSinding-Larsen-Johansson病があるが,Köhler病は膝蓋骨中央部の一次骨化中心の病変をさす).

図8. 大理石病.右股関節.

【要旨・解説】大理石病(osteopetrosis)の初報,一例報告である.26歳男性.軽度の外傷で2度の大腿骨骨折を来たしており,X線写真で全身骨の異常が認められた(図8).四肢骨,脊椎,胸郭など全身の骨に「大理石状」の濃度上昇があり,内部構造が失われている.前医では撮影条件の不良(露光時間不足)と判断されていた,という点は興味深い.インテリジェンスの高いビジネスマンで,その後結婚もして通常の生活を送っていると書かれており,現在の分類では遅発型(成人型)と思われる.著者は「臨床的に骨脆弱性を呈する稀な全身骨疾患」 と思われるとしており,同じく骨硬化像を呈する梅毒を否定している以外にはその成因については特に言及していない.

1900年代初頭には,現在ではその多くが遺伝性代謝異常症に分類される数々の骨系統疾患が,X線撮影によって初めて認識されるようになった.この大理石病もその1つであるが,X線所見が顕著であることから特に注目をひくものであった.現在では破骨細胞の機能に関連する複数の遺伝子異常が同定されている.

関節造影

図9.酸素による膝関節造影.正常像[25].関節包はわかるが,半月板など膝内構造は良く見えない.

図10.Horizontal x-ray beam technique による膝関節二重造影.内側半月板断裂が明瞭に描出されている[27]

早くも1905年に膝関節に,陰性造影剤として酸素を注入する試みが学会報告され[24],翌1906年にもHoffaが酸素による膝関節造影を発表している[25](図9).しかし,軟骨や半月板と空気のコントラストには乏しく,また大量の酸素を注入することによる不快感,空気塞栓の危険などもあり,実用には至らなかった.1930年代になると,陽性造影剤であるヨード製剤が試みられ,さらに1933年にはBircherが空気を併用する二重造影を報告しているが[26],高浸透圧のイオン性造影剤は滑膜刺激,疼痛が強く,また余剰造影剤が垂れて関節構造が見えなくなる欠点があり普及しなかった.

1959年,スウェーデンのAndren, Wehlinは,少量の造影剤,空気を注入して水平X線束によって撮影する方法(horizontal x-ray beam technique)を開発した[27](図10).使用する造影剤が少ないことから余剰造影剤が病変を隠すこともなく,陽性造影剤で薄く覆われた半月板や軟骨が空気で輪郭され,接線方向に入射するX線束により明瞭に描出される.侵襲も小さく,患者は即日歩行して帰宅することができた.しかしこの方法は,盲目的に角度を決めて撮影するため,わずかなX線入射角度のずれで,半月板の描出が不良になるなど確実性に欠ける問題があった.そこで,透視下に観察しながら最適な角度でスポット撮影する方法(fluoroscopic spot-filming)が推奨された[28].この方法では必要に応じて関節に負荷を加えるストレス撮影も可能で,臨床的に重要な情報が得られることから広く普及し,1990年代にMRIによって置換されるまで重用された.

出典

- 1. Corson ER. Some observations on Colles' fracture by the aid of the x-ray. Medical Record. 54:649-53,1897

- 2. Wilbert, M. I. A comparative study of fractures of the extremities. Trans Am Roent Ray Soc. 4:195-204,1904

- 3. Thompson S .The presidential address to the Roentgen Society, November 5, 1897. Arch Roentgen Ray 2:23-30,1898

- 4. Report of the Committee of the American Surgical Association of the Medico-legal relations of the X-rays, 1900

- 5. Report of the committee on treatment of simple fractures. Brit Med J. Nov.30,1505-41,1912

- 6. Treatment of fractures. Reports of the committee on fractures of the American Surgical Association for 1913, 1914, 1915, 1916,1918, 1921

- 7. 藤浪剛一. れんとげん學 (改訂第4版)(南山堂, 1925)

- 8. Williams FH. The Roentgen rays in medicine and surgery. (Macmillan, London. 1902)

- 9. Behrendsen. Studien uber dier Ossifikation der menschlichen Hand mittels des Rontgenverfahrens. Dtsch Med Wochenschr 27:433,1897

- 10. Hickey PM. The development of the skeleton. Tran Am Roent Ray Soc 4:120-127,1904

- 11. Köhler A. Lexikon der Grenzen des normalen und der Anfänge des pathologischen im Röntgenbilde. (Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg, 1910)

- 12. Holthusen AW, Köhler A, et al. Grenzen des normalen und Anfänge des Pathologischen im Röntgenbild des Skeletts. (Thieme Georg Verlag, 2001)

- 13. Osgood RB. Lesions of the tibial tubercle occurring during adolescense. Boston Med Surg J 148:114-117,1903

- 14. Perthés G. Über Arthritis deformans juvenilis. Deutch Zeitschr Chir 107:111-59,1910

- 15. Kienböck R. Über traumatische Malazie des Mondbeins und ihre Folgezustände: Entartungsformen und Kompressiorsfrakturen. Fortschr Röntgenstr 16:77-1O3,1910/11

- 16. Calvé J. Sur une forme particulidre de pseudo-coxalgie greffée sur des déformations caractéristique de l'extremité supérieure du fémur. Rev Chir (Paris) 42:54-84,1910)

- 17. Sever JW. Apophysitis of the os calcis. N Y Med J 95:1025-29,1912

- 18. Freiberg AH. Infarction of the second metatarsal bone, a typical injury. Surg Gynecol Obst 19:191-193,1914

- 19. Looser E. Über Spätrachitis und Osteomalacie. Klinische, röntgenologische und pathologisch-anatomische Untersuchungen. Dtsch Z Chir 152:210-357, 1920

- 20. Albers-Schönberg HE. Eine seltene, bisher nicht bekannte Strukturanomalie des Skelettes. Fortschr Röntgenstr 23: 174-5,1915/1916

- 21. Hunter CA. A rare disease in two brothers. Proc R Soc Med 10:104–116, 1917

- 22. Hurler G. Über einen Typ multipler Abartungen, vorwiegend am Skelettsystem. Z Kinderheilkd 24:220-34,1919

- 23. Morquio L. Sur une forme de dystrophie osseuse familiale. Arch Méd Enfants 32:129-140,1929

- 24. Werndorff R, Robinsohn I. Über intraarticuläre und interstitielle Sauerstoff-Insufflation zu radiologischen, diagnostischen und terapeutischen Zwecken. Verhandlungen der deutschen Röntgengesellschaft für orthpädische Chirurgie IV, 9-11,1905

- 25. Hoffa A. Über Rontgenbilder nach Sauerstoffeinblastung in das Kniegelenk. Berlin Klin Wochenschr 43:941-5,1906

- 26. Bircher E. Über Binnenverletzungen des Knigelenkes. Langenbecks Arch Klin Chir 177:290-359,1933

- 27. Andren L, Wehlin L. Double-contrast arthrography of the knee with horizontal roentgen ray beam. Acta Orthop Scand 29:307-14,1959

- 28. FreibergerRH, Killoran PJ, and Cardona C. Arthrography of the knee by double contrast method. AJR 97:736-747, 1966.