- 画像下治療(IVR)1

- 血管拡張術

- 原著論文

- 1964 初のIVR手技"Dotter法"PTA

- 1974,1976 バルーンカテーテル法

- 1979 PTCAの初報

- 関連文献

- 1985 DotterとCookの出会い

- ステント

- 原著論文

- 1969 血管内ステントの初報

- 1983 形状記憶合金による血管内ステント

- 関連事項

- Interventional Radiologyの由来とその訳語

- ステントの由来

画像下治療(IVR) 1

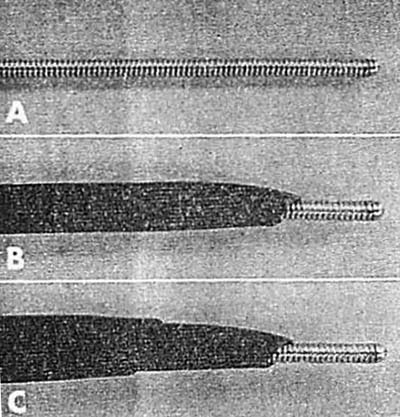

図1.Dotterが使用したカテーテルシステム.ガイドワイヤ(A)にカテーテル(B)を被せて狭窄部を拡張し,必要に応じてさらに太いカテーテル(C)を重ねて被せる.[1]

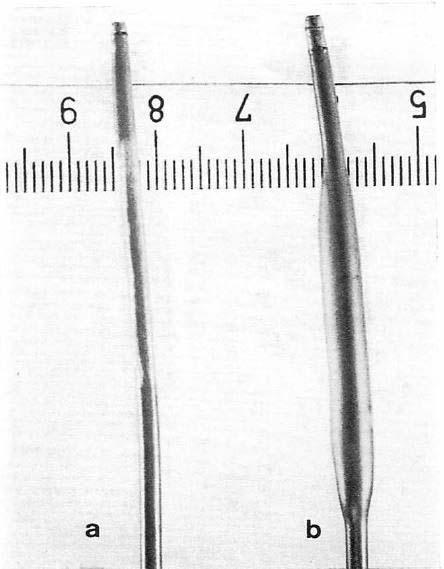

図2.Grüntzigが開発したバルーンカテーテル.[→原著論文]

Inverventional Radiology (インターベンショナルラジオロジー)は,もともとは放射線診断の技術である血管造影のカテーテル手技を,疾患の治療に応用する分野である.適切な日本語訳がないが,画像下治療,IVRなどと称される[→関連事項].

血管拡張術

世界初のIVRは,1965年,米国オレゴン大学の放射線科医Charles Dotterによる,大腿動脈の動脈硬化性閉塞に対する血管拡張術である.Dotterは血管造影の手技中,カテーテルが意図せずにアテローマで狭窄した総腸骨動脈に進入し,その後再疎通した例を経験したことから,カテーテルによる血行再建の可能性を動物実験で研究していた(図1).初めての患者は82歳の女性で,足趾の壊死があり切断術の適応であったが,患者が頑なに拒否したため,Dotterは既に動物実験で実証していた手技を試み,鼠径部を穿刺して太いカテーテルをアテローマ内に通すことにより再疎通に成功した.直後から患者は足の温感を取り戻し,次第に壊死も治癒した.Dotterはこの症例を含む9例について報告した[→原著論文].この方法は "Dottering" と呼ばれたが,その後 経皮経管的血管形成術(percutaneous transluminal angioplasty, PTA)として発展した.当時の動脈硬化性血管閉塞に対する治療法としては,外科的な内膜剥離術,血管グラフトなどがあったが,その適応がなければ下肢切断術を行なわざるを得なかった.従ってカテーテルによる簡単な手技で下肢切断を回避できるこの治療法は画期的であった.

しかし当時,米国内ではほとんど顧みられず,これを評価して発展させたのはヨーロッパの研究者であった.その代表がドイツのEberhard Zeitler (1930-2011),スイスのAndreas Grüntzigである.1974年,GrüntzigはDotterの方法を改良して,バルーンカテーテルを開発し(図2),下肢動脈の拡張術に成功した[→原著論文].さらにこれを腎血管性高血圧の腎動脈[3],狭心症の冠動脈[→原著論文]に応用した.その後PTAは急速に普及し,以後現在にいたるまで,バルーンカテーテルによるPTAは血管狭窄疾患の治療法の中心的位置を占めている.

原著論文

《1964-初のIVR手技 "Dotter法" PTA》

Description of a new technique and a preliminary report of its application

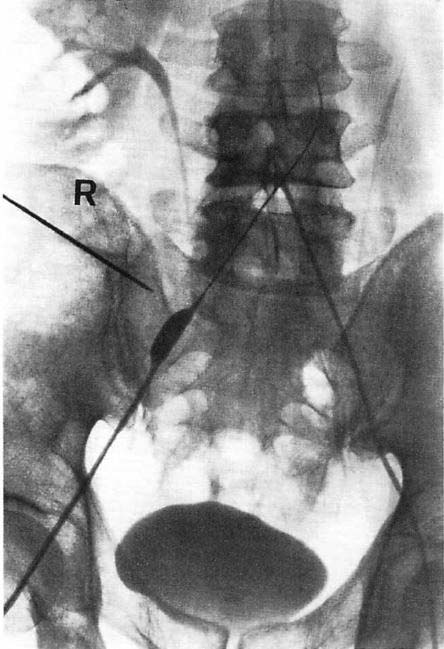

図3.膝窩動脈の完全閉塞.A.術前.B.カテーテル治療後.三分岐以下の動脈の再疎通が得られている.

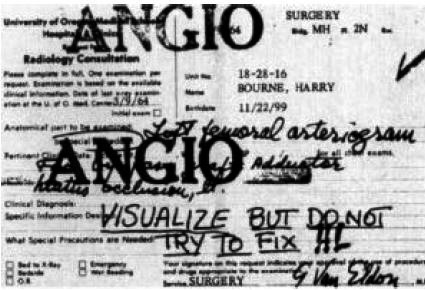

図4.症例3の検査依頼票.造影のみ,治療するな(VISUALIZE BUT DO NOT TRY TO FIX)と書かれている[2].

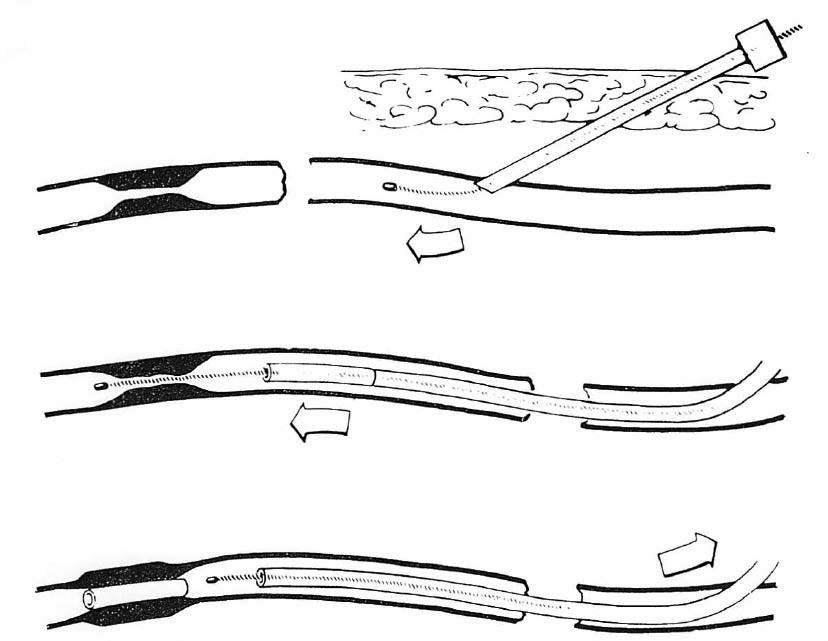

【要旨・解説】下肢動脈の動脈硬化性狭窄,閉塞のカテーテルによる拡張術の報告で,その後Interventional Radiologyと呼ばれるようになる一連の手技の初報である.具体的には,鼠径部の大腿動脈を経皮的に順行性に穿刺し,ここからガイドワイヤを挿入してアテローマによる狭窄部を越えて遠位まで送る.これに外径0.1インチのカテーテルを被せてアテローマを通過させながら拡張する.可能であれば,これに外径0.2インチのカテーテルをさらに被せる.

当時,下肢動脈の閉塞性動脈硬化症の治療法としては,内膜剥離術,静脈グラフトなどがあったが,その適応がない場合は専ら下肢切断術が行なわれていた.ここでは下肢切断術が予定されていた9例11肢についてカテーテルによる血管拡張術を行ない,8肢で切断術を回避できた(図3).

カテーテルによる血管形成術は,現在ではバルーン拡張術が基本であるが,この段階ではまだバルーンカテーテルはなく,専ら太いカテーテルを通すことによって拡張している(Dotter法).本文中に「同心円状カテーテル」(concentric catheter)を開発中との記載があり,その詳細については触れられていないが,おそらくバルーンカテーテルのようなものと思われる.

手技の上で特に強調されているのは,アテローマ内(trans -atheromatous)に経路を再建して狭窄部の近位,遠位それぞれ本来の内腔に交通を作ること(lumen-to-lumen)で,アテローマ周囲(periatheromatous)に経路を作らないようにすることが予後に重要であるとしている.ここには特に記載がないが,この2年後にDotterが日本で行なった講演記録によると,アテローマ内をガイドワイヤは意外に容易に貫通するが,カテーテルを通すには相当の力と根気が必要で,カテーテルを回したり,先端を45度に切ったカテーテルが良いなどと述べている[1].

著者も述べているように,下肢切断が不可避な背水の陣の状況で,患者にとってはこの手技を行なって失うものはなく,成功すれば大きな利益が得られる.著者自身もこの技術のさらなる発展に大きな期待を述べているが,不成功に終わった患者のひとりが,新しいカテーテルの開発を心待ちにしているという記載は印象的である.

しかし,Dotterの方法はなかなか血管外科医の受入れるところとはならず,しばしば批判も浴びた.この論文に供覧されている症例5については,外科医が血管撮影を依頼するにあたって「造影のみ.治療するな」と書き込んでいたが(図4),Dotterは浅大腿動脈の狭窄はそのままにして,深部大腿動脈を拡張し,その後外科医が行なった浅大腿動脈の治療は失敗したが,深部大腿動脈が開存していたため予後良好であったという[2].

《1974, 1976-バルーンカテーテル法》

図5.バルーンカテーテルによる腸骨動脈の血管拡張術

下肢動脈の動脈硬化性狭窄に対するいわゆるバルーンカテーテル法の初報である.前掲のDotter法は,狭窄部に太いカテーテルを通して拡張する方法であったが,ここでは内カテーテル(Grundkatheter)の回りに薄い塩化ポリビニールの外カテーテル(Überkatheter)を密着させ,その一部を生食や造影剤を注入することにより拡張させてアテローマを壁に向けて圧縮する方法を提示している.「バルーン」 という言葉は使用していないが,現在も使用されているバルーンカテーテルの原型である.内カテーテルは6F(外径2mm)で,バルーン拡張時の外径は4~6mmとなる.

カテーテルの開発経過については触れられていないが,共著者の物理学者Hopfが,バルーンの材質や構造を研究したものと思われる.本文中にも書かれているが,当時既にラテックス製のバルーンカテーテルは存在したが,「コシ」がなく血管の硬さに負けて砂時計状に変形してしまって役に立たず,新たな設計が必要であった.

最初の1974年の論文は初期のシングルルーメンカテーテルによるもので,バルーンを拡張時にはカテーテル先端を閉鎖する必要があったが,2番目の1976年の論文はこれをさらに改良してダブルルーメンカテーテルとしたもので,現在のバルーンカテーテルと基本的に同じ構造である.

Dotter法に対する利点として,カテーテルを前後に移動しないので遠位の塞栓症のリスクが少ないこと,バルーン部分の長さ,太さを症例に応じて選択できること,Dotter法では最大径4mmが限界であったがそれ以上の太い血管にも対応できることなどが挙げられている.中でも大きな利点は,カテーテル径の問題で,Dotter法では腸骨動脈のような太い血管を拡張するにはそれに応じて太いカテーテルを挿入する必要があり,穿刺孔も大きくなって血管損傷,出血などのリスクが増大する.この点,本法では通常の太さのカテーテルで大きなバルーンを使用することができる.

1974年の論文では15例,1976年の論文は55例を報告しており,いずれも有意な改善が得られている(図5).注目すべきは,いずれの論文もこの血管拡張術をDotter法であると明記して,Dotterのクレジットを明らかにしている点である.丁度10年前,1964年にDotterが発表した方法は,アメリカではほとんど行なわれなかったが,ヨーロッパでは "Dottering" として臨床例を重ね,改良された.この方法がその後急速に普及したことには,このGrüntzigの功績が大きいといえよう.

《1979-PTCAの初報》

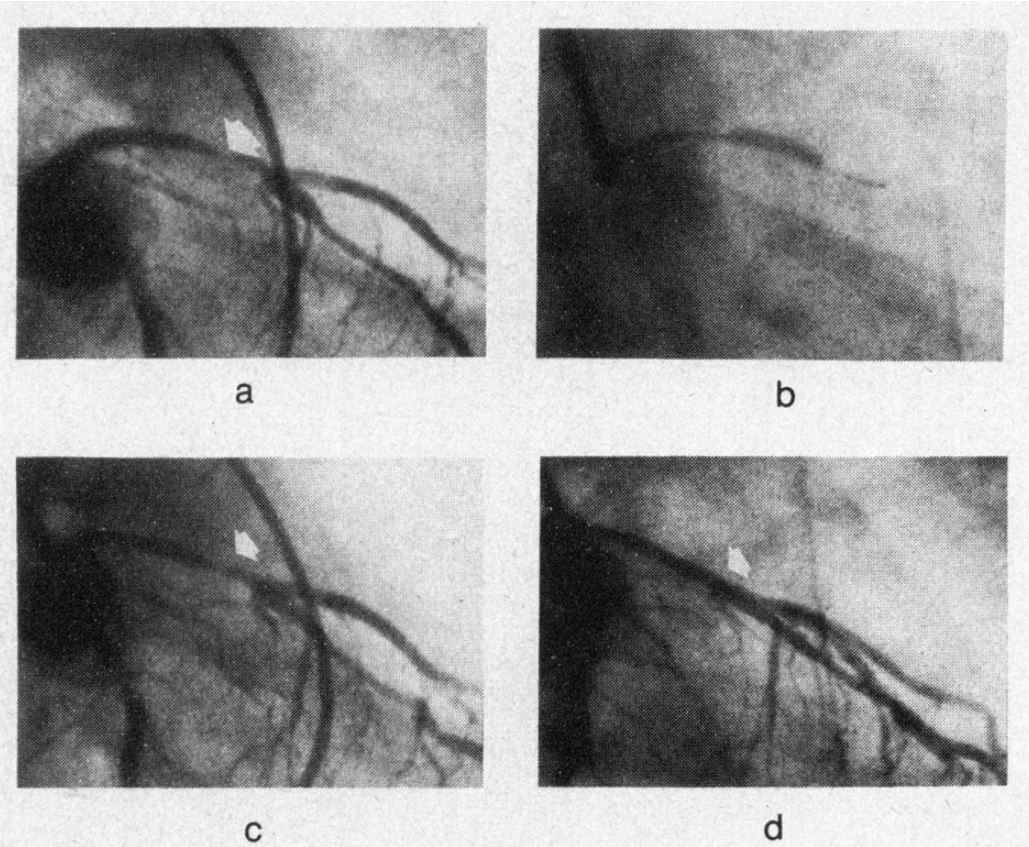

図6.バルーンカテーテルによる拡張術.38歳男性,狭心症.a. 術前,左前下行枝の狭窄,b. バルーンカテーテルによる拡張中,c. 術直後, d. 1ヵ月後.狭窄が消失している(→).

1974年,1976年の前報で,バルーンカテーテルによる下肢動脈の動脈硬化性閉塞症の治療に成功したGrüntzigが,冠動脈への応用を報告した論文で,現在も冠動脈狭窄の標準的治療法として広く行なわれているPTCAの初報で,PTCAという名称も初出である.1976年に,イヌの冠動脈で成功を報告後[4],1978年に5例の臨床例を短報として報告しており[5],本稿はこれを含む50例について,手技と成績を報告している.なお共著者のÅke Senningは心臓ペースメーカーの発明者である.

基本的な技術は,下肢動脈の場合と同じで,外径8~9Fの親カテーテルを冠動脈入口部に置き,これをガイドとしてダブルルーメンのバルーンカテーテルを冠動脈に挿入する.ただし下肢動脈の場合と異なり,ワイヤはバルーンカテーテルに固定されている.カテーテルの外径はなぜか記載がないが,バルーン拡張時の径は3~3.8mmとしている.拡張は4~5気圧,3~4秒,全体を通じて動脈の閉塞時間は15~20秒である.動物実験の報告では,バルーン拡張中の末梢虚血を懸念してローラーポンプで大腿動脈の血液を末梢に灌流しているが,臨床例では特にこのような処置は行なっていない.

狭心症患者50例 (パイパス術後8例を含む)に拡張術を施行し,32例で成功(狭窄率84%→34%)した.フォローアップ期間は最大18ヵ月と短いが,再拡張術,バイパス手術など追加治療が必要となった例は5例で,拡張は全体によく維持された.不成功の理由は,血管の屈曲など解剖学的理由のほか,多枝病変,バイパス術後例などに多かった.

この時点で,この方法の最も良い適応は,狭心症発症からの期間が短く,アテローマが柔らかい例で,バイパス術適応例の10~15%にとどまると,かなり控えめな結論になっているが,これがかえって幸いしてその後の好実績を生み,その後の普及につながったとも言われる.

なお本稿にも掲載されている第1例は,Adolph Backmanという狭心症の38歳男性で,バルーン拡張後,狭窄,自覚症状ともに消失したが(図6),2000年に安静時胸痛が再発し再検査を行い,23年前の治療部位を含め狭窄がないことが確認された[6].

関連文献

《1985-DotterとCookの出会い》

図7.(上) 1963年RSNAの展示ブースのCook.(下) 議論を交わすDotter(右)とCook(左) [7] (許可を得て転載)

【要旨・解説】世界に冠たる医療機器メーカーCook社の創業者 クック(William Cook) が,Dotterの訃報に接してAJR誌に寄せた惜別の辞であるが,血管形成術を誕生させた2人の運命的な出会いとその後の交友がユーモア溢れる文章で綴られている.

Cook社を創業した直後,1963年の北米放射線学会(RSNA)の展示ブース(図7)でCookがデモをしているところに,オレゴン大学放射線科のCharles Dotterが現われ,バーナーとカテーテル材料のテフロンチューブを一晩貸してくれと言ってきた.変人だとは思ったが貸したところ,翌朝,Dotterは立派なカテーテルを10本作って戻って来て,Cookはこれを1本10ドルで売ることができた.1週間の会期中,Dotterは毎日ブースを訪れてCookと議論を交わし,その後オレゴン大学の自分の研究室に旅費を出して招いた.翌年,Dotterの求めに応じてCookが作製したカテーテルを使って,Dotterは世界初の血管形成術を成功させた[→原著論文].

以後,二人は生涯を通じて公私ともに思いを分かち合う親友となり,DotterはCookの協力で次々と新しいデバイスを開発,臨床応用に成功してInterventional Radiologyを確立した.Cook社はその他にもGrüntzig, Judkins, Gianturcoら多くの創成期の放射線科医に協力して,それぞれのアイデアを試作,製品化することによりその発展を支え,カテーテル,ガイドワイヤ,ステントなど医用器材のトップメーカーに急成長した.

ステント

PTAによる血管拡張は短期的には良い成績をおさめたが,再狭窄が問題であった.これを克服するために,ステントが開発された[→関連事項].ステントは血管内に挿入して血管壁の形状を保持するための円筒形のデバイスであるが,その可能性については既に1969年にDotterが提唱している[→原著論文].

しかし本格的に研究,開発されたのは1980年代で,1983年にRadiology誌に並んで報告されたDotterとCraggの形状記憶合金ナイチノールを使用したステント[→原著論文]は,いずれもイヌの動物実験であるが大きな関心を呼び,ステントの臨床応用の端緒を開いた.ステントの名称を現在のような意味で初めて使用したのも,このDotterの論文であった.

Dotter, Craggのステントは,いずれも金属ワイヤをバネ状に巻いた単純なコイルスプリング型であったが,1985年には米国テキサス大学のPalmazがバルーン拡張チューブ型ステントを[8],1987年にエモリ大学のRoubin, Gianturcoらがバルーン拡張コイル型ステント[9],ヨーロッパではPuelおよびSiwardが自己拡張型のWallstentを開発し[10],ステントの基本型がほぼ出揃った.内膜新生によるステント再狭窄の問題は,2000年代になり薬剤溶出性ステント(drug-eluting stent, DES)が開発されて画期的に改善され,現在もなお様々なDESの開発が進められている.

原著論文

《1969-血管内ステントの初報》

図8.ガイドワイヤにチューブ状のステントを被せ,これをカテーテルで押して狭窄部に挿入する.

【要旨・解説】経カテーテル的血管拡張術を創始したDotterによる,動物実験ではあるが血管内ステントの初報である.ただし,まだステントという名称は使用されておらず,チューブグラフト(tube graft)と称している.

イヌの頸動脈をカットダウンしてガイドワイヤを先行させ,ステントおよび同径のカテーテルを被せて,カテーテルで後ろから押しながら留置するという非常に原始的な方法ではあるが(図8),25頭のイヌでこれを実験して成功している.初めは,様々な材質のチューブを使ったがいずれも翌日には血栓化してしまった.しかし,コイルスプリングに変えたところ,2年以上の開存が得られたとしている.

1969年という早い時点でステントの可能性を示した報告であるが,ステントが本格的に研究されるようになったのは1980年代以降で,Dotter自身も次項に紹介する1983年の論文までステントの改良は行なっていないようである.

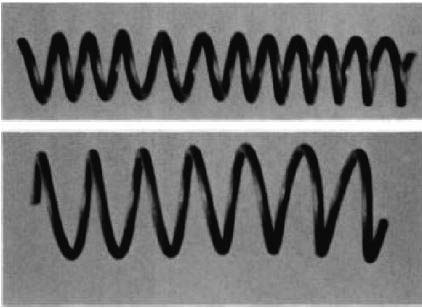

《1983-形状記憶合金による血管内ステント》

図9.形状記憶合金ナイチノールによるコイルスプリング型ステント.変態点より低い温度では収縮しているが(上図),体温では伸展して本来の大きさ,形状に復元する(下図).

【要旨・解説】1974年に発表された閉塞性動脈疾患に対するGrüntzigのバルーンカテーテルによるPTAは,短期的には良い成績をおさめて普及したが,術後の再狭窄が問題であった.この問題を解決すべく登場したのがステントである.2つの論文は1983年のRadiology誌に2つ並べて掲載されたもので,1本目はオレゴン大学Dotter自身,2本目はミネソタ大学のCraggによるもので,いずれも形状記憶合金ナイチノール(nitinol)をイヌの大腿動脈に留置したという報告である.ナイチノールは,温度による形状記憶特性をもつNiとTiの合金で,特定の変態温度以下では自由に変形できるが,変態温度以上では元の形状に復元する性質をもつ(図9).1950年代から知られていたが,実用化されたのは1980年以降で,医用材料としての応用もその1つであった.

いずれの報告も,事前にコイル状に成型したワイヤコイルを,低温で収縮した状態のままカテーテル内に挿入し,血管内で本来のコイル状に復元する仕組みであるが,Dotterの場合は挿入直後に60℃に加温した生食をカテーテルから注入して変形させている点は興味深い.Craggは体温で復元させている.コイル離脱の方法もそれぞれ異なり,Dotterは単純にカテーテル端から押し出す方法,Craggはガイドワイヤとネジで固定しておき,ネジを反対方向に回して離脱している.

Dotterはこれを coil stent graft と称しており,このような意味で「ステント」の名称を使ったのはおそらくこの論文が初めてである.Craggは endoprothesis と呼んでいる.いずれの論文も,血管のみならず尿路,胆道への応用の可能性を示唆している.いずれも動物実験であるが,この論文を契機に,ステント実用化への関心が高まり,急速に臨床応用が進展した.

関連事項

Interventional Radiologyの由来とその訳語

Inverventional Radiology (インターベンショナルラジオロジー)は,もともとは放射線診断の一分野であった血管造影のカテーテル手技を,疾患の治療に応用する分野である.

この名称の初出は,1967年のカリフォルニア大学の放射線科医Alexander Margulisの論文[11]とされるが,この時点ではInterventional Diagnostic Radiologyとなっており,まだDiagnosticという表現が残っている点は興味深い.その後しばらくはあまり注目されなかったが,1976年にテキサス大学M.D. Anderson病院の放射線科医Sidney Wallaceによる総説 Interventional Radiology [12]をきっかけとして広く普及し,その専門家は Interventionalist と呼ばれるようになった.

さらにその後,主に外科系の研究者により血管内治療 (endovascular treatment),血管内手術 (endovascular operation)という名称も使われるようになったが,Interventional Radiologyは,胆管,消化管など血管以外の領域(いわゆるnon-vascular intervention)も含む点で,より包括的な名称である.

日本語訳については,Interventionalに適当な訳語がないため,長らくインターベンショナルラジオロジーと音読みが用いられてきた.しかし一般には馴染みのない言葉で,患者はもとより医療関係者の間でもこの分野の理解が進まない一因でもあるとの判断から,2014年,日本インターベンショナルラジオロジー学会は 画像下治療 を正式な名称とした[17].その対象疾患,対象臓器は幅広く,手技の内容も多彩であるが,いずれもX線,超音波など何らかの画像によるコントロール下に行なわれるという点では共通していることを考えると,理屈の上からは適切な名称といえる.しかし Intervention 本来の語義とは異なり,座りの悪い日本語のためか,必ずしも普及しているとは言い難い.

日本では当初から,略語としてIVR(アイ・ヴイ・アール)が用いられているが,これは日本だけで通用する使い方で国際的にはIRと略すことはあってもIVRと略されることはない.しかし,IVRは日本では完全に定着している.例えば 日本インターベンショナルラジオロジー学会 (Japanese Society Interventional Radiology)の略称は JSIRであるが,日本語の学会名には「日本IVR学会」 が括弧内に添え書きされている.論文や学会発表のタイトルも,「画像下治療(IVR)」あるいは「IVR(画像下治療)」のように併記されているものが圧倒的に多い.画像下治療という正式名称が定められてから10年を経た現在も,医療者間の会話,臨床の現場ではもっぱら「IVR」と呼び,対外的,あるいは患者さんや一般向けの説明には「画像下治療」を使用するという,いわば本音と建て前の使い分けがおこなわれているのが現状である.

ステントの由来

図10.(上)Charles Thomas Stent (1807-85).(下)Stentが開発した歯科用印象材 Stent's compoundのロゴ[13].

ステントの名称は,イギリスの歯科医 Charles Thomas Stent (1807-85)(図10)に由来するという説が有力である.当時,歯や歯槽の型をとるための印象材として使われていたゴム状の樹脂Gutta-Percha(ガタパーチャ)*は,そのままでは冷えると変形してしまうなど使い難かった.Stentはこれに脂肪酸を加えるなどして改良し,これを2人の息子とともに設立した会社からStent's Compoundという商品名で発売した (図10).その死後,歯科材料を手広く取り扱うClaudius Ash and Sons社が権利を買い取り,これをStents の名前で販売した[13].

* ガタパーチャは東南アジア原産の植物で,そのゴム状の樹液(ペルカゴム)は現在も歯科領域で根管充填剤として使用されているほか,ゴルフボールの外皮材,電線の絶縁材などの用途がある.

1914年,第一次世界大戦 が勃発.この大戦は初の塹壕戦が行なわれたが,射撃のために塹壕から出した顔面を負傷する兵士が急増した.ウィーンでこれらの負傷兵の治療にあたったオランダ人形成外科医Johannes Fredericus Esser(1877-1946)は,変形した顔面を上皮層遊離皮片(Thiersch植皮片)で再建するにあたって,歯科用ステントを活用する epidermic inlay techniqueを編み出した[14].これは,植皮する部位直下の口腔,結膜下腔にステントを充填して型をとり,その表面に植皮片を植えて生着してからステントを除去するもので,これによって生着が改善されることを示した.この方法は stenting と呼ばれ,その後充填物に Stents 以外のものが使用されるようになっても,ステントの名称は残った.

これ以降も,tube, catheter, splint, endoprosthesisなど,体腔内に挿入してその形状を保持するデバイスの呼称としてステントが使用される例が散見されるようになった.例えば1954年にReMineは胆管のポリエチレンチューブをステントと称している[15].1966年には,Weldonが僧帽弁置換術に使用する自己グラフトに人工物の枠をつけ,これを prosthetic-stented homograftと呼んだ[16].血管拡張術後のステントについては,1964年にDotter & Judkinsがその概念を提示し,この段階では dilator と称しているが[→原著論文],その後1983年の論文ではステントと記載している[→原著論文].

出典

- 1. Dotter CT. Arterial catheterization for diagnosis and therapy. 日医放誌 25:495-500,1965

- 2. Payne MM. Charles Theodore Dotter. The Father of Intervention. Tex Heart Inst J. 28:28-38,2001

- 3. Grüntzig A, KuhlmannC, Vetter W, et al. Treatment of renal vascular hypertension with percutaneous transluminal dilatation of a renal stenosis. Lancet 1:801-2,1978

- 4. Grüntzig A. Perkutane Dilatation von Coronarstenosen - Beschreibung eines neuen Kathetersystms. Klin Wochenschr 54:543-5,1976

- 5. Grüntzig A. Transluminal dilatation of coronary-artery stenosis. Lancet 1:263,1978

- 6. Meier B. The first patient to undergo coronary angioplasty. New Eng J Med 344:144-5,2001

- 7. クックメディカルジャパン社

- 8. Palmaz JC, Sibbitt RR, Reuter SR, et al. Expandable intraluminal graft: A preliminary study. Work in progress. Radiology 156:73-7,1985

- 9. Roubin GS, Robinson KA, King III SZB, Gianturco C, et al. Early and late results of intracoronary arterial stenting after coronary angioplasty in dogs. Circulation 76:891-7,1987

- 10. Sigwart U, Puel J, Mircovitch V, et al. Intravascular stents to prevent occlusion and restenosis after transluminal angioplasty. New Eng J Med 316:701-6,1987

- 11. Margulis A. Interventional diagnostic radiology - A new subspecialty. Am J Roentgenol 99:761-2,1967

- 12. Wllace S. Interventional radiology. Cancer 37:517-31,1976

- 13. Roguin A. Stent: The man and word behind the coronary metal prosthesis. Circ Cardiovasc Interv 4:206-9,2011

- 14. Esser JF. Studies in plastic surgery of the face. Ann Surg 65:297-315,1917

- 15. Remine WH, Grindlay JH. Skin-lined omentum and plastic sponge tubes for experimental choledochoduodenostomy. Arch Surg 69:255-62,1954

- 16. Weldon CS, Ameli MM, Morovati SS. A prosthetic stented aortic homograft for mitral valve replacement. J Surg Res 6:548-52,1966

- 17. 日本IVR学会理事会におけるIVRの和名についての検討経過概要