慶應義塾と放射線医学

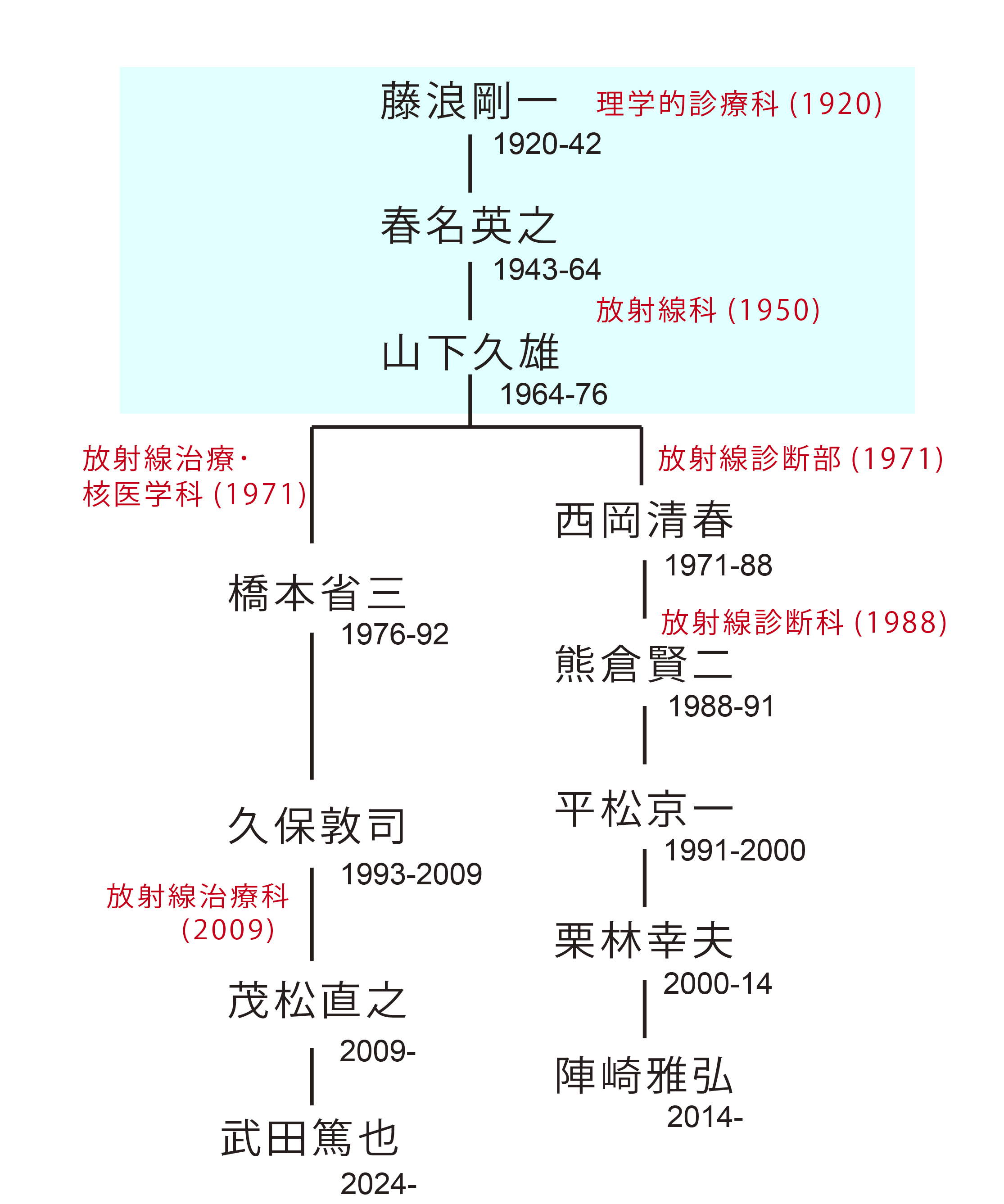

《歴代主任教授》

慶應義塾大学医学部放射線医学教室は,1920年,初代教授藤浪剛一の下で理学的診療科として始まり,1950年に放射線科学教室と改称,1971年,第3代山下久雄教授の時代に,放射線診断部門が病院長直属の放射線診断部として独立,1988年に放射線診断部が放射線診断科として医学部の教室となるとともに1教室(放射線科学教室)2診療科(放射線治療・核医学科,放射線診断科)体制となり,さらに2009年には核医学部門が放射線診断科に併合されるなど,幾多の変遷を経て現在に至っている.

(→教室の年表)

以下,3つに分けてその歴史を辿る

(1) 教室創設から放射線診断部門の独立まで

(2) 放射線治療・核医学部門の発展

(3) 放射線診断部門の発展

放射線科学教室の発展(1)ー 草創期

1920~42年 藤浪剛一教授

初代教授 藤浪剛一

(在任 1920-42)

1920年,慶應義塾大学医学部,および大学病院が創設されると同時に,理学的診療科が設けられた.理学的診療科は,その名前の通り,放射線医学の他,光線療法,温熱療法,温泉療法,マッサージなどを含む幅広い領域を担当する診療科であった(この名称は,1950年に日本放射線学会の申し合わせで放射線科学教室と改名されるまで続いた).同年 7月16日,藤浪剛一(ふじなみ こういち)がその教授に任命され,8月に医局ができたが,教室員はわずか数名であった.当面,教室付属の「寫眞部」をもうけ,各科の学術写真の撮影業務を開始した(現フォトセンターの前身).

1921年,朝吹常吉氏(当時三越呉服店常務)より1万円の寄付を得て,レントゲン設備が整った.外来には,受付・待合室,診察・読影室,X線撮影室4室,ラジウム室,電気・光線療法室,水治療室,写真室が設けられ,診療,研究を開始した.

当時,レントゲン装置以外の設備は,以下の様なものであった.ラジウム管,電気・光線療法室:全身透射用超短波装置,波長切替式超短波装置,平流および感伝電流治療器,トニザトール・フランクリニザチオン・ベルゴニエ式電気治療台,イオントホレーゼ装置,イオン吸入器,赤外線灯,炭素アーク灯,ハノヴィア太陽灯,クローマイエル灯.水療法室:蒸気圧注器,降雨圧注器,上行圧注器,人口炭酸泉浴,四槽浴,注腸浴など.

a

a

当時の慶應義塾大学病院(1階平面図).理学的診療科(赤)は,外来部門(青)の一角にあり,レントゲン設備の他,電気・光線治療,水治療室などを備えていた.(黃:病棟,緑:基礎医学教室) [1]

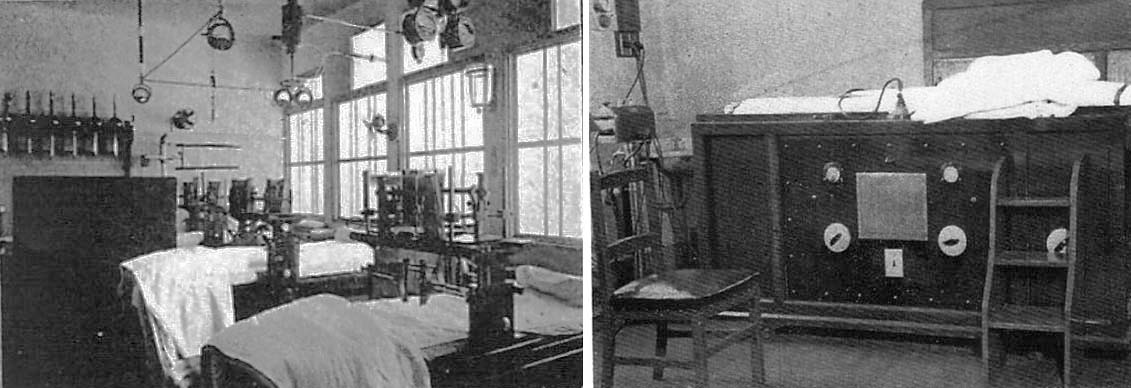

(左) X線撮影室.左上にX線管球が並んでいる.(右)物理治療装置[1,2].

1923年,純正レントゲン「物理学研究室」 を設け,京都帝国大学理学科から櫻井勇太郎を講師に任用した.放射線診療,理学的診療には,専門の物理学者が必要であるとする藤浪の先見の明によるもので,この方針は現在も受け継がれている.同年,藤浪を中心に数名の協議により,日本レントゲン学会 が創立された.第1回総会は4月4日,東京帝国大学で開催され,会長には東京帝国大学教授(外科・整形外科)の田代義徳が選ばれ,藤浪はじめ6名の幹事を含む41名の評議員を会長が指名した.学会誌は,1914年以来藤浪が刊行していた医理学療法雑誌を吸収して「日本レントゲン学会雑誌」とした.

1924年*に,深部治療室が新設された.

*この記載は慶應義塾医学部10周年記念誌[1]によるものであるが,1922年の論文 [藤浪剛一.強力深部治療放射室. 臨牀醫學 10:501-5,1922(大正11)] には,藤浪が「昨春渡欧して各地の大学病院に設けられたる深部治療レントゲン室を参観」して「今回独逸ファイファ会社より強力治療放射装置ネオインテンヂーブ器械を購入し,之を据え付くる」との記載があり写真も掲載されている.藤浪はたしかに1921年に渡欧している.実際の運用開始が1924年1月であったものかと思われる.

1926年,「慶應レントゲン学叢書」 を創刊.以後不定期に9巻(1930)まで続刊した.その後は原著論文,学位論文を掲載する「実践医理学叢書」を1931~54年に不定期に,総説を主とする「実践医理学」を1931~42年に年6回刊行して,研究成果を公表した.

1930年の時点で教室員は,藤浪教授以下,講師3名(櫻井,本島,春名),助手25名,嘱託3名,技手3名であった.

1933年,第11回日本レントゲン学会にて,次期会長として内科医の真鍋嘉一郎(東京帝国大学物療内科学教授)が選任されたことに対して,レントゲン学会はレントゲン医学の専門家の会であるべきとする会員の意見が対立し,翌1934年,日本放射線医学会が新設され,藤浪が第1回会長をつとめた(両学会は1940年に統合され,日本医学放射線学会となって現在に至る).1937年,盧溝橋事件に端を発して日華事変が勃発,教室からも逐次応召者があり,その一部は不帰の人となり,教室の運営に支障を来たし始めた.最初期からのスタッフであった春名英之も,陸軍科学研究所に転任した.

1942年,藤浪は心筋梗塞にて病没.藤浪の在任22年間にその指導を受けた者は,学内外あわせて300余名,教室から発表された論文は400篇以上に及んだ.

第2代教授 春名英之(在任 1943-64)

1943~64年 春名英之教授

1943年,陸軍科学研究所で毒ガスの肺に及ぼす影響の研究に当たっていた春名英之(はるな ひでゆき)が,第2代教授として着任した.まず最初に行なったことは,空襲による被害を避けるため,診療設備や資料の一部を山形県大石田に疎開させることであった.

1945年5月,東京大空襲で慶應義塾大学病院も甚大な被害を受け,理学的診療科の撮影室,治療室は全壊するに至り,残った機材はポータル撮影装置わずか1台のみという惨状であったが,疎開してあった器材を被害を免れた別館に搬入して外来を再開した.翌1946年,旧海軍病院(現 東京医療センター)のX線装置を譲り受けるなどして,徐々に設備を整えつつも,診断用装置を流用して表在治療を行なうなど苦労があったが,1949年に完成した新館にはようやく深部治療装置が導入された.

1954年,山下久雄がニュークリア・シカゴ社製シンチレーションサーベイメーターを用いて手作りの据置き型測定器を作成し,臨床講堂の前の廊下に机を置き,流しの水道水に溶いたNa131I溶液を飲ませた患者の頸部にシンチレーションカウンターを当てて測定したのが,教室の核医学の始まりであった.

1958年,7号棟地下に食研内科内分泌のアイソトープ室を統合して中央検査室第2部アイソトープ室が誕生し,同時に加藤俊男(かとう としお)講師(臨床教授:1966~70年)の尽力により中央レントゲン室が設置された.1959年にはシンチレーションスキャナが設置された.

1958年における放射線科の設備は,以下のようなものであった.X線診断室(5室):500mA型X線撮影装置2,蓄電器放電式X線撮影装置1,三相交流1000mA型X線撮影装置1,断層撮影装置1,100mA型間接撮影装置1.回転陽極X線管球3.深部治療室:深部治療X線装置2.コバルト室:50Ci 60Co遠隔照射装置.ラジウム室:60Co,226Raを合わせて900mCi.物療室:水銀蒸気太陽燈1,冷紫外線燈火1,ラジオテルミー1,電気診断および治療機2.

当時は婦人科,内科などもX線撮影室を持って運用していたが,1963年に完成した中央棟1階の1/4を中央化された放射線科が占め,別館1階の血管造影室は中央棟6階に移動して,放射線部門の中央化が進展した.これとともに,放射線技術室が創設され,加藤俊男講師が室長に就任した.また同時に,リハビリテーションセンターが完成し,物療室マッサージ部門が中央化されて放射線科の手を離れた.この時点では,深部治療装置(250kV, 20mA回転照射),自動現像機,5インチ増倍管(150kV),2方向連続撮影装置などが配備された.この間,撮影件数は飛躍的に増加し,1951年8,551件,1961年16,609件,1965年57,246件と記録されている.

ちなみに加藤は,1958年に日本ワックスマン財団の設立に尽力し,信濃町にその本部が置かれた.ワックスマン財団は,ストレプトマイシンを発見したワックスマンが1952年ににノーベル賞授賞式の帰途,北里柴三郎生誕100年祭の招聘に応じて来日し,日本の医学者が財政的制約に苦しんでいることを知って賞金の一部を寄付して医学研究者の支援を意図して設立されたものであった(三笠宮殿下総裁).加藤は日本神経放射線学会の前身(神経放射線研究会)の設立にも尽力した.加藤没後,その遺族が遺産(5億円相当の土地)を義塾に寄贈され,これはその後2009年,PET導入時の原資として活用された.

春名は,戦時中に毒ガスの肺障害の研究に従事していたこともあり肺紋理の読影は精細を極め,また透視にあたっては大きな手で念入りに触診して病変を見落とさなかった.一方で繊細さが災いして教室員との対立もあったようである.しばしば医局で趣味の囲碁に興じたが,医局員は教授の対局形勢不利な日を避けてハンコをもらいに行ったという.1964年春に左上腹部の腫瘤に自ら気づき,同年11月に逝去,剖検結果は腎癌の膵浸潤,肺転移であった.

春名教授在任中に40名が教室に学び,放射線部門の集約化が図られ,その後の教室の礎を築いた.

1964~76年 山下久雄 教授

第3代教授 山下久雄(在任 1964-76)

1964年,春名英之教授の後任として,癌研究会附属病院で国内屈指の放射線治療の実績をもつ山下久雄(やました ひさお)が第3代教授として就任した.山下は,放射線治療棟の必要性を説いて,6号棟と7号棟の間の中庭にテレコバルト装置,回転深部治療装置,各種付随設備を擁する新棟を建設し,日本で3台目となるリニアックと治療計画装置を導入,その後60Co,137Csによる遠隔操作式高線量率腔内照射装置を設置し,1965年に本格的な治療部門が完成した.名実ともに完成された放射線治療部門は,昭和44年に東京で開催された第12回国際放射線会議の際には,施設見学コースの一つとなり,国立がんセンター,東京女子医大とともに内外の参加者の視察に供することができた.

また山下は,莫大な投資を必要とする放射線施設の資金源として明治生命寄贈の3,000万円を基金として1965年に財団法人慶應がんセンターを設立し,共同募金,自動車振興会,船舶振興会などの補助金を受け入れて運営の安定化を期した.

核医学部門は,1958年に専用検査室が設けられ,その後橋本省三講師が中心となって整備,運用されていたが,1970年に橋本が北里大学に赴任後は,木下文雄(のちに客員教授)の指導のもと,久保敦司がこれを引き継いだ.1969年に初めてガンマカメラが導入され,1971年に2台目が導入された(1981年の時点で,ガンマカメラ4台となり,シンチスキャナは姿を消した).

山下は効率のよい診断部門の運営,新しい装置の導入のためにも放射線診断部門の独立が必要と考え,岐阜大学助教授の西岡清春(にしおか きよはる)を招き,1971年に病院長直属の放射線診断部を創設した.これにより,放射線治療・核医学は放射線科学教室が,放射線診断科は放射線診断部が担うことになった.

山下は,1974年に第33回日本医学放射線学会大会長を務め,1975年,米国原爆調査委員会(ABCC)が厚生省所管の財団法人「放射線影響研究所」となった折に,日本医師会会長武見太郎の推薦により,初代理事長に就任した .

(付)1966~68年 加藤俊男 教授

加藤俊男 (在任 1966-68)

加藤俊男(1902-68)は,臨床教授で在任(1966-68)も短かったためか,教室史にもその記録が乏しい.日本の神経放射線学の創始者として知られるが,多方面にわたって活躍した個性的な,いわゆるマルチ人間であったらしい.

慶應義塾大学医学部在学中は,ボート,乗馬をしていた.在学中,義兄平田篤次*1がアメリカ留学の帰国時にレントゲン装置を持ち帰ったことから,「元来機械の好きな私は大いに喜んだ」という.当時レントゲン医学を専攻するものはほとんどなく,周囲の反対を押しきって,1928年卒業と同時に藤浪剛一の理学的診療科に無給助手として入局した.同期の入局者には工藤久之,植村三春(後 国立療養所浩風園)がいた.経済的に困窮していたようで,生活費を稼ぐために他病院の当直や,週末にタクシー(円タク)の運転手をして生活費を稼いだ*2.「脊椎骨折」のテーマを与えられたが,これらのアルバイトに時間をとられて勉強が捗らず,藤浪に叱責されたらしい[8].

入局後まもなく,甲府の山梨県立病院に出張した*3.1930年,米国カリフォルニア工科大学に1年間留学しているが,研究内容については記録がない[13].1935年,肋膜炎(結核)に罹患して2年半病臥した.1937年に「胎児脊柱のレントゲン的研究」にて学位を取得,専任講師に昇任した.加藤と藤浪教授の関係は複雑で,加藤は藤浪を心から尊敬し,藤浪は加藤を可愛がりながらも,ともすれば師をないがしろにして自らを主張する加藤をしばしば強く叱責し,「破門」 状態になったことも1回ではなかった.学位審査にあたっても,主査は整形外科の前田和三郎,藤浪は副査で,加藤はこれに大いに落胆している[8].

1943年には,中島飛行機(SUBARUの前身)東京病院レントゲン科長を併任したが,機械好きの加藤は午前中の診療が終わると午後は工作室で旋盤,溶接などの技術を学び,「半人前の職工になった」という.この頃,加藤は実業界にも進出して「武蔵野精油」「丸京濾器」という2つの会社の社長をしていたというが,業務内容や経緯は不明である[8].

1949年に再び渡米してスタンフォード大学,ロマリンダ大学に学んだ.戦後の研究内容は,学会発表や論文の内容から察すると,連続撮影,バイプレーン撮影など装置の開発に力を注いだようで,中島飛行機での修練も役に立ったものと思われる.神経放射線学にいつどのような形で関心をもつに至ったか記録にないが,入局当初から脊椎のX線診断をテーマとしており,その延長上にあったものであろう(→ 加藤俊男業績一覧).

1960年,加藤は日本神経放射線懇話会(日本神経放射線学会*4の前身)を組織し,第1回会合が東京で開催された.これは,1950年代半ばに加藤が国際学会に出席した折,知己であるフランス神経放射線学の祖 Hermann Fischgold教授 (1899-1982,当時La Pitié Salpêatrière Hospital 神経放射線部長)に,日本での神経放射線学会設立を奨められたことが契機となった.懇話会の設立にあたっては,立入弘(大阪大放射線科),原一夫(同),佐野圭司(東京大脳外科),工藤達之(慶應大脳外科)らが中心的役割を果たし,事務局は慶應義塾大学放射線科内に置かれて,加藤が事務局長をつとめた.その後も数々の活動を通じて,加藤は我が国の神経放射線学の礎石を築いた.当初神経放射線懇話会の費用は,すべて加藤が負担し会費無料であった.これについては,「自分にはいささかの財産がある.自分には子供がいないのでそれを残しても仕方がない.自分の死んだあとも神経放射線学の育成にそれを役立たせたい」と述べたという[9].この財産の由来は不明だが,前述の社長業が成功したものか,あるいはX線装置などの特許を取得していたのでその特許料かも知れない.

学内にあっては,1964年に中央化された放射線技術室の初代室長に就任して,放射線技師の教育,放射線技術の向上に尽力した.技師や看護婦への指導は非常に厳しかったという[10].日本ワックスマン財団*5の創設にも大きく貢献した.荻窪に茶室や日本庭園を備えた豪邸を構え,財団創設にあたっては,ワックスマン博士や,名誉総裁三笠宮殿下を自宅でもてなしたという[10].自らを天才と称する奇行の主であったとの記載もあり,個性的な行動により春名教授としばしば衝突したらしい.1968年にクモ膜下出血で没したが,遺言によりその財産の一部は日本神経放射線学会に託され,これをもとに加藤賞が設けられ,1979年の第1回授章以来,若い学会員の優秀論文にメダルと賞金が授与されて現在に至っている[9].

*1 平田篤次.外科医.痔疾の治療で知られた.平田肛門科医院開業.

*2 加藤は,学生時代から自動車に興味があり運転していたようで,入局後も藤浪教授の運転手役をつとめていた.「学生自動車倶楽部」 (慶應義塾体育会自動車部の前身)の創設にも尽力し,「医学部モーター研究会」 の初代会長は藤浪であった[8].

*3 山梨県立病院の月給は300円と高給で,300円のシトロエンの中古車を50円ずつの月賦で購入して初めて自家用車を所有した[8].

*4「神経放射線懇話会」 は,第7回(1966年)以降は「日本神経放射線学会」 と改称された.しかし第10回(1969年)開催時,当時の学園紛争のあおりで,一部の会員が檀上に勝手に上がって学会長の責任を追及するなどの混乱があり,1年後に新しい学会を作るという決議の下に学会は解散した.その後学会が開かれないままに数年が経過したが,1972年にあらためて第1回「日本神経放射線研究会」 (会長:工藤達之)が開催された.第29回からは「日本神経放射線学会」 となり現在に至っている[11].

*5 日本ワックスマン財団:ストレプトマイシンの発見者,ワックスマン(Selman Waksman, 1888-1973)は,1952年にノーベル生理学医学賞を受賞したが,授賞式の帰途,受賞前から予定されていた北里柴三郎生誕百年祭の招聘に応じて来日し,各地を訪問して講演などを行った.慶應義塾大学医学部細菌学教室の牛場大蔵が通訳を,放射線科の加藤俊男が秘書役をつとめた.慶應義塾大学医学部の構内を案内した時の様子を加藤は次のように記している.「当時は,医学部には未だ戦禍の跡があった.患者も医者も12月末の寒い日に暖房施設もなく,小さい土製の火鉢に炭火を入れて暖をとる有様で,各研究室を視察したワックスマン教授は,この荒れた研究室に兎や南京ネズミと同居している学究達を見て米国の恵まれた研究室と比較して大いに心を痛めた.3週間の滞在予定の終る頃ワ博士は私の自宅に来る途中で,ストレプトマイシンの日本に於ける特許料の半分を日本の貧しい学者に贈呈しようと云い出した」.これをもとに1957年に日本ワックスマン財団が設立されたが,実現までには製薬会社,関係省庁との交渉など多くの難関があり,全権を託された加藤俊男がこれにあたった.事務局は医学内に独立した建物を設け,以来医学,農学,薬学分野の研究助成を行ってきた.ストレプトマイシンの特許はその後消失したが,ワックスマンの意図を継いで活動を続けている[12]

参考資料

- 1. 慶應義塾大學醫學部十周年記念誌.慶應義塾大学醫學部,1931

- 2. 慶應義塾大學醫學部二十周年記念誌.慶應義塾大学醫學部,1940

- 3. 慶應義塾大学醫學部百年記念誌.慶應義塾大学医学部,2019

- 4. 慶應義塾百年史 別巻(大学編).慶應義塾,1962

- 5. 慶應義塾大学醫學部六十周年記念誌.慶應義塾大学医學部六十周年記念誌編集委員会,1983

- 6. 葆光七拾年記念誌.葆光会,1990

- 7. 回顧 山下久雄.慶應義塾大学医学部放射線医学教室,1976

- 8. 加藤都志雄.藤浪先生の想ひ出 (1946) (著者名は筆名になっているが加藤俊男)

- 9. 牧豊. 加藤さんと加藤賞. 日本神経放射線学会五十周年記念誌 (日本神経放射線学会, 2022)

- 10. 森はや.懐かしい先生方のこと.葆光七十年記念誌 (慶應義塾大学医学部放射線科学教室, 1990)

- 11. 原一夫,吉井信夫. 消えた神経放射線学会-10年の歴史. 日本神経放射線学会五十周年記念誌 (日本神経放射線学会, 2022)

- 12. 山内慶太. ワックスマン:義塾を訪れた外国人.三田評論 1197:68-71,2016

- 13. 後藤五郎. 日本放射線医学発展に寄与貢献せし主たる物故者の略歴.(日本医学放射線学会, 1985)